老年腦血管病患者頸動脈顱外段與顱內動脈狹窄血管內成形術的臨床療效對比分析

孫巧松 溫清艷 李廣生 刁士元 鐘建新

老年腦血管病患者頸動脈顱外段與顱內動脈狹窄血管內成形術的臨床療效對比分析

孫巧松 溫清艷 李廣生 刁士元 鐘建新

目的 對比分析老年腦血管病患者頸動脈顱外段與顱內動脈狹窄血管內成形術的臨床療效。方法 90例老年腦血管病患者, 將其中45例頸動脈顱外段狹窄患者作為A組, 45例顱內動脈狹窄患者作為B組。兩組均給予血管內成形術治療。對比兩組的治療效果。結果 兩組患者支架全部成功置入。A組并發癥發生率為22.2%, 與B組的28.9%比較差異無統計學意義(P>0.05)。術后1個月, 90例患者峰值流速、平均流速、舒張末期流速較術前顯著降低, 血管搏動彈性指數較術前顯著增加, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。90例患者術后1個月血管阻力指數與術前比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩組術前及術后1個月Alberta卒中操作早期急性卒中分級CT評分(ASPECTS)比較差異無統計學意義(P>0.05);兩組術后1個月ASPECTS量表評分較術前均得到顯著提高, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。結論 血管內成形術可很好地治療老年腦血管病, 但技術要求較高, 尤其是顱內動脈狹窄血管內成形術,其相較顱外段動脈狹窄血管內成形術術后并發癥更多一些。

腦血管病;頸動脈顱外段狹窄;顱內動脈狹窄;血管內成形術

目前, 臨床研究已經證實了造成人體動脈狹窄的主要因素為動脈粥樣硬化[1]。而對于動脈狹窄的治療對策以重建狹窄血管為目標[2]。就這一目標, 臨床醫學領域與研究人員進行了諸多嘗試[3,4]。本文以90例老年腦血管病患者為研究對象, 對比分析老年腦血管病患者頸動脈顱外段與顱內動脈狹窄血管內成形術的臨床療效, 現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本研究自2013年2月~2017年2月納入90例老年腦血管病患者, 將其中45例頸動脈顱外段狹窄患者作為A組, 45例顱內動脈狹窄患者作為B組, A組患者中男25例, 女20例, 患者年齡62~78歲, 平均年齡(70.2±6.8)歲;B組患者中男23例, 女22例, 患者年齡63~80歲, 平均年齡(71.0±7.0)歲。兩組患者入院原因多為眩暈、腦梗死, 癥狀主要為肢體無力、感覺異常等。兩組性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1.2 入組標準 A組患者符合:①出現與狹窄相關的神經系統癥狀, 存在與狹窄相關的腦實質缺血, 超聲或經顱多普勒(TCD)檢查發現頸動脈狹窄>70%[5]。②無嚴重潰瘍性動脈粥樣硬化癥狀。③經過CT、核磁共振成像(MRI)等檢查顯示不存在嚴重的梗死灶。B組患者符合:①超聲或TCD檢查發現血管徑狹窄>79%, TCD顯示搏動指數(PI)<0.4(提示遠段低波動性)[6]。②經由正電子發射型計算機斷層顯像(PET)或磁共振灌注加權成像(PWMRI)等技術證實為局部相關腦組織缺血, 供血區域可能存在腔隙性梗死灶。入組患者均經由本院管理委員會審批, 患者前述知情同意書。

1.3 方法 兩組均給予血管內成形術治療。A組:常規局部麻醉, 全身肝素化。采用同軸穿刺方法將9F導引導管與Envoy導管置入患者股動脈, 以介入造影抵達狹窄病灶。之后,交換導絲, 緩慢的通過血管狹窄段, 將支架置于狹窄部位處緩慢釋放, 通過造影觀察來判斷支架的置入效果。之后退出導管, 常規進行加壓包扎。B組:全身麻醉, 經由股動脈穿刺置入6F導引導管, 顯影觀察患者的狹窄位置, 于狹窄處交換導絲, 依據患者具體情況選用合適的支架, 如果一個支架并不能完全覆蓋狹窄區, 可采用兩個支架串聯, 通過造影觀察來判斷支架的置入效果。術后3 h, 兩組患者均皮下注射低分子肝素(持續3 d), 口服鹽酸噻氯匹定片(3個月)+腸溶阿司匹林(6個月)。

1.4 觀察指標及評定標準 ①支架置入成功情況。②并發癥。③血流動力學指標:采用TCD檢查90例患者術前、術后1個月的血流動力學指標變化情況, 包括峰值流速、平均流速、舒張末期流速、血管搏動彈性指數、血管阻力指數。④手術效果:采用ASPECTS量表評價兩組患者術前和術后1個月的大腦灌注情況, 觀察方法采用數字減影血管造影(DSA)檢查, 量表評分分值越高, 表示灌注越好。

1.5 統計學方法 應用SPSS19.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 支架置入成功與并發癥情況 兩組患者支架全部成功置入。A組患者術中出現心率、血壓下降10例, 未見術后并發癥, 并發癥發生率為22.2%(10/45)。B組患者術中出現心率、血壓下降5例, 術后出現腦出血2例、血管痙攣3例、再閉塞3例, 并發癥發生率為28.9%(13/45)。兩組并發癥發生率比較差異無統計學意義(χ2=0.526,P>0.05)。

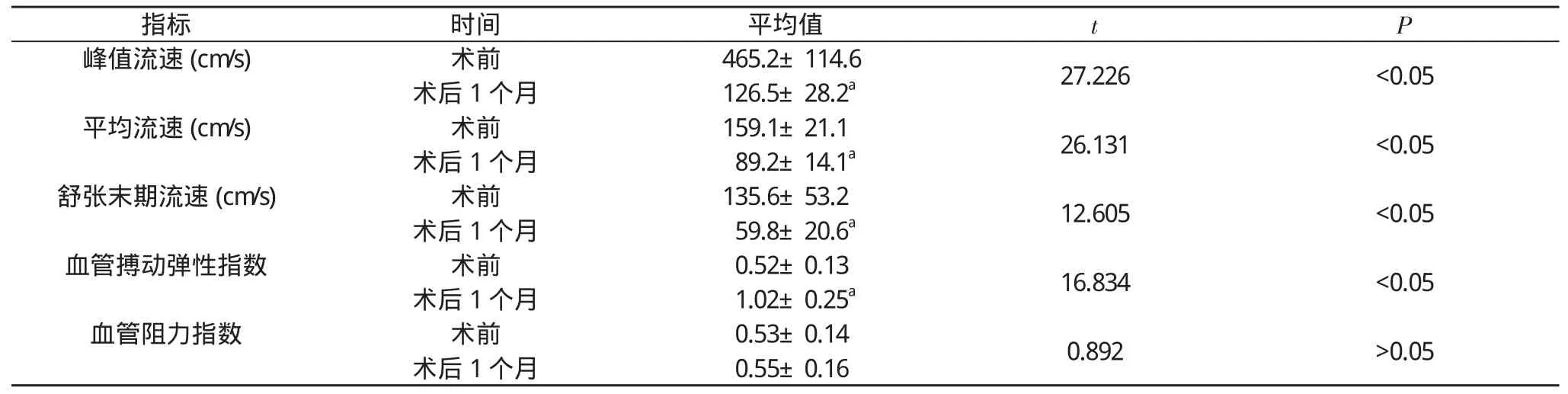

2.2 血流動力學指標變化 術后1個月, 90例患者峰值流速、平均流速、舒張末期流速較術前顯著降低, 血管搏動彈性指數較術前顯著增加, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。90例患者術后1個月血管阻力指數與術前比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

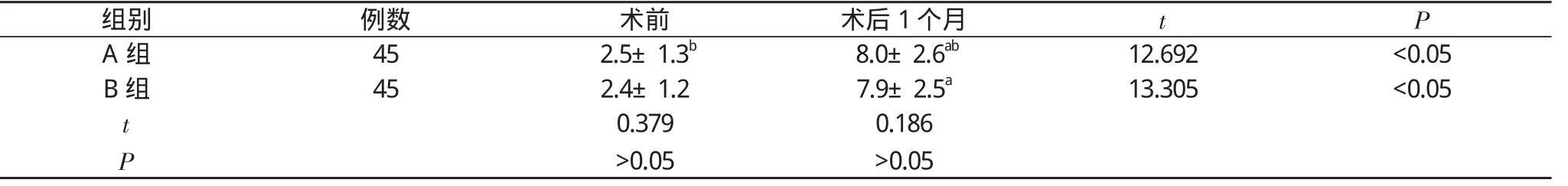

2.3 手術效果 兩組術前ASPECTS量表評分比較差異無統計學意義(P>0.05);兩組術后1個月ASPECTS量表評分較術前均得到顯著提高, 差異均具有統計學意義(P<0.05);但術后1個月組間ASPECTS量表評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表1 90例患者術前術后血流動力學指標比較

表1 90例患者術前術后血流動力學指標比較

注:與術前比較,aP<0.05

指標 時間 平均值 t P峰值流速(cm/s) 術前 465.2±114.6 27.226 <0.05術后1個月 126.5±28.2a平均流速(cm/s) 術前 159.1±21.1 26.131 <0.05術后1個月 89.2±14.1a舒張末期流速(cm/s) 術前 135.6±53.2 12.605 <0.05術后1個月 59.8±20.6a血管搏動彈性指數 術前 0.52±0.13 16.834 <0.05術后1個月 1.02±0.25a血管阻力指數 術前 0.53±0.14 0.892 >0.05術后1個月 0.55±0.16

表2 兩組ASPECTS量表評分比較

表2 兩組ASPECTS量表評分比較

注:與本組術前比較,aP<0.05;與B組同時點比較,bP>0.05

組別 例數 術前 術后1個月 t P A組 45 2.5±1.3b 8.0±2.6ab 12.692 <0.05 B組 45 2.4±1.2 7.9±2.5a 13.305 <0.05 t 0.379 0.186 P >0.05 >0.05

3 討論

根據資料, 造成機體出現腦血管栓塞的主要原因即頸動脈顱外段與顱內動脈狹窄[7]。其中前者易引發腦梗死, 后者易引發缺血性腦卒中。一旦發病, 會對老年患者的健康和生活質量造成嚴重的危害。

目前, 臨床對于動脈狹窄的治療方法包括內科藥物、外科手術與支架成形術[8-12]。其中服用藥物并不能使狹窄的血管恢復正常的管徑, 而不能達到動脈狹窄的治療目標。外科手術治療只能間接地提高動脈灌注, 且對于部分血管操作難度、風險較大而不能被廣泛應用。因此, 近年來對頸動脈、腦動脈狹窄患者進行擴張、置入支架的血管內成形術逐漸受到廣大醫生和患者的青睞。血管內支架成形術不僅具有微創、安全性高的優勢, 還能夠有效的增加腦血供, 預防腦卒中的發生[13-16]。隨著血管內治療技術和顱外段動脈狹窄血管內成形術技術的發展成熟, 臨床醫師逐漸嘗試對患者進行顱內動脈狹窄血管內成形術治療[8]。

本次結果顯示, 兩組患者支架全部成功置入。術后1個月, 90例患者峰值流速、平均流速、舒張末期流速較術前顯著降低, 血管搏動彈性指數較術前顯著增加, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。90例患者術后1個月血管阻力指數與術前比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩組術前及術后1個月ASPECTS量表評分比較差異無統計學意義(P>0.05);兩組術后1個月ASPECTS量表評分較術前均得到顯著提高, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。另外, 在并發癥方面, 頸動脈顱外段狹窄患者多為術中并發癥, 對術后療效影響不大, 而顱內動脈狹窄患者則出現了一些術后并發癥。

綜上所述, 血管內成形術可很好地治療老年腦血管病,但技術要求較高, 尤其是顱內動脈狹窄血管內成形術, 其相較顱外段動脈狹窄血管內成形術術后并發癥更多一些。

[1] 劉杰, 都超.缺血性腦血管病患者頸動脈顱外段動脈粥樣硬化的臨床特征分析.安徽醫藥, 2014(10):1923-1925.

[2] 朱青峰, 王國芳, 杜彥龍.弓上顱外段腦動脈狹窄支架成形術臨床效果分析.中國醫師進修雜志, 2013, 36(35):29-33.

[3] 郭旭, 博力楊, 畢齊, 等.腦CT灌注成像聯合頸動脈高分辨磁共振成像在顱外段頸動脈狹窄診斷及支架成形術中的應用.心肺血管病雜志, 2015, 34(8):606-610.

[4] 張志勇, 劉尊敬, 田朝暉, 等.頸內動脈顱外段嚴重迂曲伴重度狹窄支架成形術的臨床分析.中華醫學雜志, 2015, 95(25): 1980-1985.

[5] 黃淵智, 胡翠竹, 黃載文.血管內支架成形術治療頸動脈狹窄78例的效果觀察.廣西醫學, 2013(7):888-889.

[6] 譚瑤.彩色多普勒超聲與DSA診斷缺血性腦血管病患者顱外段頸動脈狹窄的對照研究.河北醫學, 2016, 22(5):708-711.

[7] 王承恩, 孫成建, 王彥華, 等.頸動脈支架成形術治療老年重度頸內動脈狹窄患者的療效觀察.中華老年心腦血管病雜志, 2014, 16(11):1209-1211.

[8] 劉長建, 劉昭.顱外頸動脈狹窄外科治療預防腦卒中.實用老年醫學, 2013(2):105-107.

[9] 李生, 李寶民, 曹向宇, 等.老年顱外段頸動脈狹窄患者的血管內介入治療及相關問題的探討.中華老年心腦血管病雜志, 2005, 7(1):30-32.

[10] 黃海鷹, 裘偉光, 楊華.老年腦血管病患者頸動脈顱外段與顱內動脈狹窄血管內成形術療效對比.中國老年學, 2013, 33(14): 3324-3326.

[11] 趙忠江.頸動脈顱外段與顱內動脈狹窄血管內成型術療效對比分析.中國醫藥導刊, 2012, 14(6):963-964, 966.

[12] 張純.缺血性腦血管病患者頸動脈顱外段動脈粥樣硬化的臨床特征分析.現代診斷與治療, 2013, 9(11):2519-2520.

[13] 任麗云.缺血性腦血管疾病患者頸動脈顱外段動脈粥樣硬化的臨床特征分析.藥物與人, 2015(2):102.

[14] 張云卿.缺血性腦血管病患者頸動脈顱外段動脈粥樣硬化的臨床特征分析.中國醫藥指南, 2011, 9(29):245-246.

[15] 李寶民, 李小鷹, 王魯寧, 等.經皮血管內支架成形術治療高齡頸動脈狹窄患者的臨床研究.中華老年心腦血管病雜志, 2005, 7(2):106-108.

[16] 劉得偉.缺血性腦血管病患者頸動脈顱外段動脈粥樣硬化的臨床特征分析.中外醫療, 2012, 31(29):75-76.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2017.09.018

2017-03-10]

529000 江門市中心醫院神經內科一區