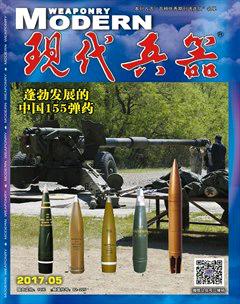

北方兵器城兵器珍品巡禮(四):紅色天幕

王笑夢

國產57毫米高射炮家族(下)

80式雙聯裝57毫米自行高炮

北方兵器城的廣場上,停放著一輛安裝在321履帶式底盤上的自行高炮,后置戰斗室上方有一個圓弧形敞開式炮塔,兩根57毫米炮管并聯安裝在炮塔內。而在不遠的地方,還單獨擺放著一套雙聯裝57毫米高炮炮塔。這就是我國首次研制的外貿自行高炮——80式雙聯裝57毫米自行高炮。

1988年,80式自行高炮最終以此外形批準外貿設計定型,在WZ305的設計代號外也多出了W88的外貿名稱

仿制原型 建國后很長一段時間,我軍防空重點都放在截擊美臺偵察機、轟炸機、戰斗機的國土防空作戰中,野戰防空發展較慢。野戰防空要求防空武器機動性好、反應時間短、使用方便靈活,能伴隨機械化或裝甲部隊行進作戰。在高射兵器自行化這一關鍵點上,我國遠遠落后于時代。

世界各主要軍事大國從第二次世界大戰開始就大量裝備各種自行高射炮,戰后也一直沒有放松這方面的發展。抗美援朝戰爭中,美軍M19型雙聯裝40毫米自行高射炮在打擊我軍空中戰機和地面有生目標時都展示了巨大威力。之后由于文革十年浩劫的影響,我國在自行高射炮研制方面的技術儲備較少,不具備快速研制出先進自行高射炮的能力,而同期蘇聯陸軍摩步師和坦克師建制下大量裝備有各種自行高射炮。因此,作為師承蘇聯的我國來說,最簡單和直接的辦法仍然是引進蘇式自行高射炮系統。我國在引進蘇制S-60型57毫米牽引高射炮的同時,也通過相關渠道擁有了該炮的姊妹型號S-68型雙聯裝57毫米自行高射炮系統的相關資料。

與S-60型高射炮同時發展的還有S-68型雙聯裝57毫米自行高射炮系統,該炮是蘇聯戰后研制的第一代自行高射炮系統,北約將其稱為ZSU-57-2,ZSU是俄文ЗСУ的發音,代表“自行防空武器”。該炮于1957年11月7日在紅場勝利閱兵中首次公開,炮車為當時新型的T-54中型坦克改進底盤,其上搭載了一個體積碩大的炮塔,炮塔周圍由8~15毫米裝甲組成,頂部為敞開式,可蓋一個帆布雨棚以遮風擋雨,此雨篷不用時折起收在炮塔內。由于該車戰斗全重僅28.1噸,遠低于T-54中型坦克的重量,故將底盤負重輪從5對減少到4對。S-68型自行高射炮共有6名乘員,駕駛員在車身左前側,有一個類似T-34坦克上的向前開啟艙門和一個頂艙門,其余5人處在炮塔內,包括車長、炮手、諸元裝定手和2名裝填手。

在研制S-68型自行高射炮的時候,蘇聯第58設計局(NII-58,前身為中央炮兵設計局,TsAKB)參考了德國人在“豹”式中型坦克上安裝Flak Ger?t 58型高射炮的思路,將兩組S-60高射炮并聯安裝在敞開炮塔內,每輛載彈300發,炮塔內載彈176發,車身前部還載有72發,車身后部載有52發。S-68型炮塔看似巨大,但內部空間大多用于安放體積不小的57毫米彈藥,故戰斗空間還是比較擁擠的,兩名裝填手使用4發彈夾手工上彈,射速僅70發/分鐘。

S-68型自行高炮共生產了2000余輛,參加了冷戰期間的多次戰爭,是一種可靠實用的武器裝備

S-68型自行高射炮共生產了2000余輛,除裝備蘇軍外,還裝備波蘭、東德、匈牙利、保加利亞和羅馬尼亞等5個華約國家,并出口越南、古巴、埃及、伊朗、伊拉克和敘利亞等第三世界國家,朝鮮也獲得了一部分炮塔武器系統安裝在中國生產的59式坦克底盤上。S-68型自行高射炮多次參加實戰,1967年首次被埃及軍隊用于第三次中東戰爭,后來在越南1972年復活節攻勢和1975年胡志明戰役中被廣泛使用,1999年南斯拉夫對抗北約空襲中也有S-68型自行高射炮的鏡頭。但在實戰中,S-68型自行高射炮由于只有簡易光學瞄準設備,轉動速度和射速都不夠快,難以跟上現代化噴氣式戰斗機的飛行速度。雖然炮彈威力足夠,但要抓到敵機還是有難度的,故在現代防空作戰中S-68型效果有限。

外貿需求 上世紀70年代末、80年代初,兩伊戰爭的戰火正燒得如火如荼。蘇聯曾經于1961—1962年率先向伊朗提供了100套S-68型自行高炮,而后于1967—1968年向伊拉克提供了100套S-68型自行高炮。這些武器系統在戰爭中損耗嚴重,急需同類武器補充。與此同時,我國正處于對第三世界國家軍貿出口活躍期,特別是向伊拉克提供了大量69-Ⅱ型外貿主戰坦克和YW531系列裝甲運兵車,與伊軍方建立了比較密切的合作關系。因此,判斷有可能是伊方將S-68型自行高炮提供給我國進行逆向工程,希望獲得新的武器補充來源,以彌補戰爭中的裝備損耗。 其實,我國并非1980年代才第一次接觸蘇制S-68型自行高炮。我國早在仿制S-60型牽引高炮的同時,就已經掌握了S-68型自行高炮資料。在1960年代研制66式57毫米艦炮和76式57毫米艦炮的過程參考過S-68自行高炮的雙聯裝火炮結構,并將其應用到國產武器系統研制中。

結合《包頭市志·國防工業卷》和其他公開材料,我們可以梳理出該型自行高炮研制的一些脈絡。1980年4月,根據外貿需要,具有66式雙聯裝57毫米艦炮研制經驗的內蒙古第二機械制造廠再次掛帥,研制外貿用雙聯裝57毫米自行高炮(設計代號WZ305)。該廠在66式艦炮和59式牽引高射炮的基礎上,借鑒蘇式S-68型自行高炮炮塔武器系統,采用321中型炮兵通用底盤,于當年9月完成設計投入試制,1981年2月成功生產出第一輪樣車1輛,1983年又組織力量對樣車進行改進和提高。外商參觀了該炮的射擊展示后,要求將底盤換成該國大量進口的69-Ⅱ型主戰坦克底盤。為此,經五機部同意,在69式坦克研制單位的協助下,于1984年3月研制生產了第二輪樣車1輛,1984年成功進行摸底試驗,各項戰術指標達到性能要求,外商考察后表示滿意。1985年6月,根據兵器工業部外事局簽訂的合同,又在第二輪樣車基礎上試制了第三輪樣車2輛,進行定性測試.1986年通過了由兵器部組織的外貿技術鑒定,1988年正式批準外貿設計定型,所以有了當年軍事雜志上廣為流傳的W88的外貿型號。

但是從時間上看,1988年的8月20日曠日持久的兩伊戰爭正式結束。或許是戰后外商對該型自行高炮的需求已經不再迫切,因此該型號并沒有能夠順利出口。同時,由于其技術水平仍然處于1950、60年代水平,不符合當時我軍裝備需求。所以盡管該炮后來也有了80式自行高炮的定型編號,但最終沒有能夠在我軍列裝,后該產品轉為新產品技術儲備。

S-68型自行高炮敞開式炮塔設計一直受人詬病,很多士兵不得不自己動手焊接防雨棚

炮塔探秘 該項目一共生產制造了4輛樣車,北方兵器城景區停放的正是80式自行高炮的第一輪樣車,彌足珍貴。而在天津市郊的濱海“基輔”號航母主題公園內,也收藏了1輛69-II型主戰坦克底盤的80式自行高炮,應該是第二、三輪樣車中的某一輛。由于該車是外貿車輛,所以在90 年代以后相應的技術參數就對外公開了,甚至在當年的軍事雜志上也做過很多類似廣告性質的介紹。由此我們知道了該自行高炮主要用于對付飛行高度在6000米以下、航速 350 米 / 秒以下的空中目標,必要時可以用來對付地面輕型車輛。

該車炮塔呈方形敞開式結構,折角有圓弧過渡(66式艦炮防盾為尖銳折角),組成一個類似胸墻式的防盾結構,兩側有鋼制扶手便于乘員站立時握持,下雨時可用活動帆布將炮塔頂部封閉,不用時可將帆布折疊收藏。炮塔由均質鋼裝甲組成,裝甲厚12毫米,比S-68型自行高炮炮塔裝甲略薄。全炮乘員6人,除了駕駛員外,車長、瞄準射擊手、瞄準具裝定手和2名裝填手共5人都處于炮塔內。其中,2名裝填手處于火炮前端壓彈機后面,炮長位于火炮右后側,瞄準手位于火炮左后側,瞄準具裝定手位于火炮后側。

爬上炮塔,往里看去,可以看到炮塔下方采用了吊籃結構,主要為了防止炮塔高速調轉時乘員被碰傷,這在早期蘇式坦克裝甲車輛上算是一個不大不小的進步。因為二戰時期的蘇式坦克普遍未安裝炮塔吊籃,乘員坐在與炮塔內壁連接的懸空座椅上,腳下就是不停旋轉的車體底板,站立其上很容易與旋轉的炮塔相悖而行。好在坦克炮塔旋轉速度并不快,乘員也不多,并都有座位,因此這不是什么大問題。但在要求能夠迅速調炮、炮班人員眾多的自行高炮炮塔上就不能再這樣設計了,需要一個與炮塔旋轉方向一致的站立平臺,這就必須采用吊籃設計。

武器系統的核心是兩門57毫米自動高射炮,從樣炮實車中還能看到炮管、沖擊-作用炮口制退器、托架、高低機、方向機等部件,還有一些必要部件已經拆除或遺失。57毫米炮是自動火炮,自動機借助火炮射擊后坐能量完成裝填、閉鎖、擊發、拋殼等全部動作,實現連續射擊,可采用電擊發或機械擊發。通過比對可以發現,該炮直接采用了59式牽引高炮的炮身結構,并聯裝置采用了66式艦炮的相應部件。

中國在66式艦炮和59式牽引高炮的基礎上,借鑒S-68型自行高炮炮塔武器系統,采用321中型炮兵通用底盤,研制成功了80式自行高炮第一輪樣車

采用59式高射炮作為自行高炮基準炮,主要考慮的是該炮的成熟和可靠,特別是射速上要高于蘇制S-68型自行高炮一大截。全車備彈300發,這與S-68型自行高炮是一致的,但在彈藥布置上卻有細微差別。S-68型炮塔載彈176發,車身前部載彈72發,車身后部載52發,而80式自行高炮彈藥布置更加集中,炮塔內載彈192發,戰斗室右前部有40發彈藥架,吊籃下還布置有68發,彈藥取裝更加便捷。這些彈藥統一用4發一夾的彈夾從炮身兩側供彈,這是S-68型自行高炮和59式牽引高射炮的供彈方式。

往炮塔中間看去,有個連通前后的大耳軸框架結構,其內部有一個自動傳輸帶,可以將兩側火炮發射后拋出的藥筒和彈夾自動輸送到裝在炮塔尾部的藥筒收集器中,實現自動拋彈,減少戰士工作強度。繞到炮塔尾部一看,可以發現一個由小孔鐵絲網組成的密集隔柵結構,起初以為是裝隨車物品的格柵,后來才知道這就是藥筒收集器。在炮塔尾部的裝甲壁中央有一個長方形開口,正是傳輸器的拋彈口,打光的藥筒和彈夾就是從這個開口拋進網狀隔柵內以方便回收。往炮塔內看去,傳輸托架前部兩側安裝有高低機、方向機以及左右壓彈機,炮塔內壁四周安裝的電臺、火炮行軍固定器等部件早已拆除,所以炮塔內顯得比較寬敞,但一旦將這些東西塞回去就會擁擠不堪了。

現存于包頭北方兵器城景區的80式自行高炮炮塔武器系統

由于S-68型自行高炮研制年代久遠,并沒有采用雷達火控系統,所以在仿制的80式自行高炮上也只是采用了光學向量式自動瞄準鏡,屬于半自動瞄準具。火炮兩側各有一具瞄準具,從正面看可以發現火炮兩側防盾上分別有兩處長方形開口,平時由裝甲蓋板覆蓋,戰時翻開蓋板,以保證平射或小角度射擊時瞄準具的前向視界。瞄準具裝定目標飛行參數后,火炮就可獲得相應的高低角、方位角和提前修正角等射擊參數,測距需要使用獨立的一米測距儀。據公開資料顯示,該炮半自動瞄準速度為高低0.26°/秒~20°/秒,方位0.22°/秒~36°/秒,略高于S-68型自行高炮和國產艦載66式雙聯裝57毫米高炮,并允許緊急情況下的手動瞄準,但此時速度比較慢,高低和方位均只有4°/秒。

從以上性能數據看,80式自行高炮的炮塔武器系統火力還是比較強的,采用的雙聯裝57毫米炮曾經在海戰中擊沉過敵方戰艦。但也存在比較明顯的缺點,比如炮塔未封閉,行軍時只能依靠帆布遮風擋雨,在“核、生、化”條件下生存能力很弱;未裝備火控雷達,只采用普通光學瞄準具,在一定程度上打擊精確度還不如使用炮瞄雷達和高炮射擊指揮儀的同口徑59式牽引高炮;炮彈裝填完全依靠人力,射速雖然高于S-68型自行高炮,但仍難以滿足現代防空需求;使用彈種單一,只有曳光殺傷榴彈一種。

底盤選擇 80式自行高炮的炮塔重量與8噸重的66式雙聯裝57毫米艦炮炮塔屬于一個級別,低于坦克炮塔,因此可以輕松地安裝在相應裝甲底盤上。

80式自行高炮第一輪樣車選擇了321型中型炮兵通用底盤,該底盤最初是在83式152毫米自行榴彈炮項目框架內研制而成的,321底盤也成了包括89式自行反坦克炮、89式自行火箭炮在內一系列炮兵用車的通用底盤,改進底盤還用在PLZ-45出口型155毫米自行榴彈炮系統載車上。由于研制80式自行高炮的內蒙古第二機械制造廠正是89式120毫米自行反坦克炮的研制生產單位,因此在初輪樣車時選用321底盤順理成章。但是,321底盤屬于國產坦克裝甲底盤中比較特殊的一個型號,雖然國內廣泛使用,但當時該底盤還從沒有對外出口過,外方在接收后難以一下子適應,后勤保障、裝備配套上都存在一定問題。因此,已經大量采購69-Ⅱ型坦克的外軍方提出在80式自行高炮上換裝69-Ⅱ型底盤的要求也就可以理解了。另外,由于69-Ⅱ坦克源自蘇制T-54中型坦克,S-68型自行高炮的底盤正是改進后的T-54型底盤。因此,在69-Ⅱ型底盤上生產出來的80式自行高炮也符合該國高射炮兵在使用S-68型自行高炮時養成的習慣。

北方兵器城景區內收藏了唯一采用321底盤的第一輪樣車。由于321底盤特點,這輛80式自行高炮樣車采用了發動機前置、戰斗室后置的結構,整體布局類似于蘇聯未服役的ZSU-37-2 “葉尼塞河”雙聯裝37毫米自行高炮。車體首下部安裝有一個收放式推土鏟,這對自行火炮來說是個很有用的設備,可以及時為自己構筑好射擊陣地和隱蔽掩體。側面看321型底盤共有6對中直徑負重輪和3對托帶輪,履帶采用掛膠履帶板。為方便炮塔安裝和彈藥補給,321型底盤在中后部設置有寬大的戰斗室,尾部開有可供人員出入和彈藥補給的大型尾艙門,彈藥補給可以通過此門,比往高高在上的敞開炮塔供彈要方便得多。

發動機前置的321底盤雖然國內廣泛使用,但當時該底盤從沒有出口過,外方接收后難以立刻適應,后勤保障、裝備配套上都存在一定問題

在包頭娘家千里之外的天津市濱海區基輔號航母主題公園里,也有一輛80式自行高炮樣車。該車底盤在69-Ⅱ型坦克底盤的基礎上,加長的車體,并減薄了首、尾和側面裝甲厚度,使車內空間有所增大,便于安裝尺寸更大帶吊籃的炮塔武器系統。如此一來,該底盤首上和首下裝甲厚度只有45毫米,側、頂、低裝甲厚20毫米,尾裝甲厚30毫米,仍然比一般裝甲車要厚。

該底盤采用前駕駛艙、中部戰斗室、后部發動機室的坦克布局。由于自行高炮需要在相對水平的地面進行放列射擊,因此在前駕駛員艙內增加了一個水平儀,以便駕駛員將車輛停在允許射擊的地形上。該車還將原來坦克車體上面的7.62毫米航向機槍給保留了下來,備彈750發,使其具有一定自衛能力。說實話要說近距離打擊能力,作為主炮的雙57毫米自動炮才是當仁不讓的大殺器,對有生目標和輕裝甲目標都具有一擊必殺的功效,安裝航向機槍實無必要,應該只是樣車階段減少改進工序而保留下來的。

車體后部安裝了1臺與69-II主戰坦克相同的1215L-7BW型柴油機,標定功率427千瓦(581馬力),標定功率轉速為2000轉/分。行走部分采用扭桿彈簧懸掛裝置,每側有5個大直徑負重輪,沒有托帶輪,采用單銷金屬履帶,車體兩側還掛有帶鉸鏈的屏蔽裙板。與減少一對負重輪的S-68型自行高炮底盤不同,80式自行高炮研制中充分發揚“拿來主義”精神,對69-Ⅱ型坦克行動機構不做修改,直接使用,減少了研制流程,確保了在短時間里拿出成熟的樣車。因此,該車戰斗全重達到30噸,比蘇制S-68型自行高炮要重2噸。此外,該車后部的發動機排氣系統內還具有和69-Ⅱ型坦克一樣的熱煙霧系統,可以在戰場上偽裝自身。當采用69-Ⅱ型底盤時,80式自行高炮車長(炮向前)8.320米,車寬(帶裙板)3.307米,車高(至炮塔頂)2.800米,最大速度50千米/時,最大行程420~450千米。

57毫米火炮的未來

從國產57毫米高射炮家族誕生到現在已經有60多年的光陰了,無論是59式高射炮,還是66式艦炮都即將退出現役。那么57毫米火炮是否真的就走向歷史了呢?答案是否定的,如果將57毫米火炮防空這個屬性放在一邊,其實無論是對陸還是對海還是具有廣闊的生命力。

2015年阿布扎比國際防務展上,俄羅斯推出了新型AU-200M(АУ-200М)型57毫米無人炮塔系統,用于和阿聯酋現役BMP-3(БМП-3)等裝甲底盤整合,研制改進新型裝甲車輛。而在2015年俄羅斯“軍隊-2015”軍事展覽會上,庫爾干機械制造廠展示了換裝了AU-200M型57毫米頂置炮塔的BMP-3 “導數”步兵戰車。說到這個AU-200M型57毫米機關炮,其實原型正是S-60型57毫米高射炮。蘇聯解體后,俄羅斯“海燕”設計局在該炮基礎上改進研制了AU-200M型57毫米機關炮,并推出了面向國際裝甲車、艦艇改裝市場的多種57毫米炮塔武器系統,包括Macca 2.5T(用于BMP-1、2、BTR-80、M-113)、Macca 3.2T(用于BMP-3、BTRT)、Macca 3.6T(用于PT-76B、BMP-3、BMP-3K)、Macca 4T(用于2S25、502TB、BTRT)、Macca 3T(用于俄制250噸級海上巡邏艇),獲得了較好成果。特別是安裝在裝甲車或步兵戰車上的57毫米炮,使用57×347毫米穿甲彈,在1000米距離內能夠穿透130毫米均質鋼裝甲,遠遠優于西方步兵戰車普遍裝備的30毫米機關炮,能夠穿透重裝防護級別的西方步兵戰車。據報道,俄羅斯還在為該炮研制新一代脫殼穿甲彈,具有更好的穿甲性能。同時,由于該炮本是高平兩用炮,因此不但能夠有效打擊地面目標,對低空飛行的武裝直升機、固定翼飛機、無人機等都具有相當大的威脅。

與80式自行高炮同期研制的88式雙37毫米自行高炮也已退出現役

而在海上,美國著名的瀕海戰斗艦主炮選用的也是博福斯57毫米口徑艦炮。這一艦炮來源于上世紀六十年代瑞典的通用緊湊艦炮,最初被應用于海岸巡邏船和快速攻擊艇。由于該型艦炮體積緊湊,具備防空對陸以及一定的反導能力,非常適合各種中小型艦艇,被世界各國海軍廣泛采用。最新型Mk110型還裝備在美國海岸警衛隊的新型海上大型安全艦艇上。

因此,在國產57毫米高射炮基礎上,改進研制裝甲車用機關炮,能夠進一步滿足陸戰火力支援作戰需要。而在此基礎上研制新型單管或雙管全自動艦炮,安裝在海警船上游弋東海,能夠對普遍安裝雙聯裝30毫米機關炮的日本海上保安廳艦船形成火力優勢,積極維護我國海疆主權。

(編輯/萬歷)