農戶宅基地使用權流轉中的羊群行為:私人信息還是公共信息?

楊衛忠

(嘉興學院商學院,浙江 嘉興 314001)

農戶宅基地使用權流轉中的羊群行為:私人信息還是公共信息?

楊衛忠

(嘉興學院商學院,浙江 嘉興 314001)

研究目的:探究政府主導下農村宅基地使用權流轉中的農戶羊群行為,以獲得有效指導實踐的理論與實證依據。研究方法:基于信息瀑布理論解析農村宅基地使用權流轉中農戶羊群行為的產生機理,提出研究假說,并通過浙江省嘉興市1476個農戶的縱向調查數據進行驗證。研究結果:(1)私人信息對農戶宅基地使用權流轉決策具有基礎性的“錨定”效應;(2)公共信息在農戶宅基地使用權流轉決策中扮演重要的“調整啟發式”影響;(3)當農戶宅基地使用權流轉決策更傾向于忽略私人信息而與公共信息保持一致時,農戶表現出羊群行為。研究結論:要合理利用羊群行為正面效應,同時降低“錨定”和“調整啟發式”的負面效應,引導農戶做出理性流轉決策。

土地管理;宅基地使用權流轉;羊群行為;信息瀑布

Key words:land administration; residential land use right transfer; herd behavior; information cascade

農村宅基地集約利用既有利于緩解建設用地供需矛盾,又有利于保護耕地和新農村建設[1]。農村宅基地使用權并非完整的用益物權,僅限于農村集體經濟組織內部的特定流轉和政府主導下的農村宅基地使用權流轉①由于《物權法》等相關法律法規和政策文件均規定宅基地所有權為農村集體經濟組織所有,所以,相關文獻中出現的宅基地流轉、宅基地置換和宅基地退出等概念的內涵事實上為宅基地使用權流轉。。本文主要探究政府主導下的農村宅基地使用權流轉問題②為方便表述,在無特殊情況下,政府主導下的農村宅基地使用權流轉被簡化為農村宅基地使用權流轉或農戶宅基地使用權流轉或宅基地使用權流轉。。2017年中央“一號文件”聚焦農村集體產權制度改革問題,提出“充分保障農戶宅基地用益物權、防止外部資本侵占控制的前提下,落實宅基地集體所有權,維護農戶依法取得的宅基地占有和使用權,探索農村集體組織以出租、合作等方式盤活利用空閑農房及宅基地,增加農民財產性收入”③資料來源于2016年12月31日中共中央、國務院印發的文件《關于深入推進農業供給側結構性改革 加快培育農業農村發展新動能的若干意見》,新華網(www.xinhuanet.com),2017年2月5日。。這體現了黨和政府部門在現行體制下尋求土地集約利用和增加農戶財產性收入的愿望。

農村宅基地使用權流轉是一個牽涉提起、接受、估價、補償、監督等多環節的復雜過程,且存在主體無序易位、收益分配格局錯位、信息不透明、響應程度低等問題[2-3]。為此,相關文獻對農村宅基地使用權流轉驅動因素進行了重點探索。這些因素包括,宅基地和房屋價值、流轉補償、已流轉農戶意見、子女受教育、宅基地距城鎮距離、住房面積、文化程度、職業分化和經濟分化等[4-6]。也有文獻對農村宅基地使用權流轉問題做了對策性研究。丁關良和蔣莉認為,應賦予宅基地使用權完整的用益物權[7]。趙國玲和楊鋼橋認為,通過優惠政策和利益補償政策可激發流轉[8]。周小平等認為,加大普及政策、賦予利益訴求機會、保障居住生活條件和加強再就業指導可提高流轉積極性[9]。總體而言,諸多文獻關注了如何推進流轉。然而,現有研究普遍重視外部驅動因素,而對群體心理和行為關注明顯不足。農戶群體心理與行為在農村宅基地使用權流轉中扮演了重要角色,表現為個體在群體中的反應與獨立環境下的反應存在較大差異。這種由群體心理而產生的跟風和模仿就是羊群行為。理論界普遍認為,羊群行為是指主體違反貝葉斯理性人的后驗分布法則,模仿群體中他人,而忽視私人信息的行為[10]。胡賢輝發現,受鄰里、親朋好友的影響,農戶宅基地使用權流轉決策表現為從眾和示范[11]。楊玉珍認為,農戶宅基地使用權流轉決策易受他人暗示,同時為避免被孤立或另眼相看而選擇順從與模仿[12]。關江華和黃朝禧以及楊玉珍研究發現,由于自身知識經驗有限、信息渠道狹窄等,農戶宅基地使用權流轉決策中存在信息粘性④信息粘性被定義為特定信息傳播給信息搜尋者所造成的增量支出,若信息成本低,信息粘性則低,反之亦然。,因而會傾向于依靠熟人、親朋好友等其他農戶決策信息作為行動參考[13-14]。由此可見,信息粘性導致農戶宅基地使用權流轉決策存在不確定性,使其無法完全依賴私人信息而更多以公共信息作為決策依據時,羊群行為便產生了。

因此,本文將基于信息瀑布理論從私人信息和公共信息視角分析農村宅基地使用權流轉中農戶羊群行為產生機理,提出研究假說,并通過縱向調查數據進行驗證,以獲得有效指導實踐的理論與實證依據。

1 理論模型與研究假說

假設農戶面臨宅基地使用權流轉和不流轉兩個事件狀態,分別用A和B表示,R = {A,B}。真實情況非A即B,表示為v∈R。假設P(A)和P(B)分別為A和B的先驗概率,即初始狀態,代表所有農戶的初始流轉態度,且有P(A) + P(A)=1。當初始狀態顯示流轉明確優于不流轉時,P(A)>P(B),反之亦然。

定義1:記τi= (a,b)為農戶關于A和B的私人信息集,其中i = 1,2…,n。τi= a為私人信息顯示流轉更有利;而τi= b為私人信息顯示不流轉更有利。由于私人信息是關于決策結果的不完全信息,因此可設pi為私人信息與決策結果相一致的概率,則存在如下函數:

式(1)—式(2)中,0.5≤pi<1,pi越接近0.5越說明私人信息與決策結果越不一致,越接近1越說明私人信息與決策結果越一致。假設公共信息按貝葉斯規則發布,有一定先后順序,先前發布信息對后來發布信息產生影響。假設農戶i可觀察到其他農戶決策結果并能依據己有知識范疇判斷其準確性①“其他農戶”是指農戶所能了解的、將參與宅基地使用權流轉決策的農戶,且不限于同一個村。。按照時間序列,農戶i之前已有K個農戶選擇流轉和L個農戶選擇不流轉,即有K + L = i - 1。假設p′il(0<p′il<1;k = 1,2,…,K)為農戶i判斷第k個其他農戶選擇流轉的準確性,p′il(0<p′il<1;l = 1,2,…,L)為農戶i判斷第l個其他農戶選擇不流轉的準確性。那么,p′ik和p′il越接近0越說明農戶i認為其他農戶的決策結果越不準確,越接近1越說明農戶i認為其他農戶的決策結果越準確②由于不易判斷前人信息的準確性,信息瀑布框架模型均假設個體判斷前人決策結果準確性是一樣的。然而,現實生活中,農戶個體情況差異往往較大,且由于親緣和地緣的關系使得農戶較易觀察其他農戶決策結果并依據己有知識范疇判斷其準確性。因此,p′ik和p′il均存在顯著差異,并可被觀察。。

定義2:根據Anderson等的信息瀑布框架模型[15],農戶宅基地使用權流轉概率為:

根據式(3)、式(4),農戶宅基地使用權流轉概率將受到初始狀態、私人信息和公共信息交互項的影響:

宅基地使用權流轉是個仁者見仁、智者見智的問題,且在初始狀態中,大部分農戶沒有足夠的知識經驗分析其中的利弊[16]。因此,可假設P(A) = P(B) = 0.50,即表示在初始狀態下,流轉或者不流轉對于大多數農戶而言是模糊的。根據式(5),可簡化農戶宅基地使用權流轉概率的表達式:

依據上述理論模型,可得出如下推論:(1)當P(A|K,L,τi= a)≥0.50或P(A|K,L,τi= b)≤0.50時,農戶更傾向于與私人信息保持一致,而不易表現出羊群行為①當農戶宅基地使用權流轉決策結果與私人信息、公共信息同時保持一致時,偽羊群行為便會產生。;(2)當P(A|K,L,τi= a)<0.50時,農戶傾向于忽視私人信息,與公共信息保持一致,選擇不流轉,表現為隱性羊群行為②羊群行為可分為隱性羊群行為和顯性羊群行為兩種。;(3)當P(A|K,L,τi= b)>0.50時,農戶傾向于忽視私人信息,與公共信息保持一致,選擇流轉,表現為顯性羊群行為。事實上,當農戶覺得按照私人信息自行決策將使其獲取的各種比較收益可能小于或等于選擇跟隨其他農戶決策所獲取的收益時,農戶會與傾向于與其他農戶決策結果保持一致,反之則會傾向于表達私人信息③感謝《中國土地科學》編輯部專家對農村宅基地使用權流轉中農戶羊群行為解析的意見。。理論推演還需佐以實證檢驗。因此,基于以上理論推演提出以下待驗證的研究假說:農村宅基地使用權流轉中,受公共信息的影響,農戶選擇忽視私人信息,與其他農戶保持一致時,將表現為羊群行為。

2 假說驗證

2.1 調查區域

嘉興市位于浙江省東北部富庶的杭嘉湖平原,陸地總面積3915 km2,現有戶籍人口349.48萬人,下轄2個市轄區(南湖區、秀洲區)、3個縣級市(海寧市、平湖市、桐鄉市)、2個縣(嘉善縣、海鹽縣),共有44個鎮,29個街道(涉農街道22個),246個城市社區,115個城鎮社區,809個行政村。2008年以來,嘉興市啟動實施了以優化農村產權制度為核心,推進宅基地使用權流轉的統籌城鄉綜合配套改革,引導全市64.80萬農戶逐步向城鎮和社區集聚,為沿海經濟發達地區的城鄉統籌改革發展提供經驗和樣板④嘉興市農村宅基地使用權流轉屬于政府主導下的宅基地使用權流轉,基本包括三種方式,一是農戶作價領取貨幣補償到城鎮購置商品房;二是農戶搬遷至安置區換安置(公寓)房或者自建房;三是農戶部分或全部到產業功能區置換標準產業用房。農戶原有宅基地復墾為耕地,政府和農村集體經濟組織獲得建設用地指標。。

2.2 數據收集

數據收集采用兩階段調查方法⑤對同一樣本的兩次調查時間間隔12個月以上。。調查地點為秀洲區洪合鎮、新塍鎮、王店鎮、王江涇鎮、油車港鎮,南湖區大橋鎮、鳳橋鎮、七星鎮、新豐鎮、余新鎮,海鹽縣沈蕩鎮、百步鎮、于城鎮、澉浦鎮、通元鎮和桐鄉市烏鎮、濮院鎮、石門鎮、洲泉鎮、崇福鎮。第一階段調查時間為2015年1月28日—2015年6月25日。調查對象為18—70周歲農戶戶主及其所在村集體,樣本量由費用函數確定⑥費用函數公式為:n =(Cr- c0)/c1,其中,n為樣本量,Cr為總費用,c0為固定費用,c1為調查單個樣本的平均費用。受項目經費總額的限定,Cr為50000元,c0為2864元,c1為24元,由此可確定樣本量的上限為1964個。,采用分層抽樣方法確定樣本⑦首先,由各個鎮政府給出近期和計劃近期將推行宅基地使用權流轉的村集體,并由此確定了67個樣本村。然后,以每個樣本村農戶數占67個樣本村農戶總數的比例作為1964個樣本在各個樣本村的分配比例,并計算出每個樣本村所需要的樣本量。最后,從不同樣本村中隨機抽取足量樣本,以形成第一階段調查的基礎樣本量。。問卷涉及村集體名稱、村人均可支配收入、戶主姓名、住址、聯系方式等,以及宅基地區位條件、宅基地面積、房屋重置成新價和私人信息等變量的測量。共計發放1964份問卷。第二階段調查時間為2016年1月29日—2016年7月15日。調查對象為第一階段所確定的樣本。問卷涉及戶主年齡、戶主受教育程度、家庭人均可支配收入、職業類別、公共信息、農地經營權流轉和宅基地使用權流轉決策等變量的測量。共計發放1627份問卷。剔除遺漏關鍵信息、明顯不合邏輯的無效問卷,獲得有效配對問卷1476份。

2.3 變量設定與測量

變量定義、說明及描述性統計見表1。共有67個村集體;平均村人均可支配收入為27731元,略微高于官方統計數據①根據嘉興市統計信息網(www.jxstats.gov.cn)于2016年4月6日公布的《2015年嘉興市國民經濟和社會發展統計公報》, 嘉興市農村居民人均可支配收入為26838元。;有整村搬遷獎勵的占45.4%。樣本平均年齡為44.81歲;平均接受正規教育年限約為8年,略接近于初中文化水平。2015年樣本家庭人均可支配收入均值為24949元,略低于官方統計數據;從事兼業和非農業共占72.1%,僅27.9%從事純農業。樣本所在村莊離縣域商業中心的平均時間約為0.56小時;平均宅基地面積為192.19平方米;房屋重置成新價均值約為13.20萬;農地經營權流轉比例為57.0%。樣本最初流轉比例為53.3%,其他農戶傾向于流轉比例為48.2%,而最終選擇流轉比例為52.0%。

表1 變量定義、說明及描述性統計Tab.1 Variables defnition, description and descriptive statisticsb

②受縣(區)政府或鎮政府政策的影響,有的村有整村搬遷獎勵政策,而有的村沒有。

③農地經營權流轉,包括已經發生的、即將發生和已經確定的流轉決策。

④按照上期農業收入占總收入比重將農戶職業類別分為農業、兼業和非農業三種類型。上期農業收入占總收入比重大于等于90%的為農業農戶,大于10%而小于90%的為兼業農戶,小于等于10%的農戶為非農業農戶。

⑤由調查者根據百度地圖計算行車時間,并由此確定宅基地區位條件。

⑥農村宅基地面積包括建房面積和庭院面積。

⑦根據《國有土地上房屋征收與補償條例》(中華人民共和國國務院令第590號)和《嘉興市區國有土地上房屋征收與補償辦法》(嘉政發(2012)93號)制定統一的《房屋重置成新價評估標準》,并由調查者按此技術標準對樣本農戶的房屋進行估價。

⑧在問卷中,農戶戶主被問及:“農村宅基地使用流轉政策背景下,您和您的家人是傾向于流轉,還是傾向于不流轉?”

⑨公共信息的衡量來源于問卷中問題:“農村宅基地使用流轉政策背景下,您所能了解的所有農戶(不限于同一個村)中大多數傾向于流轉,還是大多數傾向于不流轉?”

⑩宅基地使用權流轉決策,包括已經發生的、即將發生和已經確定的流轉決策。

2.4 計量模型選擇

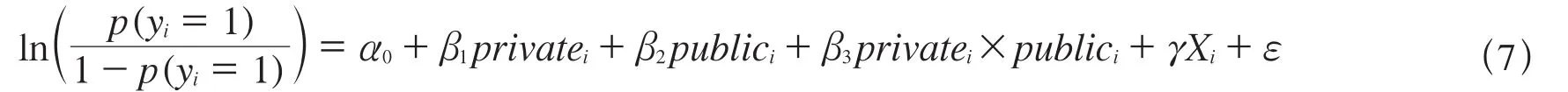

為驗證研究假說,構建以下Logit回歸模型:

式(7)中,i = 1,2,…,n表示農戶,p(yi= 1)為農戶i選擇宅基地使用權流轉的條件概率。privatei為私人信息、publici為公共信息。Xi包括村集體、村人均可支配收入、整村搬遷獎勵、農地經營權流轉決策、戶主年齡、戶主年齡平方、戶主受教育程度、家庭人均可支配收入、職業類別、宅基地區位條件、宅基地面積和房屋重置成新價。α0為常數項,β1、β2、β3和γ為回歸系數,ε為殘差。

2.5 模型估計結果與分析

表2 模型估計結果Tab.2 Model estimation resultsa

①由于職業類別為分類變量,所以,進入回歸時,將生成啞變量職業類別(1)和職業類別(2),分別對應“兼業”和“非農業”,以“農業”為參照組。當啞變量回歸系數顯著為正時,說明該變量相對“農業”農戶具有相對較高的宅基地使用權流轉概率;當啞變量回歸系數顯著為負時,說明該變量相對“農業”農戶具有相對較低的宅基地使用權流轉概率。

為解決量綱和多重共線性問題,將村人均可支配收入、家庭人均可支配收入、房屋重置成新價、私人信息和公共信息均進行標準化處理②數據標準化公式為:Mi=( mi- μ)/σ,其中,Mi為標準化后數據,mi為原始數據,μ為mi的平均值,σ為mi的標準差。。從表2的回歸結果來看,Pseudo R2值呈現了遞增趨勢,表明4個回歸的擬合程度在逐步提高;同時,4個回歸的影響系數大小盡管發生略微變化,但系數方向和顯著性并未發生顯著變化,表現出良好的穩健性。因此,回歸(4)為最佳預測模型。

(1)村集體特征變量對農戶宅基地使用權流轉決策的影響。村集體對農戶宅基地使用權流轉的影響并無顯著差異。村人均可支配收入對農戶宅基地使用權流轉的影響并不顯著。整村搬遷獎勵系數為0.415(p<0.01),表明相對“整村搬遷沒有優惠”的村而言,“整村搬遷有優惠”的村的農戶流轉宅基地使用權可能性就越大。這主要是,農戶不想損害村集體的利益,或者受迫于村委,或者受其他農戶的影響而選擇妥協。

(2)農戶農地經營權流轉變量對農戶宅基地使用權流轉決策的影響。農戶農地經營權流轉系數為0.437(p<0.01),說明相對“不流轉農地經營權”的農戶而言,“流轉農地經營權”的農戶流轉宅基地使用權可能性就越大。這主要是,“流轉農地經營權”的農戶更容易脫離宅基地的束縛。

(3)戶主特征變量對農戶宅基地使用權流轉決策的影響。戶主年齡系數不顯著,而戶主年齡平方系數為-0.001(p<0.01),表明在18—70歲范圍內,戶主年齡對農戶宅基地使用權流轉具有顯著負向影響。這主要是,年齡大的戶主思想較為守舊,接受新事物能力差,難以放棄現有宅基地。戶主受教育程度系數0.074(p<0.01),說明受教育程度對農戶宅基地使用權流轉具有顯著正向影響。這主要是,受教育程度高的戶主具有相對豐富的見識與閱歷,更容易接受居住和生活方式的改變。

(4)家庭特征變量對農戶宅基地使用權流轉決策的影響。家庭人均可支配收入對農戶宅基地使用權流轉的影響并不顯著。職業類別中,“非農業”農戶具有相對較高的宅基地使用權流轉概率,而“農業”農戶相對較低,“兼業”農戶則居中。這主要是,相對于“農業”農戶,“非農業”農戶對農業依賴性不強,基本可以脫離宅基地束縛,而“兼業”農戶處于兩者之間。

(5)宅基地特征變量對農戶宅基地使用權流轉決策的影響。宅基地區位條件系數為1.111(p<0.05),表明宅基地離縣域商業中心的距離越近的農戶流轉宅基地使用權的可能性就越小。這主要是,距離縣域商業中心越近,宅基地越有升值空間和使用價值。宅基地面積系數為-0.008(p<0.01),表明宅基地面積越大的農戶流轉宅基地使用權的可能性就越小。這主要是,宅基地面積與換得住房建筑面積的相性關并不大,宅基地面積大的農戶面臨流轉后住房面積和空間變小的風險就越大。房屋重置成新價系數為-0.296(p<0.01),表明房屋重置成新價越高的農戶流轉宅基地使用權的可能性就越小。這主要是,在既定流轉補償標準下,房屋重置成新價高的農戶在流轉補償上就有可能面臨較大損失,遠不如房屋重置成新價低的農戶來得劃算。

(6)私人信息和公共信息對農戶宅基地使用權流轉決策的影響。私人信息系數為0.496(p<0.01),表明最初流轉態度越積極的農戶平均而言選擇流轉宅基地的可能性就越大。這主要是,私人信息對決策主體的思想、情感和判斷均產生顯著影響,影響到決策主體的信息加工過程,是農戶決策的基礎信息來源。因此,私人信息對農戶宅基地使用權流轉決策具有基礎性的“錨定”效應①錨定效應是指在不確定情境下,判斷與決策的結果或目標值向“最初值”即“錨”的方向接近而產生估計偏差的現象。。公共信息系數為0.380(p<0.01),以及私人信息×公共信息系數為0.342(p<0.01),表明公共信息在私人信息與農戶宅基地使用權流轉之間的正向關系中起到了增強性的調節作用,對農戶宅基地使用權流轉決策具有重要的“調整啟發式”影響。這主要是,農戶和其他農戶均面臨同樣的宅基地使用權流轉問題,在決策信心不足的情景下愿意觀察其他農戶的決策結果,并以此作為自己的決策參考。圖1為交互效應分析圖②首先,將私人信息和公共信息的均值分別加減一個標準差(由于已被標準化,私人信息和公共信息的均值均為0,標準差均為1),取得“低”私人信息的代表值為“-1”,“高”私人信息的代表值為“1”,“低”公共信息的代表值為“-1”,“中”公共信息的代表值為 “0”(表示其他農戶對待宅基地使用權流轉的態度處于“中立”狀態),“高”公共信息的代表值為“1”。其次,在私人信息從“低”到“高”的系列代表值(-1,-0.75,-0.5,-0.25,0,0.25,0.5,0.75,1)下,分別計算3種情景(“低”公共信息、“中”公共信息和“高”公共信息)時的ln(p(yi= 1)/(1 - p(yi= 1)))(將常數項、私人信息、公共信息和私人信息×公共信息的回歸系數和代表值代入回歸系數所構成的回歸(4)中而求得)。再次,將系列ln(p(yi= 1)/(1 - p(yi= 1)))值進行反函數處理,可分別求得到3種情景下農戶宅基地使用權流轉概率(p(yi= 1))隨私人信息變化的系列值。最后,分別將3種情景下的農戶宅基地使用權流轉概率系列值進行圓滑連接,可畫得交互效應分析圖。。當公共信息“中”,即其他農戶流轉態度不明確時,農戶宅基地使用權流轉概率隨著農戶最初流轉水平的增加而增加。當公共信息“低”,即其他農戶流轉態度傾向于不流轉時,農戶宅基地使用權流轉概率隨著農戶最初始流轉水平的增加而緩慢增加。這表明,相對“中”公共信息而言,“低”公共信息降低了私人信息對農戶宅基地使用權流轉概率的正向影響。因此,當公共信息“低”,私人信息“高”時,農戶宅基地使用權流轉決策可能忽視私人信息,與其他農戶保持一致,選擇不流轉,從而表現為隱性羊群行為。當公共信息“高”,即其他農戶流轉態度傾向于流轉時,農戶宅基地使用權流轉概率隨著農戶最初流轉水平的增加而較快速增加。這表明,相對“中”公共信息而言,“高”公共信息增強了私人信息對農戶宅基地使用權流轉概率的正向影響。因此,當公共信息“高”,農戶最初流轉水平即使“不高”時,農戶宅基地使用權流轉決策也可能忽視私人信息,與其他農戶保持一致,選擇流轉,從而表現為顯性羊群行為。

圖1 交互效應分析Fig.1 Interaction effects analysis

2.6 穩健性檢

樣本回歸結果獲得了穩健性的結論。為進一步確認結論的可靠性,進行兩方面的穩健性檢驗①該部分穩健性檢驗結果限于篇幅未予報告,留存備索。。

(1)家庭人均可支配收入離群值的處理。家庭人均可支配收入對農戶宅基地使用權流轉決策的影響較為復雜。收入較低的可能因為缺乏購置城鎮住房、較好置換房或自建房的實力而對流轉反應不強烈,而收入較高的也可能因為不愿意冒風險改變現有居住狀態而對流轉缺乏熱情。剔除家庭人均可支配收入最低5%和最高5%的離群值后的回歸結果和將所有離群值均以僅次于(大于或小于)非離群值替代后的回歸結果均顯示,私人信息、公共信息、私人信息×公共信息的系數大小略微發生變化外,影響方向和顯著性并未發生變化。

(2)分組回歸結果分析。以戶主年齡②根據世界衛生組織的年齡劃分,將44歲及以下的列為“青年”組,將大于44歲以上的列為“中老年”組。、戶主受教育程度③接受正規教育年限小于等于6年的列為“小學及以下”組,接受正規教育年限大于6年的列為“初中及以上”組。、家庭人均可支配收入④家庭人均可支配收入低于等于26838元的列為“中低收人”組,家庭人均可支配收入高于26838元的列為“高收人”組。和職業類別⑤將標記為“1”的列為“農業”組,將標記為“2”的列為“兼業”組,將標記為“3”的列為“非農業”組。4個特征劃分樣本后進行回歸。戶主年齡、戶主受教育程度和家庭人均可支配收入的分組回歸結果,以及“農業”組和“兼業” 組的回歸結果均顯示,私人信息、公共信息、私人信息×公共信息對農戶宅基地使用權流轉決策的影響結果仍然穩健,而“非農業”組的回歸結果顯示,公共信息對私人信息與農戶宅基地使用權流轉之間的正向關系中沒有顯著調節作用。這說明,“非農業”組的農戶不易受公共信息的影響而改變流轉決策,因此也不易產生羊群行為⑥造成差異的可能原因是:由于職業不同以及生活環境的變化,農戶在認知和偏好等方面均出現了巨大差異。顯然,“非農業”農戶在宅基地使用權流轉決策中處于相對信息優勢地位,也因此更依賴于私人信息而不隨便跟風。。

總體看來,穩健性檢驗結果與總體樣本回歸結果保持較高的一致性。因此,研究結果支持理論假說的結論,研究假說得到支持。

3 結論與政策含義

為探究政府主導下農戶宅基地使用權流轉中的羊群行為產生機理和經驗證據,從私人信息和公共信息視角提出農戶羊群行為產生條件的研究假說,并通過浙江省嘉興市1476個農戶的縱向調查數據進行了假說驗證。得出如下結論:(1)私人信息容易“錨定”隨后的估計和判斷,導致農戶宅基地使用權流轉決策很大程度上被“錨定”于 “最初值”;(2)公共信息對農戶宅基地使用權流轉決策產生“調整啟發式”影響;(3)當農戶宅基地使用權流轉決策更傾向于忽略私人信息而與親朋好友、熟人和鄰居等其他農戶信息保持一致時,農戶表現出羊群行為。基于以上結論,得出如下政策含義:(1)告誡農戶在宅基地使用權流轉決策中謹慎思考,努力追求自身利益最大化,從而盡可能地避免自發“錨定”偏差;(2)可通過“示范效應”引導農戶做出恰當與理性的宅基地使用權流轉決策;(3)加大信息溝通力度,構建適應性信息傳播渠道,使農戶能夠及時、準確、有效地掌握農村宅基地使用權流轉信息,避免盲目跟風和決策失誤。

(References):

[1] 陳小君,蔣省三. 宅基地使用權制度:規范解析、實踐挑戰及其立法回應[J] . 管理世界,2010,(10):1 - 12.

[2] 陳小君. 我國農村土地法律制度變革的思路與框架——十八屆三中全會《決定》相關內容解讀[J] . 法學研究,2014,(4):4 -25.

[3] 吳遠來,梅雨. 宅基地置換實踐中政府行為偏差分析[J] . 農業經濟問題,2014,(11):104 - 108.

[4] 徐漢明,劉春偉. 農戶宅基地使用權流轉意愿及影響因素研究——基于武漢市江夏區210戶調查問卷分析[J] . 西北農林科技大學學報(社會科學版),2012,(6):44 - 49.

[5] 楊玉珍. 城市邊緣區農戶宅基地騰退動機影響因素研究[J] . 經濟地理,2012,(12):151 - 156.

[6] 楊應杰. 農戶分化對農村宅基地使用權流轉意愿的影響分析——基于結構方程模型(SEM)的估計[J] . 經濟經緯,2014,(1):38 - 43.

[7] 丁關良,蔣莉. 我國農村宅基地使用權轉讓制度改革研究[J] . 中州學刊,2010,(5):53 - 38.

[8] 趙國玲,楊鋼橋. 農戶宅基地流轉意愿的影響因素分析——基于湖北二縣市的農戶調查研究[J] . 長江流域資源與環境,2009,(12):1121 - 1124.

[9] 周小平,王倩,谷曉坤,等. 基于Logistic回歸模型的農戶宅基地置換效果影響因素研究——以上海市嘉定區外岡鎮宅基地置換為例[J] . 資源科學,2015,(2):258 - 265.

[10] Asch SE. Studies of Independence and Conformity:A Majority of One against a Unanimous Majority[J] . Psychological Monographs: General and Applied,1956,70(9):1 - 70.

[11] 胡賢輝. 農村居民點用地變化驅動機制——基于湖北三縣市的農戶調查研究[D] . 武漢:華中農業大學,2007.

[12] 楊玉珍. 農戶閑置宅基地退出的影響因素及政策銜接——行為經濟學視角[J] . 經濟地理,2015,(7):140 - 147.

[13] 關江華,黃朝禧. 微觀福利與風險視角的農戶宅基地流轉:武漢調查[J] . 改革,2013,(8):78 - 85.

[14] 楊玉珍. 宅基地騰退中農戶行為決策的理論解析[J] . 農業技術經濟,2014,(4):53 - 62.

[15] Anderson LR, Holt CA. Information Cascades in the Laboratory[J] . The American Economic Review,1997,87(5),847 - 862.

[16] 吳明發. 宅基地使用權流轉機制研究[D] . 南京:南京農業大學,2012.

(本文責編:王慶日)

On Farmers’ Herd Behavior in the Rural Residential Land Use Right Transfer: Private Information or Public Information?

YANG Wei-zhong

(School of Business, Jiaxing University, Jiaxing 314001, China)

This article aims to explore the farmers’ herd behavior in the rural residential land use right transfer under government-led mode, and to provide a theoretical and empirical basis for the guideline of practice. The methods of the article are that based on the information cascade theory, we explores the generation mechanism of herd behavior, proposes the research hypothesis, and tests the hypothesis by longitudinal data of 1476 farmers from Jiaxing City, Zhejiang Province. The results show that: 1)Private information has basic “anchoring” effect on farmers’ decision. 2)Public information plays an important “adjustment heuristic” role. 3)When farmers’ residential land use right transfer decision is inclined to ignore the private information but to be consistent with the public information, the famers show herd behavior. In conclusion, the positive effect of herd behavior should be rationally utilized, and the negative effect of “anchoring” and “adjustment heuristic” should be reduced in the practice of transfer so as to lead farmers to make reasonable decision on rural residential land transfer.

F301.2

A

1001-8158(2017)04-0043-09

10.11994/zgtdkx.20170421.134444

2016-11-29;

2017-03-21

國家自然科學基金青年科學基金項目(71403103);國家社會科學基金重點項目(15AJY008);浙江省科技廳軟科學重點項目(2016C25011,2016C25012);浙江省自然科學基金一般項目(LY14G030016)。

楊衛忠(1980-),男,浙江衢州人,博士,副教授。主要研究方向為農村發展與管理。E-mail: yangweizhongjxu@163.com