我國海洋捕撈漁船船員配備中存在的問題及對策

江淼+馬勝偉+黃應邦+吳洽兒

摘要:漁船是海洋捕撈產業中的重要載體,船員配備則是最為關鍵的因素之一。隨著漁業船舶隊伍不斷擴大,漁船船員配備標準也在穩步地調整。如何建立一支高素質高效率的船員隊伍是促使海洋漁業健康發展的關鍵。為此,世界各個國家根據實際情況總結分析原因,積極出臺各項漁船船員的安全規定和保障措施,完善法律法規體系,加大執法力度,提高船員最低配備標準。文章通過對漁業船員的發展現狀和趨勢進行分析,提出了一些相應的管理措施,從而保證漁船和船員配備的有序發展。

關鍵詞:海洋捕撈;船舶安全;船員配備

1我國海洋捕撈漁船及產業現狀

我國海洋面積483萬平方公里,大陸海岸線1.8萬多公里,自北向南由渤海、黃海、東海和南海組成。海域內大小島嶼5000多個,漁場分布密集,資源豐富,生物種類繁多,現已記錄的物種2萬多種[1]。海洋為人類提供了食物來源和各種工業原料,促進了世界經濟的發展,同時也成為世界各國爭奪的目標,不僅一些臨海國家致力發展海洋捕撈業,甚至一些內陸國家也涉足其中。我國在十八大報告中首次正式提出了建設海洋強國的國家戰略目標。大力推進生態文明建設,提高海洋資源開發能力,發展海洋經濟,保護生態環境,堅決維護國家海洋權益,建設海洋強國。

隨著全球經濟一體化的步伐不斷加快,各行業對資源的需求也日益增加,海洋運輸業承擔著全球90%的貿易運輸量,是國際貿易運輸的重要支撐。自改革開放以來,我國經濟持續高速增長,中國成為海洋運輸大國,船舶和船員隊伍得到迅猛發展。截止到2014年,我國現有注冊船員達130萬人,居世界第一位,海員外派77 890人次,占世界海員勞務市場約12%[2],是世界上公認的船員大國。船員是船舶安全航行的關鍵性因素,不但需要高度的責任感,還需要良好的個人技能,因此,保障船員隊伍高素質的發展和船員的合法權利是對航運業可持續發展的重要因素,也是有效降低船舶事故發生和保障航行的關鍵。

2影響船舶安全的因素

海上環境千變萬化,時常遭遇臺風、濃霧、雷電等惡劣天氣,容易引發安全事故,加之市場經濟的快速發展,一些船主為了追求經濟利益不顧安全,日夜捕撈生產,造成船員疲憊,放松警惕,在作業過程中操作不規范,注意力不集中,被起網機絞傷、摔倒落水等現象時有發生。中國水產科學研究院漁業機械儀器研究所2006年開展漁船漁機行業的現狀調研時發現,渤海灣某地區,據不完全統計,在一年半內就有380人次因為流網起網機問題造成斷手或嚴重絞傷手臂的事故[3]。近年來,世界上漁船發生意外事故的數量居高不下,在事故中,漁船與漁船相撞占60.1%,觸礁、擱淺、風火電自然災害和其他等因素導致的漁船事故分別占0.5%~12.1%。據國際海事組織統計,發生損失的主要原因是人為因素和船舶結構缺陷,其中因為人為因素造成的事故達80%。

相對其他行業而言,航海業由于自身環境因素的不確定性,風險系數極高。根據國際勞動組織統計數據顯示,全球每年每10萬名漁民中有80人死于各種事故[3]。美國勞工局公布的十大最危險工作,漁民位居第一。在我國,每年因出海傷亡人數約12 000人,漁船損失近5 500艘,受事故影響的家庭20萬個,海洋災害和船舶意外事故造成的經濟損失達160億元[4]。所以漁船安全問題是我們國家乃至國際上船舶研究和監管的重點。

隨著沿海地區建設和海運業的發展,海上船舶事故的頻發給我國經濟和安全帶來了一定的威脅,船員是船舶安全的重要主體,是船舶生產一線上的直接操縱者,如何科學地管理船員,提高船員素質,保障船員的安全利益是保證船舶安全運營的關鍵。

3國內外現有船舶配員情況

當今世界競爭激烈,歸根到底是人才的競爭,而船員作為航海業競爭的核心,是船舶安全運營的重要保障。船員的心理素質是否過硬,專業知識是否扎實,安全意識是否強烈,不僅是船員作為海上操縱者的生存需要,也是提高航海競爭力的重中之重。縱觀世界各國對船員權利和標準的問題研究,大多海運發達的國家結合本國國情和國際公約,通過考試和立法的方式,制定本國船員的海上勞資關系,是比較合理有效的管理模式[5]。

3.1國外情況

自第二次世界大戰爆發以來,航運市場不景氣,世界各國便對航運實行了裁員計劃,船員人數逐年下降。進入21世紀以來,隨著船舶現代化技術的發展和應用,船員組織結構和船岸之間的功能都發生了變化,機械化操作替代了人力,船員人數在不斷減少的同時也提高了航運業的效益和市場競爭力。

根據漁業生產的不同特點和各國漁船船員獨有的條件,國際上對其采用了不同的行業標準及要求,即《國際海員培訓、發證和值班標準國際公約》(簡稱《STCW公約》和《國際漁船船員培訓、發證和值班標準公約》(簡稱《STCW-F公約》)[6]。荷蘭是全球船員管理水平領先的國家之一,從20世紀70年代開始,便對船員進行考試和培訓,為船舶提供高素質的機械師,成為船員配備的核心。在日本實行的“未來船員”計劃試驗中,配備高級船員,這些船員不僅持有高級船員證書,還具有航行或者無線電等從業資格。而美國的船舶必須在符合船員配備要求下才能運營,從業人員需要持有有效的職業執照,并且在相關單位登記頒發合法的有效許可證或卡片。為了滿足高度自動化船舶的駕駛臺控,德國的航運業在船舶的配員中,使用了精通船舶機械和船藝知識的高級船員[7]。英國為船員的培養特別成立了半官方管理機構——海洋漁業促進協會,設置船員證書等級,制定船員勞動法規,保護船員的安全和權益。新西蘭的法律規定船舶在不滿足船員最低配備的標準下不得進行航行作業。俄羅斯則沿襲前蘇聯的做法,船長、輪機長、駕駛員一律每隔五年進行一次學習,進一步掌握船舶新動向,并對屢次違規造成惡性結果的違章者采取紀律和行政處分等措施[8]。

3.2國內情況

在20世紀90年代初期,隨著改革開放的不斷深入,我國開始對航海企業進行治理和改革。在整治過程中,國內船舶配員出現的問題主要集中在三個方面:一是船舶配員法律法規不健全。

我國船員的配備標準主要來自于國際公約、部門規章制度以及最高人民法院的司法解釋。在船舶配員的管理中,農業部只出臺對船舶船員的職務管理規定,沒有相關的法律法規對最低安全配員進行專門的規定。

依據《中華人民共和國海上交通安全法》,交通部制定了《中華人民共和國船舶最低安全配員規則》和《中華人民共和國船舶簽證管理規則》[9],主要負責船舶船員的培訓、證書以及管理。雖然在實際的應用中,有一定的疏漏,但是也不能改變對船員最低要求的標準。

二是船員文化素質較低,操作技能差。近半個世紀以來,我國航運業發展迅猛,船舶數量大幅度增加,對船員的需求不斷地擴大。在船員的聘用過程中,往往追求數量而忽略了質量,加之航海業是一個高風險、高壓力的行業,對船員的技術和素質要求較高,這樣一味地追求數量會給航行帶來安全隱患。一些船舶為了高額的經濟利益,利用船員校核的漏洞,減少船員的配備標準,縮短船員的崗位培訓時間,導致船員的經驗不足,工作量增大,身心疲憊,注意力降低,造成海上意外事故。

三是管理體制不完善、方式落后。據調查,我國高級船員和普通船員配比約為1∶3,且遠洋船員的數量明顯不足,配備標準不夠科學嚴謹。在我國航海業的發展中缺乏統一高效的管理體制,面對國際國內高質量船員短缺、競爭激烈的現狀,沒有專業化的部門進行應對。

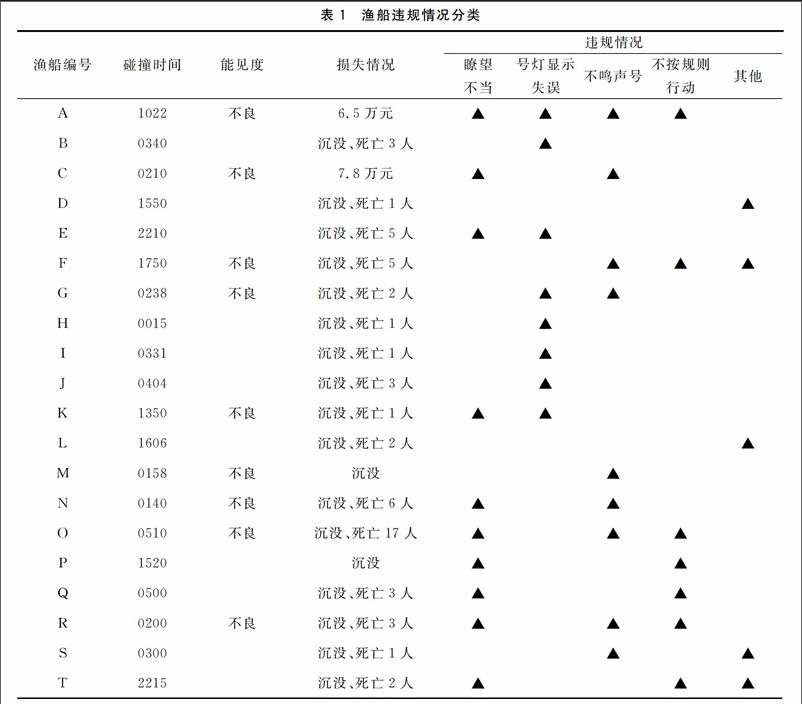

對船員安全檢查次數不足,導致“三無”漁船的現象普遍存在,這就進一步加劇了船舶管理的困境[10]。近年來,因船員配備不合理引發的事故屢屢發生,鄧禮標(2000年)通過調研,將收集到的20例漁船與商船碰撞事故中漁船方面的違規情況如表1。

4海洋捕撈船員發展對策

4.1加強法律法規建設,保障船員合法權益

為了營造良好的船員發展環境,需要完善船員最低配備標準。結合國內外海上管理的經驗,認真分析總結國內船員配備的實際情況,通過立法的手段加強對船舶安全的監管。切實執行《船舶最低安全配員規則》、《船員條例》、《船員服務管理規定》等現行法律條列[10],同時加大對違反最低安全配員的船舶的處罰力度[11]。積極宣傳《中華人民共和國漁業船員管理辦法》,保證管理措施的落實,維護好船員的合法權益。

4.2建立航運人才市場,構建合理化船員隊伍

近年來隨著社會經濟發展的需求的加大,我國航運市場出現船員供需緊張、船員流動波動過大的現象,由于船員工作的特殊性,對其生理和心理素質要求較高,任何一個環節出現紕漏都會對船舶安全埋下隱患,因此,建設船員人才聚集的平臺,打造一支高素質高水平的船員隊伍成為建立航運人才市場的關鍵。

規范海洋捕撈船員的招募和管理體制,通過增加船員交流的中介機構[12],合理輸入和輸出人員配備,實時發布招聘就業信息,開展培訓學習,積極對外交流學習,營造良好科學的船員人才市場。

4.3搭建船員管理平臺,完善信息服務中心

隨著現代信息化的提高,通過搭建船員信息管理平臺,完善船員個人信息,建立資料檔案,統一對其進行科學有效地管理。該信息平臺可以面向全球實行開放式登記,船員可以使用IC卡便得到相關部門的管理和服務[13]。國家鼓勵建立航海業協會,并先后在天津和上海組織成立了該行業的服務協會,協會的成立都對發揮行業自律、行業服務和行業協調等職能有積極的促進作用[13],能夠有效地促進船員服務的健康發展。

5展望

在全球一體化發展的今天,航海業面臨著前所未有的機遇和挑戰,船員的發展問題不僅關系著航行的安全,也制約著國民經濟的發展[14]。通過對船舶安全配員的問題進行研究,發現當前我國船員配備中存在的問題,提出加強立法與執法、構建高素質船員隊伍,完善管理平臺等措施來保障船員的最低配備標準,維護船員的合法權益。

我國目前對船員的權利保護法律較少,在船員管理方面尚未形成一定的體系,真正解決好這些問題,使我國成為名符其實的海運大國,還需進一步的努力。

參考文獻:

[1]

王斌.中國海洋生物多樣性的保護和管理對策[J].生物多樣性, 1997,5(2):347- 350.

[2]農業部漁業局.中國漁業統計年鑒[M].北京:中國農業出版社,2014

[3] 張祝利,鄭熠,王君. 我國漁船作業過程事故分析與措施建議[J]. 中國漁業質量與標準,2012,(01):47-51.

[4] 同春芬,李杰. 實施政策性漁業保險制度的必要性與可行性[J]. 西安財經學院學報,2011,(04):47-50.

[5]李享. 中外船員立法之比較[J]. 天津航海,2007,(02):46-48.

[6] 鄭彭軍. 履行《1995年漁船船員培訓、發證和值班標準國際公約》的分析和探討[J]. 浙江水產學院學報,1997,(01):69-73.

[7] 鄭中義,鐘福艷,吳兆麟. 發達國家船舶配員現狀與未來[J]. 世界海運,2001,(03):7-9.

[8] 陸軍. 影響海上交通安全的船員因素分析與評價[D].上海海事大學,2005.

[9] 中華人民共和國船舶最低安全配員規則. 中華人民共和國交通部令 2004年第7號

[10] 姜翠華. 論“三無”船舶的危害及管理對策[J]. 中國水運(學術版),2006,(07):155-156.

[11] 張珂. 船員權利保護法律問題研究[D].哈爾濱工程大學,2010.

[12] 許慧. 船員中介機構的規范與船員權益的保護[J]. 河北企業,2013,(12):13-14.

[13] 蔣海榮. 關于建立船員IC卡管理系統的探討[A]. 中國航海學會內河海事專業委員會.2005年度海事管理學術交流會優秀論文集[C].中國航海學會內河海事專業委員會:,2005:4.

[14] 孫培廷,姚文兵. 我國航海教育環境變化與發展對策[J]. 航海教育研究,2013,(01):1-6.