拉威爾樂隊歌曲《舍赫拉查得》和弦結構特點研究

歐吉詢

(淮南師范學院音樂與舞蹈學院,安徽 淮南 232038)

拉威爾樂隊歌曲《舍赫拉查得》和弦結構特點研究

歐吉詢

(淮南師范學院音樂與舞蹈學院,安徽 淮南 232038)

樂隊歌曲《舍赫拉查德》(Shéhérazade)是拉威爾的早期作品,這部作品以“天方夜譚”的經典故事為背景進行創作。聲樂套曲《舍赫拉查德》共有三首歌曲組成,分別為《亞細亞》(Asie)、《魔笛》(La flǖte enchantée)、《陌生的人》(L’indifférent)。本文將從和聲分析的角度,對作品在和弦結構方面的運用進行歸納與總結,探尋作品在和弦結構運用上的相關特點。

拉威爾;舍赫拉查德;亞細亞;聲樂作品;和弦結構

一、關于拉威爾與樂隊歌曲《舍赫拉查德》

莫里斯·拉威爾(Maurice Ravel,1875-1937),是法國二十世紀初最重要的作曲家之一。拉威爾的創作生涯中,藝術歌曲不僅形式多樣,而且貫穿了他整個創作生涯。他以人聲與鋼琴、人聲與樂隊、人聲與室內樂這三種形式進行藝術歌曲的寫作。為了區別于其他類型的藝術歌曲,在這里將樂隊與人聲形式的藝術歌曲稱之為樂隊歌曲。以樂隊歌曲形式出現的有:《普羅旺斯的早晨》(1903)、《舍赫拉查德》(1903)、《五首流行的希臘旋律》(1904-1906)、《希伯萊歌曲》(1923-1924)、《堂吉訶德致意中人》(1932-1933)。

拉威爾的聲樂套曲《舍赫拉查德》(Shéhérazade)完成于1903年。1898年,拉威爾用《舍赫拉查德》為題材寫一部舞劇,但是進展緩慢,最后只完成了舞劇的序曲部分并1899年上演。樂隊歌曲《舍赫拉查德》是拉威爾根據他“阿帕西”小組的朋友特里斯坦·科林索(Tristan Klingsor)以同名主題寫的3首詩歌而譜曲的,并于同年改編為人聲與鋼琴的形式。樂隊歌曲《舍赫拉查德》是一部抒情作品,它是拉威爾早期創作中最重要的作品之一,也是作者在寫作手法和美學思想上的一個里程碑。

二、三度疊置和弦

首先,先簡要介紹下三度疊置和弦復雜化的歷史經過。自浪漫主義開始起,三度疊置和弦開始復雜化,主要表現在兩個方面:第一,以三度疊置為基礎,在垂直方向繼續疊加和弦音,形成所謂“高疊和弦”。這一類的和弦,在音樂發展的歷史中存在著兩個階段。第一個階段存在于浪漫主義早中期,是在屬系列高疊和弦的基礎上進行擴展,形成下屬、重屬、副屬系列的高疊和弦。這些高疊和弦所產生的效果使和弦的功能不再單一,但和弦仍然存在功能。第二個階段存在于浪漫主義晚期,高疊形式的九、十一、十三或更高疊置的和弦開始獨立使用,和弦的功能性不強或已不具備功能性。第二,非高疊和弦仍然出現,但是由于常規的非高疊和弦過于“協和”,與當時音樂整體上的“不協和”基調不相符,就需要尋求變化,以求得音樂整體音響表現上的一致性,并由此產生附加音和弦、R2和弦等等。

拉威爾的樂隊歌曲《舍赫拉查德》創作于二十世紀初期,因此這部作品中的三度疊置和弦和上述的兩個方面特點都相吻合。

(一)常規的三度疊置和弦

作品中,和弦的構建仍然以三度疊置為主要形式,其中對高疊和弦的使用是作品在和弦結構運用上的最重要特征。三和弦與七和弦,在作品中雖不多見,但在表現意義與和聲運動方面卻有著及其重要的作用。

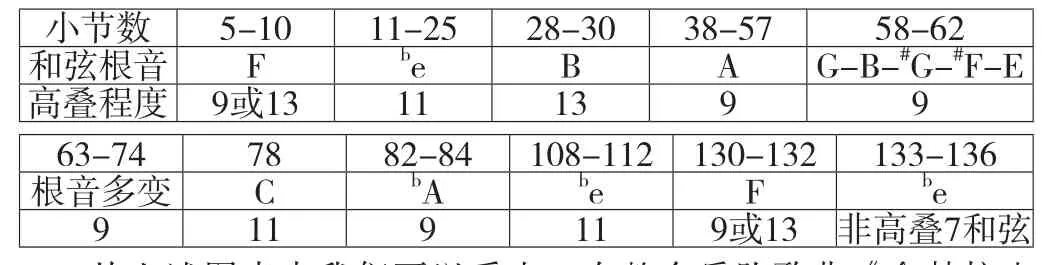

三度疊置的高疊和弦是指以三度疊置的方式所構建的九、十一、十三和弦或更高形式的和弦。這是西方音樂在浪漫主義后期和弦結構復雜化的最常見方式,同時也是這部作品在和弦結構運用上最主要的特點。如下表所示。

表1 《亞細亞》高疊和弦分布表

從上述圖表中我們可以看出,在整個樂隊歌曲《舍赫拉查德》中,第一首《亞細亞》,從篇幅上看是最長的。高疊和弦的運用幾乎覆蓋了整個作品的各個角落。第二、三首《魔笛》與《陌生的人》同樣如此,高疊和弦已經成為作品中最主要的和聲材料。在吉爾伯特·切斯(Gilbert Chase)所撰寫的《音樂家與音樂世紀百科全書》中對拉威爾的辭條里認為:拉威爾對和聲運用的標志應該是對十一和弦的運用。但在作品中的高疊和弦,并不是以十一和弦為主,而是九和弦居多數。因此,從這一點上恰恰說明了,早期拉威爾的創作,雖已具備了比較完美的風格特點,但較中后期作品的最終風格而言,仍然是其風格形成的一個階段。

(二)非常規的三度疊置和弦

非常規的三度疊置和弦是指區別于和弦結構復雜化中的三度疊置的高疊和弦,是另外一種復雜化形式。在作品中非常規的三度疊置和弦主要有以下的兩種形式:第一,以三度疊置和弦為和弦的主體框架(多以三和弦或七和弦的形式),在此基礎之上通過某種形式給予變化,以求得新的色彩和新的和弦緊張度。通過變化以后,使這個古典時期和聲運用的“主角”,由此成為一種新的和聲材料出現在近現代和聲言語中。在這部作品中,此類和弦主要以“R2”和弦的形式出現。第二,多重和弦。這類和弦是把兩個或更多個和弦結合起來成為一種更復雜的音響。多重和弦從表象上看與高疊和弦極為相似,因為任何一個高疊和弦都可以看作是兩個不同性質的三和弦或七和弦的復合。因此,判斷是否為多重和弦要依據從聽覺與意義上是否為不同性質和弦的結合體。

1.關于“R2”和弦

“R2”和弦這一概念是鄭中于1997年撰寫的碩士學位論文《拉威爾創作的泛印象主義風格及和聲語言中的“R2”現象》中所提出的。它主要是指在拉威爾的和聲語言中對和弦結構運用上的“同名”小二度現象。同時,在漢斯·施圖肯什米特(Hans H Stuckenshmidt)1968年出版的傳記《莫里斯·拉威爾(Maurice Ravel)》中認為拉威爾式和弦的特征是與和弦音相鄰的三個半音經常進入和弦成為其組成部分。因此,“R2”和弦是拉威爾和聲語言中對和弦結構運用上的除高疊和弦之外的另一個重要特點。

例1 《亞細亞》5--6小節

在上例中所標示的就是“R2”和弦,它們以一個三和弦為和弦結構的基本框架,再引入與根音關系為“同名”小二度,疊加在和弦的上方,產生新穎的和弦色彩,增加了和聲的不穩定性。這個片段音樂就像一個氣勢磅礴的瀑布從高音區直沖下來,這些“R2”和弦猶如水花激蕩、泡沫翻滾、閃閃發光,猶如大海和神奇海角的呼喚。

2.多重和弦

作品中的多重和弦與高疊和弦的區別在于,他多以一個三度高疊和弦為表象,但仍然能從音響或意境上看作是兩個或更多和弦的疊加。如下例。

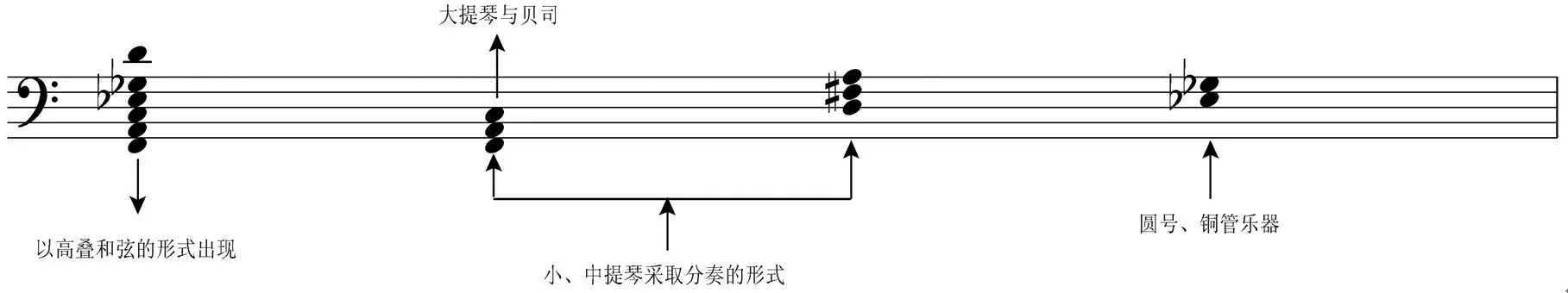

例2 《亞細亞》第5小節第一個和弦

上例中,和聲所呈現的表象為一個以F為根音的省略十一音的十三和弦,十三音位于旋律聲部。如例中所示,通過樂隊多聲部的優勢,用不同的樂器演奏和弦的一部分,形成從音響上的多個和弦疊加的多重和弦。

例3 《亞細亞》第33小節第一個和弦

上例中,和聲所呈現的表象為一個以D為根音的省略三音的十三和弦,通過樂曲的意境以及銅管樂器所給出的和弦根音,所以得出此和弦為如例所示的三個不同和弦的疊加的結論。

拉威爾在這部作品中,對三度疊置結構和弦的運用,以高疊和弦與“R2”和弦為最重要的特征。除上述的和弦結構以外,作品對其他的形式如附加音和弦等,也有運用,但不構成主要特點。

三、其他結構和弦

在近現代和聲語言中,在對和弦結構復雜化的道路上,除了對三度疊置結構和弦的復雜化之外,對和弦音疊置形式的多樣化,也是和弦結構復雜化道路上的重要組成部分。相對于三度疊置和弦而言,非三度疊置和弦主要有四、五度疊置和弦與二度疊置和弦等。除此之外,還有一種省略音和弦,即空五度和弦。這些不同結構的和弦在拉威爾的這部作品中都有所體現。

(一)五度疊置結構和弦

四、五度疊置結構和弦與之前所敘述的和弦相比,是具有全新結構的獨立意義的和弦,并非是傳統三度疊置和弦的派生。四、五度疊置結構和弦從嚴格意義上說,是以四、五度疊置為基礎,其間不插入任何其他音程的音,無轉位形式,只用原位。如下例。

例4 《亞細亞》18--19小節

如例中所示,第一小節和弦為一個四度疊置結構的五音和弦。這個四度疊置和弦的出現不是偶然的,它的出現與歌詞意境有著一定的必然關系。

(二)空五度和弦

空五度和弦是一個特殊結構的和弦。在形成大量的附加音和弦的同時,還有一個重要的“省略音和弦”,即沒有三音的三和弦。空五度和弦的音響令人乏味,因此,這種和弦的出現必須與一定的意境相關聯。如下例。

例5 《亞細亞》77--78小節

在上例中,音樂所襯托的意境是來自東方中國的神秘。整個音樂的和聲,呈層結構,除木管組樂器以外,和聲始終在C與bB的空五度和弦相互運動的背景之下。同時木管樂器演奏的織體性運動,其和聲也是另外的一個空五度和弦,來共同塑造一種東方韻味的景象。此外,第一首歌曲《亞細亞》,開始的主和弦也是一個空五度和弦,這個和弦的出現不是為了營造某種氣氛,而是一種必然的結果。因為,主和弦的三音為整首歌曲兩個重要矛盾的象征者“D大三和弦”與“bE小三和弦”的共同音級,因此,不能出現。

四、結論

作品在和弦的結構上所呈現的特點是通過高疊、加音、R2現象來增加三度疊置和弦的緊張度,尤其以高疊和弦為作品在和弦結構運用上的主要特點。從和弦高疊的程度以及增加和弦緊張度的方法和對一些新的和弦結構的探索使用方面來看,這部作品具有十九世紀末二十世紀初,和聲思維開始復雜化的過程中,在和弦結構方面的共性特點。

[1]彭志敏.音樂分析學教程[M].北京:人民音樂出版社,1997.

[2]吳式鍇.和聲藝術發展史[M].北京:人民音樂出版社,2004.

[3][美]庫斯特卡,宋瑾,譯.20世紀音樂的素材與技法[M].北京:人民音樂出版社,2002.

[4]施詠康.管弦樂隊樂器法[M].北京:人民音樂出版社,1987.

[5]喻宜萱.關于法國藝術歌曲[J].中央音樂學院學報,1984(02).

[6][德]瓦爾特·基澤勒,楊立青,譯.二十世紀音樂的和聲技法[M].上海:上海音樂學院出版社,2006.

J605

A

歐吉詢(1981—),男,漢族,安徽省六安市人,碩士學歷,助教,主要研究方向:作曲與作曲技術理論。