云岡石窟的佛教造像藝術研究

摘 要:云岡石窟造像是在漢代造像基礎上吸收印度藝術各流派而產生的新藝術,為了更好地研究和了解云岡石窟中的佛教造像藝術,必須溯其淵源,了解古代印度、犍陀羅、秣菟羅、摩揭陀等佛教藝術。從佛教藝術入手,研究云岡石窟中的佛教造像,并了解它們之間的關系。通過對北魏都城平城的研究,還可以了解皇權對云岡石窟雕刻的影響。云岡石窟中大量的佛教造像和精美絕倫的雕刻,正是體現了佛教藝術對石窟創作的影響,其中莊嚴宏偉的佛教造像、技藝精湛的石刻及其所傳達的佛教故事,都堪稱中國佛教藝術的精品。

關鍵詞:云岡石窟;佛教造像;佛教藝術

一、北魏時期的云岡石窟

云岡石窟是北魏統一北中國后,在河西地區以外開鑿石窟最早的一處,也就是佛教從河西東傳平城,在更為繁榮的時代開鑿出來的。它是佛教藝術石刻造像唐以前的代表作。佛教雕塑藝術,是通過佛像雕塑,形象地宣傳佛教教義,佛教傳入中國后,與中國傳統思想密切結合。因此從一開始,無論形制、題材,還是雕造風格,都代表了佛教藝術民族形式的轉變過程,也就是中國石窟藝術中典型的創作。

二、云岡石窟各時期佛教造像藝術的審美特征

云岡石窟造像是在漢代造像基礎上吸收印度藝術各流派而創造的新藝術,在不同時期體現了形象的題材多樣化,也表現出了不同的審美特征。通過對不同時期造像特征和風格的解讀,可以更好地了解云岡石窟佛教造像藝術。按照時間和雕刻風格上的變化,可以將云岡石窟分為三個時期進行研究。

(一)第一期造像的特征與風格

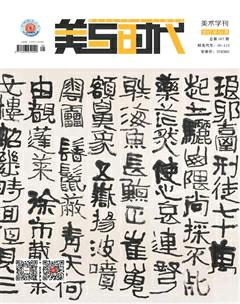

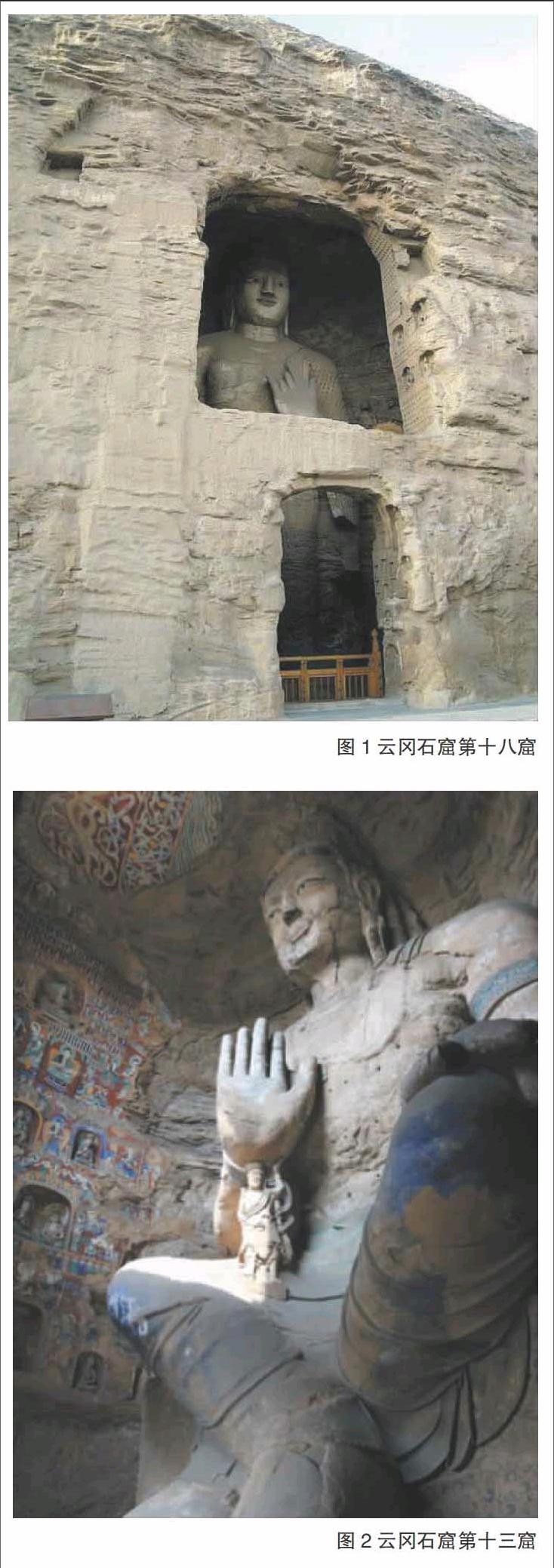

北魏文成帝即位后,恢復了佛教,并且開始開鑿云岡石窟以提升皇權地位。曇矅為帝王造窟選擇三世佛作為主要題材,除為皇室祈福外,也是針對太武帝滅佛前流傳的“胡本無佛”的言論。第一期石窟在形制上的共同特點是外壁滿雕千佛,造像主要是三世佛,主佛形體高大,占據窟內主要位置。通過石窟中的造像題材,可以發現云岡石窟中的佛教造像,不像玉門關以西或玉門關以東河西一帶早期石窟那樣,僅以一佛或一菩薩為主,而大部分是以佛為中心,左右有較多的脅侍。第十八窟正面遍身刻千佛的釋迦大像,脅侍就是二菩薩,第二十窟的正面也是一佛二脅侍菩薩,甚至第十八窟在正壁懸崖上又加刻了十大弟子像,當然未發展以佛為中心、成系統地加刻各種護法像。到了第一期后段的云岡石窟藝術題材,就更為復雜了。它不止是發展了佛本行中各階段的故事像,而且還增加了佛本身的故事像,尤其值得注意的是以佛為中心,不只有脅侍菩薩等輔弼的形象,而且增加了在窟頂、窟門各處的護法。從以上各窟造像的經營位置,可以看出是把封建的等級制度、封建政權的整套體系反映出來。這種封建等級制度和封建政權體系的反映,應是封建的意識形態深入人心的緣故。通過第一期佛教造像的特征可以看出,盡管云岡石窟的開鑿晚于河西隴右各窟群,但由印度、西域來中原的沙門所帶來的粉本和雕造的技法,影響了當地的工匠,并且很多都是在中國傳統技藝的基礎上吸收外來藝術后所進行的融合創作,這些因素都直接影響著石窟造像的特征以及衣紋的變化。

(二)第二期造像的特征與風格

第二期造像的特征與風格,承襲了前期的特征和風格。佛像改進了第一期前段過分挺秀而無雍容之感,又改進了第一期后段風雨雍容而無挺秀之態,面相豐圓適中,既秀麗又溫柔而莊嚴。在衣飾上,開始著手改革后的漢式大衣。這期的石窟形制,雖然沒有多少變化,但是所鑿的龕,有很多美麗的閣案,包括第十一窟西壁的尖拱雙龍龕、第十三窟南壁的尖拱卷龍頭束蓮柱龕、第十四窟前室西壁的尖拱纏枝蓮花龕等。造像題材也相較為復雜,其中前段以第十一、第十三兩窟為重點,后段以第五、第六兩窟為重點。第一、第二窟正中都造出樓閣式的中心柱,在中心柱的上頂,刻出須彌山及二龍的形象,后、左、右三壁各開大龕,龕下刻佛本行和佛本身故事像。這期造像有兩種特征:一種如第十七窟明窗東側的造像,基本上沒有變化;一種如中區懸崖第三窟內造像,開啟了中國民族形式化。當然,并不完全是民族形式化,同樣是在學習漢文化的倡導下,反映到造型藝術上,開始出現漢化后的時世裝束以及秀麗挺秀的風格。

(三)第三期造像的特征與風格

從魏孝文帝太和十九年遷都洛陽以后,固然佛教信仰熱潮并未因之衰落,可是由于皇帝和大貴族的南下洛陽,也影響了石窟的開鑿。因此第三期造像不像前期那樣復雜,其中前段以第三十二窟、第四十三窟,后段的以第四十五窟、第四十八窟、第五十窟為重點。這期造像的特征,前一段佛像的面相,雖稍瘦削而雙頰尚豐圓,雙肩固然不齊亭,但也不過分緊窄,外衣垂于座前成為密褶若菩提葉式而不是大面積的下垂。后一段的面相瘦削、長頸,有秀骨清像之風。在雕造技法上,則更為普遍地應用了直平階梯式的衣紋。“面如恨刻”“削為容儀”“秀骨清像”那種美的風格,在南朝普遍盛行。最末是在宋、齊時代,但是正在解決民族與階級矛盾的北朝,施行漢化政策時,延昌以后的造像,就充分地反映了南朝前期的藝術風格。北魏的遷都,直接影響了云岡石窟的開鑿,由于最高統治者——皇帝、貴族、官僚、地主階級等人物多不在平城,就很少見到前兩期那樣大小規模的鑿窟。因此這些中小型窟造像的布局上,就不能像大窟那樣能充分地反映出當時社會意識或者是完整的佛教思想。只是雕鑿出當時想供養的神、菩薩的一些形象而已。

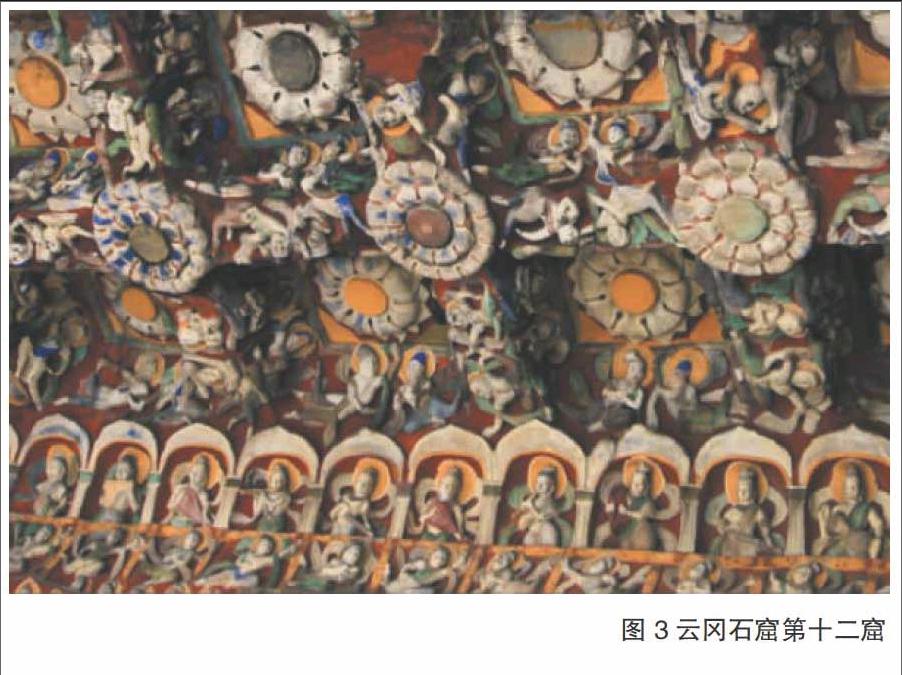

石窟后期人物形象的改變,一方面是因為佛教藝術進一步漢化,并體現了魏晉以來門閥士族的審美理想;另一方面則表現了雕刻藝術家們非凡的藝術創造力,石窟壁上一幅幅表現佛經內容的作品,更是激發了人們的想象,使得沒有生命力的頑石奏出了有聲有色的樂章,同時也為我們了解佛教藝術提供了寶貴的資料,是不可多得的藝術瑰寶。

(四)北魏以后的造像

云岡石窟北魏以后的造像已經寥寥無幾,對于它們所處的時代,也仍有很多爭議。后期造像主要有第十一窟中心柱南面下層的脅侍二菩薩像、第三窟內的一佛二菩薩大像、大閣上層第九窟內的造像。首先,從第十一窟的脅侍二菩薩的面形來看,不再是北魏瘦削的“瘦骨清像”,而是橢圓秀麗的樣子,具備隋代的風格,而長頸仍然運用了北魏造像的手法。在衣紋雕造手法上,稀疏規則,裙帶如紳下垂作蝴蝶結的形式,帔巾壓肘下的樣子,可推斷屬于周、隋階段的雕造手法。從全窟整體構造上來看,上層的石窟和雙塔,是北魏第三期時開鑿的,沒有第一期造像的特征。

三、云岡石窟的藝術價值及后世評價

魏晉南北朝時代,石窟的開鑿遍布全國各地,從敦煌莫高窟到天水麥積山石窟,大多是塑造各種形象,只有北魏國都平城的云岡石窟造像與洛陽龍門石窟造像是完全石雕的。這樣大小不同、題材不一而又復雜的雕像,是全國尤為突出的兩處,尤以云岡為最早。從開始到成熟階段,經過當時工匠們的細心揣摩,間接地反映了各樣的生活景象,給世人留下了不可磨滅的精神財富。石窟中各種龕形的雕造,又是工匠們把許多美麗的圖案雕刻上去的,這些圖案幾乎可以與莫高窟壁畫中的圖案相媲美,也可以說是中國石窟藝術的雙絕。總之,云岡石窟造像無論是在布局、風格,還是在雕刻手法上,都是在漢以來民族傳統的基礎上,吸收外來文化有益的因素,加以改造、融合、發展而成的。存世作品中,佛教造像不僅數量眾多,而且其所創造的藝術價值更是舉世矚目。這些雕刻題材大都蘊含著佛教典故,不僅可以弘揚佛法,還為世人留下了大量的雕塑作品,是珍貴而不可多得的雕塑藝術瑰寶。

參考文獻:

[1]閻文儒.云岡石窟研究[M].桂林:廣西師范大學出版社,2003.

[2]王家斌,王鶴.中國雕塑史[M].天津:天津人民出版社,2005.

[3]張育英.中國佛道藝術[M].北京:宗教文化出版社,2000.

[4]李雪芹.云岡石窟 刻在石頭上的北魏王朝[M].山西:山西科學技術出版社,2012.

[5]山西省文物工作委員會,山西云岡石窟文物保管所.云岡石窟[M].北京:文物出版社,1980.

[6]大同市東方歷史文化研究院.云岡探索[M].大同市東方歷史文化研究院,2003.

作者簡介:

武秉政,山西師范大學研究生。研究方向:平面設計。