論西皮腔在《坐宮》中的運用*

陳 楠

(太原師范學院音樂系,山西 晉中 030619)

論西皮腔在《坐宮》中的運用*

陳 楠

(太原師范學院音樂系,山西 晉中 030619)

戲曲音樂是戲曲藝術不可或缺的一個門類。在我國種類繁多的戲曲音樂中,板腔體戲曲音樂的皮黃腔系是我們最熟悉和常見的。被譽為我國“國粹”的京劇則是皮黃腔系的代表性劇種之一。皮黃腔,即西皮與二黃兩種聲腔的統稱。京劇傳統戲《四郎探母》是一出具代表性的京劇西皮戲。本文將從唱腔運用角度,對《四郎探母》第一場《坐宮》的京劇音樂作具體的分析與研究。

西皮腔;四郎探母;坐宮;唱腔;京劇

一、西皮腔

西皮聲腔的主奏樂器京胡以6 3定弦,唱腔、過門的曲調則以圍繞兩個空弦音的進行為特點,多用小七度6-5、小六度3-1或6-4等大跳進行,風格剛健跳躍,表現活潑歡快、高亢激昂等情感。運用的板式也豐富多樣,有原板、慢板、導板、散板、搖板、二六、流水、快板等等。西皮原板是西皮腔的基本板式,可用于敘事、抒情和寫景,節拍是一板一眼的2/4形式,而旦角的西皮原板則比老生慢一些,以一板三眼的4/4記譜,唱腔也比較曲折柔和;將原板唱腔予以加工、擴展,使節拍形式變成一板三眼的4/4,再放慢速度,就成為了慢板唱腔,速度越慢則表現的抒情性越強;若把原板唱腔緊縮、約簡為有板無眼的1/4形式,再加快速度,就成為流水板或快板唱腔,宜用于敘事或爭辯,將氣氛推向高潮;把原板的唱腔自由化,不給予規整的節拍限制,則形成散板或搖板唱腔,亦稱“散打散唱”或“緊打慢唱”。

京劇西皮戲《四郎探母》就是以西皮腔不同板式的唱腔為基礎,結合不同曲詞內容的需要,再從板式、曲調、伴奏以及行當分腔、唱法等方面進行變化發展以完成全劇的。

《坐宮》一折戲,是全劇的開場戲,也是最關鍵的一折。楊四郎得知母親奉旨親征已來到關外,苦于沒有令箭不能出關見母。鐵鏡公主見駙馬一臉愁容卻不知原因。四郎要得令箭必須請公主幫忙,但又不知該不該、又該怎樣向公主說出以隱瞞了十五年的身事。四郎在公主猜透了自己的心事并一再詢問的情況下,說出真相。公主由努轉為對四郎的敬佩,決定為駙馬盜取令箭。戲劇矛盾一環扣一環,人物唱腔、表演將楊四郎與鐵鏡公主內心的情緒變化表現得淋漓盡致。全場共110句。結構可分為起、展、落三大部分。

(一)起(1-24)句

伴隨開場鑼鼓[撤鑼]、[小鑼冒子頭],楊延輝面帶憂愁緩步上臺,在二句帶唱的念引子后,坐定。一段定場詩交待了楊延輝傷感、憂愁的原因。緊接著,[小鑼冒子頭]加一段過門,楊延輝唱出一個20句的唱段。這一部分是起部的第一段,亦可看做是呈示部的主部。

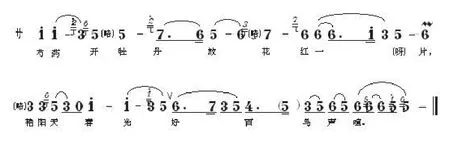

該唱段前6句西皮慢板,是楊延輝的自嘆,四個“我好比”唱出他十五年來孤單一人在遼邦的感受。第5句“我好比南來雁失群飛散”(例5 ①)在二、三逗后面使用了兩個大的拖腔,落音在6上,表現了四郎內心的寂寞和對親人的思念。第7至12句回憶的敘述了十五年前雙龍會血戰的悲慘情景,板式由慢板直接轉入二六,表現出四郎想起當年事情緒也變得急促起來。13至20句二六板接唱出四郎來遼后改名姓匹配良緣至今,得知肖天佐擺天門陣,母親已親征至此,想見又不能見,該怎么辦呢?第19句使用哭頭接[閃錘]西皮搖板唱出:“要相逢除非是夢里團圓”。板式與鑼鼓的自然銜接,恰當地表現出楊延輝此刻的矛盾心情。

起部的第二段,即呈示部的副部。幾句幕后的對白,鑼鼓[小鑼抽頭]二個丫環拿手絹抱阿哥,站上場門。單鼓連擊伴隨鐵鏡公主上場,唱四句緊打慢唱的西皮搖板(例3、例6)。唱出好天氣表示自己愉快的心情,“本想與駙馬消遣游玩”;插一段京胡的[小拉子]、過門、鑼鼓[小鑼鳳點頭]在這里有轉折、連接的意義;接唱搖板“怎奈他終日里愁鎖眉尖”。戲劇的呈示部分結束。

這一部分并沒有什么情節發展,由兩個主要人物分唱的二個敘事性唱段組成。第一段是主要部分,細致地刻畫了楊延輝內心的憂愁,亦呈示了全折戲的主要矛盾。這與第二段鐵鏡公主無憂無慮的愉快心情形成對比,為后面劇情的發展、矛盾的展開埋下伏筆。

(二)展(25-102)句

整個展開部分是這一折戲的核心部分,從劇情上講又可分為三個段落。

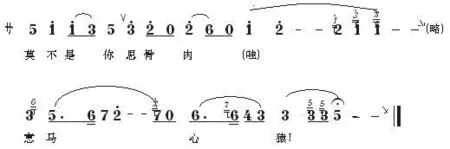

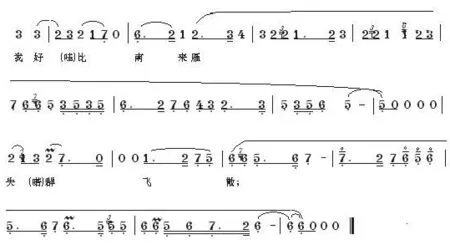

鐵鏡公主斷定楊延輝滿腹心事,而楊卻有意隱瞞。鐵鏡公主直意想知道駙馬的心思,決定猜上一猜。[小鑼導板頭]后鐵鏡公主唱八句(25-32),前2句交待人物、地點、事件,其中上句使用獨立上句的板式[西皮導板],在這個八句唱段中起開導作用;接唱西皮慢板,四個“莫不是”排比句都沒有猜中駙馬的心事,其中間插兩人的對白,楊延輝勸公主就此停止;公主唱“這不是那不是是何意見?”一段胡琴[小拉子]加過門表示停頓,思前想后,西皮搖板唱出:“莫不是你思骨肉意馬心猿!”(例4 ①)。此時,[大鑼一擊]楊延輝對公主將自己的心事猜透表示驚訝,鑼鼓[閃錘]將唱腔拉至西皮快板,楊背功唱四句唱出心里所想,決定“緊閉口慢露真言”。在公主一再追問下,楊又唱四句單截腔西皮快板將劇情推上一個小高潮(例5 ②)要求公主盟誓。鐵鏡公主跪在臺中,四句西皮流水、過門、接搖板唱出:“我若是走漏了他的消息半點,三尺綾自懸梁尸不周全。”四郎聽后,將公主扶起,[閃錘]伴奏起,楊延輝唱四句快板接搖板表示自己心已放寬,矛盾緩和下來。至此,為展開部的第一段。

一段對白,鐵鏡公主得知駙馬竟以假姓名欺騙了她十五年,[大鑼一擊]接[快沖頭],公主大怒,四郎驚,矛盾又起。[快沖頭][大鑼導板頭]后楊延輝一大段14句唱段,唱出了自己凄慘的身事。該唱段以敘事為主,板式運用多樣,由西皮導板獨立上句導入,由老生一板一眼的西皮原板轉入快板接[小拉子],又在第13句的附加句使用[哭頭](例5 ③)表示四郎此刻悲傷至極,[閃錘],以西皮搖板結束,板式的不停變化從一個側面反映出楊延輝在回憶和講述自己身事時內心情緒的波動。鐵鏡公主得知駙馬即楊四郎,情緒由努轉為驚;聽得楊家將拼死保國的動人事跡,內心里敬佩之情由然而升。以有板無眼的流水板加快至西皮快板唱8句,表示自己對駙馬的諒解。此為展開部分的第二段。這一段兩個人物不同長度的唱段,板式、節奏的變化,曲調的豐富流暢配以適當的鑼鼓及過門,完整的表現了人物情緒、態度的轉化。

既然鐵鏡公主已表示諒解,借此,楊延輝想進一步說服公主協助自己出關以實現探母的愿望。展開部分的第三段共32句唱詞(71-102),主要使用有板無眼的西皮快板,并沒有拖腔及大的過門,兩個人物以4句、2句的對唱形式流暢的對答,節奏十分緊湊;唱詞也由十字句為主改為七字句為主。鐵鏡公主對四郎探母并不阻攔,就怕駙馬持令箭一去不返,這也是這一段的主要矛盾。四郎當即跪地發誓,言明一夜即返,音樂在這一部分達到高潮,鑼鼓[大鑼點鳳頭]后下句以西皮搖板落宮結束展開部分。

《坐宮》一折戲的展開部分,將戲劇矛盾一步步展開,無論是唱腔還是劇情都達到了全戲的高潮。該戲的主要矛盾在于楊四郎沒有令箭不能出關見母,而令箭的關鍵就是鐵鏡公主。展開部分前兩段,四郎的實言已打動了公主。直到最后楊延輝跪地言明一夜即返,將矛盾最后一次展開、解決。這也意味著全戲矛盾的解決。

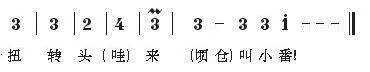

(三)落(103-110)句

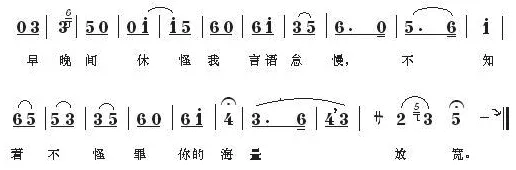

駙馬盟誓后,公主已然放下心來,4句唱西皮快板[閃錘]接西皮搖板,準備盜取令箭讓駙馬出關,鐵鏡公主由下場門下。[大鑼一擊][緊錘]加過門,楊延輝4句唱,西皮快板在第3句尾落在高音1(例2),此時,楊延輝見母的急切心情與見母前的興奮交織在一起,第4句西皮散板唱出“你駙馬爺即刻要出關。”完滿終止,結束全折。

二、唱腔分析

《坐宮》一場戲的唱腔開始是以十字句為主,在展開部分后轉為七字句為主。每句唱詞除有板無眼或散拍的節奏外,均是眼起板落,上、下句唱詞都壓“言前轍”,腔型也多以三截腔為主。有時也運用拖腔、行腔等手法表現人物情緒,在兩個人物性格的刻畫方面,非常成功。

楊延輝身在遼幫已十五年了,提起當年沙灘赴會的情景,得知老母親親征,想見又不能見,悲從中來,內心十分復雜:

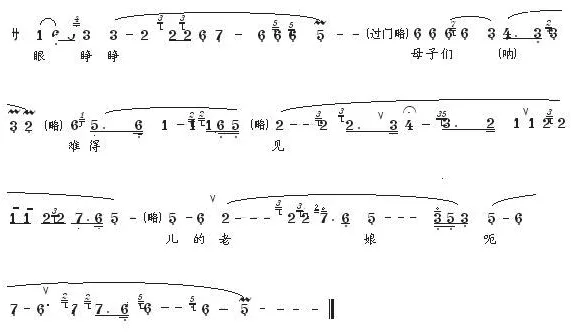

例1 [哭頭]

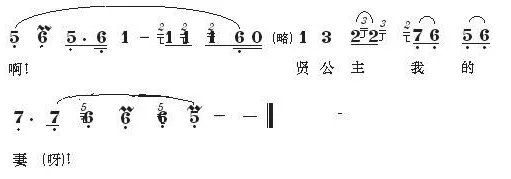

楊延輝以實相告,又跪地盟誓一夜即返,得到公主的諒解與敬佩,等待出關,唱腔又表現出四郎無比興奮與急切的心情:

例2 [西皮快板]1/4

接唱[西皮散板](過門略)

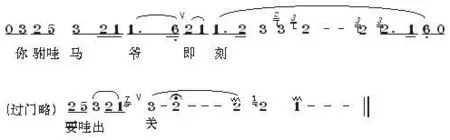

鐵鏡公主一上場則表現出無憂無慮、直來直去的性格:

例3 [西皮搖板](過門略)

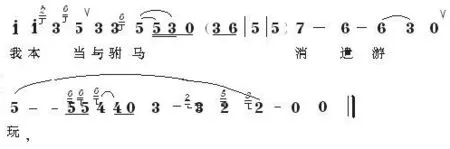

在于駙馬猜謎,聽駙馬講述身事的過程中,又表現出鐵鏡公主聰明、賢惠、細心、善解人意的一面:

例4 ①[西皮搖板](過門略)

②[西皮快板]1

《四郎探母》中《坐宮》二個人物角色明確,在行當分腔方面,亦處理得非常細致。二者主要在調式方面區別較大,縱觀全折,作為老生,楊延輝的唱段,上句落音以2為主,也有少數情況根據情緒表現落5、6或3,下句大多落在1上,偶爾落于6。因此,調式以宮調為主。

例5 ①[西皮慢板]4/4上句

②[西皮快板]1/4

③[哭頭]

而鐵鏡公主作為旦腔,其唱段上句多落6,偶爾落在2上(例6)表嘆息之情,下句多落5音,調式為徵調式。音區比生腔高五度。

例6[西皮搖板]上句

在唱腔腔型的運用上,一般根據十字、七字句的句逗劃分為三截腔;再抒情一些,慢板唱腔中有時將唱詞的第三逗再用休止或小墊頭隔開為四截腔(例5 ①);而在情緒急促或戲的高潮部分,常將唱詞的一、二逗或二、三逗或全部合在一起成為兩截腔或單截腔(例5 ②),這在西皮快板與流水板式中比較多見,《坐宮》一折戲在展開部分第三段中運用較多。

唱腔音樂的伴奏、過門的旋律,四度、五度、小六、小七音程的跳動比較多,再結合不同的節奏音型以表現人物的性格。由于京劇音樂是以旋律線的運動為主,它不像西方音樂那樣有和聲與織體的支撐。因此,伴奏與唱腔的曲調必須不間斷地以各種節奏形式向前運動。它根據速度的變化而變化,速度越慢,曲調節奏越復雜;速度越快,曲調節奏越簡單。楊四郎與鐵鏡公主在《坐宮》一折戲中,根據情緒的發展,板式的變化,曲調節奏是由繁至簡的。人物唱腔與伴奏的結合十分緊密,互相補充以構成全劇。

三、結語

《四郎探母》作為感人至深的傳說故事,其中所蘊含的親情與孝道是不言而喻的。京劇《四郎探母》,其合理的唱詞設計,方整的唱腔創作,靈活而嚴格的曲調伴奏,板式與節奏的變化,運用西皮聲腔規范的貫穿為一個整體,再加上畫龍點睛的念白,將兩個主要人物的形象、性格、情緒完整的刻畫出來,結構清晰,可見該劇創腔者對京劇音樂的精通。也使該劇在京劇傳統戲中作為西皮腔的一個典范劇目脫穎而出并傳承保留下來。我們對它的分析與研究,或許僅局限于一個方面,還很不完善。它在京劇音樂中所達到的藝術高度有待于人們進一步學習、研究、欣賞。■

[1] 劉吉典.京劇音樂概論.人民音樂出版社,1981,4.

[2] 蔣菁.中國戲曲音樂.人民音樂出版社,1995,5.

[3] 楊予野.京劇唱腔研究.春風文藝出版社、遼寧教育出版社,1990,6.

此論文受課題《山西省“非物質文化遺產”傳承在<中國民族音樂>課程中的實踐與探索》資助,課題承擔人:韓曉莉,審批部門:山西省教育廳。

陳楠(1982-),男,太原師范學院音樂系講師,主要研究方向:作曲與作曲技術理論。