長沙市交通發展模式選擇研究

李志強 李炳林

(1.長沙市城鄉規劃監察執法支隊,湖南 長沙 410000; 2.長沙市規劃勘測設計研究院,湖南 長沙 410000)

?

長沙市交通發展模式選擇研究

李志強1李炳林2

(1.長沙市城鄉規劃監察執法支隊,湖南 長沙 410000; 2.長沙市規劃勘測設計研究院,湖南 長沙 410000)

調查分析了長沙市的現狀,以長沙市城市總體規劃為研究基礎,利用TransCAD仿真軟件構建了長沙市“四階段法”交通需求模型,并基于不同的交通模式,對目標年長沙市交通狀況進行預測,通過指標測算,論述了長沙市選擇公共交通模式的必然性,提出了實現公共交通模式的行動建議。

交通發展模式,交通需求,公共交通,城市路網

交通模式是城市交通系統中不同交通出行方式的比例關系,反映了不同交通方式在交通系統中的功能與地位,更重要的是體現了交通需求和供給平衡下的本質特征。交通模式是表征城市交通發展整體水平的重要參數,也是判別城市交通運行整體狀況的關鍵性概念,對城市交通規劃、建設、運營和管理具有十分重要的指導意義。

改革開放以來,長沙城市人口穩步增長,社會經濟快速發展,長沙告別慢行交通模式,正面臨快速機動化的挑戰和抉擇。長沙市要向先進交通模式轉變,需要在規劃、政策、法律等軟實力和設施建設等硬實力方面雙管齊下,經過相當長一段時間的實踐才有可能實現。同時,先進交通模式的選擇將對長沙交通發展產生深遠影響。

1 交通模式的分類

伴隨著出行機動化和快速城市化的過程,世界大城市交通的發展形成了三大類型:小汽車模式、公交私車并重模式、公交模式[1]。

世界的所有大城市都形成了適應自身特點的交通模式,城市的交通模式受城市的社會經濟發展水平、空間布局、所處區位、交通設施發展水平和居民的出行習慣等因素影響,因此,交通模式有著顯著的地域趨同性。

北美城市人口密度低、用地布局比較分散,形成的典型交通模式是小汽車模式。這些城市具備弱中心、低密度的城市用地布局,建設了高標準高密度的城市道路網絡,但公共交通服務網絡相對滯后。小汽車發展到一定程度后,不能提供持續的道路資源供應,交通擁堵越來越嚴重。

歐洲許多城市的小汽車方式和公共交通方式占主導地位,形成了典型的小汽車和公共交通并重模式。這些城市具備強中心、有序拓展的城市用地布局,并建設了發達的城市道路網絡和公共交通服務網絡,向心交通主要由公共交通承擔。

亞洲城市多為人口規模巨大、密集的特大型城市,都面臨城市道路資源有限、人均資源稀缺的共同問題。亞洲城市已經成為世界上城市化發展速度最快、城市人口增長速度最快的地區,因公共交通占用的人均道路資源最少,城市的可持續發展必須以公共交通為主導。

表1 三種典型交通模式的交通方式構成比較表 %

從表1比較可看出,亞洲的公共交通模式以公共交通為主導,個體機動比重小于20%,公共交通出行的比重在50%以上;歐洲的小汽車和公共交通并重的模式顯現出了兩種機動化交通方式的均衡性,公共交通和個體機動方式均占比30%~40%;北美的小汽車模式機動化程度高,以個體機動為主導,其出行比重在50%以上,而公共交通出行的比重小于10%。

2 2015年長沙交通發展現狀

根據長沙市交通狀況2015年度報告,全市常住人口743.18萬人,比上年增長1.65%,近十年,長沙市常住人口約100萬人;市五區的常住人口330.84萬人。

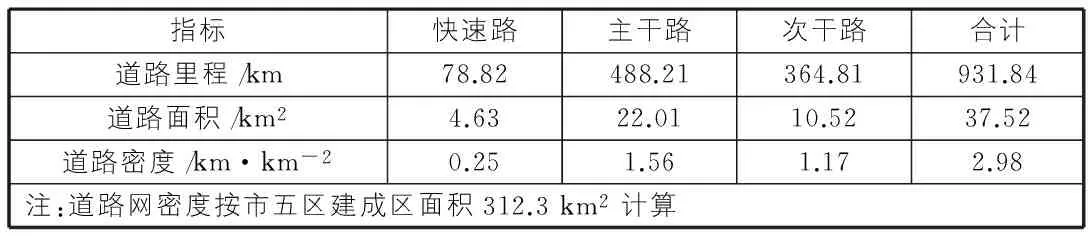

長沙市五區現狀城市干路里程931.84 km,面積37.15 km2,其中新建干路里程44.46 km。2015年長沙市五區干路相關指標見表2。

表2 2015年長沙市五區干路相關指標

市五區機動車保有量達106.88萬輛,比上年增加16.99萬輛,增長率為18.9%,近五年平均增長速度為14.7%。

長沙市家庭戶居民的人均日出行次數為2.42次/(人·d),近五年來增長不大;小汽車方式比例從11%上漲到22%,增加了11%;公共交通(含常規公交和地鐵)出行方式比例22.8%,五年來變化不大;電動車比例從15.7%降低到9.7%。數據表明,隨著經濟水平的提高,長沙的居民出行方式正在向私人小汽車轉變。

近年來,長沙市中心城區道路交通供需矛盾呈逐年增加的趨勢,2015年長沙二環內河東城區主要道路晚高峰平均車速為18.4 km/h,比上年的18.9 km/h略有下降,二環內河西城區主要道路晚高峰平均車速為25 km/h,低于上年的26.5 km/h。

長沙正處于快速城市化和機動化背景下的公共交通變革階段。這一階段最主要的兩個特征是機動化程度大大提高以及公共交通系統面臨轉變。隨著城市范圍的拓展,居民出行距離增加,城市交通方式結構中機動化比重大大提高,非機動交通方式的優勢將喪失,公共交通和個體機動化交通之間的競爭愈演愈烈。

3 交通模式選擇分析

影響城市交通模式的因素是多方面的,主要包括3個不同層面:宏觀層面的城市發展形態;中觀層面的城市的道路網絡,道路級配、道路斷面設計和道路路權;微觀層面的交叉點包括交通樞紐、交叉口等[2]。

根據國務院批準的《長沙市城市總體規劃(2003—2020年)》(2014年修訂版),2020年長沙中心城區城市建設用地629 km2,規劃人口629萬人。預測的目標年與總體規劃的規劃期限保持一致為2020年。在現狀調查的基礎上,對交通模型的參數進行標定,根據控規的規劃道路網絡劃定交通分區,采用經典的“四階段法”[3],通過交通生成、交通分布、方式劃分和交通分配,最終分配到每個道路路段的交通量,進而得出交通服務水平。

設定采用小汽車交通模式的公交出行分擔率為30%,公共交通模式的公交出行分擔率為30%,道路網絡、參數和交通需求預測完全保持一致。在小汽車交通模式下路網平均飽和度約為0.62,高峰小時平均運行車速約為24.3 km/h。而在公共交通模式下路網平均飽和度約為0.52,高峰小時平均運行車速約為29.3 km/h。公共交通模式下,城市路網水平顯著提高,路網平均飽和度降低15.7%,高峰小時平均運行車速提高20.5%。

由以上預測可知,盡管公共交通模式下公交出行分擔率僅增加5%,但對路網運行影響非常大。城市人口規模越大,交通運行狀態越差,公交分擔率越高,路網運行指標越好,長沙市規劃人口及道路設施決定了只有選擇公共交通發展模式,才能維持路網相對較高的運行狀態,滿足城市發展需求。

4 行動建議

結合國內外城市發展經驗教訓,以及長沙實際情況,長沙市未來交通模式應重視以下三個方面:

1)改變傳統的單純依靠增加交通供給來緩解交通問題的發展模式,梳理交通需求管理新理念,并構建完整的交通需求管理政策體系。

2)近期重點解決城市機動化交通存在的關鍵矛盾和問題,例如過江交通問題、快速路體系問題等。

3)長期堅持以發展公共交通為主導方式,構建以軌道為骨干、常規公交為主體的城市機動化出行系統。

5 結語

結合長沙市交通發展態勢,通過建立人口、土地利用、道路網絡規劃與交通需求的數據模型,對不同交通模式下道路網絡的平均飽和度的分析比較,長沙市只有長期堅持發展城市公共交通,才能引導長沙市可持續健康發展。

[1] 陸錫明.亞洲城市交通模式[M].上海:同濟大學出版社,2009.

[2] 李海峰,王 煒.基于神經網絡的交通方式選擇模型[J].公路交通科技,2007,24(7):132-136.

[3] 陸化普.交通規劃理論與方法[M].北京:清華大學出版社,2006.

On selection for traffic development models in Changsha City

Li Zhiqiang1Li Binglin2

(1.ChangshaUrbanandRuralPlanningandMonitoringEnforcementBrigade,Changsha410000,China;2.ChangshaPlanning&DesignSurveyResearchInstitute,Changsha410000,China)

Based on the overall planning for Changsha City, the paper analyzes and investigates the status in Changsha, adopts TransCAD simulation software to establish the “four-phase method” for the traffic demand model, forecasts the traffic status for Changsha in the target year, indicates the necessity for selecting the public traffic model with the index predication, and points out the suggestions for realizing the public traffic model.

traffic development model, traffic demand, public traffic, urban road network

1009-6825(2017)13-0015-02

2017-02-27

李志強(1983- ),男,碩士,工程師; 李炳林(1981- ),男,高級工程師,注冊規劃師

U491.123

A