淺析大數據技術對科普工作的推動作用

董全超++劉濤++李群++劉建成

DOI:10.16661/j.cnki.1674-098X.2017.11.168

摘 要:該文歸納了大數據的技術基礎和作用機理,從當前中國公民科學素質和科普現狀出發,闡明推進大數據科普工作的緊迫性;從提高科普效能、開展精準科普、建立科學評價機制3個方面論述了大數據在科普工作中產生的推動的機制和效果;最后分析開展科普工作必須轉變觀念,推進科普同互聯網深度融合。

關鍵詞:大數據 科普 公民科學素質互聯網

中圖分類號:G322 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)04(b)-0168-04

Analysis of Big Data Technology on Promotion of Science Popularization of China

Dong Quanchao1,2,Liu Tao3,Li Qun1,Liu Jiancheng4,

(1.Institute of Quantitative & Technical Economics,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing,100732,China;2.China Science and Technology Exchange Center,Beijing,100045,China;3.Gradual School,Chinese Academy of Social Science,Beijing,102488,China;4.Department of Science and Technology of Fujian Province,Fuzhou Fujian,350003,China)

Abstract:This paper has analyzed big data of technology based and role mechanism, from current China citizens science quality and science status starting, statedadvance big data science work of urgency; from improve science effectiveness, carried out precision science, established science evaluation mechanism three a aspects discusses has big data in science work in the produced of promoted of mechanism and effect; last analysis carried out science work must change concept, advance science with Internet depth fusion.

Key Words:Big data;Popular science;Civic scientific iiteracy;Internet

大數據技術是對社會和自然中大量的信息采集、存儲、分析各類系統的總稱。近年來,大數據技術成為社會熱點,對于社會經濟發展有著重大的影響作用。我國政府高度重視大數據技術的應用,將其作為國家戰略進行推動。據悉,《大數據產業發展規劃(2016——2020年)》即將發布。在這一系列技術上產生的大數據思維深刻地影響著社會的行為與思維方式,對于科技工作部門開展的各類相關的社會調查、統計、政策實施有著深刻的影響。

在我國政府大力支持下,科學技術普及工作有了長足進步。全國年度科普經費籌集額從2009年的871241萬元上升至2014年1 500 291萬元,科技館從1404個上升至1 820個,科普人員、科普出版物的數量也有了長足進步。但是第九次中國公民科學素質抽樣調查顯示,目前中國公民科學素質依然偏低,同時公民科學素質水平,兩性差別、城鄉差別、地區差別依舊明顯。相對于國家《全民科學素質行動計劃綱要(2006—2010—2020年)》所提出的“達到世界主要發達國家21世紀初的水平”還有一定的差距。運用大數據技術可以在有限的資源投入下,提升投入產出比,有效推進中國公民科學素質提升,助力中國實現完善的公民科學素質建設的組織實施、基礎設施、條件保障、監測評估等體系。

目前,雖然大數據技術在經濟社會發展方面的應用研究已經比較普遍,但如何借助大數據技術助力我國科普工作方面的研究還較少。董全超等分析了十三五時期我國科普工作面臨的新形勢,提出借助大數據技術開展科普工作的建議[1]。張璐就大數據時代如何進行信息化建設,更好地開展科普工作進行了探討[2]。徐錫蓮提出了用大數據針對青少年、農民和進城務工者開展科普工作的建議[3]。李大光研究了大數據時代對傳統的公眾理解科學提出的挑戰,并提出建議[4]。邢佳妮在對大數據時代下科學傳播中面臨的新問題進行細分的基礎上,從傳播主體的視角,有針對性地提出了解決的策略[5]。劉峰分析了大數據時代電視科普節目傳播的機遇與問題,探索了大數據技術的電視科普節目傳播方式[6]。此文將簡要介紹大數據技術的技術背景,分析我國科普工作存在的若干問題以及面臨的機遇和挑戰,最后提出利用大數據技術促進我國“十三五”時期科普工作的若干建議。

1 大數據的技術背景

隨著大數據在各個領域的巨大成功,大數據的理論研究不斷深入。不同專家對大數據的特征進行了歸納,例如三V理論、四V理論等,總體來說大數據有數據量巨大(一般為PB級數量),數據類型多樣(如文本圖片數量、聲音、視頻等),數據密度低、數據廣度大的特征。大數據產生的背景源于4個技術的主要進步。

一是計算設備的存儲能力迅速提升,單位數據的存儲成本逐年下降,例如目前服務器單位GB存儲價格已經下降至0.2美元左右。特別是以Google公司的Big Table和開源領域的Hadoop為代表的大數據存儲技術應用逐漸擴展,使得大規模多類別信息存儲成為可能。計算機讀寫和計算速度大幅度提升,為大數據得以實施提供了物理基礎。

二是互聯網同商業深度融合發展,特別是社交網絡和移動互聯網的興起,代表互聯網與社會生活更加緊密結合。在此基礎上產生了多種多樣的商業模式,這些模式中既有傳統產業通過網絡化營銷、網絡化客服等方式實現自身升級,也有如優步、滴滴打車等為代表的完全基于互聯網的模式創新。這類商業模式大多需要對客戶數據進行采集和深入挖掘才能夠在激烈的市場競爭中得以生存。

三是數據采集成本下降,以往人工填報的數據采集方式已經由大量的自動化采集設備完成,例如在生物統計領域大范圍設置自動化信息采集點偵測野生動物活動范圍,在氣象領域大范圍部署無人浮標監測洋流運動和海水溫度對海洋氣象進行監測等,大范圍部署自動化信息采集設備往往是大數據實施的前提性工作,也是投資最大、最為艱苦的工作。隨著智能手機普及率的提高,社會工作中大數據的采集成為了可能,智能手機是用戶個人信息的集中采集與發布的中心。

四是大數據對生產生活的推動力,根本上是源于對復雜數據的深入挖掘和分析,由于大數據具備數據量大且類型多樣的特征,這就離不開圖像識別、錄像跟蹤識別、音型識別等分析技術,并且識別技術與AI進步密不可分,如神經網絡、嶺回歸、決策樹等計算機科學中智能算法是各種數據的識別、判斷的基礎性技術,總體上來說,大數據的數據挖掘是計算機科學、統計學、數學、和工程技術協同進步的產物。

以上四個方面的技術進步促成了商業、科研、社會工作、政府決策領域大范圍采用大數據思維。

2 當前我國科普工作存在的問題

進入新世紀以來,我國科普工作取得了較大成績,公民科學素質有了較大幅度的提高。但是,面對人民群眾日益增長的科學技術需求,我國的科普工作仍存在以下問題和缺口。

2.1 科普資源投入出現了偏差

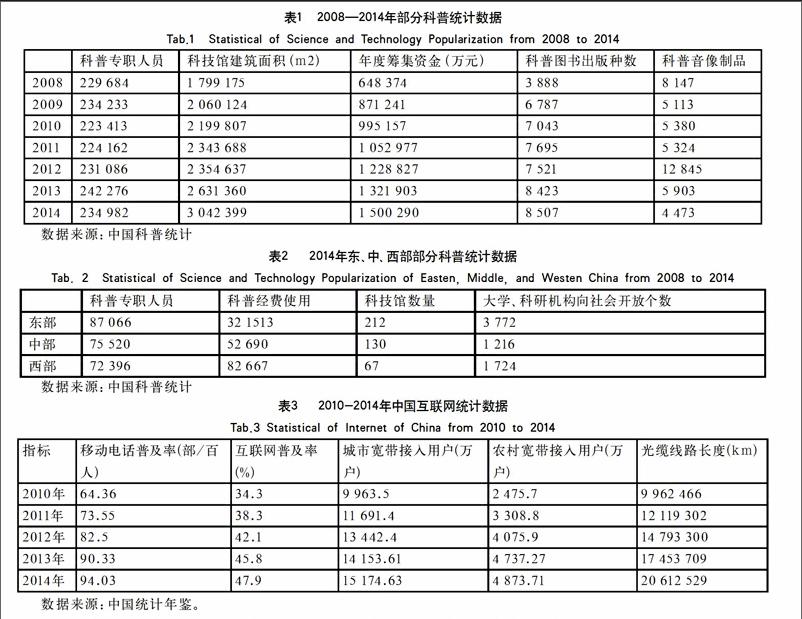

盡管科普專職人員、科技館建筑面積、年度籌集資金、科普圖書出版種數等幾個代表性指標的數量來逐年上升,但是上升速度并不平衡(見表1),在2008—2014年間分別上升了5%、46%、103%、116%左右。科普圖書投入上升速度最快,科普人員、科技館建設等流動性較差的指標上升不明顯,科普工作的主要進步體現在了科普內容的涌現上,但是另一項科普內容指標科普音像制品的數量逐年變化沒有規律。而科普音像制品是一般群眾,特別是二、三線城市最容易接受的科普方式之一。圖書出版發行整個行業也出現了衰退趨勢,由此可見,目前中國科普的傳播途徑和投入重點出現了偏差。

2.2 科普資源的區域性不平衡和城鄉差別不平衡影響著中國科普工作的效能

以2014年科普數據為例,科普人員投入、科普經費投入、科技場館分布、大學等科研機構開放活動次數幾個指標的區域差異較為明顯(見表1)。在科普人員等投入上,科普資源地區差異不明顯,但是和當地經濟社會發展水平結合較為緊密的科技館、大學、科研機構數量區域差異明顯,因此西部地區更加依賴便于傳播的圖書音像制品進行科普工作。同時筆者發現,盡管科普資源向西部地區政策性傾斜,但是西部地區的科普投入的產出產比低于東部、中部水平。尤其是科技活動周、科普專職人員等。

2.3 對科普項目、活動績效缺乏評估

目前,我國政府設立了科技活動周、科普日等大型科普活動,各省級政府也設有諸多科普活動,經費投入規模巨大,舉辦規模也很大,對豐富人民群眾精神文化生活、提高公民科學素質發揮了積極作用。但是,這些活動很少進行績效評估,不利于開展今后的活動。此外,國家有關部委、各省市設立了眾多科普計劃項目,少的省市幾百萬,多的省市上億元。如此多的項目,目前仍重立項,輕驗收,績效評估更加匱乏。

3 互聯網、大數據時代給科普工作帶來的機遇和挑戰

移動互聯網接入率、光纖總里程、互聯用戶人數等一系列指標顯示,中國互聯網基礎設施建設水平不斷提高,人民群眾享受到了更加便捷與經濟的互聯網接入服務。這為各行各業和政府各項事業建造、采集、分析、運用大數據資源提供了物理基礎。科普工作中區域不平衡、城鄉差別、科普受眾接受習慣等阻礙因素可以利用大數據發展帶來的機遇得以解決(見表3)。

隨著人民群眾手機擁有率、互聯網接入率逐年提升,電子購物、電子支付方式深入人心,人民群眾已經習慣當前的互聯網使用方式,在科普工作中運用大數據思維開展活動組織、系統建設是順應時代潮流的必備工作。在科普工作中,主要存在以下挑戰。

首先,落實運用大數據改善科普工作,必須扭轉傳統觀念。大數據運用到科普工作中,不僅僅需要采用新技術新方法,首先要從建立多渠道采集信息,對信息進行交叉、融合、歸納的思想意識。必須拋棄傳統的、孤立的采用、分析、使用信息的思維,以更加包容和開放的心態將社會上各類信息資源為我所用。

其次,充分挖掘現有科普資源,實現科普互聯網化。科普資源數字化是進行大數據化科普的重大課題。只有對現有科普資源進行數據化和網絡才能夠發揮大數據的效能。例如對科普展覽、科普音像制品實現數字化發行、傳播,打造符合現代文化消費習慣的短視頻、科普短文才能夠在信息高速擴張的互聯網媒體上進行有效傳播;運用VR、AR等虛擬現實技術手段建設數字化科技館等方式,在實現科普資源數字化的基礎上,充分采用大數據思維的信息采集手段,例如在科普視頻播放過程中,通過監控用戶對視頻的回放時間點、回放頻率來分析科普受眾感興趣的科普知識,進行針對性的加強,或者分析科普網站上不同區域的點擊率和點擊次序作為科普網站排版的調整依據,或者通過數字科技館對監控路線進行分析,來了解科普受眾移動路線,在不同展覽品前停留時間等數據。

4 大數據技術在科普中的作用

針對目前科普工作存在的主要問題,根據大數據的技術特性,文章認為大數據技術可以從提升科普工作投入產出比提高科普精確程度、加快科普效果評價等幾個方面提高科普工作水平。

4.1 運用大數據觀念提升科普工作效能

大數據是一種思維方式和觀念,并非一套信息系統或者一兩款手機應用。大數據思維的貫徹與實施是社會整體信息化水平的體現。大數據的作用體現在社會各方數據開放共享程度,科普工作一方面要以開放的心態向全社會打開數據接口,把目前已有的科普資源信息化、虛擬化向全社會共享;另一方面應當積極同社會掌握大量數據的企業和政府部門積極對接。

在實際操作中,充分運用大數據可以保證科普工作成本合理控制。例如在科技場館建設和選址、科技展覽的舉辦時間、宣傳方式等方面,積極對接交管部門的交通流量信息、民政部門的居民的職業、文化程度信息等,結合已有的公民科學素質調查結果進行相關性分析,將其作為選址依據,提高科技場館和科技展覽的受眾面。大數據不僅體現在當期數據的統計挖掘,運用大數據可以更好地對科普工作進行預期和預測。

4.2 運用大數據技術提高科普精確度

在對海量數據的監控下,大數據可以極大地提高預測精度和可信度。在實際工作中,大數據在在輿情監測、人員流動分析已經有了非常成熟的應用。以微博為例,通過大數據分析一般的輿情熱點會在2~3 d后達到傳播的最高峰,然后會持續一周左右的緩慢下降。通過運用這一規律,國內相關機構在打擊網絡謠言,進行輿論正能量引導上有了很好的效果。在進行科技活動組織上,通過大數據手段來提高政策和資源投入精確程度是目前社會工作運用大數據的主要方向之一。科普工作是社會性工作,作用對象是普通的自然人,因此科普受眾的性別、職業、收入水平、文化程度和居住地和科普的內容方式的匹配程度極大地影響了科普效果。

再例如針對社會輿論熱點分析和微博、微信等互聯網產品的大數據信息來分析相關信息敏感人群,及時采用受眾最容易接觸的渠道和受眾最容易接觸的方式進行精準科普,當然這也對科普音像制品的制作水平提出了要求。大數據科普另外一個顯著特征是通過數據的分析、挖掘,可以將原有的科技活動進行分解、剝離。將大型科技活動、科普著作單元化、微型化。使之更加利于科普的傳播。

4.3 運用大數據手段對科普工作效果進行評價

科普工作的實施效果評估是實現科普工作閉環管理的最重要的環節之一,針對科普展覽、科技活動周、科普出版發行、科普工作人員工作的各項工作效果進行有效評估及對試點科普資源進行優化調整的依據。目前社會工作效果反饋采用方式主要是各種形式的調查問卷,例如郵寄調查問卷、電話調查、上門訪談。在當前社會普遍缺乏互信和過度商業化的環境下,人民群眾對傳統的調查問卷方式經常帶有抵觸情緒或不認真對待。同時一些科普工作如科普出版物的發行,科普音像制品的傳播受眾面廣,在調查統計中,極易受到樣本偏差的影響。傳統的科普工作后評價方法成本巨大、周期漫長、操作復雜、準確度不高。

通過大數據手段和配套的系統建設可以有效地提升科普工作的評價方法。在以手機二維碼、無線網絡、室內室外位置感應技術等現代技術采集手段下對科普受眾的個人信息采集邊際成本將會下降到幾乎為零。通過在科技館、科技活動周和科技展覽設置二維碼掃描,引導用戶直接進行有獎答題,變事后反饋為事中反饋,便于科技工作及時調整科普內容和科技展廳開放關閉時間。

6 結語

大數據為科普現代化提供了便利手段,作為新興技術手段,大數據為科普工作提供了多種渠道,目前大數據的應用需要全新的思想觀念和具備創造力的思維。加快相關科普資源建設、制度設計、方法研究,通過大數據將現有科普資源快速、精準地送達到科普受眾手中,將為提高國家科普服務能力,提升我國公民科學素質,建設創新型國家提供堅實保障。

參考文獻

[1] 董全超,李群,王賓.大數據技術提升科普工作的思考[J].中國科技資源導刊,2016,48(2):93-98.

[2] 張璐.大數據時代科普信息化建設的思考[J].科技展望,2015(18):1.

[3] 徐錫蓮.利用大數據開展科普工作的設想[J].科技資訊,2015,13(8):226-226.

[4] 李大光.大數據時代的公眾理解科學[J].科普研究,2015,10(2):5-11.

[6] 邢佳妮.大數據時代下科學傳播中存在的問題及對策研究[J].理論觀察,2014(6):61-62.

[7] 劉峰.大數據時代電視科普節目的傳播策略探析[J].科普研究,2013,8(5):53-57.