從認知語言學角度分析《新編日語(修訂本)》中格助詞「を」的語法解析

賈睿琪

從認知語言學角度分析《新編日語(修訂本)》中格助詞「を」的語法解析

賈睿琪

認知語言學,是基于人的認知能力對語言現象進行的動態研究。本研究以格助詞「を」為例,從認知語言學角度分析原型理論、意義擴張等在日語教科書語法解析中的體現,并針對中國學習者的日語習得特點對教科書中存在的問題進行探討,從而將認知語言學理論與日語教學實踐相結合,給日語學習者以啟發。

認知語言學 日語格助詞「を」 日語教授法

一、前言

“形式規則”、“句意功能”、“使用規則”被稱為語法三要素,這三要素緊密聯系,相互作用,形成語法(木田,2010)[1]。在以往的以語法為中心的語言學研究中,更多著眼于語法的形式與結構要素,一般采取從音韻到形態、句法,再到語義、運用,這樣自下而上的模式進行分析。而對于語法背后所隱含的語言主體(學習者)的認知能力、運用能力以及對語法知識本質的探究尚存在較大研究空間。認知語言學的研究,正是基于人的認知能力對語言現象進行的動態研究(山梨,1999)[2]。

本研究從認知語言學角度,以《新編日語(修訂本)》[3][4]為例,對教科書中的格助詞「を」的語法解析進行分析,探討目前國內日語語法教學過程中存在的問題,期待能夠將認知語言學理論與日語教育實踐相結合,并給予中國日語學習者以啟發。

二、認知語言學與格助詞「を」的習得相關研究

日語格助詞具有明顯的拓撲結構功能,使用圖像、圖示方法可以有效地對格助詞進行統一說明(岡,2007)[5]。森山(2008)[6]等人從認知語言學的角度對格助詞進行了體系化分析。

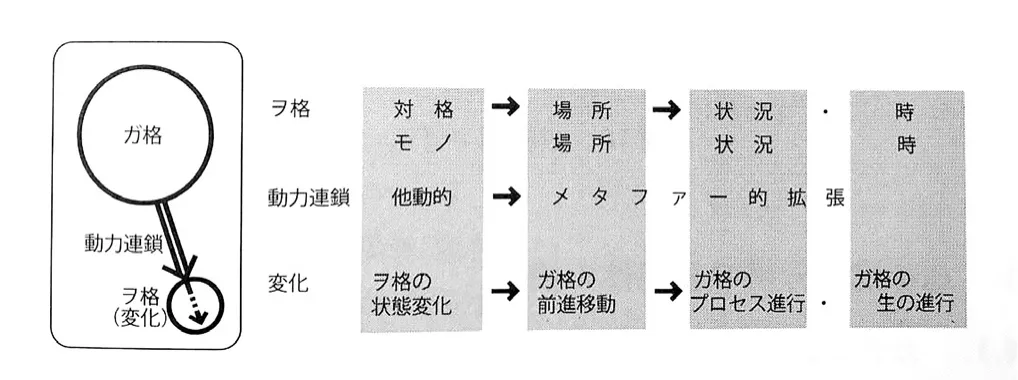

森山(2008)將格助詞「を」的意義分為“對格(對格、使役對格)”,“場所(起點、路徑)”,“時間”“狀態”。以“對格”用法為原型,通過隱喻手法,將其擴展為“場所”,進一步將“場所”用法擴展為“狀態”、“時間”等(圖1)。并通過實證方法,得出了中國學習者對于格助詞「を」的認知范疇的劃分結果,即“對格”、“路徑、狀態”、“起點”、“時間”。從習得順序來看,通過對KY語料庫的調查發現,格助詞「を」的用法習得首先是“對格”,中級之后出現“場所”用法,而“狀態、時間”的用法極少出現。這與認知原型理論是相一致的。

圖1 格助詞「を」的意義擴張過程(森山,2008)

本研究將以森山對格助詞「を」的認知意義分類為理論依據,分析日語教科書《新編日語(修訂本)》中格助詞「を」的語法解析。

三、 《新編日語(修訂本)》中對格助詞「を」的用法解析

《新編日語(修訂本)》是國內高等院校日語專業基礎階段系列教材,在高校中廣泛使用。這套教材分為四冊,分別在大一大二上下學期使用。本套教材中的語法部分結合每課課文重點語句進行說明。我們按照教材中語法教授順序,抽出其中與「を」相關的語法,主要包括:“格助詞「を」與自他動詞、格助詞「を」與移動性自動詞、格助詞「を」與使役表現及格助詞「を」的固定搭配”四項內容,并結合認知語言學原型理論,對教材中的編排和解析進行分析。

(一)格助詞「を」與自他動詞

一般而言,格助詞「を」的導入離不開賓語及自他動詞。在第一冊第六課中,「李さんは毎朝、七時半ごろ學生の食堂で朝ご飯を食べます。」首次出現「を」的用法。

“「を」是格助詞,表示賓語。賓語是表示動作所涉及的對象和內容的句子成分。日語動詞有自動詞和他動詞兩種,自動詞作謂語時不要求賓語,如「起きる」「寢る」等。而他動詞作謂語時則要求賓語,如「食べる」「洗う」等。”

「わたしは十一時ごろ寢ます(我十一點左右睡覺)。」

「わたしは服を洗います(我洗衣服)。」

漢語中并不存在“格助詞”的概念,對于中國學生而言,在剛開始接觸到「を」的階段,是否使用格助詞「を」,主要取決于對動詞自他性的判斷,教師也往往強調在單詞背誦記憶過程中要區分自動詞和他動詞。但是,對于動詞自他性的判斷除了靠背誦記憶之外,對詞義的認知分析也是十分重要的,特別是對動詞他動性強弱的理解及動作施加過程的圖像化解釋,可以有效幫助學習者辨別自他動詞。而在教材和實際教授過程中,對自他動詞概念的解讀有待進一步深入和具體。

(二)格助詞「を」與移動性自動詞

格助詞「を」后續移動性自動詞的用法緊接著出現在第一冊第九課中:「ある人は公園の中を散歩しながら、お花見をしています。」

“格助詞「を」后續帶有移動性的自動詞時,表示離開、經過、移動的場所”。

「わたしは毎朝七時に家を出ます(我每天七點離開家)。」

「飛行機が空を飛んでいます(飛機在天空中飛)。」

這一重要語法的出現,使學習者對于格助詞「を」的意義認知有了“對象”和“移動場所”之分,而不是僅局限于動詞的詞性上。但是,這里對于“移動性自動詞”及“移動場所”的界定并不明確。除了「散歩する」、「出る」、「飛ぶ」這類明確表示移動動作的動詞以外,其他例如「卒業する」、「休む」等動詞也隱含有表示“離開、脫離組織(起點)”的意義,「大學を卒業する」、「會社を休む」類似這樣抽象表達“移動”之意的用法,在實際使用中往往會產生格助詞誤用。其次,表示“經過、移動的場所”的名詞,也不僅僅是指具體的空間名詞如「家」、「空」,從廣泛意義上來講,從某種狀態中離開、經過,也可以認為是動作移動的“場所”,如「雨の中を走る」、「拍手の中を退場する」等。另外,根據森山(2008)對表示“路徑”的「を」的意義擴展,表示“時間經過”的「を」的用法也屬于抽象意義上的“路徑”。這些基本語法的擴展意義很容易使學習者在實際運用中產生困惑和誤用。

另外,同樣表示移動動作場所的「から」、「へ」、「に」等格助詞在使用中與「を」的區別及替換也并未在教材中體現,這些容易產生誤用的格助詞需要教師在語法教授過程中依據學習者認知能力進行重點講解。

(三)格助詞「を」與使役表現

第二冊第十二課中出現了動詞使役態解說:“使役句表示主語讓(叫)別人做某事”,“謂語是他動詞的使役句,使役者用「は」表示,被使役者用「に」表示;謂語是自動詞的使役句,使役者用「は」表示,被使役者用「を」表示”。

「子供にお別れのあいさつをさせました。」

「先生は學生たちを走らせました。」

格助詞「を」在使役表現中顯示出明顯的動作的他動性,即對賓語對象的動作施加。由此也加深了學習者對于格助詞「を」的原型意義“對象”用法的理解。

(四)格助詞「を」的固定搭配

除上述三部分對格助詞「を」的用法說明之外,「を」的其余相關語法解析均以固定搭配或慣用語方式表現,如:

「…をもって」(第三冊第一課) 「…をもとにして」(第三冊第八課)

「手を打つ」(第四冊第八課) 「を余儀なくされる」 (第四冊第十課)

“根據動詞以及與動詞有一定意義關系的名詞的不同,來決定助詞的使用——基于這一日語語法特征的動詞和格助詞固定搭配使用的指導方法的引入是必要的。格助詞習得過程中產生的誤用,正是強調引入這一指導方法的確切依據”[7]。這種“格助詞+動詞”的結合價文法的使用在這套教材中得到了明確體現,通過課文中出現的語法固定搭配來解釋說明格助詞的用法,能夠有效避免誤用,提高語法的習得效果。

但是這種方式也仍存在一定問題,盡管這些固定搭配或慣用句大都是基于格助詞「を」的原型用法,即“表示賓語對象”,但在固定搭配中卻忽略了對原型意義的解析,學習者僅僅從形式上正確掌握了語法的運用,而并不能形成對格助詞「を」的體系化認知,不利于從根本上把握格助詞的意義和用法。

四、結語

從整體來看,《新編日語(修訂本)》系列教科書中對格助詞「を」的意義及用法解析基本全面,語言簡練,由“對格”用法出發逐漸擴展其他意義用法的導入順序也符合學習者的認知規律,對初級學習者而言易于理解。而且采用固定搭配的教授法,有效降低語法誤用率,提高實際運用效果。但作為日語專業教科書,仍需要對基本概念進行焦點化的深入說明,如對格助詞、自他動詞概念的明確。

從認知語言學角度來看,教科書中采取的傳統教授法,將一個個抽象的語法概念從課文中摘出,結合例句進行說明,雖然語法的解釋隨著學習階段的深入進行了拓展,但語法點較分散,這種自下而上重視規則的教授法并沒有給學習者留下完整的體系化的印象。認知語言學強調結合學習者個人的認知能力和運用能力探究語法的本質,因此應充分結合中國日語學習者的認知特點,從最根本的原型意義出發,不斷擴展深化語法的意義和用法,并結合圖示、圖像化手法進行系統分析,這樣不僅使學習者在形式構造上掌握語法點,而且能從根源上把握語法的意義和用法。這種跨越了重視規則的教授法在日語教育實踐上才更具有科學性和系統性。

[1]木田真理.文法を教える,國際交流基金日本語教授法シリーズ4[J].ひつじ書房,2010.

[2]山梨正明.認知言語學からみた日本語教育,日本語を研究する,第11回[J].1999.

[3]周平,陳小芬.新編日語(修訂本)1-2[M].上海:上海外語教育出版社,2009.

[4]周平,陳小芬.現編日語(修訂本)3-4[M].上海:上海外語教育出版社,2011.

[5]岡智之.日本語教育への認知言語學の応用―多義語、特に格助詞を中心に[J].東京學蕓大學紀要,総合教育科學系,2007(58):467~481.

[6]森山新.格助詞ヲの意味構造と習得との関係,認知言語學から見た日本語格助詞の意味構造と習得[J].ひつじ書房,2008:75~108.

[7]程遠巍.第二言語としての日本語の習得に関する考察―格助詞の誤用を中心に[J].人間文化學研究集録,1999:41~52.

(作者單位:南京工業大學外國語言文學學院)

賈睿琪(1991-),女,漢族,碩士,南京工業大學外國語言文學學院,研究方向:日語語言學。