地方院校師生教學交往現狀及對策研究

王 莉 張天傲

校園專區

地方院校師生教學交往現狀及對策研究

王 莉 張天傲

教學交往是學習性投入的維度之一,通過這一維度對地方院校師生教學交往現狀進行調查,調查顯示存在的問題有:師生教學交往頻率低,交往深度不夠;交往范圍有限;教師反饋學生學習表現情況不及時;教師對學生的主動引導不夠。對此,提出相應的建議,包括:轉變教學觀念,構建民主平等的教學交往文化;構建融洽和諧的師生關系;為學生創建安全自由的教學心理環境;加強師生間的溝通,進行有效對話。

師生 教學

一、研究問題的提出

雅斯貝爾斯認為大學有四項任務:“第一是研究、教學和專業課程;第二是教育與培養;第三是生命的精神交往;第四是學術。”雅斯貝爾斯把交往提升為大學的任務,而且認為四項任務是一個整體,其他三項任務的完成都與交往有關。在大學教學過程中,交往是一個有目的的活動,它是師生之間或學生之間為了溝通、協調、達成共識、聯合力量達成某一目的而進行的”。因此,通過師生教學交往,在經驗共享中創生知識和教學意義,促進師生共同進步,是目前大學教學所追求的目標。

為了了解地方本科院校師生教學交往的情況,從學習性投入這一角度切入,并將其為五個維度,即學業挑戰度、主動合作學習的水平、校園環境支持度、教育經驗的豐富程度和師生交往,本課題組主要考察師生交往這一維度,希冀通過對這一維度的分析,了解地方院校師生教學交往的現狀,從而獲知師生教學交往情況對學生學習性投入的影響。

二、調研對象說明

本次調查以河西學院在校大學生為例,河西學院是由專科層次的師范院校升格成地方綜合性本科院校的,隨著學校層次的升格,學校的辦學規模也在日益擴大,但學生在師生交往中出現的一些問題也不容忽視。對于調研樣本的抽取,主要抽取10個學院,其中文科類學院和理科類學院各5個,共隨機抽取 520名學生進行問卷調查,回收有效問卷495份,有效率95.2%。統計結果主要運用SPSS13.0分析軟件對問卷調查所獲得的相關數據進行統計和分析,從而了解河西學院在校師生教學交往情況。

三、師生教學交往存在的問題分析

(一)師生教學交往頻率過低,交往深度過淺

交往都是由交往頻率和交往深度構成的,在交往中,兩者呈對立統一的關系,即交往頻率的增加會使人際關系深化,但交往頻率不決定交往的內容和性質,對人際關系影響起決定作用的還在于交往深度。在調查中,對于“學生在課外和任課老師討論課堂和閱讀中的問題”的數據統計顯示,有34.50%的學生愿意在課外和任課教師討論課堂和閱讀中的問題,但是有23.80%學生不愿意,甚至有3%的學生完全不愿意在課外和任課教師討論課堂與閱讀中的問題。說明,大部分學生還是愿意與任課教師一起就課程學習中的問題與疑惑和教師進行交流或討論,對學習抱有積極的態度,師生教學交往情況良好。但有一點不能忽視的是,四分之一的學生在教學中與教師還處于零交往狀態,師生教學交往頻次談不上,更遑論交往深度。

(二)師生教學交往范圍有限

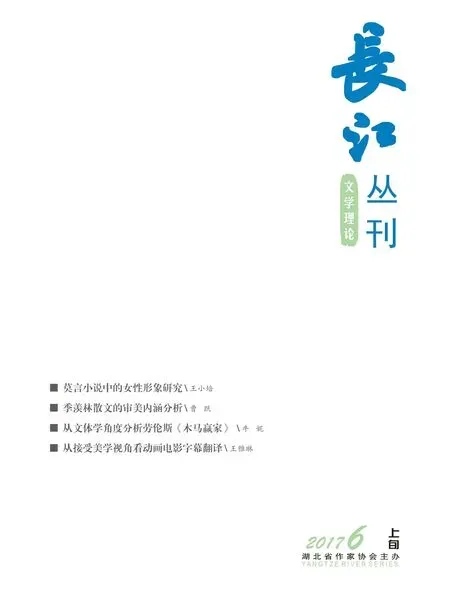

交往范圍的大小與交往的頻次也有關系,范圍越大,意即交往頻次增多的可能性越大。調查中對于“學生與任課老師一起參與課程外的工作”的數據統計見圖1。

圖1 與任課老師一起參與課外工作情況分析圖

從圖1中可以看出,只有7.40%的學生經常與任課教師一起參與課外工作,33.40%的學生只是“有時”參與,而59.0%的學生是“幾乎不”和“從未”參與過。通過訪談得知,目前河西學院學生與任課教師一起參與的工作內容大致包括:參與教師的科研項目、學生的有關校級、省級以及國家級大學生創新創業項目、課外的與專業課程學習相關的調查研究、課外社會實踐等,師生教學交往較集中的內容就是教師承擔學生申報的校級、省級以及國家級大學生創新創業項目和課外社會實踐的指導教師,極個別學生能夠參與一些教師的科研項目,大部分學生對這些可參與內容并沒有表現出預期的參與熱情,致使師生教學交往的范圍非常有限,對于大學教育目標相去甚遠。

(三)教師反饋學生學習表現情況不及時影響師生教學交往

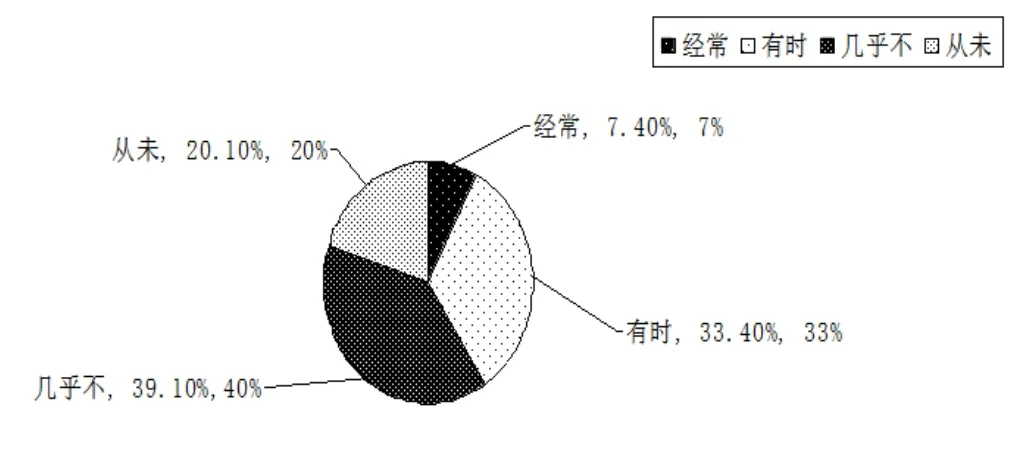

在課堂教學中,教師對學生的學習表現或結果反饋得越及時,學生學習成果的正確度就越高;反饋信息在師生之間的轉換頻率越高,教學的成效也就越大。在調查中,對于問題“學生學習表現及時得到教師反饋”的數據統計見圖2。

圖2 學生學習表現及時得到教師反饋情況統計圖

圖2 的數據顯示,10.40%的學生認為,教師對其學習表現的結果能夠經常及時反饋,53.0%的學生認為教師“有時”,也就是教師認為只有必須的情況下才能夠反饋學生的學習表現或結果,36.6%的學生則認為教師“幾乎不”或“從未”反饋過他們的學習表現,這在很大程度上影響了師生間的教學交往。當今的人類社會正處于一個傳統權威日益式微的時代,尤其是上世紀90年代以來,信息網絡已經在教育領域展開了靜悄悄的革命,信息技術的使用已經深入到課堂教學的方方面面,教師可以通過課堂教學進行反饋,也可以利用網絡技術平臺進行反饋,形式不拘一格。這在一定程度上將會提升師生教學交往的頻次乃至交往深度。

(四)教師對學生的主動引導不夠影響師生教學交往

教學過程是師生之間的一種平等交往和相互理解的意義活動,教師要主動引導學生,與其進行交往。調查結果表明,22.8%的學生從來不跟班主任和任課教師討論職業計劃以此來規劃自己的學習方向和人生道路,33.0%學生幾乎不跟任課教師討論人生觀、世界觀、價值觀等問題。在與學生的訪談中,很多學生表示,很大程度上是因為教師沒有引導學生共同探討一些問題、缺乏對學生的職業生涯規劃的指導等,進而影響了師生的教學交往。

四、對策

(一)轉變教學觀念,構建民主平等的教學交往文化

教學觀念的改變是教學改革的先導,在教學交往中,師生之間要互相尊重、信任,彼此敞開自己的精神世界。教師不再是知識的權威,教師要引導學生,與學生平等交往。學生能夠從被動的世界中解放出來,主體性得到發揮,獨立人格也得以培養。因此,教師必須轉變舊有的教學觀念,構建民主平等的教學交往文化。

(二)構建融洽和諧的師生關系

“交往就是共在的主體之間的相互作用、相互接觸、相互交流、相互理解。”交往的主體之間是民主與平等的精神,因此,須構建立融洽和諧的師生關系。“現代教學論對師生關系的考察已經從單一走向復合,從膚淺走向深入,更多的是將教與學作為一種統一的認識活動,而教師和學生在這一過程中既具有相對獨立性又是密切聯系的。”這種新型的師生關系是以學生為本,教師用自己人格魅力去教導與指引學生,尊重與熱愛學生,讓學生居于學習過程的中心,引領學生獲得專業上的發展。在與學生交往中,教師對于學生在學習中的疑問與困惑給予幫助與解答,對于學生的學習表現和學習結果能夠及時地予以反饋,讓學生能夠清晰地獲知自己的學習情況,及時調整自己的學習進度和計劃。大學師生在教學中建立融洽和諧的師生關系有助于推進師生教學交往的頻次與深度。

(三)為學生創建安全自由的教學心理環境

教學環境有教學物理環境和教學心理環境之分。教學物理環境的創設除了靠教師之外,更多是由學校提供學生進行學習活動所依憑的一切空間及其空間的設施。而教學心理環境則完全由教師創設。安全自由的教學心理環境,能夠使學生沒有心理緊張感和壓迫感,能夠使學生感覺到安全和自由,進而全身心投入到學習中去。因此,教師在教學中,首先要允許學生出錯,善待出錯的學生。其次,教師要重視與尊重學生提出的新異觀點。“在信息社會中,相對知識擁有者而言的知識外在化和相對知識消費者而言的知識商品化,導致知識的地位的改變。”所以,在教學中,對于學生所提出的新異觀點不要輕易否定,應給予積極的支持與鼓勵。

(四)加強師生間的溝通,進行有效對話

師生對話是雙方之間蘊含著教育性的互相傾聽與言說,也即雙方的“敞開”和“接納”。通過對話,師生之間可以互通信息、增進了解、交流感情,實現精神上的相通與相融。因此,在對話中,教師和學生不再是傳統的主客體關系,而是一種精神性交往關系,體現了對師生雙方主體性的承認與尊重,意即體現了教學的主體間性。如哈貝馬斯所說:“純粹的主體間性是由我和你(我們和你們)、我和他(我們和他們)之間的對稱關系決定的。對話角色的無限可互換性,要求這些角色操演時在任何一方都不可能擁有特權,只有在言說與辯論、開啟與遮蔽的分布中有一種完全的對稱時,純粹的主體間性才會存在。”在有效對話中,師生之間是我——你關系,這種關系是基于平等和尊重基礎之上的。唯有如此,學生才能感受到來自教師對他的接納、認可與尊重,在學習中其投入性程度才會更高。

(作者單位:河西學院教師教育學院)

本文系2015年度教育部人文社會科學研究青年基金項目“甘肅省全科型小學教師職前培養模式研究(項目編號:15XJC880012)”;2015年國家級創業創新訓練計劃項目“基于學生學習性投入視角的地方本科院校教育質量研究——以河西學院為例(項目編號:201510740002)”的階段性成果。

王莉(1975-),女,漢族,甘肅山丹人,碩士,河西學院教師教育學院副教授,研究方向:教師教育、基礎教育教學改革;張天傲(1993-),女,漢族,甘肅山丹人,學生,河西學院教師教育學院,研究方向:小學教育。