加快建設(shè)高質(zhì)量創(chuàng)新型特色小鎮(zhèn)

□程宣梅

加快建設(shè)高質(zhì)量創(chuàng)新型特色小鎮(zhèn)

□程宣梅

高質(zhì)量建設(shè)特色小鎮(zhèn),關(guān)鍵是堅(jiān)持質(zhì)量優(yōu)先、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、人才為本,建設(shè)一批高質(zhì)量創(chuàng)新型特色小鎮(zhèn),吸引創(chuàng)業(yè)人才、風(fēng)險(xiǎn)資本、產(chǎn)業(yè)技術(shù)集聚融合,使創(chuàng)新型“特色小鎮(zhèn)”真正成為浙江經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新極

當(dāng)前,浙江掀起了特色小鎮(zhèn)建設(shè)熱潮,夢想小鎮(zhèn)、云棲小鎮(zhèn)等一大批特色小鎮(zhèn)蓬勃興起,引發(fā)了社會(huì)各界廣泛關(guān)注。但也有部分特色小鎮(zhèn)建設(shè)質(zhì)量不高,特別是創(chuàng)新元素不多、吸引人才不多、科技含量不高、發(fā)展質(zhì)量不高。高質(zhì)量建設(shè)特色小鎮(zhèn),關(guān)鍵是堅(jiān)持質(zhì)量優(yōu)先、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、人才為本,建設(shè)一批高質(zhì)量創(chuàng)新型特色小鎮(zhèn),吸引創(chuàng)業(yè)人才、風(fēng)險(xiǎn)資本、產(chǎn)業(yè)技術(shù)集聚融合,使創(chuàng)新型“特色小鎮(zhèn)”真正成為浙江經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新極。

高質(zhì)量創(chuàng)新型特色小鎮(zhèn)的建設(shè)導(dǎo)向

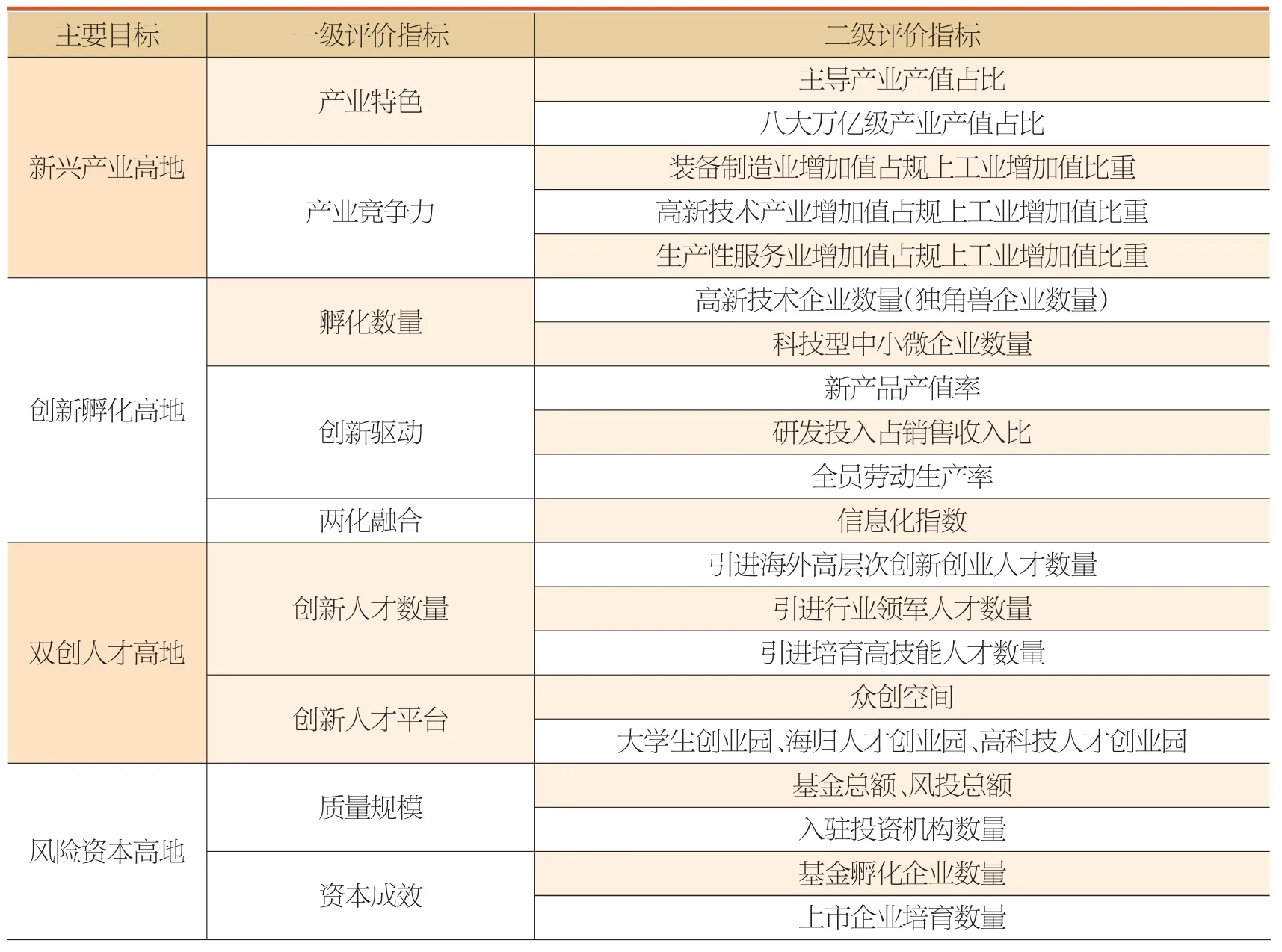

高質(zhì)量創(chuàng)新型特色小鎮(zhèn),是浙江省創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要舉措,是加速全球創(chuàng)新資源配置、高端產(chǎn)業(yè)集聚、經(jīng)濟(jì)快速轉(zhuǎn)型的重要載體。在未來3-5年內(nèi),在全省100個(gè)特色小鎮(zhèn)中,遴選出20-30個(gè)特色小鎮(zhèn),建成高質(zhì)量創(chuàng)新型特色小鎮(zhèn),成為引領(lǐng)全省特色小鎮(zhèn)發(fā)展的標(biāo)桿。高質(zhì)量創(chuàng)新型特色小鎮(zhèn)的目標(biāo)是,建成具備全球創(chuàng)新資源配置能力的重要?jiǎng)?chuàng)新樞紐,使特色小鎮(zhèn)以優(yōu)良的自然生態(tài)環(huán)境、包容的創(chuàng)新文化氛圍,動(dòng)態(tài)集聚全世界最優(yōu)秀的人才、最頂尖的智慧、最具創(chuàng)意的“點(diǎn)子”,不斷提升創(chuàng)新集聚能力,并與多層次資本市場及優(yōu)勢國際產(chǎn)業(yè)相聯(lián)結(jié),培育“頂級掠食者”創(chuàng)新型企業(yè)和一批科技型中小微企業(yè)“隱形冠軍”。

導(dǎo)向一:打造產(chǎn)業(yè)高地,每個(gè)小鎮(zhèn)重點(diǎn)瞄準(zhǔn)2-3個(gè)產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈融合和產(chǎn)業(yè)生態(tài)化。創(chuàng)新型特色小鎮(zhèn)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)要突出“特”“專”“高”,力求特色化、專業(yè)化、高端化。與傳統(tǒng)的開發(fā)區(qū)、集聚區(qū)、工業(yè)區(qū)、旅游度假區(qū)等有所不同,小鎮(zhèn)增長的能力取決于能否形成一種繁榮的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),以及這一產(chǎn)業(yè)是否將會(huì)派生出的新的產(chǎn)業(yè)。創(chuàng)新型特色小鎮(zhèn)要瞄準(zhǔn)國際產(chǎn)業(yè)變革重點(diǎn)領(lǐng)域,緊扣信息、環(huán)保、健康、旅游、時(shí)尚、金融、高端裝備、文化八大萬億級產(chǎn)業(yè),找準(zhǔn)、凸顯、放大產(chǎn)業(yè)特色,重點(diǎn)發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和高端裝備制造業(yè),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和空間布局結(jié)構(gòu),科學(xué)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)特色和產(chǎn)業(yè)競爭力評價(jià)指標(biāo),加快建設(shè)集聚新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的產(chǎn)業(yè)高地。

導(dǎo)向二:打造創(chuàng)新高地,每個(gè)小鎮(zhèn)吸引1000家創(chuàng)新型企業(yè),產(chǎn)生一批“頂級掠食者”創(chuàng)新企業(yè)和一批“行業(yè)隱形冠軍”。創(chuàng)新型特色小鎮(zhèn)應(yīng)集聚國際、國內(nèi)高端創(chuàng)新資源,構(gòu)建有利于創(chuàng)新成果高效孵化的體制機(jī)制,依托虛實(shí)結(jié)合的眾創(chuàng)孵化平臺,鼓勵(lì)新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式的探索和應(yīng)用,加快制造數(shù)字化、設(shè)備網(wǎng)絡(luò)化、生產(chǎn)智能化發(fā)展,重點(diǎn)培養(yǎng)產(chǎn)生極具創(chuàng)新力和競爭力的行業(yè)龍頭,孵化一批成長性高、創(chuàng)新能力強(qiáng)的科技型中小企業(yè)“隱形冠軍”。特別是每個(gè)特色小鎮(zhèn)要堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),求專求精,錯(cuò)位發(fā)展,差異競爭,能夠走在細(xì)分行業(yè)的尖端,在全國乃至全球細(xì)分領(lǐng)域競爭力超前。

導(dǎo)向三:打造人才高地,每個(gè)小鎮(zhèn)吸引3000名高端創(chuàng)新人才,柔性引進(jìn)全球創(chuàng)新人才。創(chuàng)新型特色小鎮(zhèn)要建立市場化的引才機(jī)制、開展社會(huì)化的多元人才評價(jià)方式、強(qiáng)化市場為主導(dǎo)的人才激勵(lì)機(jī)制、運(yùn)用市場機(jī)制共建平臺、優(yōu)化便利化的人才管理服務(wù),構(gòu)建一批全要素、開放式的新型創(chuàng)業(yè)服務(wù)載體,對應(yīng)設(shè)定海外高層次人才、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)相關(guān)頂尖人才、高技能人才評價(jià)指標(biāo),將創(chuàng)新型特色小鎮(zhèn)建設(shè)為高層次人才發(fā)展平臺。

導(dǎo)向四:打造資本高地,每個(gè)小鎮(zhèn)集聚100億元?jiǎng)?chuàng)投資本,提供“保姆式+接力式”金融服務(wù)。依托特色小鎮(zhèn)優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和鮮明的產(chǎn)業(yè)特色,將其打造成為具有強(qiáng)大的資本吸納能力、人才集聚能力、創(chuàng)新轉(zhuǎn)化能力、服務(wù)輻射能力的股權(quán)投資、私募金融、科技金融集聚區(qū),并通過構(gòu)建車庫咖啡、創(chuàng)新工場、創(chuàng)客空間等新型孵化器、加速器,重點(diǎn)培育各類互聯(lián)網(wǎng)金融、天使投資和創(chuàng)業(yè)投資、數(shù)量化和程序化金融等新興金融業(yè)態(tài),促進(jìn)特色小鎮(zhèn)的創(chuàng)新發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。

表1 創(chuàng)新型特色小鎮(zhèn)建設(shè)評價(jià)指標(biāo)

高質(zhì)量創(chuàng)新型特色小鎮(zhèn)建設(shè)的推進(jìn)路徑

(一)打造新興產(chǎn)業(yè)高地的路徑

聚特做強(qiáng)八大萬億級產(chǎn)業(yè)。一是打造“一鎮(zhèn)一特”、全產(chǎn)業(yè)鏈集聚、全要素整合的產(chǎn)業(yè)高地。緊扣信息、環(huán)保、健康、旅游、時(shí)尚、金融、高端裝備、文化產(chǎn)業(yè)等八大萬億級產(chǎn)業(yè)和茶葉、絲綢、黃酒、中藥、木雕、根雕、石刻、文房、青瓷、寶劍等歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè),每個(gè)創(chuàng)新型特色小鎮(zhèn)找準(zhǔn)、凸顯、放大產(chǎn)業(yè)特色,建設(shè)以特色產(chǎn)業(yè)聚合的“眾創(chuàng)工場”。二是打造產(chǎn)業(yè)引擎,產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。鼓勵(lì)領(lǐng)軍企業(yè)和行業(yè)龍頭在特色小鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)化眾創(chuàng)平臺,引導(dǎo)和支持有條件的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)將內(nèi)部資源平臺化。建立基于產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)大中小微企業(yè)的共生發(fā)展。

構(gòu)筑開放協(xié)作的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。將產(chǎn)業(yè)融合、項(xiàng)目組合、資源整合作為特色小鎮(zhèn)的重中之重,注重戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的集群培育和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的融合發(fā)展,推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+高端制造”“旅游+生態(tài)經(jīng)濟(jì)”“文化+創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)”等融合發(fā)展。一是構(gòu)筑“開放、共享、協(xié)作”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng),提供行業(yè)社交網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺及產(chǎn)業(yè)鏈資源支持,形成自組織、自滋養(yǎng)、自成長、自壯大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。二是借鑒以色列以信息產(chǎn)業(yè)和能源產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)的融合性新產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn),催生一批“互聯(lián)網(wǎng)+健康”“智能裝備制造+外貿(mào)服務(wù)”“智能觀光旅游”“產(chǎn)城融合的都市時(shí)尚”等融合性的新業(yè)態(tài)、新模式。

催生精益服務(wù)的產(chǎn)業(yè)支撐。一是在特色小鎮(zhèn)內(nèi)部建立精益服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。大力發(fā)展并構(gòu)造“互聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)資源平臺”,逐步構(gòu)建特色小鎮(zhèn)與創(chuàng)業(yè)資金、工業(yè)設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、供應(yīng)鏈條等在內(nèi)的創(chuàng)業(yè)資源對接平臺。二是在特色小鎮(zhèn)之間建立精益服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。支持“互聯(lián)網(wǎng)+粘合點(diǎn)”為具有互聯(lián)網(wǎng)基因的中小微企業(yè)提供MVP(最小化可行產(chǎn)品)測試、企業(yè)主要產(chǎn)品當(dāng)月DAU(日活躍用戶數(shù)量)等精益服務(wù)項(xiàng)目。三是為特色小鎮(zhèn)向區(qū)域產(chǎn)業(yè)輻射提供精益服務(wù),將浙江網(wǎng)上技術(shù)市場延伸到特色小鎮(zhèn),鼓勵(lì)各類創(chuàng)業(yè)主體在技術(shù)市場“淘寶”。

(二)打造創(chuàng)新孵化高地的路徑

培育“創(chuàng)新頂級掠食者”企業(yè)和科技型中小微企業(yè)“隱形冠軍”。一是不僅要培育出浙江生、浙江長的“參天大樹”,更要能夠吸引全球創(chuàng)新企業(yè)入駐特色小鎮(zhèn)發(fā)展,要培育和催生更多阿里巴巴式的“創(chuàng)新頂級掠食者”企業(yè)。二是構(gòu)建大中小企業(yè)之間分工協(xié)作關(guān)系,核心企業(yè)通過整合創(chuàng)新資源,建立利益分配鏈,實(shí)現(xiàn)與其他相關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)在知識、信息、技術(shù)、渠道等方面上的共享和相互依存,帶動(dòng)中小微企業(yè)在系統(tǒng)中獲得更好的生長空間和競爭優(yōu)勢。

打造虛實(shí)結(jié)合的眾創(chuàng)孵化平臺。一是利用互聯(lián)網(wǎng)平臺,建設(shè)虛擬眾創(chuàng)空間,打破地理空間條件限制,促進(jìn)眾籌、眾包等服務(wù)發(fā)展,提高人均創(chuàng)業(yè)產(chǎn)出效率。鼓勵(lì)創(chuàng)客充分利用“云制造”吸取敏捷制造、網(wǎng)絡(luò)化制造和服務(wù)化制造等先進(jìn)制造模式的優(yōu)勢,快速對接創(chuàng)新鏈前端。二是借鑒美國“租金財(cái)務(wù)平衡式”孵化機(jī)制、以色列“管理公司參股式”孵化機(jī)制、法國為孵化項(xiàng)目配備顧問,針對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)在融資、輔導(dǎo)、宣傳、技術(shù)等方面的迫切需求,引入專業(yè)團(tuán)隊(duì)建立“專業(yè)新型孵化器”。

構(gòu)建眾創(chuàng)成果高效孵化的機(jī)制。一是加快建設(shè)以“互聯(lián)網(wǎng)+”、智能制造技術(shù)為引領(lǐng)的新型的共性技術(shù)服務(wù)平臺,建立科技創(chuàng)新服務(wù)平臺、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和工程中心、科研院所、重點(diǎn)企業(yè)研究院和等各類創(chuàng)新載體向創(chuàng)客開放共享的體制。二是借鑒美國“貝爾實(shí)驗(yàn)室”,建立“市場導(dǎo)向+創(chuàng)新支撐+成果轉(zhuǎn)化”的公共實(shí)驗(yàn)室。借助“互聯(lián)網(wǎng)+”和“政務(wù)服務(wù)網(wǎng)”將政府實(shí)驗(yàn)室研究成果與企業(yè)相聯(lián),以創(chuàng)業(yè)需求為導(dǎo)向推進(jìn)研發(fā)。

(三)打造雙創(chuàng)人才高地的路徑

開通校院人才直通車。一是實(shí)施“百校百鎮(zhèn)對接工程”。支持全省百余所高校對接百個(gè)特色小鎮(zhèn),支持高校和科研院所科研人員在職創(chuàng)業(yè),鼓勵(lì)擁有知識產(chǎn)權(quán)的在編高校和科研院所科研人員進(jìn)入特色小鎮(zhèn)“在崗創(chuàng)業(yè)”。對于轉(zhuǎn)化職務(wù)科技成果以股份或出資比例等股權(quán)形式產(chǎn)生收益的個(gè)人,暫不征收個(gè)人所得稅,待其轉(zhuǎn)讓該股權(quán)時(shí)按照有關(guān)規(guī)定計(jì)征。二是實(shí)施“百院百園對接工程”。每個(gè)創(chuàng)業(yè)學(xué)院對接一個(gè)以上創(chuàng)業(yè)園區(qū)。在特色小鎮(zhèn)開辟“眾創(chuàng)學(xué)園”,實(shí)施大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)計(jì)劃。鼓勵(lì)高校創(chuàng)業(yè)學(xué)院設(shè)立“實(shí)踐型”創(chuàng)業(yè)課程,支持大學(xué)生“帶著學(xué)分創(chuàng)業(yè)”。

建立O2O眾創(chuàng)人才庫。一是建立眾創(chuàng)人才的“引育留用”的線下匯合機(jī)制。實(shí)施“上天”和“入地”兩類人才的建庫招引工程,建立“國千式”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才和“工匠型”技能引領(lǐng)人才的“眾創(chuàng)人才庫”,建立高端人才研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)共享共聘機(jī)制,吸引“海歸系”高層次人才創(chuàng)業(yè);實(shí)施“國際創(chuàng)客培育和留用”計(jì)劃,集聚重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展、龍頭企業(yè)急需、重大項(xiàng)目實(shí)施、關(guān)鍵技術(shù)轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新產(chǎn)品所需要的創(chuàng)業(yè)人才。二是構(gòu)建跨空間的線上創(chuàng)客人才集聚的機(jī)制。借助互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)客社區(qū)打造“眾創(chuàng)客廳”,形成“全球創(chuàng)業(yè)者圈”的資源平臺,吸引“新四軍”和“三有三無”創(chuàng)客匯集特色小鎮(zhèn)。

聚集阿里系浙商系創(chuàng)客。一是發(fā)揮阿里系、浙商系人才在產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的創(chuàng)業(yè)衍生能力。在特色小鎮(zhèn)為阿里系、浙商系企業(yè)高管、科技人員等提供資金、技術(shù)和平臺,開展二次創(chuàng)業(yè)和內(nèi)部創(chuàng)業(yè),形成開放的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。對自主創(chuàng)業(yè)的“創(chuàng)客”,按規(guī)定落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款及貼息、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助和帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)助等扶持政策。二是借鑒日本中小企業(yè)診斷師制度經(jīng)驗(yàn),成立“中小微企業(yè)診斷師”隊(duì)伍。組建一支創(chuàng)客顧問團(tuán)、創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師隊(duì)伍,建立一批中小企業(yè)微創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新輔導(dǎo)站,為特色小鎮(zhèn)中的中小微企業(yè)進(jìn)行診斷和輔導(dǎo)。

(四)打造風(fēng)險(xiǎn)資本集聚高地的路徑

設(shè)立市場化的混合制產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金。一是建立“公司+有限合伙”模式的混合型產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金,建立“產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資引導(dǎo)母基金”,吸引“一帶一路”海外資本和國內(nèi)民間資本成立混合基金。通過負(fù)面清單管理、合伙協(xié)議約定、違約回購、第三方審計(jì)監(jiān)管的方式,確保母子基金在設(shè)定軌道上運(yùn)行。二是市場化運(yùn)作產(chǎn)業(yè)基金,達(dá)到“以小博大”目標(biāo)。堅(jiān)持“一融合一對接”即技術(shù)與市場融合、創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)對接,通過融資擔(dān)保、股權(quán)投資、委托貸款、跟進(jìn)投資、投保貸一體化、助貸基金等市場化運(yùn)作機(jī)制,孵化和加速重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

打造“全程接力式”一攬子金融方案。一是推行“金融定制”。以互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)眾籌等融資方式助力種子期創(chuàng)客企業(yè);開辟私募基金機(jī)構(gòu)集聚區(qū),通過小微券商、小微證券服務(wù)機(jī)構(gòu)輻射初創(chuàng)期小微型企業(yè);培育發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)和大力吸引天使投資人,引導(dǎo)PE/VC、天使投資等各種資本投向成長期的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。二是知本換資本,拓展“知識產(chǎn)權(quán)”融資等多種創(chuàng)新融資方式。以知識產(chǎn)權(quán)交易為核心形態(tài),通過知識產(chǎn)權(quán)證券、知識產(chǎn)權(quán)信托和知識產(chǎn)權(quán)融資擔(dān)保等方式進(jìn)行融資;開發(fā)科技保險(xiǎn)、創(chuàng)新動(dòng)產(chǎn)、創(chuàng)單等新型金融產(chǎn)品。

科學(xué)設(shè)計(jì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制。一是建立完善政府投資基金、銀行、保險(xiǎn)、擔(dān)保公司等多方參與的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制,將創(chuàng)業(yè)企業(yè)納入貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償政策范圍。二是鼓勵(lì)設(shè)立“科技金融專營機(jī)構(gòu)”,推行差別化信貸準(zhǔn)入和風(fēng)險(xiǎn)控制制度。推行“首貸補(bǔ)償機(jī)制”,探索建立創(chuàng)客企業(yè)庫、天使投資風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)資金池。

本文為浙江省軟科學(xué)研究項(xiàng)目(2016C25010、2016C35004)、浙江省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃重點(diǎn)課題(15JDJS02Z、15NDJC005Z)階段性成果

作者單位:浙江工業(yè)大學(xué)中小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級協(xié)同創(chuàng)新中心、技術(shù)創(chuàng)新與企業(yè)國際化研究中心、中國中小企業(yè)研究院