行政訴訟中民訴法規范與民法規范適用之“雙階結構”*

韓 寧

(浙江工商大學法學院,浙江 杭州 310000)

行政訴訟中民訴法規范與民法規范適用之“雙階結構”*

韓 寧

(浙江工商大學法學院,浙江 杭州 310000)

《行政訴訟法》修改前,行政訴訟中對于民訴法規范、民法規范的適用往往混為一談。《行政訴訟法》第101條對民訴法規范在行政訴訟中的適用進行了較為明確的規定,但其較舊法仍未有實質上的改變,法官選擇適用民訴法規范權力的邊界仍不明晰。通過對以往司法實踐和理論研究的總結,作為適用對象的民法規范可以分為技術性規定、一般原則與民事法律制度。由于民法規范與民訴法規范天然具有緊密的聯系,故行政訴訟中民訴法規范與民法規范的適用,可以構建起一個“以行政訴訟中民訴法規范的適用”為底層、以“三類不同行政訴訟中民法規范的適用”為上層的“雙階結構”。

行政訴訟;民訴法規范;民法規范;適用

一、 問題的提出

縱覽近年來探討行政協議案件審理的論著,大多數論者甫一開篇均徑直奔向“行政協議案件究竟應當作為民事案件還是行政案件進行審理以及如何審理”這兩大歷久彌新的論題,而對宏觀上《行政訴訟法》制度架構的改變以及其對于行政協議案件審理可能造成的影響有所忽略。質言之,論者們將較多的精力和關注點放在了行政協議這一較為新型的案件類型上,而對需要與其進行適配的行政訴訟制度架構不聞不問。《行政訴訟法》修改后,梁鳳云法官撰寫了《行政協議案件的審理和判決規則》一文,對“行政協議案件的范圍”、“行政相對人不履行行政協議的,行政機關的法律救濟途徑”、“行政協議案件的法律適用”、“行政協議案件的判決方式”這四大議題進行了闡述。可惜的是,其仍保持了徑直奔向“本文擬結合行政訴訟法及其司法解釋的規定,對行政協議案件的審理和判決規則作一探討”的寫作慣習,并未見其就《行政訴訟法》修改后行政協議案件審理領域的更新之處著墨*梁鳳云.行政協議案件的審理和判決規則[J].國家檢察官學院學報,2015,(4).。

必須承認,由于行政協議與民事合同、行政訴訟與民事訴訟這兩對實體間均存在著千絲萬縷的關系,使得我們對《行政訴訟法》中出現的任何涉及民法、民事訴訟的內容都尤為敏感。然而,除卻行政協議案件外,其他類型的行政訴訟對民法規范、民訴法規范的適用也會有所涉及。因此,本文將暫時跳脫出行政協議的范疇,試圖在更廣闊的視野中考察民訴法規范與民法規范在行政訴訟中的適用問題,為行政協議訴訟和其他可能涉及民法、民訴法的行政訴訟類型做好正本清源的準備。

二、 行政訴訟中適用民訴法規范

審理行政案件適用民事訴訟的相關法律規范乃屬行政訴訟的“入門級”常識。單從法律規范的維度考察,其經歷了(1)“適用民事訴訟法(試行)規定”(1982年《民事訴訟法(試行)》)*《民事訴訟法(試行)》(1982年)第3條規定:“法律規定由人民法院審理的行政案件,適用本法規定。”,(2)“除依照行政訴訟法的規定外,對本規定沒有規定的,可以參照民事訴訟的有關規定”(1991年《貫徹意見》)*《最高人民法院關于貫徹執行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的意見(試行)》(1991年,以下簡稱《貫徹意見》)第114條規定:“人民法院審理行政案件,除依照行政訴訟法的規定外,對本規定沒有規定的,可以參照民事訴訟的有關規定。”,(3)“除依照行政訴訟法和本解釋外,可以參照民事訴訟的有關規定”(2000年《若干解釋》)*《最高人民法院關于執行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》(2000年,以下簡稱《若干解釋》)第97條規定:“人民法院審理行政案件,除依照行政訴訟法和本解釋外,可以參照民事訴訟的有關規定。”需要說明的是,在舊《行政訴訟法》的背景下,《貫徹意見》與《若干解釋》的這兩條規定并無太大的區別,因此在本文中,都將以《若干解釋》的規定作為分析對象。,(4)某些具體事項“本法沒有規定的,適用《民事訴訟法》的相關規定”(2014年《行政訴訟法》)*《行政訴訟法》第101條規定:“人民法院審理行政案件,關于期間、送達、財產保全、開庭審理、調解、中止訴訟、終結訴訟、簡易程序、執行等,以及人民檢察院對行政案件受理、審理、裁判、執行的監督,本法沒有規定的,適用《中華人民共和國民事訴訟法》的相關規定。”的轉變。“從立法經濟的角度看,可以確立一種行政訴訟法是民事訴訟法的特別法之規則或理論,即凡是行政訴訟法沒有規定的,應當準用民事訴訟法的規定。”*章劍生.現代行政法總論[M].北京:法律出版社,2014.339.然而,規范和學理似乎止步于此,極少有論者對何謂“參照民事訴訟的規定”作出探討,更未仔細剖明“參照”的具體流程。在上述背景下,2014年修改《行政訴訟法》時立法者急匆匆地將“可以參照”替換為“適用”,并將適用的范圍框定在部分事項內,是否經得起相關訴訟法理論的檢驗?又是否已經充分回應了行政審判的實踐?另外,將“可以參照”改為“適用”,將“民事訴訟的有關規定”改為“《民事訴訟法》”,現行《行政訴訟法》究竟為民訴法規范留出了多大的進口,后者又該以何種方式進入到前者的制度框架中呢?對于上述問題,我們難以一言以蔽之,仍需逐一進行檢視。

(一) 從“可以參照”到“適用”

何謂“參照”?相比起鮮有人問津的“參照民事訴訟的相關規定”,行政法實務界與學界對行政訴訟中的“參照規章”傾注了更多的心血。“在法律規范體系之內,對于同一術語的法律解釋應當作同樣的理解。”*江必新,梁鳳云.行政訴訟法理論與實務(下卷)[M].北京:北京大學出版社,2009.1098.顯然,如果我們默認舊《行政訴訟法》與《若干解釋》中的“參照”具有相同的含義,也并不會遭遇法學方法論上的桎梏,在法律規范與司法實踐的層面,何謂參照也已經初見輪廓。《關于審理行政案件適用法律規范問題的座談會紀要》(法[2004]96號)規定:“在參照規章時,應當對規章的規定是否合法有效進行判斷,對于合法有效的規章應當適用。”指導案例5號“魯濰(福建)鹽業進出口有限公司蘇州分公司訴江蘇省蘇州市鹽務管理局鹽業行政處罰案”的裁判要點指出:“地方政府規章違反法律規定設定許可、處罰的,人民法院在行政審判中不予適用。”在此基礎之上,有法官對參照的內涵進行了學理的提煉:“所謂參照,則意味著規章從總體上說對法院不具有絕對的拘束力,它所表達的實質意義在于賦予法院對規章的選擇適用權”*付國華,李向陽.規章在行政審判中的參照適用[J].人民司法(案例),2011,(24).。本文無意對參照規章展開更多的論述*針對指導案例5號,章劍生教授就規章的不予適用進行了更為深入的論述,參見章劍生:《行政訴訟中規章的“不予適用”——基于最高人民法院第5號指導案例所作的分析》,載《浙江社會科學》2013年第2期。,但從上述內容中我們不難推斷出,對規范進行參照的核心內涵,乃是“選擇適用”,用更通俗的語言來表述,就是“可用可不用”。誠如謝暉教授指出:“由‘參照’所引發的授權規范,即便具有某種強行性特征,也局限于某種可選擇的框架、范圍或空間之內。”*謝暉.“應當參照”否議[J].現代法學,2014,(2).另外,朱芒教授在探討《政府信息公開條例》第37 的“參照”時也指出,“參照總體上反映出來的特征是兩點:一是其作用于適用層面上,二是與主要內容之間存在差異,主要是適用方式方面存在著差異”,這對于本文的研究也有著較強的參考作用,參見朱芒:《公共企事業單位應如何信息公開》,載《中國法學》2013年第2期。需要說明的是,由于參照本身已經蘊含了適用的內涵,故實則可以將“參照”與“參照適用”劃上等號。至于何謂“可以參照”,筆者贊同謝暉教授的看法,即合乎邏輯的搭配結構應是或者“應當依照”、或者“可以參照”*謝暉.“應當參照”否議[J].現代法學,2014,(2).。換言之,參照本身也已蘊含了“可以”的內涵,“參照”、“可以參照”、“參照適用”、“可以參照適用”基本能相替換使用。出于論述的方便,下文將統一采用“參照”的措辭。

綜上所述,與《若干解釋》第97條的“可以參照”相比,《行政訴訟法》第101條中的“適用”顯然收回了法官對于民訴法規范的選擇適用權,反而要求其無條件地適用本條列舉范圍內的民事訴訟相關規定。

(二) 從“除依照行政訴訟法和本解釋外”到具體事項的列舉

《若干解釋》第97條賦予了法官“可用可不用”民事訴訟相關規定的權力,也未劃定民事訴訟相關規定的確切范圍,因此,從表面上看,《若干解釋》可謂是留給了法官們“大展拳腳”的余地。但實際上,又是否真正如此呢?有論者指出,“在《若干解釋》中,管轄異議、共同訴訟代表人制度、財產保全、執行中的和解明顯來自于民事訴訟法”*劉連泰.民事訴訟規則在行政訴訟中的運用及其限度[EB/OL].[2017-04-19].http://article.chinalawinfo.com/ArticleHtml/Article_57714.shtml.。換言之,《若干解釋》已經在暗地里吸收了相當多的民事訴訟制度,但為了防止缺漏,《若干解釋》還是在明面上作出了“除依照行政訴訟法和本解釋外”的排除規定。

現行《行政訴訟法》第101條則對可適用的《民事訴訟法》相關規定劃出了相當清晰的邊界,其在邏輯上可以分為兩個層次。首先,被具體列舉的事項包括(1)期間、送達、財產保全、開庭審理、調解、中止訴訟、終結訴訟、簡易程序、執行等,(2)人民檢察院對行政案件受理、審理、裁判、執行的監督;其次,必須是本法沒有規定且涉及到上述事項的,方應當適用《民事訴訟法》的相關規定。不難看出,《行政訴訟法》已經將先前零散分布在《若干解釋》以及其他司法解釋中的,部分發端于民事訴訟的制度規定整合到了《行政訴訟法》中*例如《行政訴訟法》第82條至第84條規定了有關簡易程序的內容,吸收并發展了《最高人民法院關于開展行政訴訟簡易程序試點工作的通知》(法[2010]446號)。。值得注意的是,如《最高人民法院關于行政訴訟證據若干問題的規定》(法釋[2002]21號)雖然也被吸收至《行政訴訟法》中*例如《行政訴訟法》第37條、第38條、第40條、第41條、第43條分別吸收了《最高人民法院關于行政訴訟證據若干問題的規定》第28條、第4條、第29條、第23條、第35條的規定。,但其并未出現在第101條的列舉范圍之內。當然,為了防止掛一漏萬,第101條仍指出“本法沒有規定的”應當適用《民事訴訟法》的相關規定*需要指出的是,本文并無意特別強調“民事訴訟的相關規定”到“《民事訴訟法》的相關規定”的轉變。的確,從措辭上來說,兩者的確存在著較為明顯的差距,但是對其內涵的仔細區分對本文的展開并無太大的實益,故暫時仍按下不表。。

根據上述分析,我們可以得出如下結論:在舊《行政訴訟法》的體系內,除了已經被吸收至舊《行政訴訟法》、《若干解釋》中的民訴法規范外,法官對于未給出明確規定的、但又存在適用可能性的民事訴訟相關規定有著選擇權;到了現行《行政訴訟法》的框架下,對于明確列明的事項,法官則必須無條件地予以適用。需要特別指出的是,《行政訴訟法》第101條僅對民事訴訟規定的適用劃定了廣度上的范圍,卻沒有對于如何適用作出規定,民事訴訟規定適用的“深度”仍不得而知。另外,第101條中的“等”究竟是等外等,抑或是等內等?對于未被明確列舉的事項,法官們是否應當適用,又該遵循怎么樣的適用規則?從本條的文字來看,上述兩個問題也仍未有明確的答案。如果對第101條中的“等”字作“等外等”解,那么除了未有“等”字結尾的、涉及檢察院監督的規定外,法官們在特定案件中便有了自由施展的空間,立法者將松散的“可以參照”轉化為強制的“適用”的努力,也會因為被“等外等”打開的這片廣袤空間而化為泡影。換句話說,《若干解釋》第97條與《行政訴訟法》第101條賦予給法官選擇適用民訴法規范的權力,并無二致。日本的行政訴訟中,“是否適用民事訴訟法的規定,取決于行政法院,這意味著該法一方面承認了民事訴訟法的先進地位,另一方面肯定了行政法院的自律權”*王天華.行政訴訟的構造:日本行政訴訟法研究[M].北京:法律出版社,2010.8.。在現行《行政訴訟法》的語境下,如何適用民訴法規范這一議題,可能較以往并無實質性的突破,邁步仍需從頭越*需要指出的是,《適用解釋》對于民訴法規范的適用倒也不是完全未有著墨。《適用解釋》第16條規定:“對行政機關不依法履行、未按照約定履行協議提起訴訟的,訴訟費用準用民事案件交納標準;對行政機關單方變更、解除協議等行為提起訴訟的,訴訟費用適用行政案件交納標準。”訴訟費用的繳納顯然屬于訴訟程序法律規范的范疇,但其與本文的論述并沒有直接的關系,故暫時按下不表。。

(三) 民訴法規范適用的“閥門”:共通法

明確民訴法規范適用至行政訴訟的“底線”,好比是給行政訴訟安上一個能讓民事訴訟規范進入的管道,從這個意義上來說,所謂“閥門”,指的便是民事訴訟規定適用的最低限度,即符合某個標準的民訴法規范,可以按照《行政訴訟法》第101條的規定徑行適用。以期間為例,“關于期間的計算方法,民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法等都各有規定,但適用于一般公法的總則規定卻付闕如。不過,除法律有特別規定者外,這種期間計算方法的應用,沒有理由因公法或私法而不同……即關于期間的原則,公法和私法是共通的”*蘇永欽.尋找新民法[M].北京:北京大學出版社,2012.60.。在德國法上亦存在著“共同法”(das gemeinsame Recht)的概念,其最早于1977年由德國學者 Karl August Bettermann提出,是指既適用于民法和公司法領域、又適用于國家領域的法規范。于此,本文把此類并不因為所處法領域性質不同而產生內涵變化的規定,稱為共通法*此處之所以采“共通法”而非“共同法”的表述,僅僅是為了與蘇永欽教授書中的中文用詞一致而已,并不代表其與德國法上的“共同法”有質上的區別。。需要特別指出的是,期間的具體長度,因為其會根據所處法律的語境而有所不同,能被稱之為共通法的,則是期間的計算方法或是原則。

王貴松副教授指出:“不同法律部門之間的共通性是不應否認的,而且民法的產生早于行政法,其規定相對成熟完備。在行政法相對獨立時,民法的某些規定就被視為共通的規定,而不再規定在行政法中。在發生行政爭議時,這些規定當然可以直接適用于行政法。”*王貴松.民法規范在行政法中的適用[J].法學家,2012,(4).值得注意的是,該文并未刻意區分民法規范與民訴法規范。可筆者認為,如僅僅貿然指出這三類共通法可以徑行適用,而不對如何判定某一規定是否為共通法、是哪一類共通法作出明確的說明,再細致的分類也是枉然。質言之,此文尚未解決如何認定共通法這一問題,而只是對共通法進行了匆忙的、先驗的分類;加之全文并未明確區分民法規范與民訴法規范,共通法的認定就顯得更為混亂。行文至此,我們或許只能遺憾地說,僅對《行政訴訟法》文本進行考察而不結合具體的訴訟類型乃至特定的案件,我們無法清晰地勾勒出“共通法”的輪廓,遑論明確法官賦予的、選擇適用民訴法規范權力的邊界。

(四) 涇渭并不分明的民法規范與民訴法規范

在以往探討民法規范在行政訴訟中適用的文獻中,往往未刻意區分民法規范與民訴法規范*從筆者搜索到的文獻來看,具有代表性的主要是兩篇論文,分別是王貴松:《民法規范在行政法中的適用》,載《法學家》2012年第4期;郭修江:《行政訴訟中民法規范的適用》,載《法學雜志》1990年第3期。需要說明的是,雖然前文的題為“民法規范在行政法中的適用”,但其仍然是以行政訴訟為背景展開的,并未涉及諸如民法規范在行政程序法中的適用等議題。,梁鳳云法官更直接指出,民法規范包括民法和民事訴訟法*梁鳳云.行政協議案件的審理和判決規則[J].國家檢察官學院學報,2015,(4).。這與其說是研究者的疏忽,倒不如說是我國民事立法、民事訴訟立法的特殊之處。誠如蘇永欽教授指出:“……一再在民事實體法中教示人民作爭議解決程序的選擇,實在相當罕見,若從民法典以法官為規范對象的角度來看,更是突兀。”*蘇永欽.尋找新民法[M].北京:北京大學出版社,2012.60.以期間為例,《民法通則》第154條、《民通意見》第198條規定了基本計算規則,《民事訴訟法》第82條、第83條亦有規定,民事實體法與民事程序法之間不乏重復的內容*例如《民法通則》第154條規定:“民法所稱的期間按照公歷年、月、日、小時計算。規定按照小時計算期間的,從規定時開始計算。規定按照日、月、年計算期間的,開始的當天不算入,從下一天開始計算。期間的最后一天是星期日或者其他法定休假日的,以休假日的次日為期間的最后一天。期間的最后一天的截止時間為二十四點。有業務時間的,到停止業務活動的時間截止。”《民事訴訟法》第82條規定:期間包括法定期間和人民法院指定的期間。期間以時、日、月、年計算。期間開始的時和日,不計算在期間內。期間屆滿的最后一日是節假日的,以節假日后的第一日為期間屆滿的日期。期間不包括在途時間,訴訟文書在期滿前交郵的,不算過期。”。可見,在我國的法律體系內,民事訴訟的相關規定除了《民事訴訟法》這部法典以及相關的司法解釋之外,更包括民事實體法中的一些內容*需要指出的是,上文在分析《若干解釋》第97條和《行政訴訟法》第101條的規定時并未意特別強調“民事訴訟的相關規定”到“《民事訴訟法》的相關規定”的轉變。的確,從措辭上來說,兩者的確存在著較為明顯的差距,但筆者認為,《民事訴訟法》與《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》(以下簡稱《民訴法解釋》)乃至民事實體法規范中涉及民事訴訟的規定不能人為地割裂開來,故在全文中并不會刻意區分兩者。。這一側面也體現出,我國的民事實體法與民事程序法之間的交錯,可能導致部分浸淫著民法特性的規范“入侵”到看似中立、可以適用至行政訴訟的民事訴訟規定。“私法自治的理念同時支配實體民法和民事程序法,在后者即表現于當事人進行主義,簡言之,要不要實現權利,實現到何種程度,采取何種途徑等,基本上都由當事人自己決定,也自己承擔部分的程序成本,使其內化于個別交易。”*蘇永欽.尋找新民法[M].北京:北京大學出版社,2012.60.誠然,如果《行政訴訟法》第101條的適用規則存在使私法自治理念貿然入侵的可能,那么此種入侵就會與行政訴訟的立法目的產生齟齬。因此,在探討民法規范在行政訴訟中的適用之前,仔細區分民訴法規范與民法規范、并將前者視為后者“流入”行政訴訟的一個管道,可能對于厘清兩者在行政訴訟中的定位有著較大的助益。

(五) 小結

由于《行政訴訟法》的修改并沒有觸及在行政訴訟中適用民訴法規范的“底線”,因此在修法后的大格局下,除了《行政訴訟法》第101條明確列舉的項目外,如何適用民訴法規范仍然沒有固定的范式。需要注意的是,最高院已經明確表態:“新行政訴訟法和《適用解釋》5月1日實施后,最高人民法院以前發布的司法解釋與新行政訴訟法及《適用解釋》規定不一致的,不再適用;最高人民法院以前發布的司法解釋與新行政訴訟法和《適用解釋》規定不沖突的,仍可以繼續適用。”*趙大光,李廣宇,耿寶建.行政訴訟法新舊法銜接的幾個具體問題[EB/OL].[2017-04-19].http://www.chinacourt.org/article/detail/2015/05/id/1617373.shtml.因此,規定在《若干解釋》中“明顯來自于民事訴訟法”的部分內容(包括管轄異議、共同訴訟代表人制度、財產保全、執行中的和解等),自然還有適用的余地。當然,對于那些無關于民事訴訟或是行政訴訟特質的共通法,則仍然仰賴于法官的裁量。另外,鑒于民訴法規范與民法規范間的密切關系,在考察是否適用某些民訴法規范時,法官們極有可能要“回溯”至這些規范背后,觀察它們是否與私法有所勾連。

三、 行政訴訟中適用民法規范*本文中,“民法規范”與“民事法律規范”做同義的處理。《適用解釋》采用了“民事法律規范”的表述,可能是出于與“行政法律規范”相對應的考慮。

(一) 行政訴訟適用民法規范相關理論概述

《行政訴訟法》修改前,有關行政訴訟中適用民法規范的學理探討雖不缺乏,但也并不深入。對于行政訴訟中是否可以適用民法規范,有論者早在1990年就指出,“我國應當采取折衷說,即允許在適當條件下適用民法規范進行行政訴訟。”*郭修江.行政訴訟中民法規范的適用[J].法學雜志,1990,(3).“不同法律部門之間的共通性是不應否認的,而且民法的產生早于行政法,其規定相對成熟完備。在行政法相對獨立時,民法的某些規定就被視為共通的規定,而不再規定在行政法中。在發生行政爭議時,這些規定當然可以直接適用于行政法。”*王貴松.民法規范在行政法中的適用[J].法學家,2012,(4).至于適用的具體內涵,也有論者作了精細的定義:“所謂民法規范在行政法中的適用,準確地說是指民法規范在行政法裁判中的適用。它是就法律適用的層面而言的,是指將現行有效的民法規范適用于行政案件,解決行政爭議的活動。這里所說的‘民法規范’是指規定在民法制定法中的法律規范(泛指法律規則和原則),但不包括民法法規中包含的個別公法規范,例如《物權法》中的征收征用條款、登記條款等。這里所說的‘適用’,是要解決行政爭議,而非解決民事行為的成立、效力等問題。”*王貴松.民法規范在行政法中的適用[J].法學家,2012,(4).當然,筆者認為,王貴松副教授忽視了民法規范在行政程序中的可能適用,將民法規范在行政法中的適用限縮至行政訴訟中,其措辭并不謹慎。

在對“是否可以在行政訴訟中適用民法規范”這一問題作出肯定的回答后,對于“民法規范如何具體地適用到行政訴訟中”這一論題,則多見宏觀的描述。例如,有論者指出:“在公法內補充適用私法之方式有二,其一為一般法律原則之直接使用,其二為類推適用。……于類推適用私法規定時,必須注意有關之‘行政法法律關系’究竟能否接受相當之‘私法制度’,能接受至何種程度。”*陳敏.行政法總論(第7版)[M].自版,2011.46.此種區分方式,至少在邏輯上進行了較為合理的分割,值得借鑒,然而可惜的是,行政法法律關系“能否接受、如何接受‘私法制度’”的具體界限并不明晰。余凌云教授也曾提煉出判斷援用民法規定的范圍與程度的兩個標準,分別為:“第一,行政法未作特別規定,且與行政性相容;第二,處理行政契約關系所依據的法理與民法遠離有著共同性。只有同時滿足這兩個標準,才能適用民法規定。”*余凌云.行政契約論(第2版)[M].北京:中國人民大學出版社,2006.81.還有法官在撰寫案例評析類論文時指出:“審理行政合同案件,法律有特別規定的,適用法律的特別規定;沒有特別規定的,可以適用合同法的規定。”*姚繼坤.審理行政合同案件可以適用合同法[J].人民司法(案例),2007,(14).同樣可惜的是,何謂特別規定,仍不能在法規范的層面上予以解答。另外,更有法官坦承:“援引民法原理和規則的范圍與程度確實是個值得探討的問題……這個問題的答案也并非是一成不變的。”*韓津和,楊西虎.行政合同的法律適用之模式選擇[J].法律適用,2014,(3).總結來說,對于民法規范的具體適用規則,現有的文獻僅僅停留在泛泛的、概述的層面,并未有具體的、可操作的行動指引。因此,在上述研究背景之下,修改后的《行政訴訟法》為我們打開了一扇從法教義學層面上回答該問題的大門。

(二) 《行政訴訟法》及《適用解釋》中相關規定之歸納

《行政訴訟法》修改后,探討民法規范在行政訴訟中的適用頓時擁有了法教義學的土壤。雖然《行政訴訟法》并明確涉及民法規范,但是《適用解釋》在涉及行政協議案件審理的條文中多次提及了民法規范。

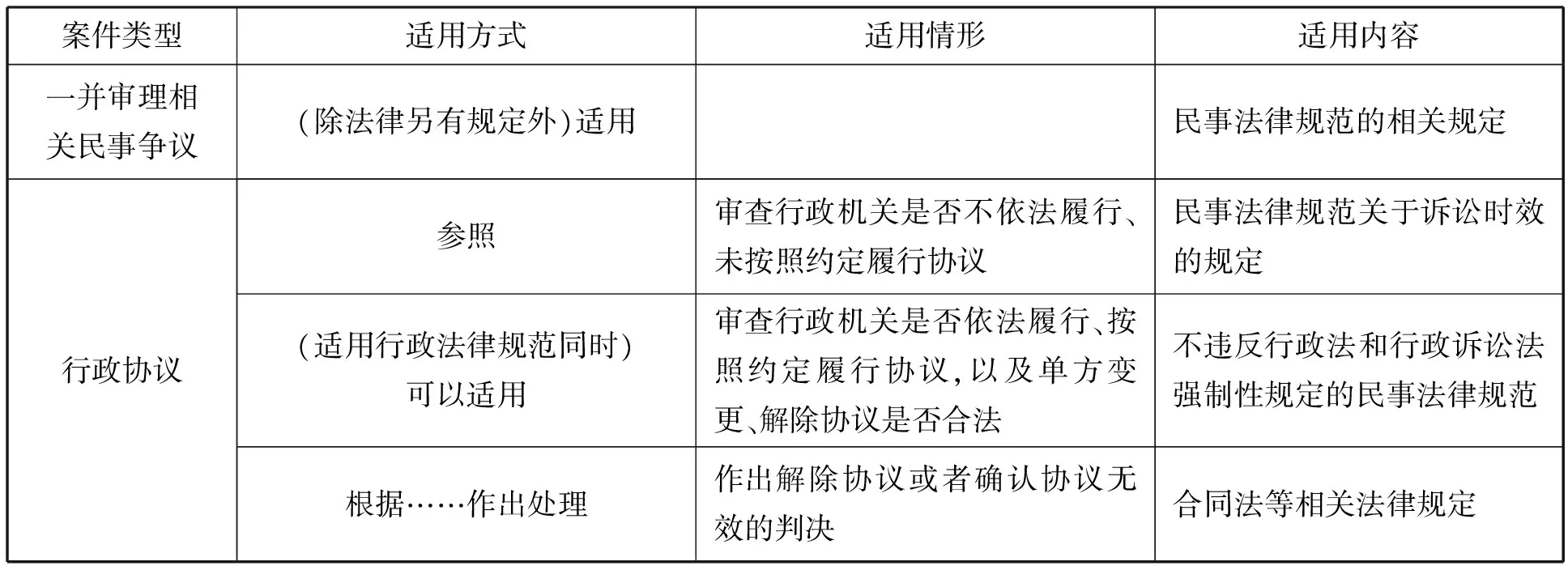

其一,《適用解釋》第12條對訴訟時效與起訴期限作出了規定:“公民、法人或者其他組織對行政機關不依法履行、未按照約定履行協議提起訴訟的,參照民法規范關于訴訟時效的規定;對行政機關單方變更、解除協議等行為提起訴訟的,適用行政訴訟法及其司法解釋關于起訴期限的規定。”細細推敲該條文,實在是大有文章。首先,訴訟時效作為民事實體法上的概念并無理論與規范上的障礙,本條文將民法規范關于訴訟時效的規定的適用方式界定為參照適用,反而與《行政訴訟法》第101條的“直接適用”形成了鮮明的對比。可見,至少在《行政訴訟法》與《適用解釋》的語境下,對于民訴法規范及民法規范的適用方式,可能有著明顯的區別。其次,“不依法履行、未按照約定履行協議”對應著民法規范,“行政機關單方變更、解除協議”對應著行政訴訟法及其司法解釋,似乎暗含著履行協議屬民法范疇、行政機關單方變更或解除則屬行政法范疇的意味。再次,“訴訟時效”與“起訴期限”是否具有根本性的不同?有法官指出:“行政訴訟法與民事相關法律中雖然使用了‘起訴期限’和‘訴訟時效期間’的不同概念,但兩者在立法主旨上都是促進法律關系穩定和糾紛有效化解,在目的上是異曲同工的。因此,我國民法及民事訴訟中關于時效制度及時效與期限的區別等規定可以適用于行政案件的審理。”*最高人民法院行政審判庭編.中國行政審判指導案例(第1卷)[M].北京:中國法制出版社,2010.196.

其二,《適用解釋》第14條則對法官審查行政機關“是否依法履行、按照約定履行協議”,或“單方變更、解除協議是否合法”時適用的法律規范作出了“混同”的處理,即“在適用行政法律規范的同時,可以適用不違反行政法和行政訴訟法強制性規定的民事法律規范”。質言之,在審查上述內容時,行政法律規范與“不違反行政法和行政訴訟法強制性規定的民事法律規范”可并行不悖地予以適用,且無須區分是審查的內容究竟是行政協議的履行還是解除、變更。于此,我們可以進一步導出兩個疑問:首先,如果對“不違反行政法和行政訴訟法強制性規定的民事法律規范”進行反向解釋,似乎可以得出“行政法和行政訴訟法中均存在任意性規定”的結論,這是否經得起推敲?其次,為何看似屬性迥異的履行和變更、解除可以適用同樣的民法規范?本條所涉的民法規范的范圍究竟可以有多大?其根據審查內容的不同(履行抑或是解除、變更)是否也會產生相應的變化?

其三,《適用解釋》第15條第2款指出,在作出解除協議或者確認協議無效的判決時,需要“并根據合同法等相關法律規定作出處理”。本款規定頗為有趣,可進一步分下述三點予以探討。首先,本款明確了“合同法等相關法律規定”,較先前的“民法規范”進行了限縮,然而,為何在前述兩條規定中未直接提出合同法、而使用民法規范呢?行政協議天生與民事合同緊密相關,難道對相關內容進行審查時、還需要適用除合同法以外的法律規范?其次,“根據合同法等相關法律規定”中的“根據”與先前的“適用”、“參照”又有所不同,“根據”與“參照”的涇渭仍屬分明,但與“適用”是否又有相似性?再次,本款規定的“作出處理”似乎只是作出確認協議解除、無效判決后的一個“附帶行為”,并不是判決的一個組成部分,由此產生的疑惑是,這種“處理”在訴訟法上的定位究竟是什么,其是否具有既判力?其在上訴等其他訴訟環節中又應以怎樣的一番面貌出現呢?除卻上述三條涉及行政協議案件中民法規范適用的規定外,《適用解釋》第19條則規定了在“一并審理相關民事爭議”時除法律另有規定外,需“適用民事法律規范的相關規定”。

綜上,通過對《適用解釋》中相關規范的梳理,我們可以以表格的形式簡要歸納出現行《行政訴訟法》框架下民法規范在行政訴訟中的適用規則。需要特別說明的是,雖然對于民法規范的適用規定均見諸《適用解釋》,但實際上其均植根于《行政訴訟法》第5條“人民法院審理行政案件,以事實為根據,以法律為準繩”。顯然,該條規定中的“法律”自然可以將民法規范包含在其中。

案件類型適用方式適用情形適用內容一并審理相關民事爭議(除法律另有規定外)適用民事法律規范的相關規定行政協議參照審查行政機關是否不依法履行、未按照約定履行協議民事法律規范關于訴訟時效的規定(適用行政法律規范同時)可以適用審查行政機關是否依法履行、按照約定履行協議,以及單方變更、解除協議是否合法不違反行政法和行政訴訟法強制性規定的民事法律規范根據……作出處理作出解除協議或者確認協議無效的判決合同法等相關法律規定

從體系解釋的考慮出發,《行政訴訟法》及《適用解釋》框架下的“參照”、“適用”應當具有相同的含義,由于在前文已經論述了這兩個術語的內涵,故在此就不再贅述。但是,有學者在論著中使用了“類推適用”這一術語,值得我們注意:“類推制度固然有其獨特的私法秉性,但并不能由此而拒絕地否認它所蘊涵的公法價值;在作為公法的行政法領域之內,類推制度同樣有其得以存在的正當性。”*劉志剛.論行政法視野中的類推制度[J].現代法學,2008,(6).還有法官對行政審判中適用民法規范的要求進行論述時,區分了“類推適用民法規范的要件”和“類推使用民法規范的規則”。后者則被具體化為“法律解釋優先于類推適用”、“禁止向一般條款逃逸”、“不禁止類推適用例外規定”與“不利類推禁止原則的摒棄”*單華東,江厚良.民法規范在行政審判中的類推適用[J].人民司法(應用),2012,(23).。筆者認為,類推適用的內涵和參照可能并無二致,兩者雖然可能從不同進路出發,但最后毋庸置疑地都殊途同歸至法官的“自由發揮”。另外,根據目前搜索到的文獻,論者們并沒有刻意區分“適用”“參照”“類推”“根據”以及“準用”這幾個概念,所以筆者也就對這些術語之間的微妙區別暫時按下不表,以免陷入文字游戲的窠臼。

(三) 民法規范之細分:技術性規定、一般原則及制度

當我們在探討民法規范在行政訴訟中的適用時,所指的民法規范是否僅僅局限于《民法通則》、《民通意見》、《合同法》等相關的實定法呢?民法學理乃至相關的司法裁判,是否同樣可以納入適用的范圍?或許在民法學人的眼中,該疑問似乎可以被等價替換為“何謂民法的法源”這一命題。朱慶育教授將民法法源分為規范法源和社會學法源兩類,根據最高人民法院2009年發布的《關于裁判文書引用法律、法規等規范性法律文件的規定》(法釋[2009]14號),前者被進一步分為兩檔:一是作為裁判依據的法源,即規范法源,包括法律、司法解釋、行政法規、地方性法規、自治規則及單行條例*《關于裁判文書引用法律、法規等規范性法律文件的規定》第4條指出:“民事裁判文書應當引用法律、法律解釋或者司法解釋。對于應當適用的行政法規、地方性法規或者自治條例和單行條例,可以直接引用。”;二是作為裁判理由的法源,指的是前述列舉之外、“根據審理案件的需要,經審查認定為合法有效的”規范性文件*《關于裁判文書引用法律、法規等規范性法律文件的規定》第6條指出:“對于本規定第三條、第四條、第五條規定之外的規范性文件,根據審理案件的需要,經審查認定為合法有效的,可以作為裁判說理的依據。”。至于近來大熱的指導性案例*《最高人民法院關于案例指導工作的規定》(法發[2010]51號)第7條規定:“最高人民法院發布的指導性案例,各級人民法院審判類似案例時應當參照。”,朱慶育教授則將其放入了“社會學法源”的范圍內進行了探討,且認為其“與英美法系之遵循先例制度相去甚遠”*朱慶育.民法總論[M].北京:北京大學出版社,2013.35-39.。

行政法學人在回答同一問題時,則更為高屋建瓴。誠如劉宗德教授所歸納,“由于法律關系或事件為公法或私法系依其所形成之法律規定而定,而諸多公法領域之法律規定往往較私法領域不足,以致有援引私法之規定或制度以為適用之必要,例如有關期日、期間及行為能力等技術性規定,誠實信用、公序良俗等一般原則,不當得利、無因管理、取得及消滅時效等制度,此即為公法(或行政法)內可否類推適用私法規定之問題”*劉宗德.制度設計型行政法學[M].北京:北京大學出版社,2013.43-44.。其將私法規定劃分出了技術性規定、一般原則、制度等三個層次,以作為行政法內類推適用私法規定的“路線圖”。王貴松副教授也持類似的觀點,將共通法分成了“一般法律原則”、“一般法律制度”以及“法律技術性規定”三類*王貴松.民法規范在行政法中的適用[J].法學家,2012,(4).。筆者認為,上述分類可以作為檢視我國已有行政審判實踐的線索。當然,需要強調的是,此分類是在民法規范的語境下展開的,并不涉及民訴法規范。

1. 技術性規定:貫通公私法的“共通法”

技術性規定在行政訴訟中的適用或許是一個“偽命題”,畢竟“關于期間的計算方法……沒有理由因公法或私法而不同”*蘇永欽.尋找新民法[M].北京:北京大學出版社,2012.60.。之所以會認為存在私法中的技術性規定適用至公法這一過程,可能只是因為行政法學的誕生落后于民事法學,以至于這些技術性規定被“率先”固化于民法規范中而已。誠如林紀東教授所指出,私法和公法有著共同適用的一種法理,只是因私法發展較早,遂被認為是私法獨有的法理,這種法理其實亦可直接適用于公法*林紀東.行政法[M].北京:三民書局,1984.30.轉引自余凌云.行政契約論(第2版)[M].北京:中國人民大學出版社,2006.81.。另外,承接上文對共通法在民訴法規范中適用的討論,共通法也同樣存在于民法規范中:“正確地說來,那并不是私法的規律適用于公法關系,而系公法關系遵守與私法關系共通的法律。”*[日]美濃部達吉.公法與私法[M].北京:中國政法大學出版社,2003.220.

例如,民事訴訟時效的計算方式在工傷認定案件中曾被適用。“中國行政審判案例”第36號案例“靖練全訴陜西省西安市勞動和社會保障局社會保障行政確認案”的裁判要旨指出:“《工傷保險條例》第17條第2款關于一年申請期的規定,應理解為時效制度,存在中止、中斷的事由和情形。”*〔49〕最高人民法院行政審判庭編.中國行政審判指導案例(第1卷)[M].北京:中國法制出版社,2010.192頁以下.又例如,第37號案例“楊慶峰訴江蘇省無錫市勞動和社會保障局社會保障行政確認案”的裁判要旨指出:“根據《工傷保險條例》第17條第2款的規定,事故發生時傷害未曾發現,后經確證并能證明是由事故引起的,受傷職工申請工傷認定的時效應從傷害確診之日起算”〔49〕。另外,專門針對行政契約案件的審理,余凌云教授指出,行為能力、代理等民法規定也可以援用至行政契約*余凌云.行政契約論(第2版)[M].北京:中國人民大學出版社,2006.4.。

2. 一般原則:以誠實信用原則為代表

對民法上一般原則在行政訴訟中的適用這一論題,不少論者還是在行政合同的語境下展開的。如鄭艷對“大陸法系國家行政合同制度中蘊含的私法原則”進行了列舉,包括公序良俗原則、信守約定原則、情勢變更原則、不當得利和無因管理原則、締約過失責任規則。同時,其也提出了大陸法系行政合同制度中超越私法的原則,包括對契約自由原則的限制、要式原則、特殊補償原則*鄭艷.私法原則在行政合同制度中的適用和超越[J].行政法學研究,2001,(4).。乍眼一看,該論者對于私法原則的歸納顯得“野心勃勃”,甚至將一些理應被定位為制度的內容也統一稱歸納到了私法原則的范疇中。另外,還有法官明確指出,對行政合同并不適用契約自由這一原則,認為其表現在“合同締結上不自由”、“權利、義務的設定并不完全自由”這兩大方面*朱旭偉.行政合同法律適用的原理評析[J].法學論壇,2001,(9).。雖然上述論述是否精當仍有待商榷,但也算是從反面劃清了民法一般原則在行政合同中適用的界限。

趙宏教授則單獨對行政合同中的誠實信用原則進行了闡述,不僅指出“從行政合同的契約本質考慮,誠實信用原則當然可以適用于行政合同;從行政合同的行政性來看,誠實信用原則適用于行政合同有利于規制行政特權的恣意行使”,還對誠實信用原則在行政合同中的具體貫徹方式進行了探討,著重指出其對行政機關在行政合同中行使特權的“公益”裁量的情形可以進行限制。上述論點較單獨歸納私法原則顯然更為深入。這里需要特別指出的是,行政法學界對于誠信原則的探討并非局限于行政合同領域,許多論文是在行政法的大背景下探討誠實信用原則的*趙宏.試論行政合同中的誠實信用原則[J].行政法學研究,2005,(2).。然而,究竟是誠實信用原則“借道”與民事契約千絲萬縷的行政契約從而逐漸“融入”到行政法中,還是先被引入到行政法中、然后再“滲透”到行政契約中,我們則不得而知了*有關行政法上的誠實信用原則,可參見戚淵.試論我國行政法援引誠信原則之意義[J].法學,1993,(4);劉丹.論行政法上的誠實信用原則[J].中國法學,2004,(1);閆爾寶.行政法誠信原則的內涵分析[J].行政法學研究,2007,(1);陳鵬.誠實信用原則對于規范行政權行使的意義[J].行政法學研究,2012,(1).。

3. 民事法律制度:基于善意取得與附隨義務的對比

民事法律制度在行政訴訟中如何被具體適用這一議題,并未有太多文獻涉及,然而當我們將視線投至已有的司法實踐時,卻是一番頗為“繁榮”的景象。其中,善意取得制度可謂是行政審判席上的“常客”。《最高人民法院關于審理房屋登記案件若干問題的規定》(法釋[2010]15號)第5條、第11條明確規定在房屋登記案件中適用善意取得制度*《最高人民法院關于審理房屋登記案件若干問題的規定》(法釋[2010]15號)第5條第2款規定:“原房屋權利人、原利害關系人對首次轉移登記行為及后續轉移登記行為一并提起行政訴訟的,人民法院應當依法受理;人民法院判決駁回原告就在先轉移登記行為提出的訴訟請求,或者因保護善意第三人確認在先房屋登記行為違法的,應當裁定駁回原告對后續轉移登記行為的起訴。”第11條第3款規定:“被訴房屋登記行為違法,但判決撤銷將給公共利益造成重大損失或者房屋已為第三人善意取得的,判決確認被訴行為違法,不撤銷登記行為。”。相應地,有法官結合審判實踐中遇到的真實案件,就不動產登記案件中善意取得的認定和處理撰寫了論文*張傳毅.不動產登記行政案件中善意取得的認定及處理[J].山東審判,2012,(5).。“中國行政審判案例”第99號案例“徐國棟訴南京市住房保障和房產局房屋抵押登記案”的裁判要旨指出:“在抵押權人屬于善意取得的情況下,其對房屋的抵押權應收法律保護,抵押權的善意取得構成房屋登記機關撤銷房屋抵押登記的法定阻卻事由。”本案的評析部分中,主筆法官也明確說明,“善意取得制度在房屋抵押登記行政案件中如何適用,是法院在處理本案中所考慮的主要問題。”*〔58〕最高人民法院行政審判庭編.中國行政審判案例(第3卷)[M].北京:中國法制出版社,2013.87.90.151頁以下.第111號案例“許群峰訴陽西縣人民政府頒發土地使用證案”的裁判要旨指出:“人民法院對國有土地使用權多次轉移登記行為進行司法審查時,對善意受讓人取得的合法權益應當依法予以保護,不能僅以前證違法為由認定后證亦違法”。主筆法官在“確立裁判要旨的理由”中更直言“善意取得制度不僅僅是一項民事法律制度,而且是刑事、民事和行政三大訴訟領域共通的法律原則。”〔58〕

然而對于善意取得制度在行政訴訟中的“廣泛”適用,筆者卻心生疑惑:雖然上述案例的發生語境是行政登記案件,但針對善意取得的部分,其處理的仍然是一個民事法律問題。換言之,上述案例中的善意取得問題只是“假借”行政庭獲得了解決而已,其背后的實質仍為訴訟經濟的考量,即民事庭與行政庭的審判權限劃分問題。如《行政訴訟法》修改前長期處于民事庭管轄下的國有土地使用權出讓合同糾紛,法院會也對是否存在善意取得進行相關的審查*在“朱喜芝與濮陽市恒達實業有限公司及第三人濮陽市新發鋼模板租賃有限公司國有土地使用權出讓合同糾紛案”中,濮陽市華龍區人民法院即認定原告在受讓涉案土地時乃屬善意取得。參見(2010)華法民初字第2681號《民事判決書》。。在《行政訴訟法》修改后,國有土地使用權出讓合同可能被納入行政庭管轄,如仍然對是否存在善意取得進行審查,其與在民事庭審查又有什么本質的區別呢?

相反,“中國行政審判案例”第157號案例“李貴寶訴南京市住房保障和房產局行政賠償案”對民事制度的適用,呈現出了不同的形態。本案的裁判要旨指出:“妥善保管物權登記資料,是登記機關必須履行的附隨義務,因保管登記資料不善導致當事人利益損害的,應承擔行政賠償責任。”*最高人民法院行政審判庭編.中國行政審判案例(第4卷)[M].北京:中國法制出版社,2012.192.筆者認為,該案判決對合同法理論中附隨義務的適用,方才真正顯現出“行政訴訟中適用民事法律制度”的意味。《合同法》第60條第2款規定:“當事人應當遵循誠實信用原則,根據合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義務。”學理上認為,保護義務亦屬于附隨義務的一種。“保護義務,是指在由于在合同接觸(準備交涉、履行、受領等)而有發生侵害對方生命、身體、財產的可能性的場合,對于諸此法益不予侵害的義務,”*韓世遠.合同法總論(第3版)[M].北京:法律出版社,2011.250.而本案恰可能與登記機關的保護義務有關。概言之,本案對附隨義務這一制度的借鑒,已經超越了實定法的層面、深入到了民法理論。誠如有德國學者所指出的,透過聯邦行政程序法第62條第2句準用民法之規定,認為準用之范圍不僅限于民法典條文本身,亦包括學說與司法裁判普遍承認的法理*Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 7. Aufl., 2008, §62, Rdnr. 22. 轉引自江嘉琪.德國(含歐盟)行政契約理論發展之趨勢[A].臺灣行政法學會主編.行政契約之基礎理論、法理變革及實務趨勢/行政程序法之最新發展[M].中國臺北:元照出版公司,2013.23.。

(四) 小結

《行政訴訟法》修改前,行政訴訟適用民法規范已有了各種各樣的實踐,但可惜的是,學者們于理論層面的探討仍然浮于表面,沒有形成自洽的且能忠實回應現實的成果。《行政訴訟法》修改后,行政訴訟適用民法規范有了基本的框架,即區分行政協議案件和一并審理民事爭議這兩種情況:首先,在行政協議案件的法律適用方面,《適用解釋》已經給予了較為明確的指引;雖然相關條文仍然留有一定疑惑,但不能否認這一系列基本的適用規則將會是后續探討行政協議案件審理法律適用的基礎。其次,一并審理民事爭議方面的規則較為簡單,出于訴訟經濟的考量,可以對實踐中已大量存在的行民交叉案件作出妥適的處理*有關民行交叉案件及一并審理的文獻,可參見李佳:《論民行交叉案件現行處理模式中存在的風險及其預防》,載《法學雜志》2011年第5期;寧杰:《民行交叉訴訟中基礎訴訟的確定》,載《人民司法(應用)》2011年第1期;黃學賢:《行民交叉案件處理之探究》,載《法學》2009年第8期;周濤裕:《民事與行政交叉案件的“一并審理”》,載《人民司法(應用)》2012年第3期。由于一并審理民事爭議的內容與本文并無直接的關聯,故對其不展開過于具體的論述。。需要牢記的是,在現行《行政訴訟法》背景下探討民法規范的適用一定要區分上述兩種情形。再次,在傳統的行政訴訟體系中適用民法規范早已在司法實踐中產生,但這部分內容并未在《行政訴訟法》的修改中得以體現。

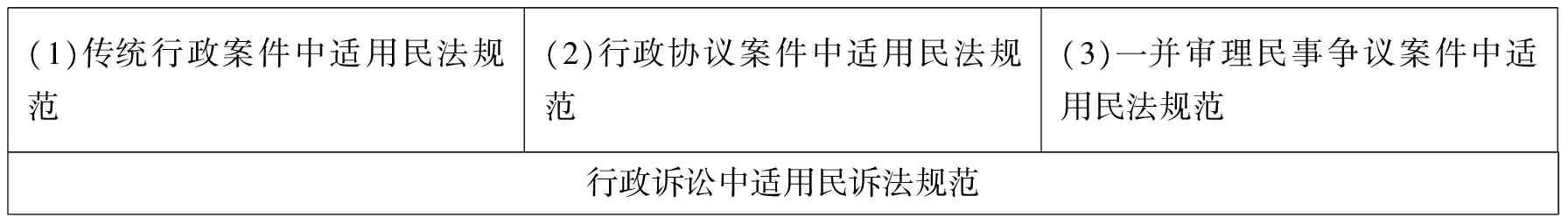

四、 結論:“雙階結構”之確立

通過上文的論述,筆者認為,行政訴訟中民訴法規范與民法規范的適用,大致可以搭出一個較為立體的架構,如下圖所示:第一,該架構的底層是行政訴訟中民訴法規范的適用,暫時并不區分不同的糾紛類型;第二,該架構的上層是行政訴訟中民法規范的適用,可分為(1)傳統行政訴訟中民法規范的適用*筆者所謂的“傳統行政案件”,泛指《行政訴訟法》修改前以“具體行政行為”為主要審查對象的行政訴訟。“傳統行政案件”并不是規范或者學理上的概念,僅用來區別修法后較為多元的行政訴訟類型而已。。(2)行政協議案件中民法規范的適用。(3)一并審理民事爭議案件中民法規范的適用。

(1)傳統行政案件中適用民法規范(2)行政協議案件中適用民法規范(3)一并審理民事爭議案件中適用民法規范行政訴訟中適用民訴法規范

上圖中由下往上的縱向箭頭意味著,在訴訟制度的語境下,由于行政訴訟本身的規定遠不及民事訴訟的規定完全,故各類行政案件中均有適用民訴法規范的可能性,因此其在邏輯上應當先行于實體法維度上各類行政案件對民法規范的適用。有左往右的橫向箭頭則表示,由(1)至(3),民法規范的適用越來越“順暢”;從(3)到(1),民法規范的“介入可能性”則越來越小。在(3)中,一并審理民事爭議等于說是借助行政庭的“手”來審理一個純粹的民事案件,因此其僅涉及到審判權限的劃分以及訴訟經濟的問題,其對民法規范的適用與在民事庭審理一樁民事案件完全相同,因此,其對民法規范的適用完全是“隨心所欲”的。在(1)中,出于“在行政法規范出現漏洞時,出于平等和正義的要求, 適用民法規范既有可能,也有必要……均應以行政法規范存在漏洞為前提,并遵守合理的規則和界限”的考量,其對民法規范的適用乃是嚴格而謹慎的。在(2)中,由于行政協議與民事合同天然的緊密聯系,在民法規范、尤其是合同法規范的適用上會較(1)顯得更為寬松,但由于行政協議仍帶有不少公權力的基因,因此與(3)相比,則會顯得更為嚴格。至此,現行《行政訴訟法》中民訴法規范與民法規范適用的結構已經被搭建起來。當然,需要指出的是,上述結構并非是一個僵硬的固體,而是可流動的、具有變化性的。筆者也并非要精確量化上述結構中各階層各部分的“內在成分”,而是旨在構建一種思考的體系、一種方法論的視角:當我們在《行政訴訟法》的框架內探討任何一類可能涉及到民訴法規范、民法規范的案件時,都可以從容地利用本“雙階結構”對其進行定位,于此,相關規范的適用進路也不會顯得毫無頭緒了。

Application of Civil Litigation Law and Civil Law inAdministrative Litigation: A Double-Layer Structure

HAN Ning

(ZhejiangGongshangUniversitySchoolofLaw,Hangzhou,Zhejiang310000,China)

Before Administrative Litigation Law of People’s Republic of China was amended, the application of Civil Litigation Law and Civil Law tended to be confused. Article 101 of Administrative Litigation Law sets concrete rules on the application of Civil Litigation Law in administrative litigation while in fact it remains the same as previously. To judges, it is still uncertain how to apply Civil Litigation Law. Via summarizing the previous judicial practice and academic studies, the Civil Law to be applied shall be classified into technical rules, general principles and civil law institutions. Due to the fact that Civil Law and Civil Litigation Law is closely related, the application of Civil Litigation Law and Civil Law in administrative litigation shall be regarded as a double-layer structure. The lower layer is the application of Civil Litigation Law in administrative litigation while the upper layer is the application of three categories of Civil Law.

administrative litigation; Civil Litigation Law; civil law; application

2016-09-25 修改日期 2017-03-16 該文已由“中國知網”(www.cnki.net)2016年12月7日數字出版,全球發行

韓寧,女,浙江工商大學法學院講師,法學博士,主要研究方向:憲法學與行政法學。

DOI.10.19510/j.cnki.43-1431/d.20161207.002

D922.1

A

1672-769X(2017)03-0071-11