粵語母語英語學習者語音障礙對聽力理解的影響

——以廣東省母語為粵語的高職高專英語專業(yè)學生為例

于娟

(廣東職業(yè)技術學院 應用外語系,廣東 佛山 528041)

粵語母語英語學習者語音障礙對聽力理解的影響

——以廣東省母語為粵語的高職高專英語專業(yè)學生為例

于娟

(廣東職業(yè)技術學院 應用外語系,廣東 佛山 528041)

本文旨在研究廣東省內母語為粵語的英語學習者的中介語語音系統(tǒng)對其英語聽力理解的影響。實驗研究28名母語為粵語并長期接觸普通話的高職高專英語專業(yè)學生對14個目標輔音的發(fā)音障礙情況,通過針對性的聽力綜合測試,探索英語學習者的語音障礙對英語聽力理解的影響。結果表明,粵語母語英語學習者由于受到粵語的母語遷移影響,以及第二語言普通話遷移的影響,形成了一個特殊的中介語語音機制,這個機制深刻地影響了英語學習者的聽力理解能力,具體表現為被試在聽力測試中的錯誤率和錯誤類型與在語音測試中的一致。

粵語母語 中介語 語音障礙 聽力理解

1.引言

在認知心理學中,聽力理解的處理模式分為兩種:自下而上處理和自上而下處理(Chaudron&Richards 1986)。這兩種處理模式交互發(fā)生,有時由于聽力目標的不同而有所側重。在自下而上的處理模式中,單詞是表示意義的最小單位,因此,詞匯辨認是意義解碼的第一步(任慶梅,2011)。我們從小接觸自己的母語,按母語的語音范疇聽辨因素。到了學習另一種語言時,如果碰到一些新的范疇分類,就會感到困難。就英語這門語言而言,其語音體系本身非常復雜,存在諸如連讀、弱化、省略等現象,加大了學生辨英語語音特征的難度。當學生學習一門外語時,因為音素特征和切分策略在學生的母語中缺失或與其母語中不同,會對目的語聽力理解造成干擾。由于英漢語之間存在較大的語言距離(language distance),由此引發(fā)的學習困難比較大,表現在英語聽力教學中就是學生對音素特征和切分策略感到陌生。除此之外,大部分二語學習者的輸出都與以目標語為母語者的輸出不一樣。這種努力向目標語規(guī)范接近而形成的語言學系統(tǒng),稱為中介語,即學習者的語言 (Selinker 1972; Eckman 2004)。而Eckman指出,二語研究中的語音材料證實二語習得者可以形成一種獨立于一語和二語的語言模式。鑒于以上兩個方面,本文研究對象為母語為粵語的高職高專英語專業(yè)學生在習得英語時形成的中介語語音系統(tǒng),重點在于輔音的發(fā)音及他們所犯的錯誤。

本文嘗試探尋在以上理論基礎之上,假設粵語語音障礙對英語聽力理解有影響,利用實證研究對粵語母語學生的語音障礙進行考查和統(tǒng)計。為了全面考查被試的聽力能力,被試要求完成一份聽力標準試題,試題成績作為學生聽力理解能力的重要參考標準,參與數據統(tǒng)計中,以全面比較被試的語音障礙是否對聽力理解產生影響。

2.實驗設計

為了確定粵語母語英語學習者在英語語音方面的具體障礙,根據英語輔音與粵語輔音的對比研究,本研究特別選取英粵易混淆及粵語中缺失的英語輔音為研究對象,目標包括[f]、[v]、[θ]、[e]、[?、[d?]、[∫、[s]、[z]、[n]、[l]、[r]、[w]和[t∫]一共14個輔音對象。

2.1 實驗對象

實驗邀請了30位研究對象。所有研究對象均在廣東省出生并居住,母語為粵語,從小學階段(6-7歲)起學習英語,并在幼兒園或小學階段學習普通話。總體來說,研究對象學習普通話的時長與學習英語的時長相當或比學習英語的時間更長。另外,所有研究對象均為廣東職業(yè)技術學院英語專業(yè)學生,英語水平中等。其中2位研究對象的語音數據由于技術原因無法使用,因此,實驗一共收集了28位研究對象的有效數據。

2.2 實驗一

實驗一為語音發(fā)音測試,測試方式為朗讀。試題均來自《英語語音教程》,能夠真實有效地反映被試的語音發(fā)音水平。目的在于確定研究對象英語語音發(fā)音過程中存在的輔音發(fā)音障礙,從而進一步與聽力測試的結果進行對比分析。

2.2.1 實驗材料

朗讀材料分為3部分,包括單詞、文段及最小對比對。本實驗中,含有[∫]的單詞有5個,以測試該輔音在單詞不同位置的發(fā)音,而其余輔音各挑選4個單詞,共57個單詞。文段有152個詞,其中有17個目標單詞,共14個輔音為研究目標。最小對比對共有12組。

2.2.2 實驗步驟

每位實驗對象有三分鐘預覽閱讀材料,實驗正式開始之時開始錄音,直至測試結束。被試需盡量流暢、不間斷地朗讀所有閱讀材料。實驗過程中不得使用任何參考書籍及工具。實驗進行大約5分鐘。錄音部分由兩位老師同時聽,并且詳細記錄被試在朗讀過程中目標輔音的語音錯誤。

2.2.3 實驗數據統(tǒng)計與分析

實驗結果顯示,某些不存在于粵語中的輔音容易出現發(fā)音錯誤,包括[v]、[θ]、[e]、[?、[d?]、[∫]、[z]、[r]及[l]。 其中,[e]、[?]、[v]及[θ]的錯誤率最高(高于35%)。Wang曾提出這四個輔音對于中國的英語學習者來說難度比較高。其中[f]、[s]、[n]、[w]和[t∫]錯誤總頻數少于3處,故不做特別分析。本研究中,在收集到的140例[e]發(fā)音中,有87例被標記錯誤,錯誤率為62.14%。其中,[d]替代率為65.5%,[z]替代率則為13.7%,只有3例使用[f]代替[e]。其次,[v]均出現在單詞開頭,錯誤率為46.43%,112例中有52例出現錯誤。實驗結果發(fā)現,52例錯誤中有49例以[w]代替[v],只有1例使用[f],此結果與Chan和Li的研究結果一致。這表明了他們的替代策略更貼近于母語為粵語的英語學習者。再次,[θ]發(fā)音的錯誤率為36.31%,168例中有61例錯誤。本實驗中的研究對象使用4個變體對[θ]進行替代,分別為[s]、[f]、[t]和[d]。在本研究中,[?]的錯誤率為53.57%,56例中有30例出現錯誤。且實驗對象對使用[∫]代替[?]有明顯傾向,有15例使用[∫],有14例使用[d?]。

總體來說,本次實驗結果顯示,母語與目標語之間存在差異的確會造成發(fā)音困難。Wang提出有些存在于英語但不存在于中文的音素,會給英語學習者帶來很大的困擾,尤其是[v]、[θ]、[e]及[?]。 從本研究中可見,實驗對象代表了廣東省內一群獨特的英語學習者,他們在習得英語的過程中形成的中介語有別于受單一粵語或普通話影響的英語學習者。他們的中介語的形成受母語遷移(粵語)和母語與目標語的差異影響,但同時受第二語言(普通話)的制約。

2.3 實驗二

根據實驗一所得的結果,實驗二在考查14個輔音的基礎上, 把以下輔音作為重點考查對象, 包括 [e]、[?]、[v]、[θ]、[d?]、[∫]、[z]、[r]及[l]。在聽力考試試題設計中,充分考慮粵語母語及普通話造成英語學習者在母語負遷移的影響下形成獨特的中介語體系,造成英語發(fā)音障礙。因此,實驗二的研究問題為:粵語母語英語學習者的語音障礙是否影響其英語聽力理解?相應的實驗假設為:粵語母語英語學習者的語音障礙影響其英語聽力理解。

2.3.1 實驗材料

聽力材料分為3部分,滿分100分。第一部分為單詞辨音,共10題,每題記2分,要求考生在最小對比對中選出聽到的單詞。第二部分為單詞聽寫,共10題,每題記3分。第三部分為聽錄音填空。共兩篇文章,第一篇選自新概念英語2,114詞,10處填空,每處記2分。第二篇選自大學英語四級考試中的聽力短文,267詞,15處填空,每處記2分。目標詞均包含目標輔音。為了保證試題的信度和效度問題,特對45道試題中所含的14個變量進行內部一致性檢驗,結果顯示Alpha值為0.798,試題符合信度要求。試題來源于《英語語音教程》與大學英語四級聽力試題,能夠真實反映測試者的英語聽力能力,符合效度要求。

2.3.2 實驗步驟

被試被告知進行聽力考試,錄音部分為提前錄制的音頻,音質清晰,考場安靜。按照題型的難易程度,第一部分錄音播放兩遍。第二部分播放兩遍,每個單詞停頓5秒時間。第三部分短文播放三遍。用時共計三十分鐘。最后留有兩分鐘檢查之后收卷。試卷批改之后,根據同學們的錯誤類型,逐一進行單獨訪談,主要記錄被試答題錯誤的原因。

2.3.3 實驗數據統(tǒng)計與分析

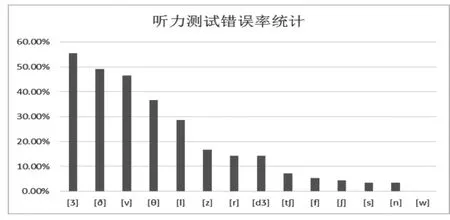

由于實驗一有效數據為28份,為了增強數據對比性,實驗二中抽取相應28份試卷進行統(tǒng)計分析。平均分為76.24,最高分為91分,最低分為59分。卷面難度適中,能夠真實有效地反映學生的聽力理解水平。實驗結果顯示,14個目標輔音錯誤率如下圖(圖1)。其中,錯誤率最高的輔音分別為[?]錯誤率為55.36%、[e]錯誤率為49.11%、[v]錯誤率為46.43%、[θ]錯誤率為36.61%,錯誤率最低的為[f]、[∫]、[s]、[n]和[w],錯誤率均在5%以下。

圖1 聽力測試錯誤率統(tǒng)計

從各個題型具體來分析,辨音部分的錯誤分布比較集中。其中,錯誤率最高的目標輔音為[e]與[z],高達21位被試判斷錯誤。第二題目標輔音為[v]與[w],有10位被試判斷錯誤。第三題目標輔音為[r]與[l],有9位同學不得分。單詞聽寫部分錯誤率最高的詞匯為invasion,有23位同學不得分,其次為leisure,有18位同學不得分。有趣的是,這兩個詞考查的均為輔音[?]。另外,這個部分值得注意的還有目標詞thought,錯誤頻數達到10;目標詞those,錯誤頻數為10;單詞usual,錯誤頻數為9。這些詞的難度并不大,從試后訪談來看,被試對這些詞匯的熟悉度還是很高的,但是在缺乏語境的情況下,再加上對考查輔音發(fā)音的不確定性造成了同學們的誤判。第三部分聽寫填空中,值得特別關注的錯誤有單詞drove,waved,reached,thought,whether,occasionally和either。這些詞匯的錯誤頻數均達到10次以上。涉及輔音有[v]、[θ]、[e]、[t∫]和[?]。

3.實驗結果與分析

3.1 語音與聽力測試對比分析

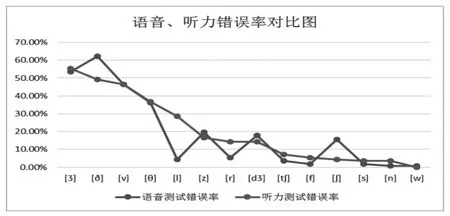

從下面的對比圖可以看出,在考查的輔音范圍內,語音測試錯誤率和聽力測試錯誤率的折線圖走勢非常相似。(圖2)其中,錯誤率最高的幾個輔音具有高度的一致性,均為[e]、[?]、[v]及[θ]。為了更清晰地了解語音障礙對聽力理解的影響,本文將重點對錯誤率最高的四個輔音的錯誤類型進行對比分析。

圖2 語音、聽力錯誤率對比圖

3.1.1 [e]-濁齒擦音

輔音[e]對大多數粵語母語的學生來講發(fā)音比較困難,因為無論在粵語中,還是在普通話中,都不存在這個音。大多數被試在母語遷移的影響下,會選擇母語中發(fā)音較為相似的音代替輔音[e](劉沛富,潘燕萍,2010)。故而在語音測試的錯誤類型中,被試多用[d](65.5%),[z](13.7%)代替濁齒擦音[e]。同時,在聽力測試中,考查輔音[e]的目標詞一共有四個,分別為then,those,whether和either。其中,在辨音題目中,有21位被試把then判斷為zen。單詞聽寫任務中those錯誤頻數為10,6例寫成了doze及其變體,2例寫為vote及其變體。填空任務里被試多用where(9例)代替whether,兩例寫成了when。同樣的,目標詞either,被試錯誤填寫hidder及變體6例,deeder及變體3例,空2例,neither2例。由此可以清晰地看出,在聽力理解過程中,被試多用[d](27.27%),[z](38.18%)及空缺(16.36%)代替輔音[e]。在試后訪談中發(fā)現,被試大多由于對目標輔音發(fā)音的不確定,造成無法準確判斷目標詞匯,造成語音中的發(fā)音障礙妨礙了聽力中對目標詞的判斷。無論是在辨音題目部分,還是聽寫題目部分,即使再簡單不過的詞匯,如those(錯誤10例),then(錯誤21例),都會有大量的被試誤判誤寫。同時,在聽力填空部分,會造成被試將目標音省略的現象,如whether,9位被試寫成了where,說明被試對輔音[e]的發(fā)音不清晰造成辨認目標輔音的不敏感。

3.1.2 [?]-濁腭齦擦音

由于輔音[?]在粵語和普通話中都缺失,因此無論是講粵語還是講普通話的人都有發(fā)音困難。對于說普通話的人來說,拼音中的r與英語的[?]很相似,所以北方省份說普通話的人更傾向于使用[r]代替[?](Deterding 2006)。粵語里并沒有類似[?]的音素,所以說粵語的人傾向于以[s]或[∫]代替[?]的發(fā)音(Chan&Li2010)。這樣的現象在我們的實驗結果中是顯而易見的。語音測試結果顯示,[?]的錯誤率為53.57%,56例中有30例出現錯誤。有15例使用[∫]代替,有14例使用[d?]代替,只有1例使用[r]。而在聽力測試中,目標詞匯有l(wèi)eisure,usual,invasion和occasionally四個詞匯。其中,18位被試在聽寫任務leisure中不得分,4例寫成了layer,leision及變體有8例,leigent及變體6例。9位被試usual不得分,均以Europe替代。Invasion出現錯誤23例,寫成invation及變體的有13例,invison及變體6例,其他4例。對于occasionally,共出現12例錯誤,寫成acationally及變體10例,其他2例。從以上錯誤類型可以清晰地總結出,被試偏向用[∫](錯誤31例,占總數的50%),[r](錯誤13例,占20.97%)及 [d?](錯誤6例,占9.68%)代替輔音[?]。這樣的結果與語音測試不謀而合,至于在聽力測試中被試使用[r]代替[?]的比例明顯高于在語音測試中的比例,可能是由于被試在粵語、普通話的共同影響下造成的特殊現象。

3.1.3 [v]—濁唇齒擦音

Deterding指出有些母語為普通話的英語學習者有規(guī)避濁唇齒擦音[v]的傾向,或者用[w]代替[v]。但對于母語為粵語的英語學習者來說,他們傾向于使用[w]或[f]代替[v](Stibbard 2004),在詞尾以[f]代替,在單詞開頭則使用[w](Chan&Li 2000)。在語音測試中,[v]都出現在單詞開頭,錯誤率為46.43%,112例中有52例出現錯誤。實驗結果發(fā)現,52例錯誤中有49例以[w]代替[v],只有1例使用[f],比較具有母語為粵語的英語學習者的特點。在聽力測試中,目標詞匯為vest,visit,waved和drove,兩個在詞頭,兩個在詞尾。在辨音題目vest的判斷中,有10位被試誤判為west,有3位被試在聽力填空中visit不得分,均以waited替代。與語音測試不同的是,聽力測試有兩個詞匯[v]在詞尾,其中waved有18位被試不得分,13位被試寫成waited及其變體,5位被試寫成way及其變體。Drove的錯誤頻數高達21,寫成grow及其變體的有13例之多,寫成draw及其變體的有8例。以上錯誤類型分析顯示,在聽力測試中,母語粵語的英語學習中更偏向用規(guī)避(39例,占錯誤總數的75%),或是 [w](13例,占錯誤總數25%)替代輔音[v]。有意思的是,這里出現了用[t]代替[v]的現象,在測后訪談中,多數被試反映由于聽得不是非常清楚,仿佛[v]這個輔音的位置被空出一拍一樣,難以分辨是哪個音素,以至于大多數寫錯的被試反應不出目標詞,只好寫出仿佛比較像的waited。因此,這個現象并不能歸類于簡單的輔音代替,而應歸于規(guī)避濁唇齒擦音[v]的后果。這種現象既有母語為普通話的英語學習者的特點,又符合粵語為母語英語學習者的特征,足以說明本次實驗被試兼具母語為粵語、第二語言為普通話英語學習者語音障礙的特殊性,以及其對聽力理解有針對性的影響。

3.1.4 [θ]—清齒擦音

在粵語為主要語言的香港地區(qū),英語學習者傾向于使用[f]代替[θ](Bolton 2003),但在大陸和臺灣地區(qū),英語學習者則更多選擇[s]代替[θ](Hung 2005)。在語音測試中,[θ]發(fā)音的錯誤率為36.31%,168例中有61例錯誤。研究對象使用4個變體對[θ]進行替代,分別為[s](41例,占錯誤總數67.21%),[f](13例,21.31%),[t](4例,6.56%)和 [d](3例,4.92%)。不難發(fā)現,在語音測試中,他們對[s]替代有明顯的傾向。在聽力測試中,考查詞有thought(聽寫),south,methods和thought(填空)。在聽寫任務中,有10位被試拼寫thought不得分,6例寫為fault及其變體,4例寫為sort及其變體。而在填空任務中,thought的錯誤頻數高達19次,有15例使用found及其變體代替,有2例使用sold替代,2例空白。在聽力填空任務中,south錯誤頻數為3,均以sort及其變體替代。Methods錯誤9例,有6例用measures替代,3例用breakfast。從聽力理解錯誤類型得出,被試多使用[f](15例,占錯誤總數的36.59%),[s](15例,36.59%)替代輔音[θ]。我們發(fā)現這里被試有用measures中的[?]代替methods中的[θ]的傾向,經過測后訪談了解到,這些被試把measure中的輔音[?]誤讀為[s],造成了這樣特殊的現象,因而這6例錯誤應該歸類為用[s]替代[θ]。總體來講,語音測試與聽力測試中,被試使用的音素替代輔音[θ]具有一致性。

3.2 輔音[l]、[r]和[∫]的對比分析

從圖2發(fā)現,在語音測試和聽力測試錯誤率對比中,大部分輔音情況都比較相似,而輔音[l]、[r]和[∫]兩次實驗數據略顯出入。錯誤類型分析顯示,輔音[l]在語音測試中均在開頭,錯誤率僅僅為4.46%,而在聽力測試中,檢測詞為fly和delivery,目標輔音均在中間,錯誤率為28.57%。fly在辨音試題中,有9位被試誤判為fry,屬于典型的粵語母語的英語學習者在區(qū)分[l]、[r]發(fā)音時出現的失誤(劉沛富,潘燕萍,2012)。從這一點并不能說明兩次實驗結果有差異,恰恰相反,聽力測試結果正好印證了粵語母語的英語學習者的語音障礙對英語聽力理解有一定的影響。同樣的,輔音[r]的情況與[l]的情況一致,在聽力測試中均出現在單詞中間,對被試的判斷影響更為深遠。

另一個值得注意的發(fā)音是輔音[∫],在語音測試中錯誤率15.48%,而在聽力測試中錯誤率僅為4.46%。有趣的是兩個實驗同時出現了social這個詞,在語音測試中的錯誤頻數僅為1,在聽力測試中為0。之所以會出現錯誤率相差比較大的情況,在測后訪談中了解到被試在語音測試朗讀sugar一詞時,有11位被試認定sugar中的s發(fā)音就是[s],而不是[∫],所以這里并不屬于發(fā)音障礙,而屬于單詞發(fā)音掌握不牢固。故而排除這個因素,輔音[∫]在兩次實驗中的結果是一致的。

4.結論

從本研究中可見,實驗對象代表了廣東省內的一群獨特的英語學習者,他們在習得英語的過程中所形成的中介語有別于受單一粵語或普通話影響的英語學習者。他們的中介語的形成受母語遷移(粵語)和母語與目標語的差異影響,但同時受第二語言(普通話)的制約。這些綜合因素的影響導致粵語母語的英語學習者的發(fā)音偏好具有特殊性,而這種發(fā)音障礙的獨特性在聽力過程中會展現出來。這里的聽力不僅僅包含單詞辨音練習,而且包括單詞聽寫、短文填空等綜合題目。總的來說,在本次重點研究的9個輔音中,英語發(fā)音障礙對聽力的影響是顯而易見的。尤其是 [v]、[θ]、[e]及[?]這四個輔音,在錯誤率對比及錯誤類型對比分析之后得出它們在語音測試和聽力測試中出現的錯誤是非常一致的。其他的音素雖然有非語音因素的干擾,但是通過訪談之后,排除一些干擾因素,得到的結果也是非常一致的。由此足以見得英語語音發(fā)音障礙對聽力理解的影響是深遠的。

5.結語

語音是語言的基本要素。提高聽力水平首先要過語音關,因為發(fā)音不準,就不可能正確理解所聽的內容。心理語言學派認為音感、韻律感、語感是聽音中迅速分辨詞義、語意的基礎(朱小玲,2000)。本研究通過對粵語母語的英語學習者語音障礙的調查與研究,選取14個輔音作為研究對象,探索該英語學習者的語音障礙對英語聽力理解的影響。結果表明,粵語母語英語學習者由于受到母語粵語的母語遷移影響,以及第二語言普通話的遷移影響,形成了一個特殊的中介語機制,而在這個機制的影響下,相對應的聽力理解出現了同樣的錯誤。這一系列證據說明語音發(fā)音障礙對英語聽力理解產生了一定的影響。當然,本研究僅僅局限于對14個輔音的研究,其他的語音現象,比如粵語母語英語學習者的元音發(fā)音障礙、單詞結尾輔音的發(fā)音障礙、連讀、弱讀等,對英語聽力的影響又是如何,這一系列問題都值得大家深入研究,以此為粵語母語的英語學習者提出更多的潛在問題,積累更多的解決方案,從而為英語聽力訓練和聽力教學提供更多寶貴的經驗。

[1]Chaudron,C.&Richards, J.C.The Effects of discourse markers on the comprehension of lectures[J].Applied Linguistics:1986(7).

[2]Selinker L.Interlanguage[J].International Review of Applied Linguistics in Language Teaching,1972(10).

[3]Eckman F.R.From Phonemic Differences to Constraint Ranking:Research on Second Language Phonology[J]. Studies in Second Language Acquisition,2004(26).

[4]Wang Q.Phonological Features of China English:An Acoustic Investigation on Segmental Features of Educated China English Speakers[J].Proceeding of the 16th Conference of Pan-Pcific Association of Applied Linguistics,2011.

[5]Deterding D.The Pronunciation of English by Speakers from China[J].English World-Wide,2006(27).

[6]Chan A.Y.W.&Li D.C.S.English and Cantonese Phonology in Contrast: Explaining Cantonese ESL Learners’English Pronunciation Problems[J].Language,Culture and Curriculum,2010(13).

[7]Bolton K.Chinese Englishes:A Sociolinguistic History[M].Cambridge:Cambridge University Press.2003.

[8]Hung T.T.N.Phonological Features of“New Englishes”[C].Edinburgh:First International Conference on the Linguistics of Contemporary English.2005.

[9]劉沛富、潘燕萍.粵方言區(qū)學生英語語音錯誤的成因及教學對策[J].廣東工業(yè)大學學報(社會科學版),2010(10).

[10]任慶梅.英語聽力教學[M].北京:外語教學與研究出版社,2011.

[11]朱小玲.影響學生聽力水平的因素及其對策[J].蘭州大學學報(社會科學版),2000(28).

[12]郭瑞芝.語言學:語音與聽力玄機透視[J].外語與外語教學,2003(3).