教育技術學專業學生媒介素養現狀調查報告

——以洛陽師范學院為例

梁玉珍

(洛陽師范學院,河南 洛陽 471934)

教育技術學專業學生媒介素養現狀調查報告

——以洛陽師范學院為例

梁玉珍

(洛陽師范學院,河南 洛陽 471934)

本文以媒介融合背景下教育技術學專業的媒介素養教育為出發點,通過對洛陽師范學院教育技術學專業在校生的問卷調查,了解教育技術學專業學生的媒介素養狀況,探究培養教育技術學專業學生媒介素養的途徑,讓他們正確利用媒介,并具備建立獲得、創造媒介信息的能力,在媒介融合的新環境下“學會生存”。

媒介素養教育 教育技術學 實施途徑

隨著電子網絡信息技術的迅猛發展,我們正處于一個由媒介技術和產品構成的“融媒體”時代,從傳統媒體到新興媒體,從Web2.0到Web3.0,三網合一,社會、經濟、文化、教育、科技的多元特征日益顯著,面對眾多繁雜的信息和媒體,引導公民科學地選擇信息、使用媒介勢在必行。隨著教育信息化程度不斷提升,媒體在學習中的中心地位相應提升,能否促進學生在不斷變化的媒體環境中有效開展學習是對我國媒介素養教育提出的嚴峻考驗,教育技術專業肩負著為中小學培養信息技術教師的重要使命,教育技術專業學生的媒介素養狀況直接影響廣大中小學生的媒介素養。

一、教育技術學專業學生媒介素養現狀調查

為了準確了解教育技術專業學生的媒介素養狀況,我們選取了洛陽師范學院教育技術學專業四個年級的學生進行了問卷調查。此次調查問卷的問題設置主要借鑒了復旦大學信息與傳播研究中心出版的 《中國傳播學評論——媒介素養專輯(第三輯)》一書中《互聯網時代上海高校媒介素養調查報告》和碩士論文 《鄭州市大學生媒介素養實證研究》中的問卷。

(一)問卷調查過程

本次調查主要以抽樣形式從“媒介使用”、“對媒介的認識和理解”、“利用水平”及“批判與反思能力”四個主要方面進行了問卷調查。本次調查共發放問卷120份,收回問卷115份,有效問卷113份。其中教育技術學專業大一學生占33.3%,大二學生占33.3%,大三學生占8.3%,大四學生占25%;男生占9.47%,女生占90.52%。

(二)調查結果比較分析

1.媒介接觸情況分析

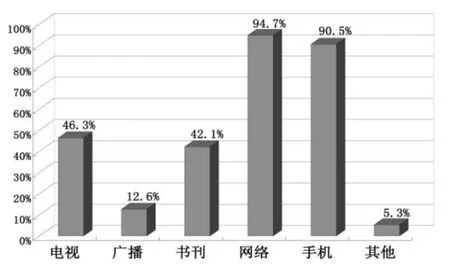

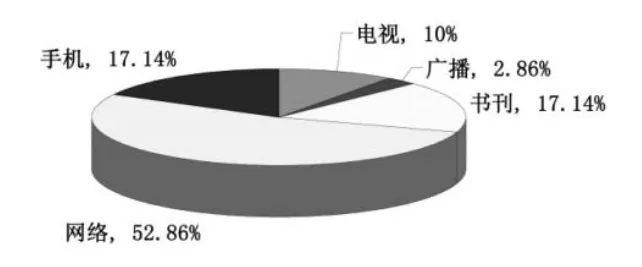

問卷中,主要針對媒介接觸的種類、最喜歡的媒介、媒介接觸動機及媒介使用時間這四個方面進行了問題設置。問題 “你經常接觸的媒介種類”(多選)的結果顯示 (圖1),94.7%選擇了網絡,90.5%選擇手機,46.3%選擇電視,42.1%選擇書刊,12.6%選擇廣播。可見,網絡和手機成為教育技術學專業學生接觸最多的媒介,也是自媒體時代大學生選擇媒介的傾向。“最喜歡的媒介”(圖2),網絡占到了52.85%,手機和書刊次之,并且持平,都占17.14%,電視、廣播及其他則都低于百分之十。由數據可見,網絡和手機最受學生青睞,而作為公共媒體的廣播被大多數學生忽視。

圖1 經常接觸的媒介(多選)

圖2 最喜歡的媒介

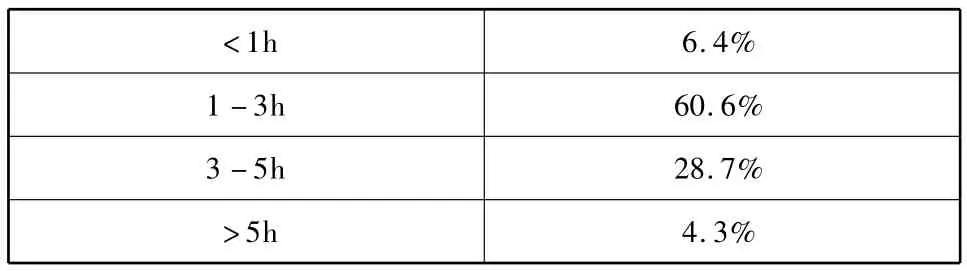

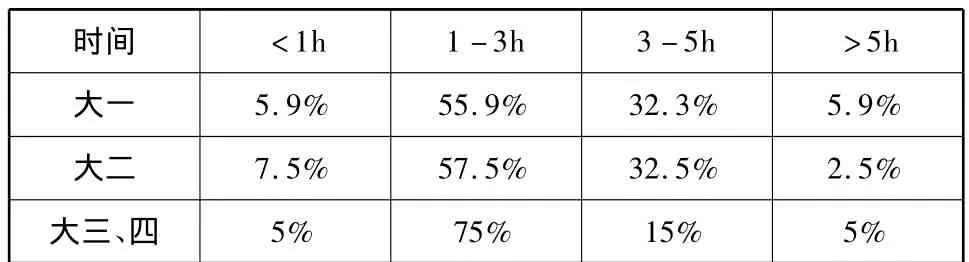

教育技術學專業學生有89.3%的每天花在媒介上的時間在1到5個小時以內(表1)。大二學生使用媒介的時間最多,大三、大四學生使用媒介的時間最少。

表1 每天花在媒介上的時間

表2 低年級和高年級的媒介使用時間

2.媒介的使用、鑒別能力情況分析

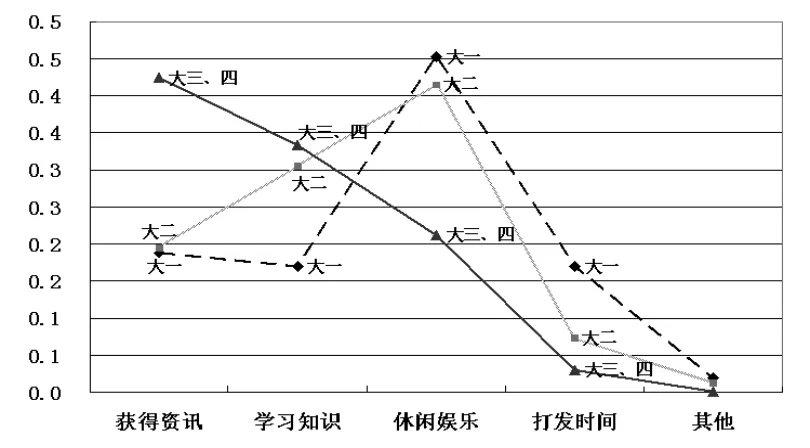

從使用媒介的動機和目的的數據趨勢上看(圖3),教育技術學專業學生在五個動機(獲得資訊、學習知識和休閑娛樂、打發時間及其他)的分布上有顯著差異。大一和大二的圖勢有明顯起落,大三、大四則呈平穩下降的趨勢。大一學生在獲得資訊和學習知識上始終處于最低點0.18和0.17,大二居中0.19和0.3;相對的,大三、大四的學生在獲得資訊和學習知識上高于大一、大二,分別是0.42和0.33。在休閑娛樂和打發時間上,大一學生的數據達到最高點0.45和0.17,動機較強,大二依然居中0.42和0.07;大三、大四始終在最低點0.21和0.03。由此可見,高年級學生在利用媒介獲取有效信息的能力上強于低年級。對于低年級特別是大一學生,需要其在利用媒介獲得資訊和學習知識上加強動機、端正態度、提高能力。

圖3 不同年級使用媒介的動機和目的的數據趨勢圖

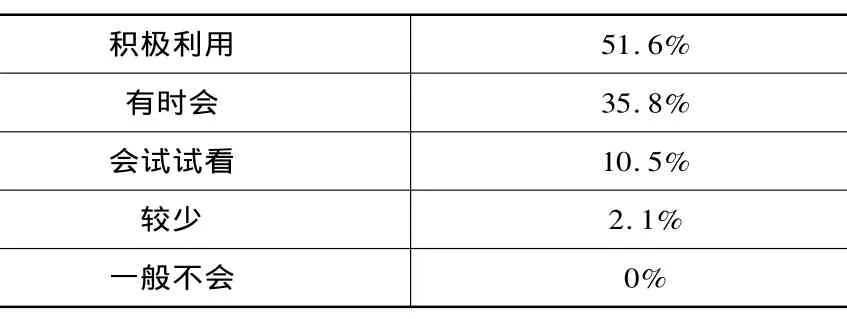

關于媒介使用主動性的調查,從表3和表4數據可以看出四個年級的學生超過80%會主動使用媒介獲取解決問題的途徑并與老師互動,積極利用或求助媒介的超過一半。但從另一方面看,“有時會”和“會試試看”的46.3%的學生的媒介使用能力還有待提高,70.5%的較少或不會通過媒介和老師互動。

表3 遇到問題是否主動利用或求助媒介

3.對媒體的辨別能力情況分析

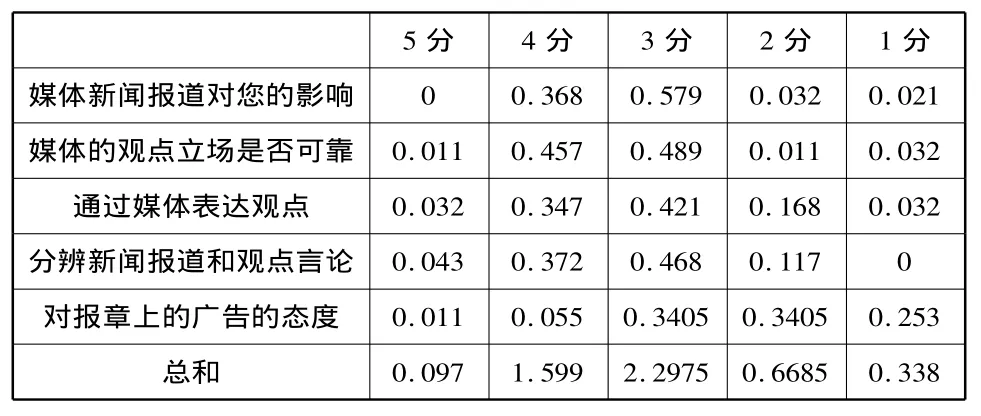

表5 媒體辨別能力數據

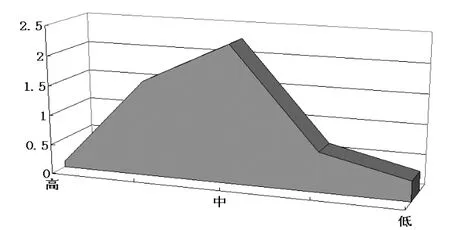

問卷中的12-14,17、18題是針對本專業四個年級學生對媒介判斷能力設置的,問題為評等式提問,數據如表5。評等式的總和數據分布(圖4)可以看出,本專業學生的整體媒介能力水平處于中等偏上層次,中下層次占比重較高層次多。

圖4 媒介能力水平分布圖

表6 對自己媒介能力的評價

4.自我評價情況

評價研究方法廣泛應用于教育技術領域,媒介素養教育研究實施過程中充分運用診斷型評價、形成型評價和總結型評價中的價值性判斷,檢驗媒介素養教育現狀,有助于提高和完善媒介素養教育的實施。表6是學生查找信息過程中對自己選擇媒介能力的判斷,超過90%的學生集中在“較好”和“一般”,僅4.2%的學生“精通”選擇媒介的能力。

5.媒介素養教育的認識情況

問卷19-22題是從本專業學生對媒介素養教育的認識,媒介素養與個人發展的關系這兩個方面出發設置的。97%的覺得媒介對個人學習和發展有作用;86.2%的認為媒介素養應該成為個人全面素質發展中的重要組成部分;60%的雖然對媒介素養教育了解不全面,但81.9%的贊同教育技術學專業應加強媒介素養教育。

從問卷調查結果看,洛陽師范學院教育技術學專業學生的媒介素養狀況有以下特點:(1)媒介接觸以網絡、手機等自媒體為主,并成為最受歡迎的媒介;(2)在使用媒介娛樂、消遣的時間上,低年級使用媒介的時間相對高于高年級;(3)在媒介鑒別使用能力上,低年級能力水平低于高年級。高年級學生在利用媒介獲取有效信息的能力上高于低年級。但是高低年級普遍存在的問題是利用媒介與教師互動能力較低;(4)在媒介信息辨別能力上,學生總體集中在中等偏上等級,呈現兩頭大、中間小的態勢;(5)媒介素養的自我評價能力同樣集中于中等偏上水平,總體看來,教育技術學專業有相對較好的媒介技術基礎,并期望通過接受媒介素養教育提高綜合素質。但傳媒知識和相關經驗還不夠豐富,缺乏專門、系統的教育和訓練,水平亟待提高。

綜合調查結果,我們可以根據維果茨基的 “最近發展區”理論,找到教育技術專業學生的“可提高區域”,如對媒介水平分布在中高層次和中低層次的學生,通過媒介素養教育,將媒介素養提升層次。

二、教育技術學專業學生媒介素養提升途徑

(一)改革課堂教學提升教育技術專業學生媒介素養

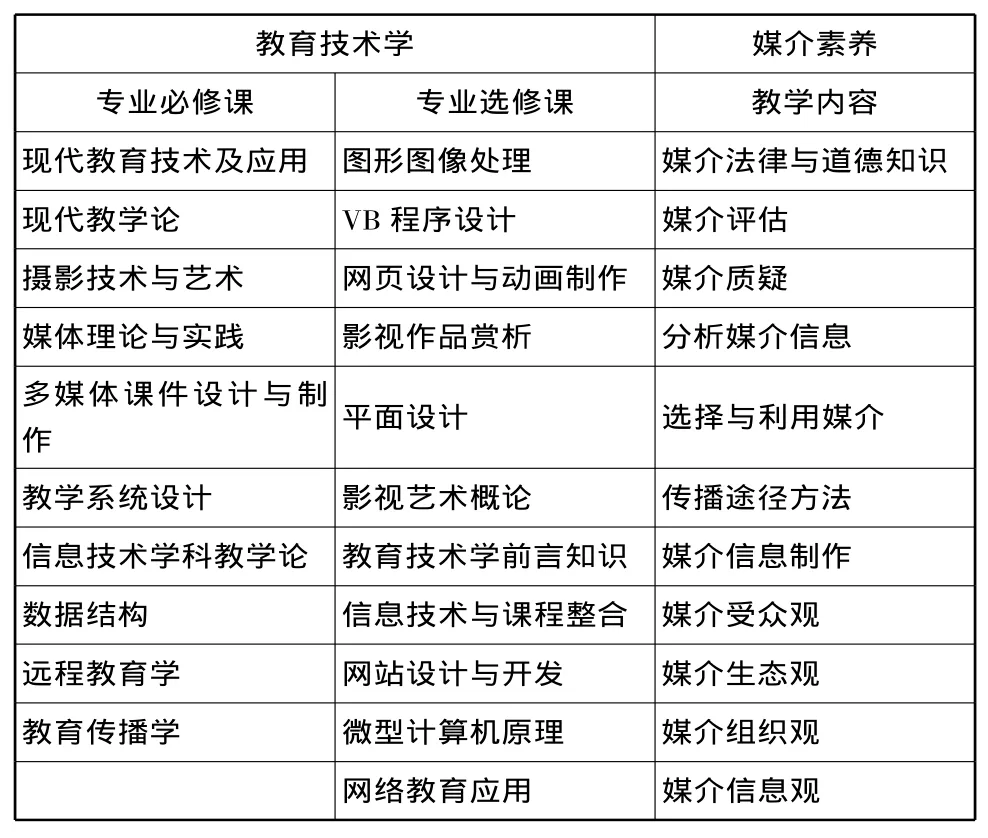

洛陽師范學院教育技術學專業課程可分為專業必修課、專業選修課兩大類,媒介素養教育的教學目標與本專業教學內容有很大的相似之處(表7)。主要表現在理論課程和實踐課程兩個方面:

第一,教育技術學課程中的媒體類理論課程,涉及媒介素養教育內容中的媒介理論。如“媒體理論與實踐”和“教育傳播學”對應“傳播途徑方法”和媒介的“四觀”。

第二,教育技術學的媒體實踐課程,涉及媒介素養教育內容中的媒介信息理論。如“多媒體課件設計與制作”、“圖形圖像處理”、“網站設計與開發”和“分析媒介信息”、“選擇和利用媒介”、“媒介信息制作”相似。

表7 洛陽師范學院教育技術學專業課程設置與媒介素養教學內容

按照傳統課堂教學模式,有學者根據國外課程經驗,認為媒介素養教育的課程模式主要有三種:一是成為一門獨立的必修課;二是作為某一正規課程的一部分內容;三是作為選修課,學校內開設有媒介素養等選修課程,如“課外講座”(圖5)。我們可以改革課堂教學,有效加強媒介素養教學,提升學生媒介素養。

圖5 成都大學媒介素養講座

(二)利用新技術提升學生媒介素養

現今,4G技術、移動互聯技術和智能手機終端飛速發展,面向個人的新興數字化產品越來越多,面對琳瑯滿目的媒介,我們選擇適當的新型媒介對學生進行媒介素養教育。

1.媒介素養教育網絡課程

以教育技術學專業學生為例的問卷調查結果顯示本專業學生經常使用網絡的占94.7%,網絡課程為學生提供了隨時隨地學習的可能。我們可以充分利用網絡課程對學生進行媒介素養教育,改變學生的上網動機,提高學生的媒介選擇能力和鑒別能力。如“網易公開課”的《麻省理工公開課:媒體》,又如我國具有代表性的國家精品課程《視覺文化與媒介素養》,自2007年開始,作為專業基礎課在個別高校教育技術學專業本科階段開設。

2.媒介素養與移動終端學習

《皮尤(Pew)互聯網與美國人生活調查報告》數據顯示,越來越多的中學教師在日常教學中使用數字工具。移動技術在課堂教學中逐漸占據主導地位。73%的教師表示他們(包括他們的學生)會使用智能手機參與課堂教學活動,近一半的教師使用電子閱讀器或平板電腦進行教學。

在互動式的傳播時代,我國教育開始向以學生為中心的課程開發階段。4G手機作為移動終端學習的最佳選擇,具有傳統媒介無法比擬的幾大優勢:一是隨時隨地,動態交流;二是反饋及時,互動性強;三是視聽合一,多樣傳輸;四是介質輕便,經濟靈活。媒介素養教育與移動終端的學習可以通過以下三種模式實施:(1)開設基于微信的移動學習與媒介素養理論課程;(2)開設基于WAP連接瀏覽的移動學習與網絡教育應用課程;(3)開設基于專家系統的移動學習與教育技術學上機操作課程。

3.媒介素養教育與SNS社交媒體

媒介融合賦予了傳播媒介三種主要功能:(1)監督,即提供有關周圍環境的信息;(2)聯系,即展現各種解決問題的選擇性方案;(3)傳輸,即社交和教育。SNS社交媒介的交互功能促進了學生媒介素養協作與反思學習。

微博、QQ、微信作為運用最廣的社交媒體,不僅擁有網絡的廣泛性,還具有即時性、裂變式傳播等優點。師生通過微博、微信和QQ進行媒介素養教育互動,建立“微課堂”,即時間短,碎片化信息,內容豐富,學習效果顯著,實現點對面的教育形式,以更人文的形式引導學生辨析選擇利用媒介,認識媒體的影響和規則,區分現實、虛構和個人觀點。

各大高校開始開設微博選修課程,創設“微課堂”,如滁州學院開設的“微博與社交”公共選修課,課堂上通過@老師答到,同時通過微博回答問題。充分利用“微博圍觀”效應,提高學生與老師的互動率。在調查中,83.2%的學生會通過媒介與老師互動,但其中僅有29.5%的學生經常或有時與老師互動。學生在“微課堂”中擁有了更多的話語權,在媒介素養教育課程中,學生是主體,他們的溝通交流形成一種“圍觀”效應,促成媒介素養相關話題成為大家關注的焦點,這便是“微博圍觀”效應。

[1]張艷秋.國外媒介教育發展探析[J].國際新聞界,2005(2):11-16.

[2]宋小衛.西方學者論媒介素養教育[J].國際新聞界,2000(4):55-58.

[3]陳吉利.師范院校教育技術學課程教學的探討[J].教育技術,2008(6):64-65.

[4]林秀瑜,李夢杰.廣東省高校媒介素養課程教學活動優化策略研究[J].湖北廣播電視大學學報,2013(2):95-96.

[5]謝利霞.大學生媒介素養現狀及對策研究[D].吉林:吉林大學,2006.

[6]肖文,張舒予.信息技術支持下的媒介素養教育[J].中國教育信息化,2008(5):18-20.

[7]張開.媒介素養概論[M].北京:中國傳媒大學出版社,2006.

[8]李楠.鄭州市大學生媒介素養實證研究[D].鄭州:鄭州大學,2009.

本文系河南省2015年教師教育課程改革研究一般項目階段性成果;

課題名稱:師范生媒介素養教育的內容構建和實踐探索;

項目編號:2015-JSJYYB-071;

主持人:梁玉珍。