高職學(xué)生社會(huì)支持現(xiàn)狀探析

龔 蕓 賀建新

(婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南 婁底 417000)

高職學(xué)生社會(huì)支持現(xiàn)狀探析

龔 蕓 賀建新

(婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南 婁底 417000)

了解高職學(xué)生領(lǐng)悟和擁有的社會(huì)支持狀況,采用葉悅妹、戴曉陽(yáng)等人編制的青少年社會(huì)支持量表對(duì)508名高職學(xué)生進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)高職學(xué)生社會(huì)支持處于中等偏高水平,且表現(xiàn)出一定的性別、獨(dú)生與否、家庭結(jié)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)、家庭收入差異。高職院校要積極幫助高職學(xué)生構(gòu)建有效的、多層次、立體化的社會(huì)支持系統(tǒng)。

高職學(xué)生 社會(huì)支持 差異比較

社會(huì)支持在緩解個(gè)體心理壓力、消除心理障礙、增進(jìn)心理健康方面具有重要的影響作用[1][2]。社會(huì)處在轉(zhuǎn)型的新時(shí)期,處于高等教育低層次的高職學(xué)生面臨著競(jìng)爭(zhēng)壓力。研究高職學(xué)生社會(huì)支持的現(xiàn)狀,以期為高職學(xué)生獲得更多的社會(huì)支持,構(gòu)建有效的、多層次、立體化的社會(huì)支持系統(tǒng)提供建議。

一、研究對(duì)象與方法

采用葉悅妹、戴曉陽(yáng)等人編制的青少年社會(huì)支持量表[3]對(duì)湖南三所高職院校508名學(xué)生進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷調(diào)查。其中男生150人,女生358人;獨(dú)生子女113人,非獨(dú)生子女395人;單親家庭子女67人,雙親家庭子女441人;農(nóng)村學(xué)生391人,城市學(xué)生117人;大一182人,大二121人,大三205人。采用五點(diǎn)評(píng)分法計(jì)分,用SPSS17.0進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,有描述統(tǒng)計(jì)、t檢驗(yàn),方差分析等。

二、結(jié)果分析

(一)高職學(xué)生社會(huì)支持的總體狀況

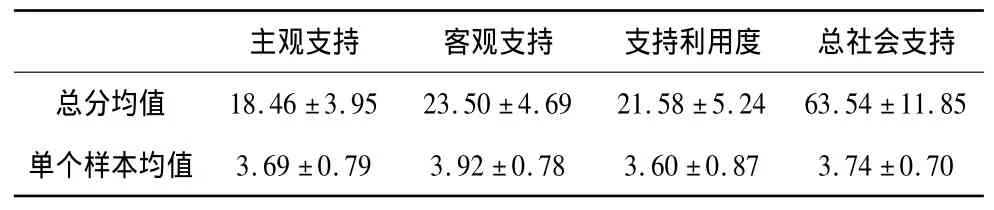

描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,被試高職學(xué)生社會(huì)支持總分與各維度得分處于中等偏高水平,均分都在3.60以上。其中客觀支持得分最高,支持利用度最低。

表1 高職學(xué)生社會(huì)支持的描述性統(tǒng)計(jì)

(二)高職學(xué)生社會(huì)支持的性別差異比較

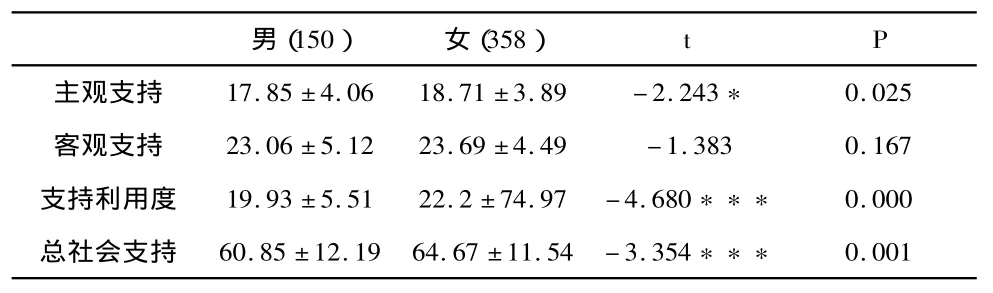

從表2發(fā)現(xiàn),高職學(xué)生在主觀支持、支持利用度和總支持上存在顯著性別差異,高職女生領(lǐng)悟到的主觀支持、對(duì)支持資源的利用程度、社會(huì)支持的總體水平上都顯著高于男生。

表2 高職學(xué)生社會(huì)支持的性別差異比較

(三)獨(dú)生與否高職學(xué)生社會(huì)支持的差異比較

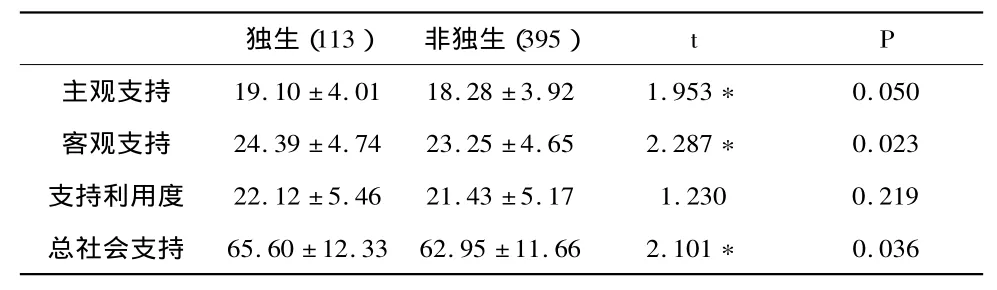

從表3可以看出,獨(dú)生與否對(duì)高職學(xué)生社會(huì)支持的影響在主觀支持、客觀支持和總體狀況上表現(xiàn)出顯著差異,獨(dú)生高職學(xué)生所擁有的主觀支持、客觀支持和總支持水平顯著高于非獨(dú)生學(xué)生。

表3 獨(dú)生與否大學(xué)生社會(huì)支持的差異比較

(四)不同家庭結(jié)構(gòu)高職學(xué)生社會(huì)支持的差異比較

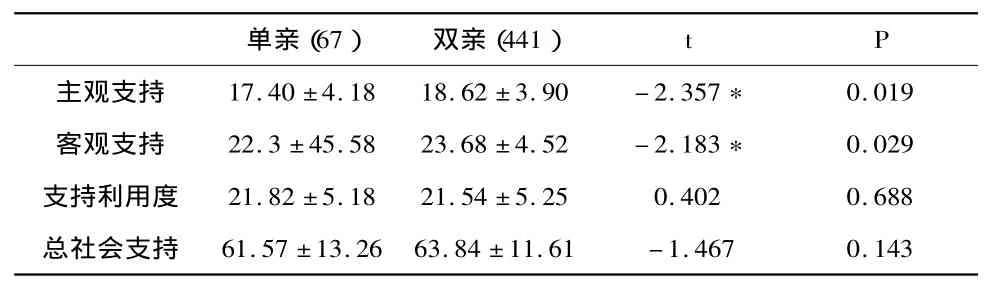

t檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),雙親家庭的高職學(xué)生知覺(jué)到的主觀支持、客觀支持及總支持高于單親家庭學(xué)生,且在主觀支持、客觀支持上存在顯著差異(P<0.05)。

表4 不同家庭結(jié)構(gòu)高職學(xué)生社會(huì)支持的差異比較

(五)不同專(zhuān)業(yè)高職學(xué)生社會(huì)支持的差異比較

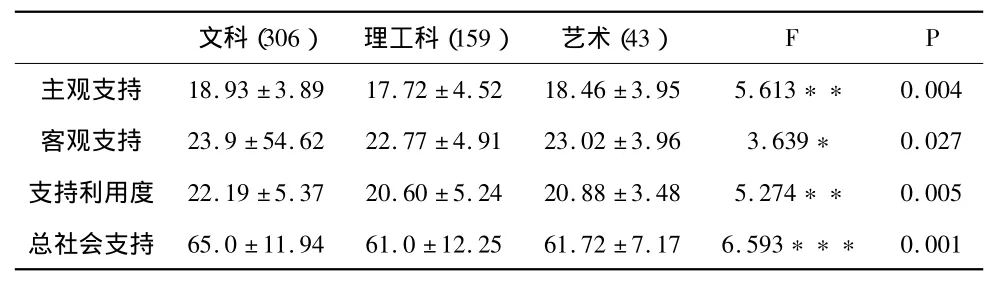

方差分析表明,高職學(xué)生社會(huì)支持的各個(gè)維度及總支持都存在顯著的專(zhuān)業(yè)差異,文科生所擁有的社會(huì)支持最多,理工學(xué)生的社會(huì)支持最少。

表5 高職學(xué)生社會(huì)支持的專(zhuān)業(yè)差異比較

(六)高職學(xué)生社會(huì)支持的家庭收入差異比較

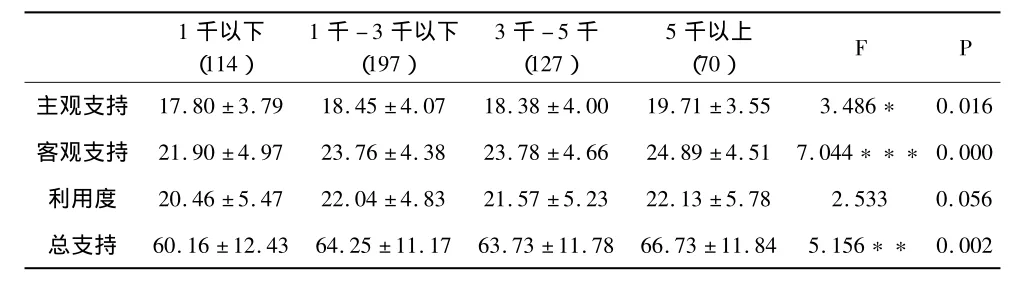

方差分析發(fā)現(xiàn),家庭經(jīng)濟(jì)狀況最差的學(xué)生擁有的社會(huì)支持最低,家庭收入最高的學(xué)生領(lǐng)悟和擁有的社會(huì)支持最高,且在主觀支持、客觀支持和總體支持上差異顯著,支持利用度上也接近顯著水平。

表6 高職學(xué)生社會(huì)支持的家庭經(jīng)濟(jì)狀況差異比較

3.討論

總體來(lái)說(shuō),高職學(xué)生社會(huì)支持處于中等偏高水平,說(shuō)明高職學(xué)生社會(huì)支持整體狀況是良好的。與以往研究結(jié)果相同的是支持利用度最低,說(shuō)明“90后”高職學(xué)生并不缺少社會(huì)支持,關(guān)鍵是不知道如何利用自己的社會(huì)支持系統(tǒng)。

從性別差異看,高職學(xué)生在主觀支持、支持利用度和總體狀況上存在顯著差異,具體表現(xiàn)為高職女生領(lǐng)悟到的主觀支持、對(duì)支持資源的利用程度、總支持上都顯著高于男生,說(shuō)明女生比男生會(huì)獲取更多的支持資源,也比男生更會(huì)利用支持資源。這與社會(huì)觀念有關(guān),社會(huì)對(duì)男性要求獨(dú)立、堅(jiān)強(qiáng),更多地靠自己承擔(dān)起家庭和社會(huì)責(zé)任,以致面臨同樣的生活事件時(shí),男生較少尋求支持,女生更容易建立互相幫助的社會(huì)支持網(wǎng)絡(luò)并加以利用。

從獨(dú)生與否看,高職學(xué)生在主觀支持、客觀支持和總支持上表現(xiàn)出顯著差異,具體表現(xiàn)為獨(dú)生學(xué)生所擁有的主觀支持、客觀支持和總支持顯著高于非獨(dú)生學(xué)生,說(shuō)明獨(dú)生子女的成長(zhǎng)條件更優(yōu)越,獨(dú)生子女家庭能提供更加豐富的支持資源。

從家庭結(jié)構(gòu)看,雙親家庭的高職學(xué)生知覺(jué)到的主觀支持和擁有的客觀支持都顯著高于單親家庭學(xué)生,這個(gè)結(jié)果與實(shí)際相符。單親家庭由于喪偶、離異、分居等多種原因,造成家庭主體的成員不齊全,可能經(jīng)濟(jì)狀況較差,雙親的關(guān)愛(ài)也少了一半,不管家長(zhǎng)怎么努力彌補(bǔ),在孩子心靈感受上還是存在區(qū)別的。

從專(zhuān)業(yè)差異看,文科生所擁有的社會(huì)支持最多,理工學(xué)生感受社會(huì)支持最少,藝術(shù)生居中。一般來(lái)說(shuō),文科生比較感性,情感、想象力較為豐富,感受和獲取的支持資源較多,加上他們做事靈活會(huì)變通,對(duì)社會(huì)支持系統(tǒng)的利用較多;理工科學(xué)生往往理性,邏輯性強(qiáng),做事嚴(yán)謹(jǐn),不太會(huì)變通;藝術(shù)生雖感性,情感想象豐富,但不太懂人情世故。

從家庭經(jīng)濟(jì)狀況看,高職學(xué)生在主觀支持、客觀支持和總支持上表現(xiàn)出顯著差異,說(shuō)明家庭經(jīng)濟(jì)狀況較好能夠?yàn)樽优峁└鼉?yōu)越的社會(huì)互動(dòng)資源,也有利于高職學(xué)生維持穩(wěn)定的社會(huì)支持資源渠道;家庭收入差的學(xué)生社會(huì)聯(lián)系相對(duì)薄弱,能感受到和擁有的社會(huì)支持較少。

4.建議

高職學(xué)生的社會(huì)支持系統(tǒng)由家庭、學(xué)校和同伴組成。高職院校首先要整合所有教育資源的力量,發(fā)揮全體教職員工的責(zé)任和力量,充分利用課堂教學(xué)普及心理健康知識(shí),重點(diǎn)加強(qiáng)大學(xué)生對(duì)社會(huì)支持的感受和領(lǐng)悟;針對(duì)多數(shù)高職學(xué)生不擅長(zhǎng)利用社會(huì)支持解決問(wèn)題,缺乏利用社會(huì)支持的意識(shí)和習(xí)慣,教育學(xué)生合理地利用一切可利用的外部資源解決生活中的問(wèn)題;通過(guò)教職員工的常規(guī)工作為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),感受大學(xué)校園的溫暖。其次,積極開(kāi)展心理健康教育活動(dòng),通過(guò)社團(tuán)活動(dòng)、學(xué)習(xí)活動(dòng)、技能比賽、文體活動(dòng)等為高職學(xué)生提供豐富的個(gè)人發(fā)展資源和廣闊的個(gè)人發(fā)展空間,幫助學(xué)生樹(shù)立理想、信念、希望,充分調(diào)動(dòng)其積極性。再次,以校園服務(wù)為平臺(tái),由學(xué)校提供專(zhuān)業(yè)的心理輔導(dǎo)和課業(yè)輔導(dǎo),針對(duì)不同高職學(xué)生群體進(jìn)行社會(huì)支持干預(yù)輔導(dǎo)活動(dòng),關(guān)愛(ài)困難學(xué)生、單親學(xué)生,及時(shí)鼓勵(lì)和引導(dǎo)高職學(xué)生積極參加校內(nèi)活動(dòng),培養(yǎng)學(xué)生的樂(lè)觀精神,幫助大學(xué)生挖掘和利用社會(huì)支持資源。

高職學(xué)生要盡快適應(yīng)大學(xué)生活,變被動(dòng)為主動(dòng),充分利用學(xué)校提供軟硬件設(shè)施、資源便利,創(chuàng)造良好的人際環(huán)境,積極投入新的校園學(xué)習(xí)活動(dòng)中,科學(xué)地規(guī)劃未來(lái),有目的地訓(xùn)練專(zhuān)業(yè)技能和職業(yè)素養(yǎng),主動(dòng)參與校內(nèi)外的社會(huì)文化活動(dòng),不斷完善社會(huì)支持資源網(wǎng)絡(luò),將自我調(diào)節(jié)和社會(huì)支持結(jié)合起來(lái),構(gòu)建有效的、多層次、立體化的社會(huì)支持系統(tǒng)。

[1]李強(qiáng).社會(huì)支持與個(gè)體健康[J].天津社會(huì)科學(xué),1998(1):66-69.

[2]程虹娟,張春和,龔永輝.大學(xué)生社會(huì)支持的研究綜述[J].成都理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2004,12(01):88-91.

[3]葉悅妹,戴曉陽(yáng).大學(xué)生社會(huì)支持評(píng)定量表的編制[J].中國(guó)臨床心理學(xué)雜志,2008,16(5):456-458.

2016年湖南省高校思政教育課題(16C36),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人龔蕓。

- 文教資料的其它文章

- 山河兮入夢(mèng),妙曲清音兮歸來(lái)

——以劉勰《文心雕龍》中觀點(diǎn)為依據(jù)探討中外詩(shī)畫(huà)關(guān)系 - 立足于地理“研究性學(xué)習(xí)”,開(kāi)展學(xué)科德育

- 民辦高校輔導(dǎo)員職業(yè)生存狀態(tài)影響因素分析

——以武漢工商學(xué)院為例 - 教育技術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)生媒介素養(yǎng)現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告

——以洛陽(yáng)師范學(xué)院為例 - 參與式教學(xué)法在高校秘書(shū)學(xué)教學(xué)中的應(yīng)用與反思

- 高職院校旅游專(zhuān)業(yè)群“產(chǎn)學(xué)研交叉”的教改與實(shí)踐

——以江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院為例