民國時期廣西油茶業發展初探

廖兵

(淮北師范大學 歷史與社會學院,安徽 淮北 235000)

民國時期廣西油茶業發展初探

廖兵

(淮北師范大學 歷史與社會學院,安徽 淮北 235000)

民國時期廣西油茶栽培普遍,形成了榴江、融縣、平樂等油茶大縣。因“風土適宜,種植普遍”,廣西成為全國油茶的主要產區之一,梧州曾一度成為全國茶油出口的最大集散地。廣西油茶不僅產量大,而且品質佳,價格高,栽植技術也比較成熟。但同時也存在著農民農業科學知識缺乏,油茶加工技術滯后等問題,從而制約了廣西油茶業的進一步發展。綜合考察民國時期廣西油茶的生產、栽培、加工等狀況,不僅有助于窺探這一時期廣西油茶業發展的歷史概貌,而且對當今廣西油茶事業的發展仍有一定的現實意義。

廣西;油茶生產;油茶栽培;油茶加工;民國時期

油茶(CamelliaoleiferaAbel),別名茶子樹、茶油樹、山茶,屬山茶科植物,是我國重要的林產。在清代,廣西油茶栽植已較為廣泛,現存的志書中均有相關記載。如,清雍正《廣西通志》載,柳州府“茶油樹,各州縣出”[1]2851;《馬平縣志》載:“茶油樹,間有植者”[2];《興安縣志》載:“茶油子如栗,榨油甚清,可使食,點燈良”[1]2840。進入民國后,隨著中外通商的深入,應海外市場需求的刺激,油茶種植在長江以南地區迅速鋪開,桂、粵、湘、贛、閩、鄂、蜀等省均有栽種。其中“廣西風土適宜,種植尤為普遍”[3]36,廣西遂成為全國油茶的主要產區之一,每年茶油產量和出口量甚大。借助于毗鄰港粵,順江達海的優越區位,梧州曾一度取代漢口,成為民國時期全國最大的茶油出口集散地。油茶因其種植簡單、價值高、用途廣而受到廣西農民的普遍歡迎。經過長期的實踐,廣西農民創造出了一套成熟的油茶栽植方法,但同時也存在著加工技術粗糙等不容忽視的問題。

1 民國時期廣西油茶生產概述

民國時期,廣西油茶種植面積較大,分布比較集中;品種以油茶(小板茶子樹)和大油茶(大板茶子樹)為主,品質以貴縣、梧州為佳;廣西茶油因產量巨大,直接帶動了出口貿易的興盛,其產值僅次于桐油;茶油市場價格較高,平均價格比桐油高出1元左右,更是上等油氈米價格的2-4倍[4]538-546,其利“百倍于農田”。正是這種利益的驅動,使得廣西油茶種植獲得迅速發展。

1.1 種植面積與產量

由于油茶對于土壤無特別要求,不論黃土、砂土、高阜曠野均可種植,且無須中耕灌溉施肥,因而省去了不少管理環節,再加上價高,因此受到廣西農民的歡迎,全省各地均有栽植。民國時期,在廣西的桂林、柳州、南寧、梧州、百色、龍州等六大林區中,除龍州區分布較少外,其他林區均有大量種植。其中公私營林場或私人林地,普遍以與油桐、松木混種的形式進行栽植。在全省11個國有林場中,就有6個林場屬于茶桐松混植類型[5]238-248。

為擴大對荒地的開墾,1927年至1932年,桂省政府以發放荒地的形式鼓勵團體和個人進行墾殖,共發放荒地面積達237 000余畝。這些荒地大多用于栽植油茶、油桐、松木等的混交林。其中,私人墾殖公司、合作社等團體領墾的有18家,種植面積達56 240畝;以私人名義領墾的有30處,種植面積達15 031畝。同時,還出現了專業的油茶墾殖公司。如永益公司,于民國22年領墾2 341畝荒地后,全部用于種植油茶,投資金額達15 000元[5]238-248。

種植面積的擴大,推動了廣西茶油產量的增加。我國油茶栽植“首推桂湘皖三省,三省中尤以吾桂省栽植最盛,年產茶油二十余萬擔,占全國產量五分之二。”究其原因“桂省氣候土質,均宜于茶樹之制造,故每年茶油之產額較其他各省為豐。”[6]71據《廣西年鑒》(第一回)統計,廣西茶油年產量達218 050擔,價值4 456 220元;全省茶油出產主要以桂林、平樂、柳州、富川、蒙山、融縣、南寧、蒼梧、貴縣等地為集中。尤以榴江、融縣、平樂等地為多,占了全省年產量的71%。其中榴江年產量約125 000擔,價值2 500 000元;融縣16 000擔,價值320 000元;平樂14 300擔,價值313 940元[5]252。

1.2 品種與品質

油茶按其果實的外形可分為兩種,即油茶(小板茶子樹)和大油茶(大板茶子樹)。前者,果實細小,表皮稍厚,并帶暗褐色,含油量較多,每百斤干茶子,可榨油24-27斤,油色稍暗;后者,果實圓大,皮薄略帶黃色,內含茶子稍大,約有一至五粒,每百斤干茶子可榨油20-23斤,油呈黃色并稍透明[6]72。廣西栽植的油茶大多以小板茶子樹和大板茶子樹這兩個品種為主,其中尤以小板茶子樹為多。就品質而言,“以貴縣木格油茶及梧州大油茶最為完美,因其色澤鮮淡,品質純良,次為百色、南寧、平樂、桂林油茶。”[6]981936年,農學工作者陳公弼對廣西各地的茶油進行了酸值、碘值等成分分析試驗,其結果如表1:

表1 廣西各地茶油成分分析

注:列表數據來自陳公弼的《廣西茶油之分析》,1936年。

由表1可知,貴縣和梧州兩地茶油的酸值是最低的,分別僅為0.58和0.72。而現代科學研究表明,酸值是衡量茶油品質的最重要指標之一,即酸值越低,茶油的品質越為優良。此外,貴縣和梧州兩地茶子在含油量、礦物質等指標方面也具有一定的優勢。如20世紀30年代,許炳熙對安徽歙縣雄村油茶的試驗結果顯示,該地所產茶子含油量為43.56%[7]28,而同時期,陳公弼所測廣西貴縣和梧州的茶子所含油量均達45%以上;又據日本人遷本滿丸對湖南茶子的試驗,結果顯示湖南長沙茶油的礦物質含量為2.21%,而陳公弼所測貴梧兩地茶油的礦物質含量則分別為2.42%和2.43%,即比長沙所產茶油的礦物質含量要稍高[6]78。

1.3 貿易及價格

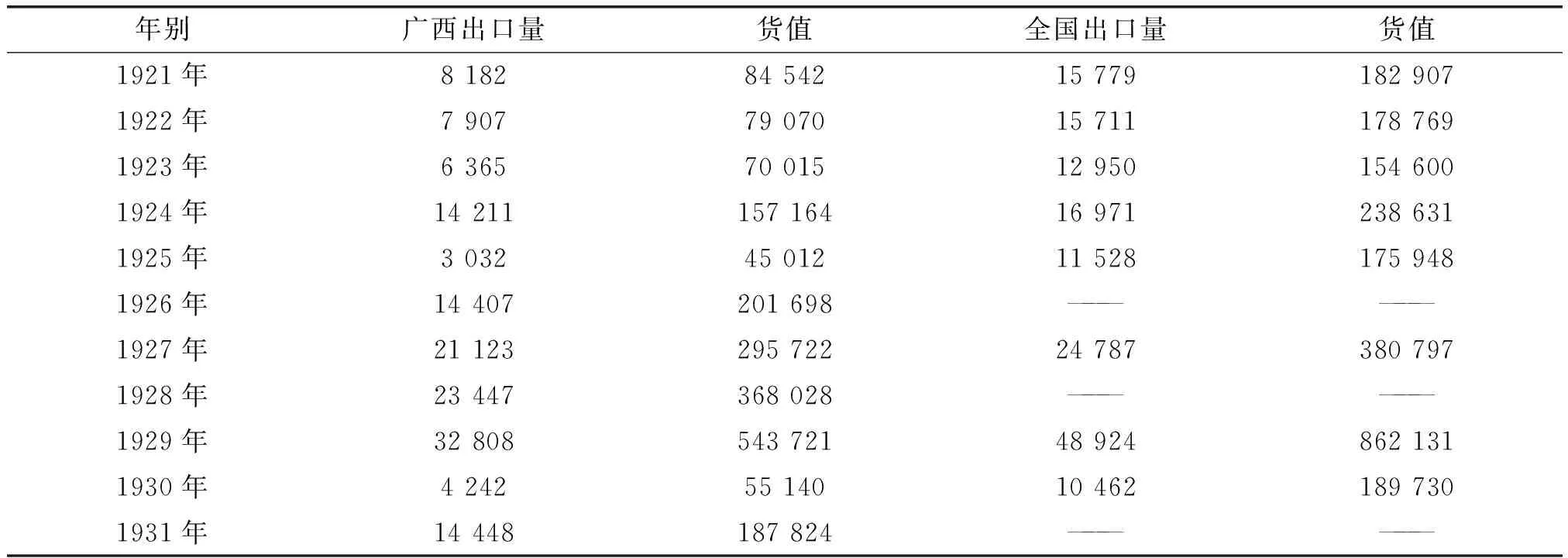

民國時期,油類在廣西對外貿易中占有重要地位。以1927至1931年為例,據廣西三關統計,五年間,廣西出口商品中,按貨值百分率計算,尤以油類為最多,占29.05%[5]383。而在油類中,除桐油外,首推茶油,每年出口約30萬擔,占全國茶油出口量120余萬擔的1/4,價值達數十萬兩(詳見表2)[3]36。事實上,在民國中前期相當長的一段時期內,廣西茶油出口量均穩居全國第一,所占全國的比重基本保持在50%以上,特別是1927年占比高達85%。至1932年,廣西茶油輸出量猛增至3 575 594擔,貨值達620 126元;1933年為3 135 602擔,貨值458 737元[4]528。桂省茶油出口如此之巨,以致國內茶油之輸出地漸由“以漢口為中心地”轉變成以梧州為中心,梧州遂成為全國“油茶貿易之大市場”[6]71。

民國時期,廣西茶油出產地以桂林、柳州、百色為集中;輸出地則經歷了三次變遷。即在20世紀30年代前期,廣西茶油大多以內銷為主,輸出量“各省八成,港二成”[5]41。此后,隨著西方對茶油用途的發掘,茶油被廣泛應用于工業、醫藥、化學等領域,從而刺激了對茶油的需求,廣西茶油輸出市場遂由國內逐漸轉向了國外,“多銷往英德美三國”[3]36;而歐西大戰爆發后則多銷往日本。究其原因,我國出口的茶油,“未經提煉,油質粗劣”以致“受外人百般挑剔”,而日本商人則趁機在茶油集中的漢口、長沙、梧州等地,以低價收購我國茶油,運回國內加工精煉后,再轉輸他國,從而導致我國對歐美的茶油出口受極大之沖擊。

表2 廣西三關(梧州、南寧、龍州)及全國出口茶油數量與貨值表(單位:擔,海關兩)

注:列表數據來自《廣西年鑒(第一回)》,1934年;《中國茶油產銷概況》,1934年。

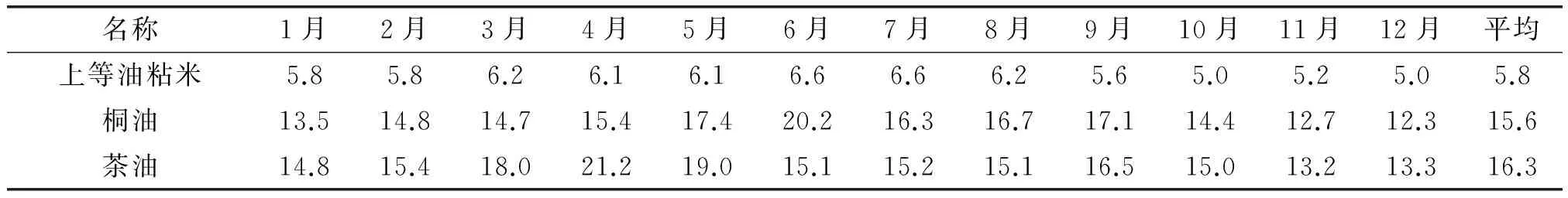

就市場售價而言,茶油的價格是相當可觀的。其出口售價常年保持在每擔“十八元至二十八元不等”[6]73,國內售價亦極為有利。以1934年南寧物價為例(詳見表3),茶油全年的平均單價高出桐油近1元。在價格昂貴的月份,茶油的價格更是高出桐油近6元。與傳統農作物相比,茶油的利潤更為豐厚。如,以農產中價格較高的上等油氈米為例,其平均價格僅為5.8元/百斤,而茶油則高達16.3元/百斤,后者是前者的3倍。

茶油不僅價高,而且收益長。桐、茶混植,但“桐收獲期只三四年至五六年,茶收獲期則達三四十年至七八十年,其比例為一與十之比”。顯然,“就一般人民觀念言之,桐系短期收利物,而茶可長期享有”,以致農民“所注意者,多在茶而不在桐,與談種植,則盛稱某人有茶山若干,某年茶子如何豐收,一若不知有桐者。”[8]8誠然,由于油茶種植的收益長,價格高,使得茶山擁有量的多少已經成為衡量農民財富多寡的重要標志。所謂“靠山,吃山”,對于多山的廣西來說,茶油之利已經成為農民收入的一項重要來源。

表3 民二十三年南寧物價表(單位:國幣元/百斤)

注:列表數據來自《廣西年鑒(第二回)》,1936年。

2 油茶的功用

油茶全身都是寶,其用途之大,讓人瞠目。就其材質而言,由于質地堅硬,紋理細膩,難割裂,可用作各種農具、洋傘及手杖之把柄以及運動器具、鏇作、梳節等;油類壓榨的榨木楔,亦用此種木材。此外,枝葉還可作薪炭。至于茶油,則用處更大。其最大用途,為供給日常食料之需,即茶油經熟制后,能直接食用。同時,茶油還可作染料、燃燈、婦女潤發之用,并作為制燭、肥皂及生發香油配制的原料;在醫藥上可治療癬疥;涂器具上能防鐵銹以及為機器油之代用品等[3]42。茶油用途之廣,可見一斑。但陳公弼認為,茶油用途廣泛,這是在中外通商之后,在中外未通商以前,油茶僅行銷于國內,用做食油,燈油及舊式生發香油,“迨西商東渡后,油之為用,乃漸為外人所重視,頗為趨用。”[6]71同時,陳公弼還對茶油的用途進行了試驗。如用熟制法和日光精制法試驗肥皂制造。試制出的肥皂“色白質堅,無油茶氣味”,“外表略帶光澤,洗滌時易起泡沫,可作各種洗滌肥皂用”[6]95。然而,對于普通百姓來說,茶油則主要用于食用和做燈油。“茶油最大用途,為供給吾人日常食料之需”[3]41。據廣西省政府統計局于1934年對桂省78縣進行的農村經濟概況調查顯示,桂省農民食油以豬油、花生油為最多;茶油次之,約占11.61%;燈油以洋油為最多,桐油、茶油及松香各約占百分之十。在百色、鳳山、東蘭等花生油較少的西北部地區,農民則以茶油代替花生油,以為食用[4]291。

3 民國時期廣西油茶栽培技術

民國時期,廣西農民在長期的實踐中,形成了一套比較成熟的油茶栽植技術,對栽植時間、土壤和地形的選擇、整地、播種方法等均積累了豐富的經驗,尤其是總結出了比較成熟的混交林栽植法,此法“甚合乎經濟造林之原理”[5]249-250。

(1)土壤及地形的選擇。油茶的適應性非常強,對土壤無特別要求,不論黃土、砂土、高阜曠野均可栽植,因此廣西農民多利用不宜耕種的土坡荒地進行栽種。但在某些地區,農民在栽種時對土質的選擇也頗有講究。如蒼梧、蒙山農人在栽植時,多選表土色澤黑潤且富于腐植質的土地,這樣可使油茶發育旺盛,產量較多,且壽命也較長。如果栽于松軟的黃土,則樹形矮小,壽命也較短[3]38。另外,油茶栽植的地形也是有選擇的。油茶通常喜歡生長在稍傾斜的山麓,峻峭的山頂則難于成活。為此,一些農民常將油茶栽植在“表土深而質輕松之山麓,或傾斜度小之山丘”[3]46,更具頭腦者則將油茶栽種在東南方向。

(2)整地。融縣、三江等地農民多將地面翻過打碎后,再下種油茶。其具體做法是:于先年秋冬天選取肥沃的山地,將草割下,用火燒過,然后開鋤。鋤有寬口窄口兩種,凡石礫較多者則用窄口鋤,較少者則用寬口鋤。鋤深七寸許,翻起土塊,將草根覆于下面,經過冬天至次年二三月間,將土打碎,點種雜糧,并同時點種桐、茶。在整地過程中,開山的工作量最為巨大,耗時費力。為此,廣西農民采用補助法、包工法、雇傭法等辦法來開挖山林,平整土地。補助法,即由土地主人以補助食用和種子的辦法,聘請工人來開山種植。工人開山后種植雜糧,兼種桐、茶,收獲后雜糧歸工人所有,桐、茶則歸主人;次年再種雜糧,但主人不再補助,兩年后桐茶漸長,不再種雜糧,桐、茶歸主人管理。包工法,即圈定若干土地,訂定工資,包給工人開挖;雇傭法即按工給資,普通每工東毫三角,包括食用在內[8]6。

(3)播種時間。據陳公弼的《廣西茶油之分析》記載,桂省“油茶每年二三月即播種,四五月發芽,每株橫植,大約相距一丈,逐年耕鋤一次。”[6]72-73其實,關于油茶播種的時間,廣西各地因氣候的差異而有所區別。油茶播種期一般分為春秋兩季,春季播種時間一般在二、三月份,四、五月發芽;秋季一般在八九月份播種,十、十一月份發芽。桂林、融縣、柳州等地,因氣候較為寒冷,農民大多選擇在春季播種。如果在秋季播種,到了冬季發芽,則幼苗有受凍害的危險[3]45。而氣候較為溫暖的南寧、蒼梧、貴縣等地春播和秋播皆有。

(4)播種方法。廣西農民在播種時一般采用點播法。具體做法是:播種前將種子浸水三四天,以促進發芽力。播種時,每間一二寸,播種一粒,覆土二三寸;一般以一人插孔,一人下種和蓋土,待種子播下后,再用圓木壓實,并作保護層,以防陽光直射,減少蒸發。按此法播種,每畝地可播六七磅[3]45。

此外,在植茶過程中,廣西農民經過長期的實踐,創造出了混交林植茶法。據《廣西年鑒》(第一回)記載,桂省農民在植茶過程中多與油桐作混交林,迨桐樹凋敝后,油茶樹可以繼續長大成蔭,此法“甚合乎經濟造林之原理。”[5]249-250何家珍在《廣西油茶之研究》中也指出,在蒼梧,農民多將油茶與松樹為混交林;在桂林、蒙山、柳州等地,則多與油桐合栽,其好處是“地固可源源收益,而不致荒棄,且可保護地力也。”[3]38混植的方式,各地有所不同,有的將油茶與油桐混植,有的則將油茶與松樹混栽。混植林木的差異,完全取決于各地的氣候和物產以及農民的種植習慣。民國時期,廣西的公私營林場或私人林地,普遍存在油茶與油桐、松木混種的情況。在全省11個國有林場中,就有6個林場屬于茶桐松混植類型[5]238-248。

除與林木混植外,在融縣、三江等地還出現了油茶與花生、包粟、木薯、紅薯等雜糧混種的情形。在融縣、三江等地種植桐、茶,必兼種植雜糧,已為普遍的慣例,因此普通人多視雜糧為近期收獲物,桐子為過渡收獲物,茶子則為永久收獲物。其混種的具體方法是:于每距離七八尺處,挖一深二三寸,闊四五寸之小穴,放桐子二三粒,茶子四五粒,亦有放茶子十數粒者,放種后用土覆過,并插簽一支以為標志,免于除草時劃傷幼苗,穴外隙地則種植雜糧[8]5。

混交林植茶法是廣西農民的一大創舉,是廣西農民在長期的實踐中,摸索出來的充分利用土地,最大限度地發揮林業效益的好方法。尤其是與經濟價值較高的油桐混種,可極大地提高土地的產出。油桐作為當時桂省第一大特色出口農產,其價值“真如黃金”[9]29,而與比其價格更高的油茶混種,無疑“金上貼金”,可使農民的收益實現倍增。混交林植茶法充分體現了廣西農民的勤勞與智慧。

至于油茶的管理,則比較簡單,只需每年七八月間除草一次,“隔年施行中耕,追肥亦不必年施一次,蟲害極少。”[10]18

4 民國時期廣西油茶的加工

民國時期廣西的油茶加工,主要是榨制茶油,用途主要為食用和做燈油。中外通商以后,隨著西人對茶油用途的發掘,刺激了廣西茶油的出口。“桂省茶油每年產量達二十余萬擔,除一部分供國內使用外,其余則經梧州海關輸出到香港、臺灣、日本、美國、英國、德國等,每擔價格自十八元至二十八元不等。”[6]73茶油的大量出口,促進了油茶加工業的發展。陳公弼的《廣西茶油之分析》記載了桂省農民對茶油的制取經過,其制取的程序大致如下:

霜降前后,待茶果表皮顏色漸枯黃且帶暗褐色或櫻黑色時即可收采。摘下來的茶子水分較重,需要曬干。即先日曝3-4日,待茶子變為深黃色,即表示干燥,但通常只能曬至淡黃色。然后放到炕上烘烤,即將茶子放到竹篾編成的炕床上,鋪開,以微火焙烘,約經兩晝夜,待大部水分脫去,方可進行研制。用石碾以研細,轉碾的動力,多用畜力或山溪的水力。茶子碾細后,遂為茶粉,再納入甑中蒸煮,約蒸二小時,待熱力已透,即可入竹圍印出成餅,以待入榨。榨器用松木或樟木制成,榨膛的直徑約為一尺五寸,將茶餅橫砌其中,插入木楔,用力槌楔,油即流出[6]75。

民國時期,廣西榨油事業頗為發達。以融縣、三江為例。兩縣榨油之處甚多,有商營者,有自榨者。商營者系收取各處桐、茶雇傭專人榨油;自榨者系經營山場較大之家自營,或合數家共營;其數量不多者,大率將子售與他人不自開榨,榨成油之后,用長圓形之篾器載運外售,其銷路一上桂林,一下柳梧,二縣每年生產約達二千余萬斤[8]7-8。可見,民國時期廣西榨油業之繁盛,交易之活躍。

然而,在傳統榨油業興盛的背后,同時也存在著不容忽視的隱憂。由以上我們不難看出,土法榨油工序比較復雜繁瑣。初步統計,傳統土法榨油,大工序共7步,小工序則多達十多步。從收籽到出油,所需時間約為一周左右,效率十分低下。廣西利用土法榨油,“出品既劣,產量亦低,每年榨油損失不下十余萬元”[3]50。農學專家鞠孝銘認為土法榨油存在七大弊端:(1)榨之壓力甚小,籽實含油,未能盡出;(2)中含雜質,品質低劣,色澤不鮮;(3)稻草包裹油餅入榨,致生渾腳;(4)與它種油類(如桐油,菜油)共榨,易使品質不純;(5)榨灰難于除盡,損害油質;(6)榨木吸油,消耗甚大;(7)費時甚多,效率較低[11]78。由于土法榨油工藝落后,榨出的茶油質量粗劣,以致出口時受外商百般挑剔,日商則趁機與我爭利。

5 民國時期廣西油茶發展的制約因素

民國時期,廣西農民雖然在油茶栽植方面積累了豐富的經驗,茶油在出口創匯及農民增收等方面發揮了重要作用,但同時其發展也存在著諸多制約因素和嚴重的危機。如在播種方面,農民“多不講究選種,只以多放種子為唯一辦法,然桐、茶種子肥瘠漲縮不一,且空粒甚多”農民多不知“用水泡浸,除去其浮面而取其沉積底者”[8]5;在栽種過程中,農民不加選擇,山谷、平地、小丘等處均有栽培,其中很多栽植在表土淺,碎石多的黃土地上。同時由于懈于除草和中耕調護管理,導致樹難繁盛,產量較低。此外,在茶油榨制時多較粗率,茶籽中的雜質不加選擇;儲藏時,又任其發酵霉爛;烘烤時,火勢復過高,以致油色厚,品質欠潔,不合應用。對此,何家珍警告說“倘若吾人猶不猛醒,急起直追,銳意改良造林法及榨油法,則油茶事業前途,何堪設想,目睹油茶再蹈絲茶之覆轍,可不懼哉。”[3]36-50

對于桂省油茶發展存在的問題,陳公弼也委婉地指出“吾省油茶,每年僅產二十余萬擔,為數尚少,若能從事提倡,廣加擴種,改良栽培,設立大規模之榨油廠利用新式機械,以榨取油茶,增加其出產量,同時并講求精制方法,此業前途,大有希望也。”[6]95

可見,農民思想上的墨守陳規,種植與管理方面的粗放,加工技術的滯后以及政府提倡力度不夠等是制約廣西油茶產業發展的主要原因。

此外,相對價格較低也是廣西茶油發展中存在的一個不容忽視的問題。通過對歷年廣西和全國茶油出口量值和貨值的比較,我們不難發現,雖然廣西茶油年出口量占全國的比重基本保持在50%以上,但出口貨值所占的比重往往低于50%。以1924年為例,雖然該年廣西茶油出口量值占全國的84%,但貨值卻僅占66%,低了18個百分點。究其原因固然有加工方面的不足,季節性的價格波動以及外商壟斷等因素所致,但也有自身方面的一些主觀因素。如,一些不法商人為謀取暴利,在茶油中“間復參雜他種油類”[6]71,以致油質下降,出口時受外商挑剔壓價。茶油摻雜摻假現象在廣西和湖南尤為劇烈。據湘桂鐵路理事會于1943年發布的消息稱“本路行軍用之軸油,因外貨來源斷絕,乃用茶油代替,成績頗著。此項茶油向在湘桂兩地搜購,并無困難,惟因油價高漲,商人牟利,十之八九均慘入桐油,不合行車之用。本路曾就購進之茶油加以化驗,幾無一不有桐油反應,且含量多至5%以上,情形頗為嚴重。”為此,中央要求湘桂鐵路理事會轉洽湘桂兩省,要求厲行查禁[12]。

6 結語

總體而言,民國時期,在市場巨大需求的刺激下,廣西農民因地制宜地發展油茶種植,獲得了較快發展,在種植、產量和出口等方面均走在了全國前列。但同時也存在著諸多制約因素,尤其是農民農業科學知識的缺乏以及油茶加工技術的落后,使得廣西油茶產業的發展比較粗放,從而制約了它的進一步發展。民國時期,處于半殖民地半封建社會的中國,農業發展深受傳統社會的制約,具有較大的歷史局限性;而對于身處其中的中國農民來說,自然也難以真正實現植茶的科學化。可喜的是,今天的廣西茶農已經掌握了先進的植茶技術,并推動著廣西油茶產業朝著集約化、現代化的方向快速邁進。特別是近年來,廣西油茶產業發展迅速,油茶生產綜合實力已躋身全國前三強。然而,我們不能忘記的是,廣西油茶產業的起步是從民國時期開始的。正是這一時期創造的一些好做法,為后世積累了豐富的經驗。特別是農民創造的混交林栽植法,對當今廣西油茶套種技術的發展仍有一定的現實意義。

[1]謝啟昆.廣西通志[M].胡虔,纂.南寧:廣西人民出版社,1988.

[2]舒啓修.馬平縣志[M].吳光昇,纂.臺北:成文出版社,1970.

[3]何家珍.廣西油茶之研究[J].農學會刊,1937,(1):34-51.

[4]廣西省統計局.廣西年鑒(第二回)[Z],1936.

[5]廣西省統計局.廣西年鑒(第一回)[Z],1934.

[6]陳公弼.廣西茶油之分析[J].理科年刊,1936(1):70-98.

[7]敏介.湖南之茶油業[J].實業雜志.1932(175):27-34.

[8]陳大寧.考察三江融縣林業狀況報告書[J].廣西農林專刊(附載),1935(2):1-12.

[9]中國工業合作協會東南區廣西臨時分處.昭平農村經濟及手工業概況[Z].昭平縣民眾自衛工作委員會經濟部,1935.

[10]吳志曾.油茶造林的理論與實際[J].農業推廣通訊,1939(4011):17-19.

[11]鞠孝銘.湖南茶油之產銷[J].中農月刊,1946(7-8):74-78.

[12]佚名:湘桂兩省嚴禁茶油參雜[J].湘桂周刊,1943(253):3279.

[責任編輯 韋志巧]

The Preliminary Research on the Development of Guangxi Tea Oil Industry During the Republic of China

LIAO Bing

(School of History and Society, Huaibei Normal University, Huaibei, Anhui 235000,China)

The cultivation of Camellia oleifera in Guangxi was very common during the Republic of China and had formed the large Camellia Counties,such as Ruijiang,Rongxian,Pingle and so on. Due to “appropriate climate and widely planted”,Guangxi had become one of the main producing areas of Camellia,and Wuzhou had become the largest center of national tea oil exports. The Production of camellia oil in Guangxi was not only Large,but also good quality ,high price and planting technology was relatively mature. But at the same time, there were some problems such as the lack of agricultural scientific knowledge and the lag of processing technology and other issues,which had restricted the further development of Guangxi oil tea industry. Through a comprehensive study about the production,cultivation and processing of Camellia oleifera of Guangxi during the Republic of China,which not only help to spy upon the general outline of the development of Guangxi oil tea industry during this period,but also can give certain enlightenment for todays’ development of Guangxi oil tea industry.

Guangxi; Camellia production; Camellia cultivation; Oil tea processing; the Republic of China

S-9

A

1672-9021(2017)02-0043-06

廖兵(1983-),男,廣西桂林人,淮北師范大學歷史與社會學院歷史學碩士,主要研究方向:中國近現代史。

2016-12-24