泉子與少龍的對話

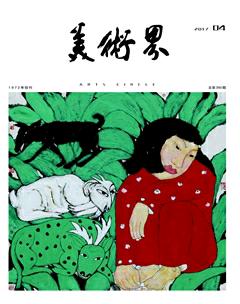

問:羊是你畫作一再出現,它一定是你心靈世界的某一部分的投影吧?還有那個多次出現的農村婦女,她有一雙迷茫、憂郁的眼睛,她是誰?她有一個生活原型嗎?還是僅僅來自你的“創造”?

答:“女人與羊”是我常畫的形象,有善緣吧。在人性中有善的一面,也有惡的一面。“女人與羊”不是生活的原型,是個符號(雖然是具象的)象征著人性中善的一面,讓那些惡魔從我們心中遠去。現在人們越來越只顧自己不管將來,美好的東西漸漸在消失。“那雙迷茫、憂郁的眼睛”,也許源于我的內心深處,如果有一個生活原型的話,那最接近這個原型的就是我自己和我的母親。

問:你的畫面中有許多相互對立的一些動物形象,比如說羊和狼、老虎和兔子等,這可能是我們通向一位畫家的內心世界的密碼。

答:我天生喜歡動物,狗幾乎伴隨我整個少年時代。我把狗當成小伙伴,它對你好、不會傷害你的,沒有人身上的許多“毛病”。但我不喜歡寵物狗,怕它們身上有病毒。

我畫《現代文明·老虎時代》《現代文明·灰狼時代》的時候。我處于“無為”狀態下畫得非常自由,又是那么真實地畫出了我的心境。當時“電視里每天播放導彈轟炸城市”“評職稱落選”。我想:中國人的開放競爭,大大縮短了西方人的幾百年歷程。如果再失去公平、合理,即我們在權術面前真的很無力,只是羔羊和兔子。可憐的“羊兒”“兔兒”你逃到哪里去呢?還不如入我畫中好,免在人前受一刀。

問:相對于傳統筆墨寫意,寫意重彩有什么優勢?

答:傳統筆墨寫意,是不是指“元明清文人水墨畫”?或包括當前流行的偏傳統型的水墨畫?

我想先說前一種“傳統文人水墨畫”。在世界藝術史上都是璀璨的奇葩,沒有可比性的。文人真的很了不起,他們用柔軟的宣紙、淡淡的墨痕,同時又發揮文人擅長的書法、詩文、金石等,融合在畫里。元代始,由于蒙古族將中原統一,大多文人士大夫仕途不得志,對政治社會不滿,又無法與統治階級正面對抗,于是他們紛紛寄情于書畫,在筆墨中抒寫自己的個性逸氣,求得精神上的慰藉和解脫,文人畫發展也達到了鼎盛時期,主張“遺貌求神”“以逸為上”,重視畫家主觀意興和思想情感的抒發。這種形式完美地表現了“文人的心態和情結”。“文人水墨畫傳統”已滲透到中國人的骨子里。再看看當前流行的“偏傳統的水墨畫”就清楚了,大家還想玩玩筆墨就再玩玩吧,市場好嘛,誰比錢大呢。

我畫寫意重彩畫只是適合于我要表現當代人的心態和情結,而跳出“文人水墨畫”的語言體系。我的畫是很傳統的,只是有自己的“語言體系”。

我吸收最多的是傳統藝術的“氣韻生動、骨法用筆”、文人水墨畫的書寫性和自由精神。吸收傳統壁畫的厚重色層和工筆畫的“細膩”,這些才是真正意義上的傳統繪畫精髓。當然還有別的。

問:你對傳統的突破表現在哪些方面?

答:我對傳統典雅、規范的疏離表現在對人物形象的改造和對技巧的突破與融合上。那些比例失常的人物是我精神之弈的棋子、是構圖的需要,表達繪畫語言的關系。在作品《心》《家園》《浮生·渡》《噩夢》《女人·貓》等作品中,從構圖到“筆墨”都脫離了傳統水墨與工筆的規范與界限,是一種表現主義與中國民間繪畫相結合的產物,頗具感染力,較之民間質樸性更具文化意味。在近期創作的《女人·棄兒·女人》中,則完全省略了背景,凸現出符號化的人物形象:目光遲滯,造型稚拙,表現了生命狀態的內在沖突,暗示出現代社會人們內心世界某種異化的傾向。從表現手法上,作品人物多取“拙”,取其粗笨,在拙笨而相對靜態的造型中,強調一種永恒感,而用色的高純度與凝重,又體現了一種近似宗教的沉重感。還有,作品從敘事開始,這種敘事并不是現實的敘事或描述,而是意念、記憶、幻想、心理等精神現象的綜合。這種敘事隱含大量私密的話語,似乎更接近一個無意識的世界,從這個意義上看倒是有些接近傳統文人畫的精神世界。但文人畫的私密封閉在精神貴族的圈子里,而現代藝術的私密性卻是個人體驗的隱秘的公共潛在溝通,如同在每一個人的精神世界中對禁忌與倫理的無限觸犯。相應的是這種敘事性的方式也更具有個人性,如果真實地描述個人的世界及對這個世界的觀察,總是會形成個人的描述方式,這也意味著最有表現力的敘事,總是會走出個人的隱秘天地,實現公眾的閱讀,個人經驗的公共性與形式識讀的可能性應是這些作品的共同基礎。藝術的根本目的在于使個體生命進入自由的審美狀態,擺脫倫理規范和世俗功利的束縛,達到超越現象的精神自由。

問:當年吳冠中先生提出的“筆墨等于零”曾在畫界引起很大轟動,當時很多人沒有真正理解吳先生的本意,吳先生并沒有真正否認技術,而是否認沒有內容的技術。繪畫之于你是一種技藝,還是一種生命的沖動?

答:吳冠中先生是了不起的,別人在畫“紅光亮”的時候他在追求藝術形式。別人在畫傳統筆墨的時候,他提出“筆墨等于零”。“筆墨”在中國磨礪了幾千年,有很深的中國情結。其實誰想丟也丟不掉,超也超不過。它必定是傳統文化“過去”的光輝典范。現在大家都進入“筆墨”繪畫語言體系,受困于古人的范疇之中。所以在當下我們必須超越“筆墨”本身。

吳先生提出“筆墨等于零”曾在畫界引起很大轟動,其實這個問題不是理論問題,而是針對這種現象觸動了許多人的“價值觀”。吳先生畫里就有傳統的“筆墨”,只是他沒有把傳統“筆墨”當成藝術的根本,而是畫他自己的畫。

繪畫對于我來說,技術、生命沖動都有。“生命的沖動”我覺得很有意思。

詩人或音樂家對這個問題可能感受更深刻些。有人問過我這個問題,可能是我的作品給人有這種印象吧,顧丞峰先生就稱我畫的農民為表現性的。其實我畫畫是非常靜心靜氣的,常常在深更半夜里畫畫,期待進入一種“無為”的或“白日夢”的狀態。這種狀態下畫的一根線、一滴墨、一個形象、一個繪畫過程都是那么自自然然,本身就是繪畫的“思想”“內容”,是那么真實的貼近我的內心。這種內心的真實就是對自然的感悟、是藝術的真實吧。當然不要以為見到的才是“真實”,現在假的東西越來越多,還是用心去感悟吧,也許這正是我生命沖動的另一種形態吧。

我在生活中倒是很容易沖動,很情緒化,有點憤世嫉俗。可惜我不會寫詩和音樂,如果能在這上面去發泄該有多好啊!

問:在你畫面中似乎存在兩種不同類型的女性形象,一類是前面提到的淳樸的農村婦女,還有一類是極度扭曲、變形,她們是否分別說出的是你的兩種不同的情感態度?

答:的確,我畫最多的是農民,他們粗魯,而不至于下流;難看,而不至于丑陋駭人;粗率鄙陋,而不至于放肆狂妄;遲鈍,而不至于愚蠢可笑。這正是辜鴻銘先生概括為中國人的特性,我把它解釋為中國人與生俱來的善良本性。“羊”也是“善”的象征。它暗示“人”的本性,包括人與自然的和諧、男女之愛、母子親情,以及由仁愛滋生的慈悲、憐憫與同情心。畫中的“人”與“羊”只是一種象征,一個借體,一串符號,象征著“人之初,性本善”。現代農民身上還有點中國人特性,但他們一到城里就變了。我生活在城里,但我不喜歡城市,人們完全被金錢利益左右,不知是人在享樂物質還是物質在享樂人。我畫的“農民”遠離城市,人與人之間的友善與自然間的親密,這些可以凈化我。現代商業社會給人們帶來了物質享樂和永不滿足的欲望,同時也給人類帶來了毀滅性的人性喪失。我畫的變形、扭曲的“人體”,那些交織在一起,糾纏不清,或是孤零零、神情呆滯的“人體”,或是赤裸裸與自然之間相互媾合的“人體”。這些不過是眾生的象征意義和我的一種真實情緒化的顯現,是對人生苦難的表述和慰藉。我畫一些宗教情懷的畫,我就是生活在精神世界里。藝術不過是我的假托,精神的載體……精神世界比現實世界更真實。也許這正是我和藝術的情緣,是道檻。許多人只能在門檻外面。

問:對“丑”的表現似乎是現代藝術在傳統之外一次有力的探索,甚至我愿意把它作為現代藝術最大成就,它拓展了傳統為藝術設置的邊界。“丑”對于我們心靈的沖擊,它并非作為美的反動,而是要撕下某種程式化的美的溫情、虛假的面紗。

答:你說得很好。現代藝術關注個體意識的覺醒。當代藝術更關注人類的自身問題。藝術一但直面人生、直面社會的時候,對丑的東西就會重視。當我們發現自身不足的時候,就有進步的可能。

問:當審“丑”與變形成為一種潮流與時尚,作為一名現代畫家,你如何來警惕與規避其中的某種危險性?

答:當代中國也有好的畫家,也有不好的。有的為了急于出名而趕潮流、摹仿別人、無病呻吟而故作丑態。我想還是堅持畫自己的畫吧。

問:你的畫面中始終有一個悲劇的視角,請談談畫家的悲劇意識。

答:這種“悲劇意識”源于我童年時看到父母為了生計而過度操勞。我父親戲說:“你們伸了頭,我就伸了腳。”后來我們生活好了起來,而兩位老人卻走了,我感到人生莫名的悲哀。《圣經》上說:人偷吃了禁果,犯有原罪,要受到上帝的懲罰。《老子》說:“人之大患在我有身。”《莊子》說:“大塊載我以形,勞我以生。”所以憂患與勞苦是人與生俱來的。

佛祖在菩提樹下,悟了很久,以求解脫人間的苦難。

王國維說:“文化愈進,其知識彌廣,其所欲彌多,又其感苦痛亦彌甚故也。”

現代科技的進步,物質文明并沒有減少人們的精神壓力。人們更加崇金拜物,貪欲橫流。現代人對金錢權勢的追求已是無休止,像脫韁的野馬,這種貪欲已經膨脹到整個世界。人們對財富的追求,以至于不顧破壞生存環境,不顧危及他人的利益。再看看高科技的“成果”,主要的都用在新式武器上,足以摧毀地球毀滅人類。這是非常可怕的,這是洪水猛獸,也是現代人的悲哀。

我畫《民主·紅山村》純樸自然,沒有城市的喧囂,沒有人世間的爭斗,冥想一個民主、自由的精神世界。

畫畫真好(雖然也充滿了痛苦感),但我喜歡,也許這正是上天給予我的厚愛。