愛德華·霍珀的憂傷

柳吉安

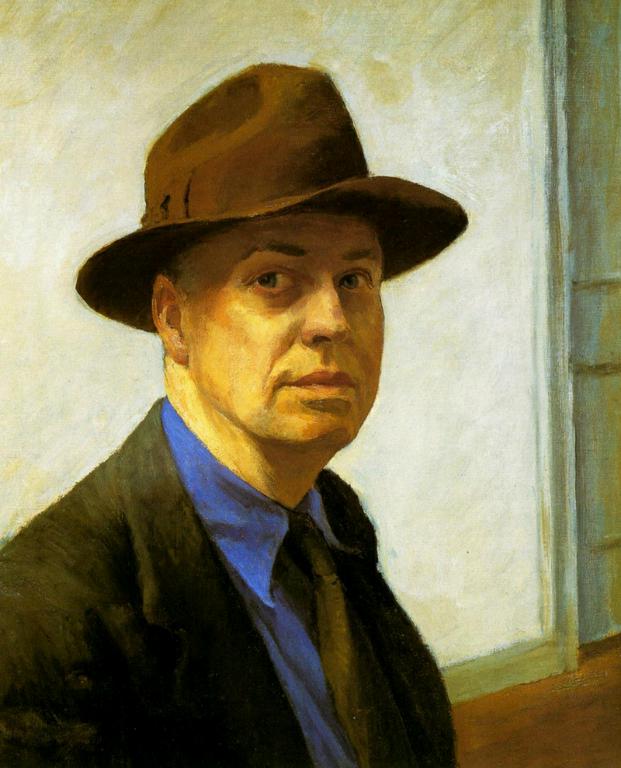

愛德華·霍珀屬于這樣一類藝術家,其作品充滿憂傷,卻不會讓觀眾憂傷——他是繪畫界的巴赫或萊昂納德·科恩。孤獨是其藝術的核心主題。

如果提及20世紀的美國,有很多文藝的名字可以聊:海明威、菲茨杰拉德、亨利·米勒、塞林格、凱魯亞克、金斯堡、理查德·耶茨、雷蒙德·卡佛……

我們還可以聊披著月光的比爾·埃文斯奏響的藍調鋼琴,還有湯姆·維茨在午夜咖啡館里唱出的煙嗓。 在這些名字里,或許還可以加上愛德華·霍珀。2017年5月15日,是愛德華·霍珀逝世50周年。

自上世紀20年代開始成名直到1967年病逝,霍珀的一生都在描繪美國的都市和鄉村,都是人們最日常的生活,還有最平凡的景觀。但是在這一種平凡里,無論是人還是物,霍珀都不動聲色地為其賦予了一個雋永的主題——無可排解、無處傾訴的寂寥,還有深刻、靜止的孤獨。

這份寂寥和孤獨,平靜而強大,于無聲之中猛烈地揭露出隱藏在現代人內心的私密情感。后人們稱霍珀的畫就像一首首“寂靜的詩”,看他的畫就像在讀卡佛筆下那些同樣情節寂寥的短篇,時不時地激起人們心中那份無法言說的孤獨感。

我們在看霍珀畫的那些人、街道、房間、建筑還有風景,會像讀卡佛的小說,或者是聽維茨的歌一樣,在短暫的片刻里與喧囂的世界疏離,獨自在一片低語或沉默中感受自己的存在。

霍珀的作品,總是有著精準的構圖,還有近乎完美的光影布局,畫中的人物不一定是一個人,可能是一對,可能是幾個;描繪的場景也不一定只是一個房間,可能是辦公室,或者車廂、街頭、劇院、餐廳、咖啡館之類可能會很熱鬧的公共場所。 無論這些人物,有幾個人,出現在現實生活中的什么地方,在霍珀這里,好像永遠都會有一層濃濃的寂寥從畫面中的場景彌散而出。霍珀畫的是美國,卻能流露出北歐一般的清冷,就連那看似明媚的陽光,好像也溫暖不起來。

再看畫面的色調,無論霍珀用了多少飽和的暖色去填充,這些色彩似乎都被覆蓋著一層幽幽的、淺淺的藍、灰或紫,像一層薄薄的濾鏡,輕輕地疊加在畫面上。 霍珀畫的這些場景,好像精心構建起來的舞臺,亦或是凝固的一幀電影畫面,而那些身處光線下的人物個體,就在這光亮下沉思、無聊、迷失、悵惘。

“這些平常的卑微的不起眼的瑣碎日子,就這樣成了永恒”。 就像卡佛寫下的,在霍珀的畫里,無論是物還是人,都沉溺在仿佛停滯的時間里,永遠地沉默著。

愛德華·霍珀1882年出生在紐約州哈德遜河沿岸的小鎮奈阿克(Nyack),父母都是商人,家境富裕。由于父親性格尤其溫順,所以家里的一切事物都由女性們打理(其實,霍珀是在“女人堆”里長大的:母親、祖母、姐姐、保姆,每天都與女性們相處,再加上自己本身就遺傳了父親的溫順,所以霍珀的性格就變得更加內向和保守,這或許也是影響他未來藝術風格的一個原因)。

霍珀天資聰穎,并且又從熱愛藝術的母親那里受到熏陶,顯示出繪畫的才能。在少年時期,霍珀就能夠用鋼筆、炭筆和水彩熟練作畫,并且還學會了油畫(1895年,霍珀創作了他第一張落款的油畫《Rowboat in Rocky Cove》,最早表現出自己對自然事物的興趣)。

之后在20世紀初,霍珀進入了紐約藝術設計學院(New York School of Art and Design,也就是如今舉世聞名的帕森斯設計學院 Parsons The New School for Design)正式學習藝術。對于性格內向又保守的霍珀而言,看著真人模特寫生的確是件讓人挺不自在的事,所以他更喜歡直接臨摹像馬奈、德加這類大師們的作品。

在學校的老師中,對霍珀影響最大的是藝術家羅伯特·亨利(Robert Henri)。這位美國“垃圾箱”畫派(“垃圾箱”畫派,Ashcan School,是20世紀20年代早期興起于美國的藝術運動,主張表現紐約的城市景觀,以及人民的日常生活,尤其是貧民窟)的代表藝術家主張讓學生們在創作中融入自己對世界的情感:“我們要重點表現的不是一個主題本身,而是你對它的個人感受;不要被那些藝術準則所束縛,去畫你在日常生活中感興趣的一切。”

從學校畢業之后,霍珀進入一家廣告公司兼職從事插畫設計工作,雖然并不喜歡,但這份工作直到1920年代中期都是霍珀主要的經濟來源。

在這段時期里,霍珀三次來到歐洲,每次都在巴黎長時間停留。在當時,巴黎正是全世界的藝術之都,立體主義、野獸派、超現實主義、表現主義等等藝術運動正在興起,然而霍珀卻沒有在這些頗具先鋒性的藝術中找到共鳴——“在當時我甚至都沒有聽說過畢加索”。

霍珀更青睞現實主義,還有比較古典的藝術,尤其是荷蘭黃金時代的大師倫勃朗和維米爾,他們對光影的運用直接影響到了霍珀之后的個人風格。

在20世紀初的很多年里,霍珀都在為自己的個人風格而苦惱著。他在紐約租了一間工作室,但是創作效率極其緩慢,經常都是盯著畫板惆悵一天,遲遲動不了筆。

在這段沒有靈感的時期,霍珀一遍繼續從事商業類的插畫工作維持生計,一邊也會參加一些小型群展,但都沒什么名氣。

直到1923年,41歲的霍珀終于迎來了自己人生與事業的轉折點——在馬塞諸塞州的一次寫生時,霍珀遇到了他的校友、未來的妻子約瑟芬·尼維森(Josephine Nivison)。

霍珀和約瑟芬完全是能夠互補的一對,霍珀身材高挑、沉默內向,而約瑟芬卻嬌小可人,并且樂觀開朗,善于社交。同樣是在藝術圈,相比于霍珀,約瑟芬已經掌握了不少人脈,于是在她的引薦下,霍珀的六張水彩得以參加1923年布魯克林美術館(Brooklyn Museum)的一次展覽,其中的一幅作品《The Mansard Roof》還以100美元的價格被布魯克林美術館永久性收藏。

愛情真的很神奇。與約瑟芬的重逢與結合徹底改變了霍珀的生活:他畫的那些風景居然讓他出名了!而且評論界對霍珀的評價也很高:“這些畫多么有生命力!霍珀在最平凡的日常事物里看到了一種真實又直接的力量!”

自從遇到約瑟芬之后,霍珀的人生基本都過得挺順利,這比他同時代的那些藝術家真是幸運太多了。要知道,霍珀開始成名的那個時代正值美國經濟大蕭條時期,而霍珀卻完全沒有受到影響,他收入穩定,作品也開始頻繁出現在惠特尼美術館和大都會美術館這樣的重要場館。

在1930至1940年代,霍珀也開始進入自己的創作多產期:熱愛自然的霍珀在馬塞諸塞州的特魯羅南部(South Truto)造了一間小屋,每年夏天都會去那里寫生。在這段時期,霍珀形成了自己成熟的風格,創作出大量真正意義上的風景畫——沒有建筑物、沒有人,其中作于1938年的《First Branch of the White River》成為了霍珀風景系列中最著名的作品之一。

除了風景,這一時期的霍珀也開始創作如今廣為人知的那些都市景觀——陽光照射的房間、空曠的街道、行駛中的一節車廂……還有畫中恍如局外人的主人公——早上剛醒來的女人、準備工作的男人、旅行中的戀人、午后咖啡廳的陌生人……

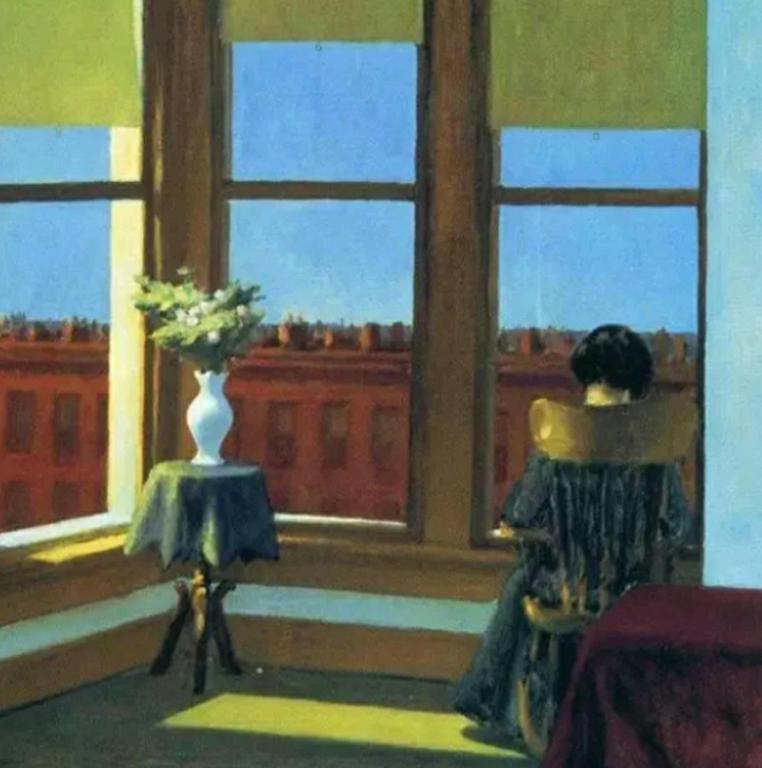

霍珀是個喜歡畫窗戶和光的人,他的大部分作品都會在畫面里開辟一扇窗,然后讓光線透過窗戶照射在人物身上。

在霍珀的畫里,這些人物被隨意地放置在光線下,無論他們是在哪個場所、正在做著什么事,你都覺得他們好像都將周遭環境和他人置之度外,每一個角色都是孤獨的個體,沉浸在專屬于其個人的一份沉默和靜穆里。而那一扇扇窗戶,似乎就是通往孤獨的一個通道。

梁文道在《我執》中這樣形容霍珀筆下的人物:“他把人都畫成了靜物,似乎有所言語有所動作,卻什么都沒說什么都沒做。”

在霍珀制造的光線下,我們看到的人物就如靜物一般,喧囂在這里靜止,時間在此刻凝固,每個人都開始進入一種近乎“呆滯”的狀態:面無表情,仿佛陷入沉思,但又不知道在想些什么,就像放空。

我們不知道這些人的心情在畫中是怎樣的,但通過霍珀用觀影渲染出的氛圍,可以想象到此刻這些人物或許是悲傷的、寂寞的,充滿失落卻又不屑于宣泄這份失落。

在現實生活中,我們也的確會遇到像霍珀所描繪的這種狀態:我什么都不愿去想、不想說話、不想被人打擾,只想徹底地發呆。在這里,我們遇到沉默,一種從環境到人物都沉溺其中的灰色而陰郁的滯重感。

在霍珀的時代,他的風格雖然沒有被當時的眾多先鋒性的藝術思想所影響,他自己也沒有什么學生,但包括安德魯·懷斯(Andrew Wyeth)、威廉·德·庫寧(Willem de Kooning)、馬克·羅斯科(Mark Rothko)等在內的藝術大師都曾表示過自己對霍珀的喜愛,以及他的藝術帶給自己的啟示。

而整個20世紀至今的藝術領域,無論是戲劇、電影、攝影甚至音樂,都能看到霍珀的影子。

霍珀活了84歲,很長壽,他所在的時代正值西方現代主義藝術的興起;而他生活的紐約,又是繼巴黎之后又一個藝術之都,行動繪畫、抽象表現主義等更具先鋒性的流派正顛覆著藝術創作的思想和形式。

在追求藝術的創新和激進的大環境里,我們在霍珀身上難以察覺到藝術的劇烈革命:他追求傳統的寫實,雖然描繪的是現代社會,但在霍珀的畫里,我們仍舊可以感受出某種只有古典繪畫才能傳達出的靜美。

在霍珀的畫里,精準的構圖和光影布局被處理得有條不紊。在每一次創作前,霍珀都要專心地畫手稿,認真揣摩構圖和用色;光線要從那個角度射向人物、這個場景要安排多少人。

霍珀就像一個一絲不茍的舞臺布景師,每一個細節都必須做到精確的完美。畫面傳達出的氛圍是感性的,而在畫布上的每一筆,都是那么清醒的理性。

不善言辭的霍珀很少用理論性的語言來訴說自己的創作。1953年,在為某期刊寫下的一篇論述里,霍珀較為明確地陳述了自己的藝術思想:“真正偉大的藝術是對藝術家本人內在生命的一次外在流露,這種內在生命將反映出藝術家對現實世界的個人視角。在我看來,技法上的創新永遠無法取代那些真正的想象力。如今,我們能看到很多抽象畫,但抽象有一個弱點:它們總是試圖將人類才情所表現出的創造力用某種個人的、想象的抽象觀念來替代。”“生活這一元素在藝術創造中是不可或缺的,因為它時刻會提醒我們:藝術中的一切存在都是對生活的一種反映,而不是回避。所以,如今的繪畫應該更完整和充分地表現生活和自然,讓藝術重現出它的偉大。”

霍珀的藝術能夠深受人們喜愛,或許就是因為他在原本就已過于喧囂的現代社會里,將一切煩擾的雜音全部過濾,將世界還原到一片清凈。

在這份清凈里,現代人的日常視角和精神情感,以及現代生活滲透入人們潛意識里的那份憂郁,最后都化作一片無聲的沉默,和只有向自己才可以傾訴的孤獨。

“人走室空,但陽光依然灑下,我的離開并沒有改變世界的什么。” 在霍珀的畫里,孤獨和憂郁似乎都變得不再痛苦,他們就和照射進房間的陽光一樣平凡得不值得一提。而我們于這個世界的存在,亦是如此。