微等離子體與點陣Er:YAG激光(2940nm)治療兔耳增生性瘢痕的療效比較

劉英琦 曹莫 任志鑫

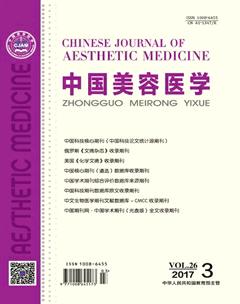

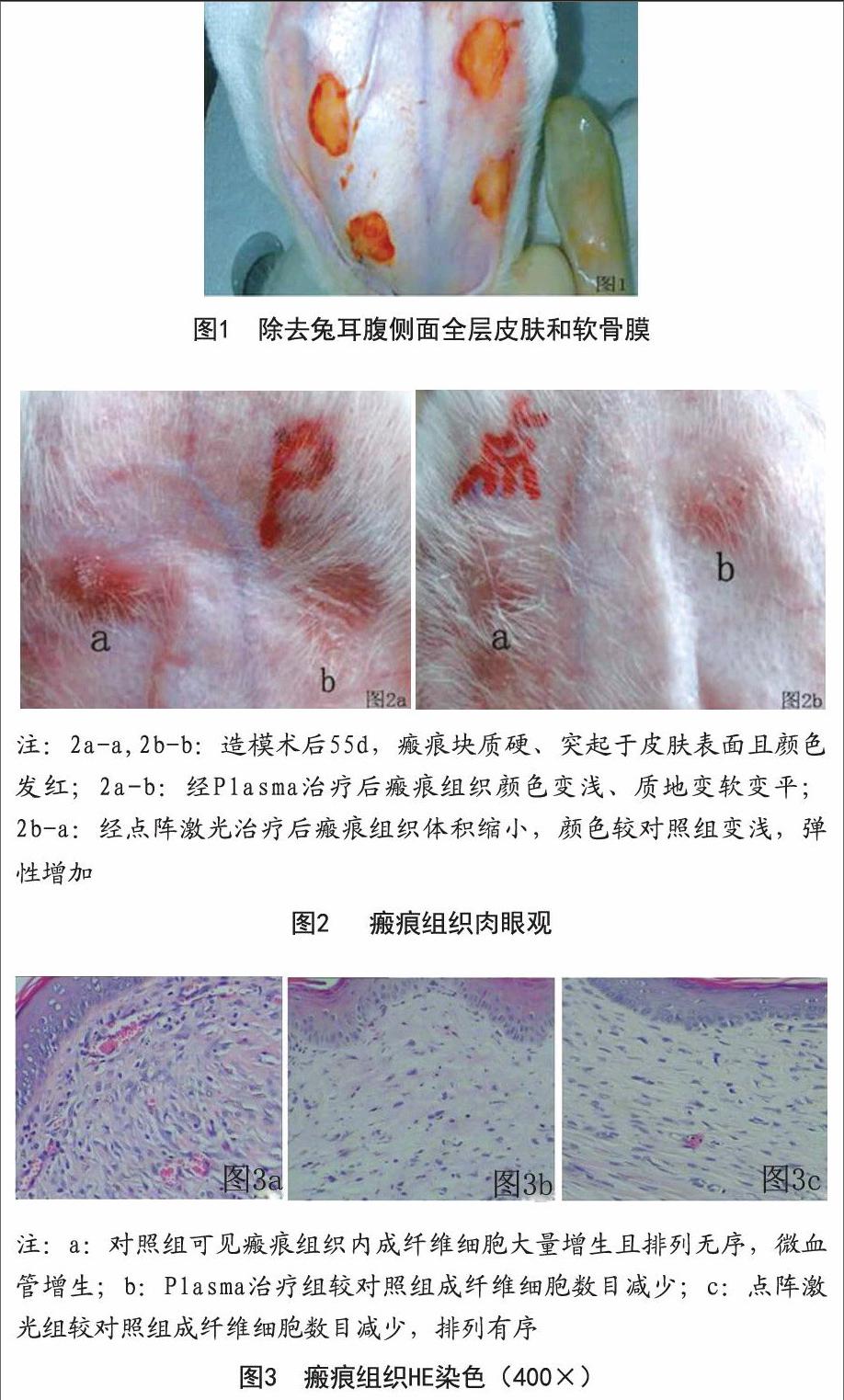

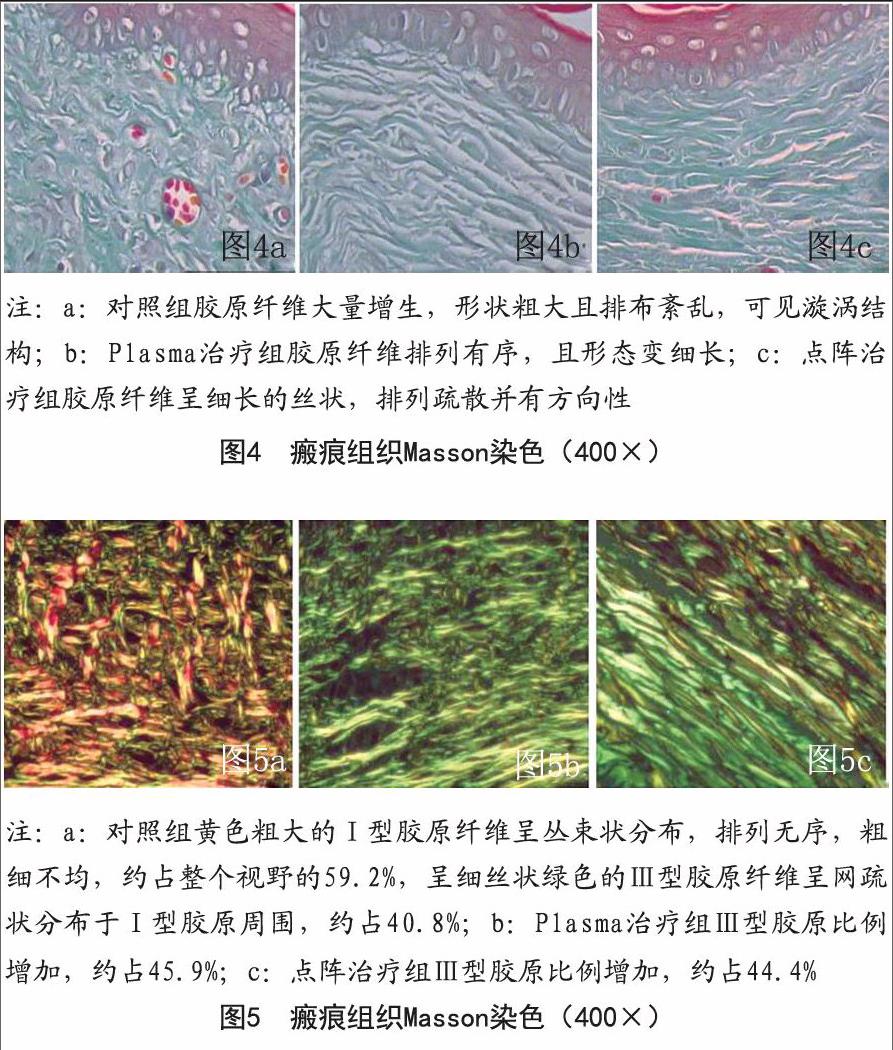

[摘要]目的:探討微等離子體與點陣Er:YAG激光(2940nm)對兔耳增生性瘢痕的治療效果。方法:同種屬雌性新西蘭大耳白兔6只,于每只兔耳腹側面中段制作增生性瘢痕模型。28d后,將造模成功的瘢痕塊隨機分為3組,分別行微等離子體、點陣激光治療和空白對照,治療后27d取材,進行HE、Masson和天狼猩紅染色,觀察各組瘢痕組織中成纖維細胞數目、膠原分布特征及Ⅰ、Ⅲ型膠原纖維的構成比。結果:兩個治療組瘢痕組織變軟變平且彈性增加,成纖維細胞數均較對照組減少,以Plasma組更為明顯;膠原纖維的形態及排列向正常皮膚中的形態及排列轉變,Ⅲ型膠原纖維的比例均增加,兩治療組間無顯著差異。結論:微等離子體與點陣Er:YAG激光(2940nm)治療兔耳增生性瘢痕均有效,且在抑制瘢痕組織內成纖維細胞增生方面,微等離子體具有更明顯的優勢。

[關鍵詞]激光;瘢痕;成纖維細胞;膠原;兔;微等離子體

[中圖分類號]R619+.6 [文獻標志碼]A [文章編號]1008-6455(2017)03-0066-04

成纖維細胞的過度增殖和細胞外基質的過度沉積是增生性瘢痕的病理學基礎。干預成纖維細胞的生物學活動,改變細胞外基質的主要成分:Ⅰ、Ⅲ型膠原的排列形態,可治療增生性瘢痕。點陣Er:YAG激光(2 940nm)目前己在治療凹陷性瘢痕方面取得了良好療效。微等離子體射頻技術也已成功用于細小皺紋、妊娠及凹陷性瘢痕的治療,且已證實二者在刺激膠原蛋白再生及改善膠原纖維排列方面療效突出。因此,我們采用微等離子與點陣Er:YAG激光治療兔耳增生性瘢痕,通過觀察各組兔耳增生性瘢痕的病理組織切片中成纖維細胞數目、膠原纖維排布特征,以及Ⅰ、Ⅲ型膠原構成比例的變化來探討其對增生性瘢痕的治療是否有效,并比較二者的療效。……