預感到可能有更大的考古發現

所謂“船棺葬墓”,是指古人將整段楠木兩端截齊,從中間對剖分開,然后分別在中部掏出長方形棺室和棺蓋,以此作為葬具的墓葬。

許多考古發現或重要的遺存的發現,都有其偶然性。如秦始皇兵馬俑就是一位叫楊志發的農民在1974年春天抗旱打井時發現的;河北滿城漢墓是1968年解放軍某部在此處進行國防施工爆破時發現的……但是,考古發現也有其必然性,因為有考古人一直在關注某些地區可能會出現的某些重要遺存。

蒲江戰國船棺葬墓群的發現就既具偶然性又具必然性。蒲江位于四川盆地西南部,是成都平原向龍門山脈的過渡區域。縣名“蒲江”即是指此次所發現墓地西北側的蒲江河。自20世紀70年代至2006年的近30年間,蒲江共零星發現過6次船棺葬墓,每次1~5座不等,出土器物主要有銅器、漆木器和陶器,據出土器物判斷時代多在戰國晚期。有趣的是,發現的船棺葬墓幾乎全部集中在蒲江縣東北鄉的飛龍村、飛虎村范圍內。

由于四川地區土壤酸性較重,船棺中人骨皆沒能保存下來。但慶幸的是,部分船棺中殘存少量墓主人牙齒,這些標本能為我們提供墓主人性別、年齡等考古信息,對其進行同位素分析,還能為研究戰國時期巴蜀地區飲食情況等提供科學證據。

按照《中華人民共和國文物保護法實施條例》,基礎建設和商業開發前都應對施工區域進行考古勘探工作,以免施工對地上地下文物造成破壞。我因就職于成都文物考古研究所,故經常有機會在蒲江域內進行考古調查和發掘工作,所以也特別關注蒲江船棺葬。

2014年,蒲江飛龍村鹽井溝街一區域進行商業開發,我們例行組織勘探隊伍對施工區域進行全面調查,未發現墓葬。

2015年,飛虎村工業大道西側一區域進行商業開發,我們又組織勘探隊伍對施工區域進行全面調查,發現了漢代遺址,但并未發現船棺葬墓。

2016年7月,蒲江蒲硯村在修建農民集中住房時發現船棺葬墓5座,出土銅印章、蜻蜓眼玻璃珠等精美文物30余件。這些發現讓我們預感到蒲江2016年可能還有更大的考古發現。

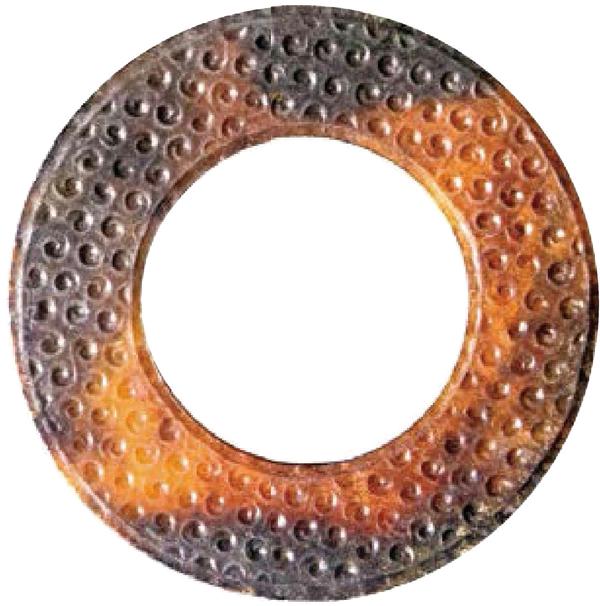

2006年蒲江船棺葬墓出土的玉璧

考古隊員每日起早貪黑,野外工作比較辛苦,特別是盛夏時光,酷暑令人疲乏,收工回駐地常喜歡秉酒夜話,交流一天各自的收獲和感受。一夜,酒微酣,蒲江文管所龍騰老先生用純正的蒲江話說:“我總結了蒲江船棺的發現規律,基本上每8到10年出現一次。上次發現是2006年的事了,我預感,今年肯定還有大發現。”龍老師不經意一語與我內心感覺不謀而合。只是蒲硯村5座船棺葬清理完畢后,我們對周邊進行了全面的考古調查,惜無其他發現。但此時,我心中卻涌起對船棺葬墓更大發現的期待。

作者簡介:

龔揚民 蒲江船棺葬墓群發掘領隊,四川大學考古系在職博士。曾在陜西、甘肅、青海、四川成都和涼山州等地的30余項重大考古項目中從事考古發掘、研究工作,已發表考古報告和論文十余篇。