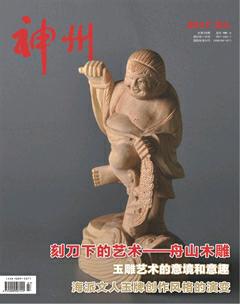

玉雕藝術的意境和意趣

意境是中國藝術一種特有的追求,也是中國美學一個高層次的審美框架。

魏晉六朝的美學巨著《文心雕龍,神思》中說:“登山則情滿于山,觀海則意溢于海”,透露出“意境”是情與景的交融。

明代畫家李日華認為“凡畫有三次”,“一曰身之所容”,“二曰目之所矚”,前兩條都是人的感官直觀感受。“三曰意之所游”,這是情思所達的勝境,神思所達的靈境,也有學者稱為“游心之所在”。古代文人談到意境時,往往鏈接著下面的語匯——象外之意,韻外之致,境生象外,象盡意不盡,筆不周而意周……

由此可見,意境不是單層平面的審美感受,而是一個境界層深的創造性架構。對于創作者和欣賞者來說,都不僅是對形象作出鏡面式反映,而需要調動并釋放出更多的心理能量。

既然意境這樣美妙,為何不多多用玉雕呢?

坦率地說,在玉雕中表現意境的確有相當難度。以往談意境,都是到唐詩宋詞或名家繪畫中去尋找意境,在玉雕中談及意境至今還是一片空白。

近代美學先行者宗白華先生曾舉王安石的一首詩為例談意境:

楊柳鳴蜩綠暗,

菏花落日紅酣,

三十六陂春水,

白頭相見江南。

前三句寫景,最后一句盡抒惆悵之情。這首詩既美又意境深遠,是談論意境的好例子。此詩由中國表意文字構成,一字一意,寫景寫意皆可逢源。“暗綠”和“紅酣”猶如兩幅色彩濃麗的特寫畫面,“三十六陂春水”更是俯瞰的由近向遠推進的蒙太奇鏡頭。最后的“白頭相見江南”是一句飽含欣喜、悲愴和失落無奈的萬千感慨,無盡的意味向著畫面之外延伸,言有盡而意無窮。

詩雖好,也止于詩。在玉雕中如何表現這般意境呢?堅硬的材質,單純的色調,有限的空間,即使可以寫景也難于寫情。再如元詩中“大地山河微有影,九天風露浩無聲”這樣的好句子,其“微有”與“無聲”對于玉雕來說簡直無計可施。

這里我們又一次遇到玉雕藝術與其它藝術門類的比較。它既不能像詩歌那樣在流動著韻律和節奏之美的同時表達深刻的內涵,也不能像繪畫那樣淋漓盡致地揮灑色彩營造畫境,更不能像或電視電視劇那樣傳遞大量的信息去達致意境。

由于玉雕天然材料的珍稀性,它比較雕塑藝術而言,體量也小得可憐。總之,小而無色再加上材料的堅硬是玉雕藝術的底相。

玉雕藝術這個底相決定了優秀的玉雕作品需具備兩項最基本而又矛盾的要素:

1.萬取一收的直觀性。

2.意在象外的蘊籍性。

先來說“萬取一收”。因其小而無色且堅,玉雕藝術具有高度的凝練特點,在方寸之間,一瞬之際,將作者的苦心孤旨以及修養、技巧、功力集中表達出來,猶如“萬取一收”。以著名的“漢八刀”為例,八刀陰刻線,簡潔,精準,爽利,明快,一件玉蟬或玉豬形神兼備,恰到妙處。其實,這是對物象深沉而凝練的萃取,其中上品非爐火純青者而莫能為。這也是玉雕藝術的最大看點——筆簡神俱,得之自然。誠如美學家李澤厚所說,“美感的一個基本特征,是它的直覺性”,

再來說蘊籍性。在直覺美感的同時,玉雕作品還要經看,耐看,給人留有足夠的想象空間,才具有收藏價值。不能一覽無余,索然無味,蕩然無存,要在漫長的收藏期間耐人品味。緣此,需要向意境和意趣提升。

我們看到上海玉雕藝術家翟倚衛對追求意境做出執著的努力。這種努力帶有嘗試性,其意義卻不可忽視。

在比例狹長的玉牌子上,用激流直下的線條,凌空飛濺的水花,烘托磅礴的氣勢,使人如聞深山幽谷的瀑布轟鳴,畫雖無聲境有聲。

又如,用粉墻青瓦的近景剪裁出江南水塘的一隅,精致的樓閣敞開明窗,似有人憑窗酌飲,半彎小橋欲露還含,遠方幾葉漁舟閑泊,牽連著天邊巧云,江南水鄉的意趣盎然,畫面雖窄而意境深遠。

再如,甚至用空靈的山川去表現月色皎潔,用象征意味的靜物去表現朦朧細雨……還有一個題為《午睡時分》的牌子,近景是一只小貓的背影,次第展開層層靜謐的畫景,景中無人勝有人,小小的玉牌籠罩著午睡的氛圍。

這些作品,大多恰當運用了美學中“效果間離”理論。多層次,多平面,多景深,大比例的留白既保有玉質之美又起到畫框的功能,使欣賞者既入乎其內又出乎其外,持有清醒的自我意識,才能產生意趣與情趣的感受。美學中一些基本而精微的原理,被敏感的玉雕家撲捉在握。

玉雕藝術的發展必然伴隨著工藝的改進,這些作品超越了所謂“起地陽雕”的傳統技法,上述作品在工藝上達到四至五個平面,以營造意境深邃的感受。

藝術上向前邁進一小步的探索,往往預示著將有更寬闊的空間等待開拓。玉,這種在材料意義上難以對付的尤物,完全不像以前理解的那么局限,它隱含著一個曲徑通幽,山蒼樹秀,水活石潤,意境深遠又情感充沛的新天地,在向藝術家和鑒賞家招手。

這樣的藝術探索,很容易使人聯想起宗白華先生一段精彩的話語:“在一個藝術表現里情和景交融互滲,因而發掘出最深的情,一層比一層更深的情,同時也透入了最深的景,一層比一層更晶瑩的景……”(中國藝術意境之誕生)這段話本是論詩畫的,而“晶瑩”二字,用在玉雕卻很恰當。endprint