財政政策對貨幣政策傳導機制的影響

徐淑華 李慶華

摘要:本文對有關財政政策與貨幣政策傳導機制的關系理論與實證沿革進行了梳理,并在此基礎上提出了財政政策影響貨幣政策傳導機制的變系數自回歸分布滯后(VADL)模型,以中國財政赤字占比作為財政政策變量,用2005-2015年的季度數據估計了財政赤字占比對VADL模型的系數所產生的影響,得到了四個重要命題。據此得出了財政預算收支平衡時,貨幣政策傳導最為順暢,貨幣中性性質顯著;財政收支不平衡時,貨幣政策傳導會出現非對稱時滯,財政盈余不利于貨幣經濟向實體經濟傳導等重要結論。

關鍵詞:財政政策;貨幣政策;財政赤字占比;貨幣政策傳導機制;VADL模型

一、文獻綜述

長期以來,貨幣政策與財政政策被認為是在市場經濟條件下國家宏觀經濟運行的兩大政策體系,而它們調控均離不開貨幣資金的流轉,在客觀上兩者間存在著相互影響的關系,因而其協調配合當屬必然。為了使協調配合更為合理,國內外學者對其如何影響包括就業、產出和價格的宏觀經濟運行進行了大量的研究,取得了巨大成就,當然其中也不乏大量的學術爭論,學者們在爭論中相互吸收精華,極大地促進了宏觀經濟各學科的發展。

基于新古典綜合學派以貨幣供給作為外生變量的IS-LM模型,或以利率作為外生變量的IS-IRT模型,貨幣政策與財政政策的不同組合適用于經濟周期不同階段的宏觀調控需要。這種僅具有方向性的定性研究并沒有從定量上給出具體的指導性建議,因而貨幣政策與財政政策配合的效果往往與當局的預期結果不盡相同,甚至背道而馳。從20世紀60年代中后期,以弗里德曼為代表的貨幣主義開始在西方興起,貨幣政策在宏觀經濟調控中上升至主導地位。隨著貨幣政策地位的上升,兩大政策體系的協調配合問題也就顯得尤為重要。但兩者的直接目標顯然是不同的,財政政策的直接目標是為國家機器的運轉提供資金支持,貨幣政策的直接目標是保持經濟的持續穩定發展。如當貨幣政策當局覺得通貨膨脹成為嚴重問題時,需要利用緊縮的貨幣政策調控經濟運行,這樣會減少財政收入,這是財政政策當局所不愿意看到的,因而其可能會通過增加財政赤字的手段以維持龐大的國家機器的運轉。可見,財政政策和貨幣政策是存在目標沖突的。Pindyek較早地分析了不確定條件下政策制定者之間的目標沖突,認為貨幣政策當局應該考慮到這種沖突。Sargent和Wallace認為政府的預算約束將貨幣政策和財政政策聯系起來,對確定貨幣存量如何動態影響均衡價格水平有重要意義。

貨幣經濟學文獻分析了貨幣政策和財政政策關系的若干假設,概括了貨幣政策與財政政策框架。大體有三種范式:第一種范式假設調整財政政策是為了確保政府跨期預算始終平衡。貨幣政策可自由確定名義貨幣量或名義利率,這是一種以貨幣政策為主導,配以消極的財政政策范式。第二種范式以財政政策為主導,貨幣政策相配合。財政政策當局在確定其支出和收入且不需要考慮跨期預算平衡的要求時,當稅收不足以支付開支時,政府可通過增加鑄幣稅以獲得額外收入,即貨幣政策做相應調整,轉移相應的鑄幣稅以滿足政策預算平衡。換而言之,政策預算平衡,財政政策當局無需考慮。而貨幣政策當局則要考慮,因而這是李嘉圖式(通過稅收或鑄幣稅調整,以確保政策跨期預算平衡的范式)。在這種范式下,經濟學家們關心兩個問題,即從理論上分析財政赤字是否一定引發通貨膨脹;從歷史事實上分析通貨膨脹是否是赤字的后果。Sargent和Wallance從理論上得出了肯定的結論,即財政主導制會產生“不合心意的貨幣主義算術”。但從經驗數據上的分析則有較大分歧,Joines發現,在美國,貨幣增長與主要戰時支出正相關,但與戰爭性赤字不相關;Grier和Neiman發現,結構性赤字是決定貨幣增長的因素之一;由于跨期預算平衡意味著赤字和債務之間有協整關系,因而Engle和Granger指出,應當用向量誤差修正模型(VECM)建立這些變量的實證模型,Trehan和Walsht用協整方法進行研究后認為預算政策不具有持續性;Bohn認為,基于時間序列的協整檢驗接受跨期預算平衡的假設,他還發現,在稅收沖擊引發的赤字中,有一半以上最終通過支出調整而得以消除,而約有三分之一的支出沖擊最終會導致稅收調整。第三種范式被稱為價格水平的財政理論,其跳出貨幣政策與財政政策哪個為主導的爭執,建立了貨幣供給與財政因素影響價格和產出的理論與經驗模型,這種理論的特點是以財政因素作為直接影響價格水平的因素。Walsh認為,財政政策可以通過兩種方式影響價格水平,即均衡要求實際貨幣供給等于實際貨幣需求,而財政變量影響實際貨幣需求,因而均衡價格水平也將取決于財政因素;在既定的名義貨幣量以及與貨幣供求相等的條件下,可能對應著多個價格,即存在多重均衡,財政政策可能會決定其中某一均衡價格水平。在某些情況下,財政因素決定的均衡價格水平可能獨立于名義貨幣供給。對于第三種范式是否成立,很多學者利用動態隨機一般均衡(DSGE)模型或向量自回歸(VAR)模型進行了實證研究,如Leeper,Woodford的實證結果支持第三種范式;而Chadha和Nolan的實證結果則不并支持。不同學者得到的實證結果之所以不同,不是研究方法的問題,而是所采用的時間序列數據不同,這說明第三種范式的均衡狀態是不穩定的。

中國學者唐齊鳴和閻芳運用St.Louis方程對中國貨幣政策和財政政策的效果和相對重要性進行了實證分析。李揚研究了中國市場經濟條件下貨幣政策和財政政策的協調問題。曾康霖認為,在中國的改革與發展時期,財政政策的作用會被多個主要因素抵消,而強化財政政策或貨幣政策的作用取決于中國政府的選擇。劉尚希和焦建國對轉軌經濟背景下的財政政策與貨幣政策的協調問題進行了研究,認為部門之間的協調比政策之間的協調更為重要。郭慶旺和趙志耘利用蒙代爾一弗萊明模型分析了不同匯率制度下財政貨幣政策的效率。肖蕓和龔六堂討論了財政分權框架下的財政政策和貨幣政策,發現經濟增長率和收入稅的關系符合Iafter曲線,并且貨幣不是超中性的。貨幣供給量增加可以促進經濟增長,且經濟增長率與貨幣的流通程度正相關。潘國俊研究了政府資金運動與貨幣供給量的關系,認為應將政府存款列人廣義貨幣。楊小平分析了國庫資金對貨幣政策實施的影響。孫鏇研究了中國財政貨幣政策與經濟增長的協整關系。趙麗芬和李玉山建立了一個VAR模型,對中國財政政策與貨幣政策相互作用的關系及其動態性進行了實證分析,發現中國不存在財政貨幣政策的互補或替代關系,而是存在一種非對稱性聯系。劉偉提出了財政政策和貨幣政策反方向組合的觀點,并研究了其與宏觀經濟的關系,提出了在財政政策與貨幣政策采取松緊搭配反方向組合的協調過程中,中國近年的經濟增長率可以選擇在7%左右的觀點。賈俊雪等在VAR模型的框架中考慮財政政策、貨幣政策、匯率和資產價格等因素,構建了貨幣政策反應模型,其研究思想很有啟發意義。

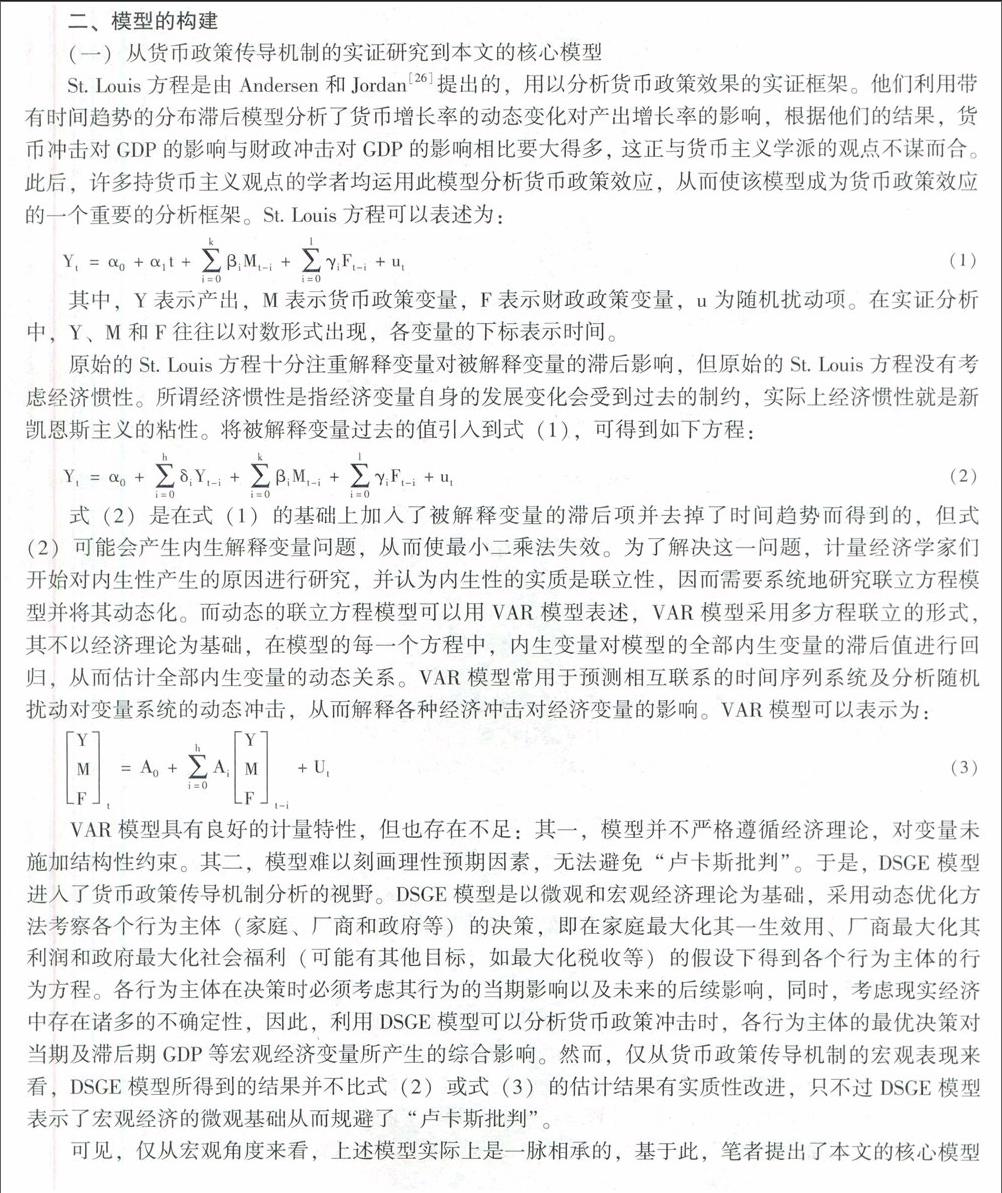

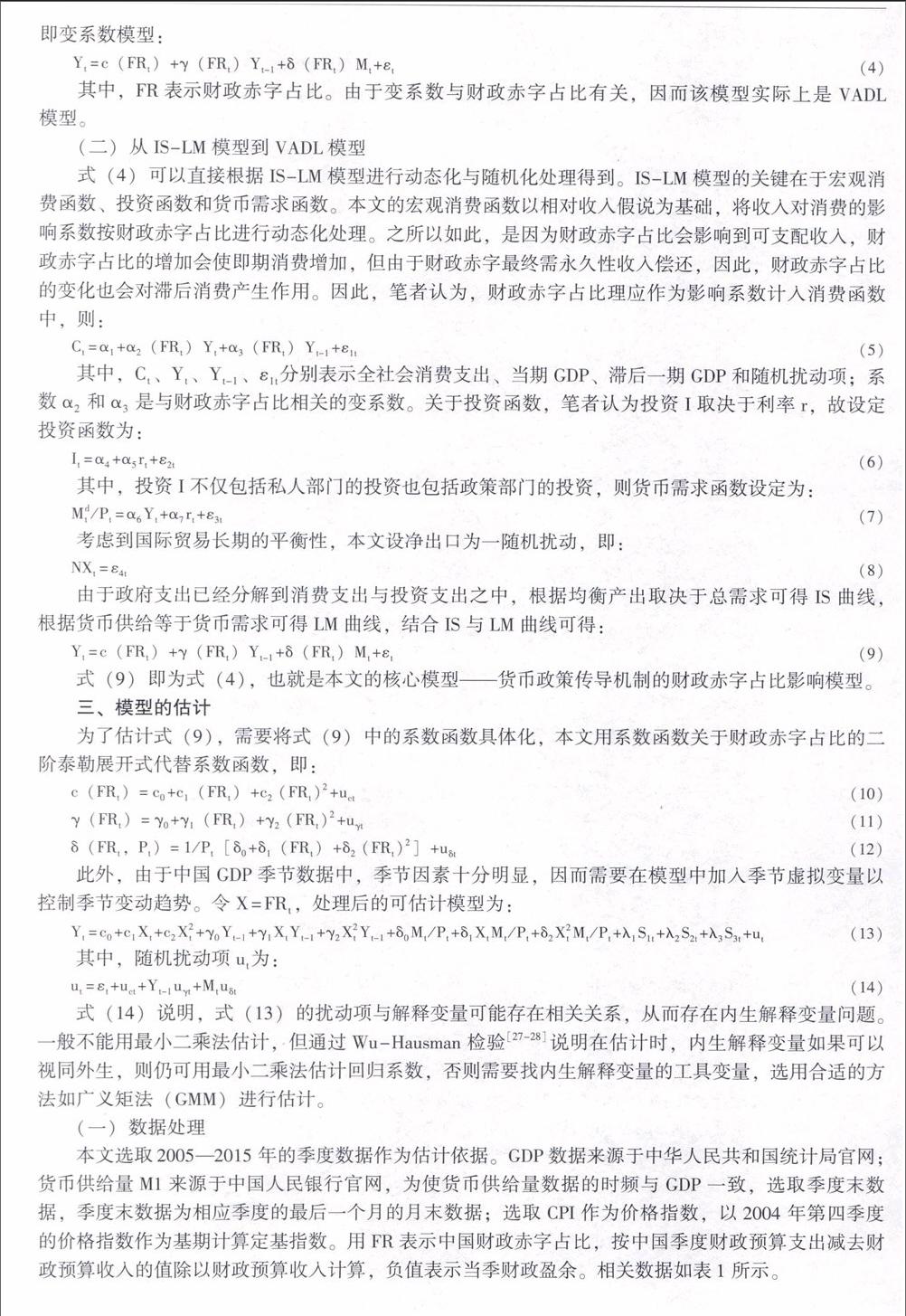

筆者認為,貨幣政策與財政政策并不是并列關系,因為即使財政政策有較強的獨立性,其政策的實施也需要通過貨幣政策傳導來實現,因而貨幣政策的制定要考慮到財政政策對貨幣政策傳導的沖擊。正是基于這種思想,筆者從財政政策對貨幣政策傳導機制的影響切入,考慮st.Louis方程并在vAR模型的基礎上構建本文的模型。本文的主要貢獻有兩點:其一,通過引入變系數模型,說明財政政策對貨幣政策傳導機制影響的不穩定性和影響規律的穩定性,這就為第三種范式的不穩定性提供了一個合理的解釋。其二,本文得到的模型可以從博弈論的角度理解為財政政策當局的反應函數,因而貨幣政策當局在制定貨幣政策時可以作為參考依據。