杭州·中國扇博物館 明月入懷

——中國團扇文化印象展

9月26日,“明月入懷——中國團扇文化印象展”在杭州中國扇博物館開幕。本次專題展分為“‘齊紈楚竹’上的扇藝”“團扇中的書畫藝術”“團扇與古代男性的士風雅事”“團扇與古代女性的文化意象”等部分,講述團扇與匠人、藝術、古代生活的關系,展出了歷代團扇成扇及團扇面精品180余件,其中故宮博物院館藏的宋徽宗《枇杷山鳥圖》、馬遠《寒山子像圖》、夏圭《松溪泛月圖》、佚名《西湖春曉圖》及浙江省博物館館藏的陳洪綬《羲之籠鵝圖》等6件國家一級藏品僅展出13天,10月9日撤展后,這5件珍品又將進入長達3年的休眠期。

團扇是中國的原生品。以竹木為架、織物為面的圓形扇子,自漢代源起以來,在中國古代生活、文化中延續了千年,早已不再局限于最初風納涼的時令用品的范疇——一把小小的團扇,集合了“功能性”“藝術性”“社會性”與“象征性”多重涵義于一體,并被賦予了一種強烈的中國古典文化的表征意義。

然而,一方面,由于團扇本身不易保存的材料,且兼具實用性,留存可供考證的實物稀少,或僅僅因其書畫藝術價值,團扇面被單獨剝離成為美術史研究的個案;

另一方面,由于生活方式的轉變,團扇的功能性與社會性已經不復存在,在當代社會的認知中,被簡單地與一切圓形的扇子劃為等號,其作為一個完整、獨立、豐滿的文化序列載體,存在感也幾乎消失殆盡。

民國學者白文貴先生曾記道:“書畫紈扇,獨盛于宋,尤以崇寧以后為最。……所謂上有好者,下必有甚焉者。……實是徽宗們所倡導起來的風氣”。宋代特殊的歷史環境、宋人繪畫審美觀念的變化,人們日益青睞精致典雅、溫婉纖細的繪畫風格和形式。“宋畫如酒”,是對宋人高度提煉的美學個性的比喻,宋代團扇書畫在這一藝術氛圍中達到了創作的鼎峰,也成為這一個性最為精妙的體現。宋代宮廷對小品畫尤其是團扇繪畫的倡導,直接推動了這一藝術形式的創作達到了鼎峰。

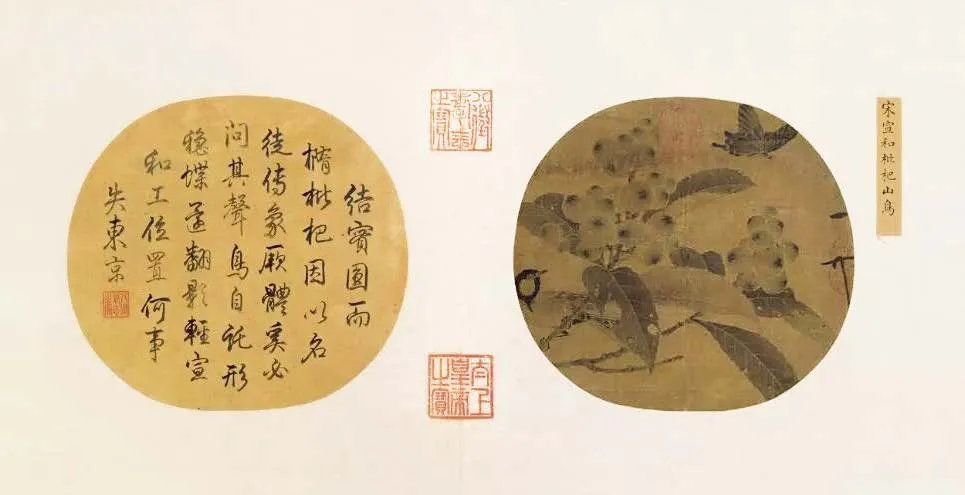

琵琶山鳥圖 北宋·趙佶 故宮博物院藏

此次特展中,讓人最期待的應該就是宋徽宗趙佶的《枇杷山鳥圖》扇面了——琵琶滿枝,累累欲墜,一鳥展翅,一鳥佇立。

趙佶(108-1135)即宋徽宗,神宗第十一子。北宋皇帝、著名書畫家。

款押:“天下一人”。裱邊題簽:“宋宣和枇杷山鳥”。

鈐印:“御書”朱文葫蘆形印一方。

上方鑒藏印:“宣統御覽之寶”朱文印,中縫鈐“八征耄念之寶”朱文印、“太上皇帝之寶”(朱文)。

扇頁對開有清乾隆御題詩一首:“結實圓而橢,枇杷因以名。徒傳象厥體,奚必問其聲。鳥自形穩,蝶還翻影輕。宣和工位置,何事失東京。”

鈐印:“八征耄念之寶”(朱文)。

西湖春曉圖 宋 ·佚名 故宮博物院藏

4件來自故宮的一級藏品中,《西湖春曉圖》扇面不知何人所作,但因為有關西湖,相信很多杭州人也會比較喜歡。

此頁繪西湖,遠山空,白云繚繞,湖心一小船自由游蕩,湖堤一邊是掩映在綠樹叢中的庭院,庭院雖以粗筆畫出,但飛檐窗臺洗練而不失準確。簡括明了的線條、空白的院體格式與清新淡雅的色調,使畫面在含蓄蘊藉之中充滿了春天的明媚。

今天,我們嘗試著搜集那些散落于各個博物館、民間的碎片,重新整理、拼湊一個關于“明月入懷搖綺扇”的故事:很久很久以前,它從哪里來,它與“匠人”的關系、與“藝術”的關系、與“生活”的關系,更重要的是,它與“那些人們”或溫婉典雅、風流瀟灑,或落寞惆悵、心存蒼涼的曾經……