邵明煤田采空區變形對南水北調中線總干渠影響監測研究

安志坤

邵明煤田采空區變形對南水北調中線總干渠影響監測研究

安志坤

(河北省水利水電第二勘測設計研究院,河北石家莊050021)

概括介紹項目背景和外業觀測工作開展情況,分別進行了首次觀測數據分析、垂直位移分析及水平位移分析,重點對變形量不大但趨勢比較明顯的問題進行了統計分析。

南水北調中線;采空區;水平位移;垂直位移;變形分析

1 工程概要

邵明煤田位于南水北調中線一期工程總干渠漳河北至古運河南144+080~147+680之間,受地形條件限制,南水北調中線一期工程邯邢段總干渠(146+170~147+010)需經過邵明煤田的華懋煤礦。

華懋煤礦行政區劃為臨城縣上溝村,南部與內丘縣西邵明接壤。由于其為民營煤礦,煤礦開采時間相對較長,期間幾經關停和倒手轉讓,開采不規范,使其基本資料、生產狀況和實際采空資料等不能完整收集,且不同來源的采空區范圍、界線出入較大。根據現有資料,綜合分析后推測總干渠預留保護煤柱邊緣存在局部采空區域。

為了進一步確認總干渠所通過該區域地面確實穩定,及時預警是否因偷采、越采行為造成預留保護煤柱破壞而引發局部地面變形,確保總干渠在施工期和運行期安全,按照《邵明煤田采空區變形對南水北調中線總干渠影響監測研究工作大綱》要求,河北省水利水電第二勘測設計研究院,自2011年7月~2015年12月完成了邵明煤田采空區變形對南水北調中線總干渠影響監測研究工作。

2 工作開展情況

(1)多渠道收集了華懋煤礦開采(采空區)基本資料,并依據工程現場情況,在總干渠兩側永久占地范圍至保護煤柱附近,造埋變形觀測點26個;根據已知點的分布和測區相對位置,分別建立了水平位移基準網和垂直位移基準網,經過各期檢測,認為其穩定、可靠。

(2)借鑒有關單位的經驗,結合河北省氣候和農業耕作特點,確定變形觀測周期為每年觀測2次,分別為4和10月。在新設觀測點穩定后,隨即進行首期(獨立的2次)觀測,以后進入正常周期觀測。觀測期至2015年,與運行期相銜接。

(3)各期水平位移監測,采用美國Trimb1e公司生產的R8多頻GNSS接收機、TSC3控制器,進行C級(2等)GPS測量;垂直位移測量,采用Trimb1e DiNi03數字水準儀,均配銦瓦條碼標尺進行2等幾何水準測量。

C級(2等)GPS最弱點位中誤差為5.0mm,小于10mm限差要求;最弱相鄰點邊長相對中誤差為1/162647,優于1/150000限差要求。

2等水準觀測中,96.3%以上的測段往返測高差不符值優于1/3限差,60%的每km水準測量偶然中誤差小于1/3限差,環線閉合差均小于1/3限差。根據10條水準閉合環計算的每km水準測量全中誤差為0.74mm,遠小于2mm限差要求。

3 變形分析

3.1 首次觀測數據分析

首次觀測26個觀測點中,2次坐標差小于5mm的觀測點有13個,占50%;5~10mm的觀測點有11個,占42.3%;大于10mm的觀測點有2個,占7.7%。2次高程差小于1mm的觀測點有24個,占92.3%;其他2個觀測點分別為1.0、1.2mm。

根據首期觀測2次C級GPS、二等水準成果統計得出,其平面位置中誤差為±4.32mm,高程中誤差為±0.36mm,均小于1/2限差要求。

3.2 垂直位移分析

(1)每次周期觀測數據處理完成后,分別進行本周期與上周期期間垂直位移量,以及本周期與首期觀測間的累積垂直位移量統計。為了便于對比分析,根據各期2等水準測量成果,繪制了周期1~8各周期期間垂直位移量圖和累積垂直位移量圖,如圖1、圖2所示。

由圖1、圖2可以看出,周期2觀測中,HM18的異常變形與其周圍曾堆放過石料的實際情況有關;周期3觀測中,HM20的沉降應該是由于澆地灌水等原因造成;周期5觀測之后,個別觀測被毀,造成數據不連續。周期2、4與前一周期的微量上升比較明顯,周期6、7與前一周期的微量下降比較明顯,絕大部分觀測點的累積垂直位移量最大值出現在周期5。

圖1 周期1~8各期期間垂直位移量

圖2 周期1~8各期累積垂直位移量

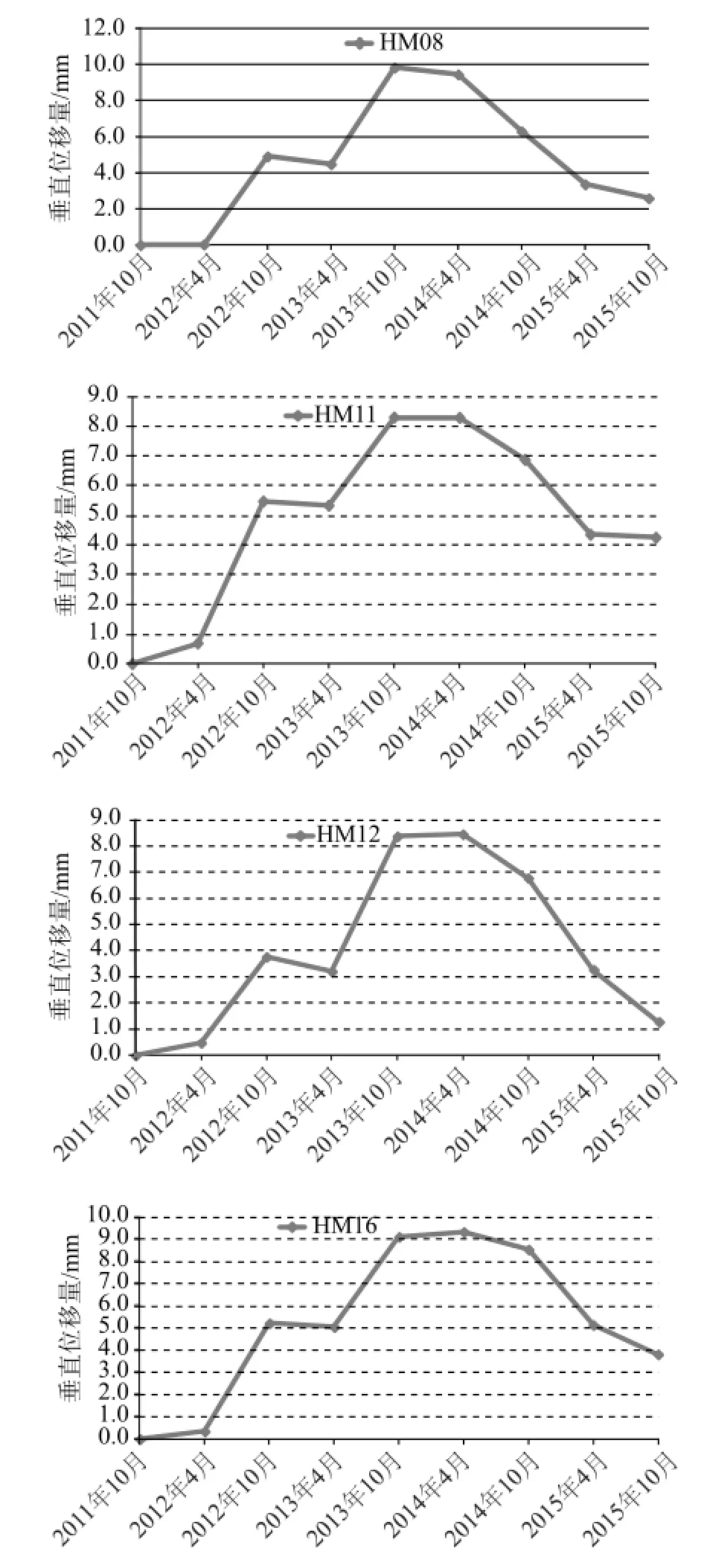

(2)為了分析每個觀測點的垂直位移量與時間的變化趨勢,根據其累積垂直位移量和時間,繪制了垂直位移量時間變化趨勢圖。部分典型觀測點的垂直位移量時間變化趨勢如圖3所示。

由圖3可以看出,絕大部分觀測點呈現前2年上升、后2年下降現象,累積垂直位移量最大值出現于2014年4月。

圖3 典型觀測點垂直位移量時間變化趨勢

(3)為了對照分析上升觀測點的分布情況,根據2014年4月累積垂直位移量統計,發現26個觀測點中,累積上升量超過4mm的共有15個。其中,7個觀測點位于總干渠西側,8個觀測點位于總干渠東側;而且東側的8個觀測點中,HM12、HM11大于8mm,HM08、HM16大于9mm。如圖4所示。

由圖4可以看出,上升比較明顯的觀測點分布相對集中。由此可以推斷,其上升除了與降水量有關外,應該與區域地質條件有關。

圖4 累積垂直位移量大于4mm觀測點分布

(4)為了進一步分析上述15個觀測點的期末變形情況,不考慮測量誤差和其他影響因素,截至2015年10月,其累積垂直位移在-0.47~4.26mm。其中,HM09、HM10、HM13等3個觀測點的累積垂直位移為-0.47~0mm,且均位于總干渠西側;累積垂直位移量在1.23~1.59mm的觀測點有6個,2.53~2.95mm的觀測點有3個,3.74~3.81mm的觀測點有2個,觀測點HM11的累積垂直位移量最大,為4.26mm。而且,累積垂直位移量大于2mm的觀測點均位于總干渠東側,如圖5所示。因此,該區域總干渠東側下降速率小于上升速率。

3.3 水平位移分析

水平位移主要是由垂直位移引起的。經過對全部觀測數據的處理分析,根據2012~2015年地形變化監測水平位移量成果,絕大部分觀測點本次位移量和累積位移量均小于10mm,個別大于10mm,但小于20mm。

根據2倍中誤差作為極限誤差的規定,各觀測點周期間水平位移量及累積水平位移量均未超過20mm。由于水平位移趨勢不明顯,認為未發生水平位移。

4 結論

通過5年來的8次周期觀測,綜合以上分析,結論如下:

(1)觀測區域未發現水平位移,但有垂直位移發生,呈現出前2年上升、后2年下降現象,趨勢反轉點為2014年4月。觀測期間,最大累積上升位移量9.83mm,最大累積下降位移量7.64mm。

(2)垂直位移發生區域主要集中在總干渠146 +180~146+540東西兩側,且變形量東側大于西側。

(3)從目前變形觀測分析,觀測點的垂直位移變形趨勢比較一致,但最大變形量不大,且總變形量正逐漸減小,區域變形未威脅總干渠安全。

[1]安志坤.南水北調中線工程(河北省南段)總干渠擬通過邵明煤田采空區地形變監測研究初探[J].南水北調與水利科技,2004 (05):27-31.

[2]王衛國,謝津平,曹衛斌,等.戈蘭灘水電站外部變形監測控制網設計[J].水利技術監督,2007,15(03):50-54.

[3]李永新.南水北調中線總干渠禹州煤礦采空區變形監測方案探討[J].資源環境與工程,2010,24(05):531-534,565.

[4]鄭保華.南水北調總干渠通過煤礦采空區變形監測方法[J].河南水利與南水北調,2010(06):22-23.

[5]曲傳勇,羅帆.水庫大壩安全監測設計及資料分析[J].水利技術監督,2009,17(05):40-43.

[6]耿運生,李聚興,周玉濤,等.膨脹土渠坡混凝土斜墻防護的穩定及變形分析[J].水利規劃與設計,2014(12):19-21,37.

[7]SL197-2013.水利水電工程測量規范[S].

[8]GB/T12897-2006.國家一、二等水準測量規范[S].

[9]GB/T18314-2009.全球定位系統(GPS)測量規范[S].

[10]GB50026-2007.工程測量規范[S].

P641.4+61

A

1672-2469(2017)03-0039-03

DO I:10.3969/j.issn.1672-2469.2017.03.016

2017-01-17

安志坤(1964年—),男,教授級高級工程師。