社會政策:我國香港地區及東亞社會開支的啟示

王卓祺

★王卓祺:香港特區政府中央政策組全職顧問

一、前言

我國香港地區在2012年7月1日特區政府換屆,由第三任特首梁振英出任行政長官。梁振英的施政綱領重視收入再分配的扶貧及安老政策。首先他同意設立貧窮線,作為衡量政府扶貧政策效果的客觀指標。接著推出較寬松經濟審查的長者生活津貼,惠及40多萬65歲及以上的老人,之后又推出覆蓋約20萬家庭的低收入在職家庭津貼。特首梁振英更同意政府反思一直存在爭議的退休保障制度。

這些涉及收入再分配的政策,按照學術研究慣例稱之為社會政策。以制度而言,在西方社會又稱之為福利國家(The welfare state) 。不過,這個“國家”多一點政權的含意,而已非一般中文應用上指民族國家(Nation-state)的意思。在社會政策和福利國家的比較研究中,我國香港地區屬于新自由主義體系,意思指政府低度介入,由市場主導民眾的福利需要。然而值得一提的是,對于有利經濟發展的社會政策,例如直接有利的教育、間接有利的醫療及房屋,香港政府還是相對積極的(Wong,2008)。有趣的是,香港的公共開支,尤其是社會政策開支,包括社會福利(狹義的,指扶貧、養老等救助性項目)、房屋、教育及醫療,與東亞國家或地區,如新加坡、韓國及我國臺灣地區一樣,都比西方發達資本主義國家低得多(Walker and Wong,2005,Table 1.2)。究竟這是什么現象,又如何評價呢?

本文的目的就是透過一些理論探索,從比較研究的角度,以東亞地區社會開支(政府用于社會政策的公共開支)遠低于先進福利國家作為一個現象,加以分析。首先,本文將簡介我國香港地區社會政策的一些主要表現,然后從比較角度分析香港地區作為東亞地區的一個例子與西方國家的重要差異之處。之后本文將指出西方福利資本主義的恒常矛盾所在,尤其突出其民主政制的因素。這個民主政制的因素與東亞發展經驗,所謂發展型國家(Developmental State)顯然有關。究竟東亞地區的社會開支會否由于民主化而向西方國家合流呢?最后,本文將從客觀社會指標探索東亞地區社會開支增幅的追求是否值得的問題,以回應文首指出東亞地區與西方國家在社會開支上的頗大距離是否值得重視的問題。

二、社會開支多少的表象

表1 OECD部分國家在現金轉移支付方面支出占GDP的百分比(2012)

表1顯示了部分經合組織國家現金轉移(in-cash transfer)支出占國民生產總值的百分率。2012年南歐的葡萄牙,雖然經濟競爭力較弱,但用于退休金的開支達到國民生產總值的13%,加上支援工作年齡人口收入的4.2%,總共用了國民生產總值的17.2%在現金轉移上(表1)。表1所列出的經合組織國家中,東亞地區的韓國相關開支是最少的,總共只有國民生產總值的3.6%。上文提及香港地區第三任特首梁振英推動的長者生活津貼及低收入在職家庭津貼,就是屬于同樣的現金轉移的社會政策。就算是貧窮線的設立,其實經合組織也早已實施,香港地區新一任政府不過是順應國際發展趨勢而已。從表1中可以看到,34個經合組織國家平均現金轉移支付達到12.3%。但香港地區政府即使加上新推出的兩項措施,其整體社會開支也遠遠不及發達國家的平均數。例如2014、2015年度,特區政府用于主要現金轉移的福利開支(綜合援助計劃、長者生活津貼、高齡津貼等)共318億元,只占該年度國民生產總值的1.33%。表2是香港社會開支的四個時段,最高是2000年的11.7%,與同年經合組織平均數的23.7%有12個百分點的巨大差距。這個低比率的主要原因是香港地區退休保障用了一個強制的儲蓄計劃,即強制性公積金計劃,其收支并不計算在社會開支之內。從表1中可以看到,經合組織國家2012年平均用于退休金的比率達到國民生產總值的7.9%。而香港地區政府用的辦法是依賴雇員雇主本身的繳費,該計劃是強制性的。沒有繳費的低下階層長者需要依靠由政府提供的需要經濟審查的現金援助。

雖然香港地區的社會開支低,但是關乎香港的整體社會政策表現又一點不差。舉例說,香港有近半住戶居住在政府興建的公營房屋中,包括一成半住在低于市價置業的“居者有其屋”,而公共出租房屋租金約占住戶平均收入的一成左右。香港有12年的免費教育,約三成大學生能獲得政府的獎助學金資助。至于公共醫療制度,香港的公共醫院基本上是采用英國的普及健康服務(Universal Health Service)模式 ,即不論貧富一律平等對待,沒有病人由于經濟原因而不能得到醫治,其收費更是象征性的。舉例說,公共醫院一天的收費只有100元,但平均實質開支約4680元左右(以非符合資格的病人如游客的收費計算)。而這100元收費包括任何復雜程度的手術、床位及膳食等所有開支。

當然我們不應理想化香港的福利水平。例如公營住宅單位面積小;好而低廉的公營醫院制度導致負擔超載的問題,因此要用行政手段(如輪候時間)來完成分配資源;中小學師生比例較低;等等。

社會政策是西方發達國家社會治理的有效工具。舉例說,近年的歐債危機導致不少國家的青年失業,受到緊縮政策影響的工人及低收入階層(在一些香港研究中,一般指貧困線邊緣及以下)上街示威,甚至發展成城市暴亂。但是并沒有拖垮這些國家的制度體系,充其量是下次選舉,選民用選票懲罰當權政黨。但是新的執政黨還是蕭規曹隨,繼續用現金轉移的社會政策滿足選民的要求。這部分解釋了西方福利國家的社會開支高居不下的現實。舉例來說,表2是包括萄葡牙、希臘等南歐國家在內的經合組織最近15年(1995-2010)的公共社會支出占GDP比重數據,其平均社會開支(社會保護及教育)一直徘徊于國民生產總值的四分一左右(23.7%至24.8%),2010年更達到27.5%。當然,最高與最低的社會開支有極大差距,例如2010年瑞典相關數字是34.9%,而韓國只有13.9%。東亞地區的韓國與我國香港地區社會開支水平都偏低,與歐美福利國家有極大差距。不過,同屬東亞地區的日本社會開支逐步增加,情況有所不同。

表2 公共社會支出(社會保護+教育)占GDP比重(OECD部分國家和中國香港)

三、社會政策功能及背后動力

有關社會政策的功能,新馬克思主義學者O’Connor(1973)和Gough(1979)的解釋是,福利國家的功能是增加資本的認受性(被認可、使其具有合理性)。更動態的講法,西方福利國家是介乎兩套長期陷于沖突的游戲規則——民主制度的公民權利與資本主義市場的資產權 利(Property Rights)(Gintis and Bowles,1982)。前者是以公民身分的平等待遇為原則,后者以資本擁有權為本。兩者當然有矛盾,當民主原則占上風,資產權利不一定會妥協,尤其是在全球化的時代——資本無國界,它會走向利潤高的生產基地。

當然,對于民主原則與資產原則的矛盾,我們不可以一概而論。舉例說,表2列出的一直處于全球經濟競爭力前列位置的北歐國家瑞典,其社會開支亦一直是最高的,2010年達到34.9%,但還是比1995年的38.9%低了4個百分點。瑞典的例子說明,福利國家與經濟競爭力并不是一個不可協調的矛盾,主要取決于社會政策的具體取向及操作。例如瑞典的社會政策與經濟政策有相對較強的融合,如要求勞動者進行再培訓以獲得福利保障的機制,這就是所謂積極的勞動市場政策。從更宏觀的角度來看,歐盟將社會政策稱為“生產要素”或投資維度(European Commission,2000;Bonoli, George and Taylor-Gooby,2000:122)。我國香港地區亦有相似之例證:特區政府推出的低收入在職家庭津貼,就是用鼓勵就業、提倡多勞多得的原則發放福利,即在操作上按照低收入家庭的工作時間界定其獲得的待遇。

從社會政策與經濟政策的關系上,民主制度的公民權利其實有不同的演繹。歸根結底,這關系到公民獲得福利權利是否完全基于公民身份,抑或是有條件的。若從瑞典的例子說明,緊密的社會及經濟政策融合意味著更多福利待遇,這就是積極社會政策的本質,其目的是社會政策促進經濟競爭力。世界經濟論壇(World Economic Forum)所做的權威性的全球競爭力排名中,瑞典在2014-2015年度位于全球140個國家和地區中的第九名,證明了福利是可以作為生產要素的歐盟的講法。否則社會政策中的各種福利待遇,最后還是要回答錢從何而來的問題。

下面再舉一個值得深思的例子。有國際媒體在歐債危機中報導,南歐國家葡萄牙從泰國聘請工人在葡萄園工作,而同時該國的青年失業率卻居高不下(New York Times,28-6-2014) 。原因在于葡萄牙有一個無論是否就業均可得到支持的失業救濟系統,即過度依賴公民身份獲取福利的權利。

然而,對身處東亞地區的我國大陸、香港地區、臺灣地區以及韓國、新加坡以至日本的批評則是過分強調另一個極端,即一切以經濟發展為先,不重視社會大眾的福利,這類國家被稱為經濟政策主導社會政策的發展型國家(Developmental State)(Johnson,1982;Weiss, 2000;Leftwich,1995)。這兩個極端其實有著同樣的邏輯,即上文提到的,在福利資本主義背后持續沖突的兩套原則。在葡萄牙的情況是民主制度發揮從下而上的牽制,迫使政府未能將消極的勞動市場政策改變為積極的,導致失業青年可以依靠福利而讓辛勞的工作由外勞承擔;而在東亞地區的發展型國家則在民主制度發生影響力之前,政治權力結合強大而實干的經濟官僚,大力發展經濟,以避免類似道德災難的發生。

諷刺的是,除了新加坡之外,發展型國家的成功卻為自己的衰落(這個用詞有價值取向)埋下伏筆——當一個國家或地區達至經濟發達水平,社會便傾向改變社會與政治的權力關系,由從上而下改變為從下而上的權力結構。約翰遜(Johnson,1982)研究發展型國家就是以日本為原型。日本自20世紀90年代自由民主黨喪失一黨獨大的壟斷地位,日本的權力結構基于政黨政治的實質競爭,由上而下改變為由下而上,這便是發展型國家衰落的開始。

發展型國家的邏輯是,經濟發展造成公民社會的抬頭,經濟發展精英便要讓位于新的自治體系和公眾利益(Barro, 1997;Lijphart, 1999)。將發展型國家的理論落實到社會政策,近年多有論述(Minns,2001;Pang,2000;Pereira,2008)。施維恩與王卓祺(2013)亦總結過相關經驗,就是在民主化的過程,社會政策的目標從針對經濟精英階層關系密切的群體,逐漸轉變為包容性的社會政策。韓國的全民健康保險便是一個例子。1977年推出只包括大型企業(員工500人以上)的國民健康保險制度,1978年這個保險制度擴展至公共部門的工人和私立學校教師,1987年已經迅速擴大至覆蓋51.1%人口,但還是排斥農民和自雇人士。直至1988年總統大選,所有候選人都承諾擴大保險范圍至覆蓋全民。我國臺灣地區的全民老年金發展亦有類似情況。

直到今天為止,新加坡是東亞發展型國家中的一個例外。一般的理解是,新加坡政府有效管理民主化過程,其關鍵在于讓工人階級共同分享發展型國家的經濟成果,建立一群忠心的勞動階層。換言之,經濟發展并沒有帶來自治性強的中產階級,政府亦能掌握社會運作(Periera,2008;Tang,2000)。大家都知道,在新加坡有超過八成的公民住在“組屋”,即由政府興建的居所。公民透過中央公積金的強制儲蓄計劃,為退休金作準備,并支付住房、醫療及教育等開支。這就是所謂資產為本的社會政策(Sherraden,1995),有別于西方福利國家的現金轉移的再分配社會政策。因此,新加坡與我國香港地區的社會開支都屬于低的,例如2000年新加坡的社會開支占國民生產總值的7.7%(Walker and Wong,2005)。

表2顯示,日本的社會開支從1995年占國民生產總值的17.6%,逐步上升至2010年的25.9%。由此,我們可以看到發展型國家終止后所產生的從下而上的力量反映在社會開支上。

但是,這個高的社會開支是否表示更正面的社會指標呢?更多的社會財政投入會產出更好的健康指標嗎?

四、更多社會開支是否是更好社會表現?

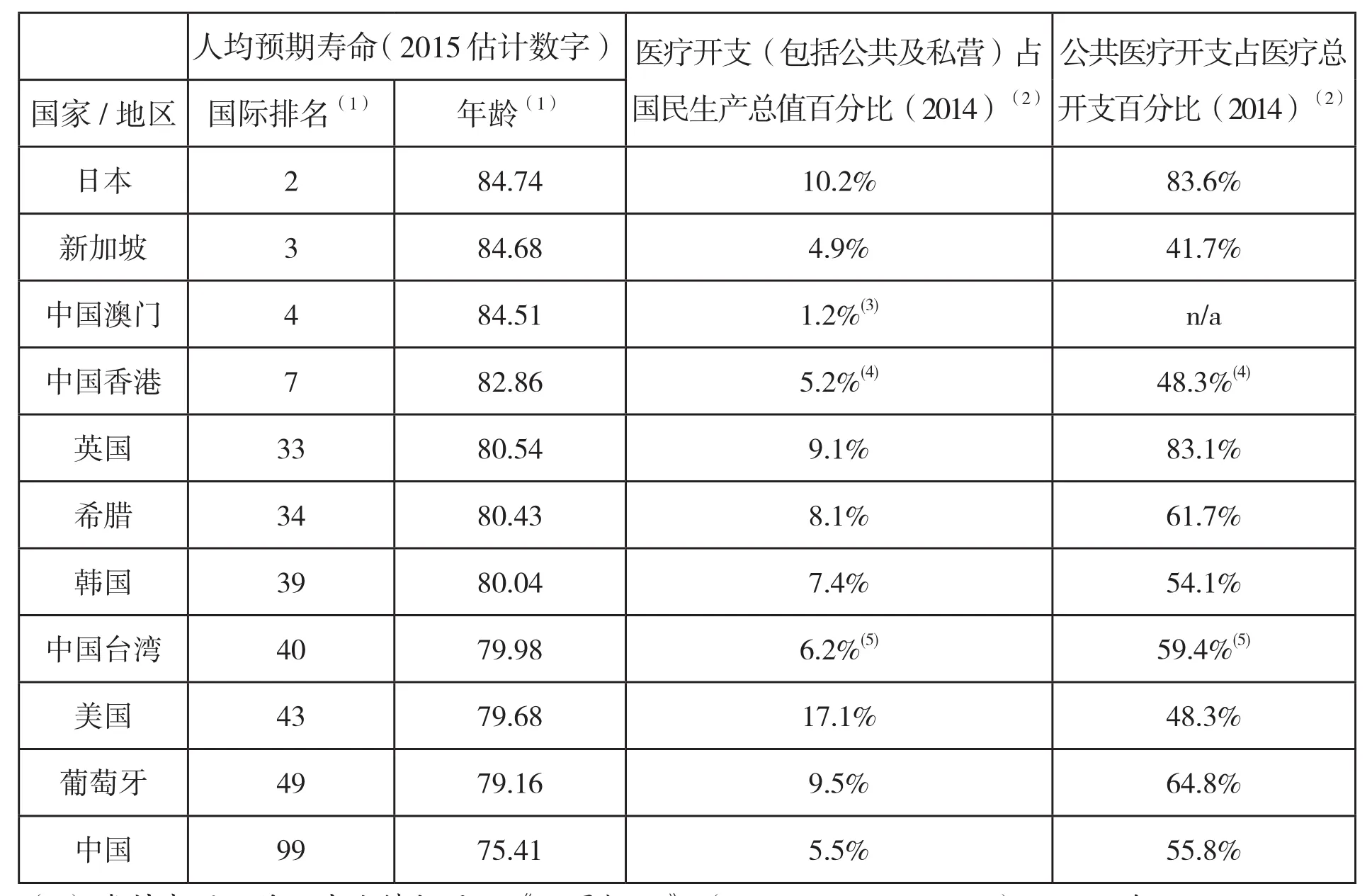

表3 選定國家/地區的人均預期壽命與醫療開支比較

表3是一個好的例證,說明放在醫療衛生方面的社會開支并未必能夠提升人均預期壽命。大家都知道,人均預期壽命是聯合國人文發展指數(Human Development Index)的重要組成部分(其余是國民生產總值的人均購買力平權及教育)。美國是公私營醫療開支最高的國家,2014年的數據顯示醫療開支(包括公共及私營)占國民生產總值的17.1%,但2015年估計人均預期壽命只有79.68歲,排在第43位,比醫療開支只占國民生產總值5.2%的香港地區低得多(香港2015年人均預期壽命是82.86歲,排名第7位);而澳門地區的醫療開支、只占國民生產總值的1.2%,但人均預期壽命達到84.51歲,排名第四,比香港地區還高。也就是說,更多的投入并不代表獲得更好的健康表現。

有趣的是,這個健康指標與是否公營,抑或是私營,表現上來看又沒有什么關系。表3可以看出,公私營的制度設計與醫療開支沒有明顯相關性。我國香港地區跟英國同樣采用普及健康服務模式,但香港地區公營醫療開支占一半左右,英國則超過八成。而開支最大的美國還保持著近一半的開支來自公營部分。這反映公私營的制度分野不特別重要。

究竟什么重要?這是一個挺復雜的問題。最近,經合組織問了一個大家都想知道的問題——為什么美國的醫療開支這樣高呢?美國公共醫療及行政、藥物和醫療用品、醫療專家費用、醫院和療養院費用等都高(OECD,2011)的原因是什么呢?經合組織的簡報引用一項比較美國與10個經合組織國家的醫院醫療程序費用的研究,發現美國相關費用高過其他國家六成左右。例如割盲腸美國是7962美元,澳洲是5044美元,芬蘭是3739美元;正常分娩,美國、澳洲、芬蘭分別是4451、2984、1521美元。

同樣有趣的是,美國醫療制度比經合組織在醫生占人口比例、醫生平均診治人數、病床與人口比例、平均住院時間均較低,即表示在服務而言,美國醫療制度與病人的接觸是較少的。相反,它在醫療檢查的一些活動卻位在經合組織的前列。例如核磁共振(MRI units)第二、腦中風影像(CT Scanners)第五、膝關節置換第一、冠狀動脈成形術(Coronary angioplasty)第三。

正如上文提及,社會開支高并不代表更好的社會表現(指社會福祉,Social Well-being或社會質素, Social Quality)。在醫療開支方面,以美國為例,可能只是更昂貴的診斷及手術費,但整體社會福利并沒有增加(以人均壽命預期為例)。

但實際上,公私營部門的制度設計是否不重要呢?表面上如此,如表3所示,我國香港地區與美國的公共醫療開支占醫療總開支的百分比都是48.3%,但美國醫療開支占國民生產總值的17.1%,香港只占5.2%。這說明我們還要具體分析,正如上文引用經合組織的研究,美國的醫療開支什么都高,尤其診斷及手術費用。但香港的公營醫院占了住院病人八九成,而公營醫院的醫生及管理人員并沒有動機透過增加收費以改善他們的待遇。這是因為他們的工資及待遇是固定的。但是在香港占一二成住院病人的私人醫院,情況便大為不同。不過,私家醫院占住院服務份額少,而且是服務中上階層人群,所以影響不了香港的普及健康服務制度。

由于香港占絕大多數份額的是公營醫院服務,就算是門診服務由私家醫生所壟斷,但是昂貴的開支主要還是住院治療。這個真正公營的設計便構成香港整體醫療開支相對低廉的原因了。而中國內地,自從20世紀90年代初,政府凍結資助公營醫院開支,公營醫院依靠診斷及藥物的收入支付其員工及醫院的開支,這個所謂公營醫院,實際上淪為私營部門。這個轉變一定要具體分析,不能純粹從宏觀數字得出結論。

因此,我們不可以說福利部門的設計不重要,還要看其他措施,進行深入分析。社會開支只是一個開始,美國以至中國內地的例子說明,如果醫院及醫生有內在動機增加診斷及手術費,那么這種社會開支與醫療表現,與社會的人均預期壽命(當然醫療只是人類壽命延長的其中一項因素)沒有必然聯系。總括一句,社會開支的研究只是一個開始,深度制度設計的具體分析還是十分重要的。

依據表3,比較新加坡與香港地區的醫療開支。新加坡同樣是承襲英國的普及健康服務模式,但是,它比香港不單在制度設計上(差不多公款全資資助)做到公營醫院及醫生不會出現向病人收費自利的誘因,還有制約病人醫療需求的制度設計。一般而言,在香港地區,一間公營醫院整體收入,費用項目約占6%-7%,這是十分低的,因為無論貧富都是象征性地低收費,醫療服務變成一種公民權利。但是,新加坡的公營醫院對不同經濟收入的病人按其能力入住不同等級的病床,并收取不同級別的費用。官方的說法是按收入能力享受不同資助:能力高資助少,能力低資助多。這樣便增加一項制度設計,防止尤其是中上階層濫用公營醫療服務的問題。基于植入按收入能力資助的制度設計,新加坡的公營醫院的費用收入約占總收入四成左右。當然,新加坡能夠成功引入這種按收入能力收費而降低道德風險(moral hazard)的制度,還依賴于它的公積金制度內已經實施了醫療儲蓄及保險計劃。

五、總結

本文列舉了一些我國香港地區及東亞社會政策經驗,發現西方福利資本主義,相比于東亞地區,不是多些社會開支,社會表現便一定更好。美國醫療開支便是一例。值得我們深思的是,尤其是在西方民主的推動下,社會政策的發展很容易走向現金轉移的方向,因為現金容易量化,并且符合個人權利的相互比較。

究竟如何在有限開支之下爭取更好的社會表現?這是一個比較復雜的問題。表面宏觀數據的比較只是開始,還要做深入細致的分析,找出關鍵的因素。因此,若我們將社會政策的注意力單單放在追求更多的公共開支上則是錯誤的,因為從本文的研究結果看到,社會開支與社會表現并沒有必然關系。

比較社會政策研究的一個重要經驗是學習其他國家及地區例證,但一定要把它們放在社會、經濟及政治等背景及其發展脈絡,尤其具體制度設計中才好比較。這項經驗尤其重要,因為東亞國家和地區,包括中國大陸,在邁向不同意義上的民主化過程中,社會政策的決策從自上而下,改變為包括自下而上的決策發展。在這個轉型中,我們要小心社會價值轉變的問題,例如過度引入權利意識而缺乏兼顧植入責任承擔的制度設計,便容易產生道德風險的問題,從而將好的制度拖垮。這個“好”是指福利與經濟承擔能力、責任與權力的平衡。

*鳴謝:作者感謝王中岳博士及馮明穗博士對本文的協助。