一張越劇新生代的“自畫像”

畢震鈞

當下,優(yōu)秀傳統(tǒng)文化(越劇)如何守正創(chuàng)新,實現創(chuàng)造性轉化和創(chuàng)新性發(fā)展?當代越劇如何應對“轉型”和“表演轉向”,如何探索越劇在當代的全新表達?即將畢業(yè)走向社會的新一代越劇演員,面對藝術與市場的雙重壓力、演藝和人生的兩難選擇,如何負重前行,突出重圍,實現“角色轉換”和自我超越,邁出戲劇人生的第一步,開啟未來舞臺生涯和職業(yè)發(fā)展的新天地?近日,上海戲劇學院首屆越劇本科班的十八名年輕學生公演的畢業(yè)大戲——越劇《十二角色》,直面上述現實問題,以當代越劇的藝術實踐和舞臺演繹,直抒胸臆,以戲言志,作出了生動的詮釋和很好的回應。雖然是一出學生畢業(yè)公演,但是《十二角色》受到了越劇界的關注,以及廣大觀眾特別是青年觀眾的好評。

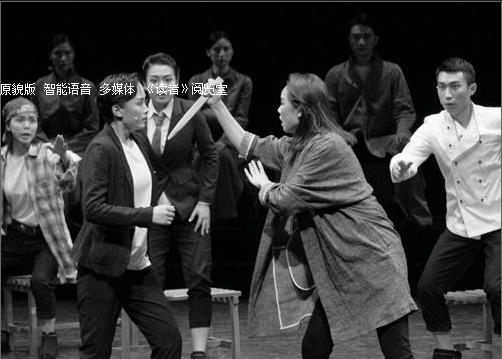

劇中,十八名越劇本科班學生即將畢業(yè),面對未來,他們各懷心思,或憂慮、或振奮、或猶疑……為準備最后一門“角色創(chuàng)造”課程的考試,他們改編了電影《十二怒漢》,扮演性格各異、有著不同生活背景的十二名陪審員,討論一樁殺人案,決定被告是否有罪。他們帶著不同的生活背景,將自身的情感投射在案件中,折射出整個社會的貧富差距、家庭矛盾、狹隘排外等諸多社會問題。最終,他們戰(zhàn)勝了自己,學會了尊重生命,維護了法律的尊嚴。與此同時,演員們在扮演角色的過程中,從最初的毫不在意、冷漠旁觀,到投入見解與思考,甚至聯(lián)系自己與現實,不斷發(fā)現自我,認識社會。他們在挖掘自我的過程中學會了思考,認識到角色的價值、演員的價值甚至是人生的價值。

當代越劇《十二角色》的創(chuàng)排,源自“角色創(chuàng)造”課程教學中學生的創(chuàng)意,全體學生自選劇本、自選角色,集體全程參與創(chuàng)作、排練與呈現。作為綜合性的舞臺表演藝術,這部越劇新戲無論在創(chuàng)作構思、主題挖掘、題材樣式、敘事風格,還是場面調度、情節(jié)編排、角色塑造、唱腔設計、節(jié)奏把控上,乃至場景布置、演員的肢體語言、服裝設計、道具選擇、聲光電的運用等劇場藝術手段上均有新意,給人耳目一新之感。

《十二角色》取材于當代西方電影,要把這樣一部電影改編成越劇現代戲搬上舞臺,其難度可想而知。該劇的創(chuàng)作并不糾纏于從東西方文化差異角度去討論司法公正和社會公平正義的敏感話題,而是以演員和觀眾共置其中的現場性、共時性為藝術核心,極簡地保留了電影《十二怒漢》的劇情架構,讓觀眾置身跨文化交流和對話的特定“場域”。同時,在戲劇結構上,也沒有掉入對電影版《十二怒漢》劇情的照搬照抄和簡單復制的窠臼,而是巧妙設計了“俄羅斯套娃”般的“戲中戲”,這樣就打破了舞臺幻覺,故設間離,并賦予其表現形態(tài)上極大的虛擬自由,從而為演員演技的充分發(fā)揮留下了巨大的創(chuàng)作空間。在情節(jié)上,傳統(tǒng)的線性敘事也被視覺空間的拼貼取代,兼具間離效果和蒙太奇共時特征,同時,以人物的獨白、對話、唱詞,反映當前最熱點的社會問題,深化藝術作品的主題立意和思想內涵,表現藝術與社會之間的關聯(lián)以及對現實的思考。

劇本完成之后,用什么方式“敘述”劇本,導演的文化立場和文化精神尤為關鍵,直接決定了該劇的價值取向和藝術追求。該劇導演田蔓莎表示,該劇“立足傳統(tǒng)越劇,探索現代越劇不同的表達和呈現方式,追求繼承傳統(tǒng)與發(fā)展傳統(tǒng)的巧妙結合,追求古典美與現代美的有機結合,追求思想內容與藝術形式的完美結合”,力求做到“是越劇,不是老越劇,不是老越劇,一定是越劇”。該劇在藝術形式和舞臺呈現上,立足于傳統(tǒng)文化(越劇)守正創(chuàng)新實現創(chuàng)造性轉化和創(chuàng)新性發(fā)展的視角和走向,以“有意味的形式”來回應觀眾感官和思考的雙重訴求。同時,該劇仍然保留了傳統(tǒng)越劇抽象寫意抒情之美,唱腔設計豐富優(yōu)美。劇中既有技藝的展現,又有故事、人物和情感的書寫,凸顯了當代越劇流派唱腔的戲文美。

特別值得一提的是,《十二角色》的“戲中戲”打破了以文本意義為中心的金字塔結構和線性敘事的模式,而是以“塊莖結構”的方式進行。與戲中《十二怒漢》的角色創(chuàng)造相呼應的是戲外正在排戲的越劇班學生的本色表演,“第一自我”和“第二自我”平行交叉,不斷“增強現實”和“虛擬現實”。同時,通過一次又一次的換裝和叫板式蒙太奇連接,切分心理時段,完成角色變換,明白無誤地告訴觀眾:這是一群學越劇的科班學生,正施展平身所學的十八般武藝,在排演一部畢業(yè)大戲。

雖然《十二角色》沒有完全摒棄文本敘事的方式,但我們還是能夠從戲里戲外諸多的痕跡中明顯感受到“后戲劇”美學的影響:文本和情節(jié)、舞臺與空間、一次性的時間經歷等構成了舞臺要素之間的關系,如:男女演員時而身著繁復冗雜的傳統(tǒng)戲服;時而穿上白色T恤、黑色單褲、腳蹬簡化的玄色快靴;時而換上《十二怒漢》中所扮演的各色人等的職業(yè)服裝。以服裝的變化,簡明扼要地交代了所扮角色的身份,也推動了“戲中戲”角色的轉換和劇情的發(fā)展。又如:每一個段落結束時,當演員們背向觀眾,燈光漸暗,偶爾爆發(fā)出的一些破碎聲調與詞匯,仍在為這個后戲劇劇場“裝飾”和“表演”,并將觀眾的注意力從這一場景轉移到另一場景。上述聲音、肢體姿勢、服飾、道具、布景、光影的變化……所有的劇場藝術元素都在同一個舞臺空間和場景內、同時態(tài)地、平等地敘述著。

作為一部畢業(yè)大戲,除了舞臺藝術的完美呈現外,更可喜的是一代越劇新人的成長。“一幕拉開一幕戲,一道光照一寸地。一個角色由此生,幾頁稿紙定悲喜。一人一生一部戲,這部戲,何人演來何人擬?” 一開場臨近畢業(yè)、即將步入社會的越劇班學生登臺亮相,一串有節(jié)律的云步、寥寥幾句唱詞就直接切入正題,將身處開放多元、媒介變革的社會和戲曲式微的年代,學生們迷茫、困惑、無助、忐忑的復雜心緒展露無遺。縱觀全劇,編導不惜筆墨,著力表現了十八名越劇演員成長的心路歷程:每一次的排演都是一次角色的創(chuàng)造,每一次的排演都是一次生活的再現,每一次的排演都是一次藝術的升華,每一次的排演都是一次生命的投射,每一次的排演都是一次精神的重塑,每一次的排演都是一次內心的成長,每一次的排演都是一次人生的出發(fā)……人生如戲,戲如人生。《十二角色》的創(chuàng)排,磨練了同學們的意志,提升了藝術創(chuàng)作水平,顯示了他們在表演上塑造角色的能力,也反映了他們對人生的選擇和思考,表達了他們對越劇藝術的執(zhí)著與追求。在戲的結尾,大家立下了承諾,言明了心跡:“多寬容,少怨恨,將眾生,一視同仁看待。多嘗試,少偏執(zhí),消除芥蒂把眼界開。多堅持,少從眾,常拭真心不蒙埃。同并肩,共攜手,齊心協(xié)力把萬難排。今日畢業(yè)向未來,抖擻精神換骨脫胎。”終場前,學生們邁開整齊的臺步,蓄勢出擊,充滿自信地迎向未來。

作為上海戲劇學院的首批越劇本科生越劇演員,十年寒窗的他們不但接受了舞臺表演和藝術實踐的系統(tǒng)訓練,同時受到了東西方文化的雙重滋養(yǎng),具備了一定的理論功底和學術素養(yǎng)。青年演員的角色創(chuàng)造既是現在進行時態(tài)的,又是面向未來的。《十二角色》是他們戲劇人生的第一步。從這個意義上講,《十二角色》并不僅僅是一個劇,而是這批科班出身的年輕的越劇演員,站在人生和藝術道路的拐點上的一張“自畫像”,一本“寫真集”。更可貴的是,他們并不拘泥于平日所學的越劇傳承劇目和改編劇目,而是選擇更具有挑戰(zhàn)性的將青年演員的角色創(chuàng)造過程搬上舞臺,去創(chuàng)排這部當下題材、主要面向更廣大觀眾的原創(chuàng)大戲,是踏上藝術新征程的越劇新生代群體一次重要的精神性的書寫。

《十二角色》的創(chuàng)作和新生代越劇演員的脫穎而出也得益于上海戲劇學院戲曲學院越劇班戲曲教學方法的創(chuàng)新探索,特別是田蔓莎戲曲創(chuàng)新工作室自創(chuàng)的表導演相融共進的“角色創(chuàng)造”課程的科學訓練,正是這個課程孵化和激發(fā)了《十二角色》,從而將一次課堂作業(yè)演變成全班集體創(chuàng)作呈現的畢業(yè)大戲,打通了戲曲教學、藝術創(chuàng)作和舞臺呈現之間的瓶頸。

綜上所述,這部原創(chuàng)大戲《十二角色》主題鮮明,構思巧妙, 結構嚴謹,造型優(yōu)美,制作精良,表演上乘。它好比是一個“雞蛋”:其深層結構“蛋黃”所展現的是最核心的“越劇”;中間的“蛋白”部分是“戲劇劇場”《十二怒漢》;外殼部分是“后戲劇劇場”。最后破“殼”而出的是一群新生代的越劇演員。從電影《十二怒漢》到越劇《十二角色》,不僅是從銀幕到舞臺、從電影到越劇的“傳譯”,更是立足于傳統(tǒng)越劇的一次藝術和精神的跨越,著力探索了越劇新的劇場形態(tài)及其可能。