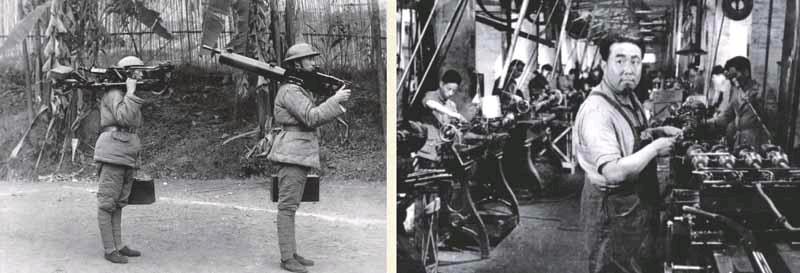

抗戰時期的企業內遷

江寒秋

湖南無意收留,云南又路途過遠,四川特別是享有長江航運之便的重慶,成了自上海到武漢一路“漂泊”的內遷廠商們最可行的選擇。戰時遷渝遷川的工礦企業,都是當年中國工業的精華,它們的集體到來,讓原本以商貿樞紐聞名的山城,數年之間,擔負起大后方工業中心的重任。

西行群英會

1938年1月25日,重慶城下半城望龍門附近的沙利文飯店,忽然來了十余位大多說著“吳儂軟語”,神色卻格外凝重的客人。他們是抗戰全面爆發后,上海等地大批遷川工礦企業中,第一撥共14家已抵達重慶的廠商的負責人,正趕來參加一次關乎各自命運的緊急會議。

此次會議的召集人,是國民政府資源委員會專員林繼庸。不到半年前,即1937年8月11日,他出任了在滬成立的“上海工廠遷移監督委員會”主任委員。

四十出頭的林繼庸是廣東香山人,早年赴美國紐約攻讀化學,歸國后受聘為復旦大學理學院院長兼化學系主任。1932年“一·二八”淞滬抗戰爆發時,他曾給奮起抵御日寇的十九路軍當技術顧問,與上海工業界尤其是機器業關系較深。

當日齊聚重慶沙利文飯店的企業家中,不乏業界一時翹楚。如我國氯堿工業創始者、江蘇嘉定(今屬上海)人吳蘊初,在抗戰前的國內化工界,他與立足天津的“永久黃”系掌門人范旭東,并稱“南吳北范”。又如畢業于同濟大學機械專業的浙江桐鄉人顏耀秋,他經營的上海機器廠,為滬上華資機器業之佼佼者。還有同樣是美國海歸的龍章造紙廠經理龐贊臣,他是清末浙江湖(州)商巨富南潯“四象”之一龐家的后人。

報社編輯出身的蘇汰余,是這群企業精英中唯一的重慶本地人。他下海后赴武昌投資創業,打造“裕大華”紡織系,此次隨沿海遷川企業一道回渝。來自武漢的另外兩人是瞿冠英和厲無咎,他們老家都在江蘇,且均為漢口申新第四紡織廠業務主管,代表赫赫有名的無錫榮家。

當時,除了先期到達重慶的這14家企業外,其余內遷各廠設備、人員,均在輾轉西行途中。因戰局動蕩及人地兩生疏,廠商面臨不少難題,而國民政府方面急盼工廠早日復工,以供應軍需民用。

面對心急火燎又滿懷惶惑的企業界同仁,林繼庸開門見山說:“各廠抵渝,勢如散沙,非急謀籌設樞紐,不足共策進行。”與會者因此一致決定,籌組“遷川工廠聯合會籌備委員會”。

從武漢到重慶

沙利文飯店會議兩個多月后,在重慶安頓下來的廠礦企業陸續增加到30余家。4月17日,遷川工廠聯合會正式成立,大家公選顏耀秋、龐贊臣為正副主任委員,吳蘊初等為執行委員,并規定每年這一天定期召開會員大會。

該聯合會的章程明文規定:“本會以適應抗戰建國之需要,協助各廠遷川恢復生產,增強國力,并于抗戰勝利后協助迅速復員,增加生產為宗旨。”

日后的事實證明,這個臨危受命成立于重慶的戰時企業組織,的確為在漫天烽火中保存及延續中國現代工業的寶貴血脈,做出了不能磨滅的貢獻。

其實,這些內遷企業家們一開始的主要目的地,并不是重慶及四川,而是武漢三鎮。然而,湖北省建設廳官員提醒說,省府已決定遷往鄂西,此刻企業在漢作長久之計,似非適宜。隨著國都南京失守,戰局急轉直下,武漢轉眼也危在旦夕了。

本來,上海廠商們想過再遷往湘南地區,湖南方面卻未表態支持,云南省倒是熱誠伸出援手,但路途過于遙遠,大宗設備運輸尤其困難,四川特別是享有長江航運之便的重慶,成了最可行的選擇。

當遷漢廠商去留彷徨之際,抱病出川抗戰的“西南王”劉湘本人,正住在漢口的醫院里。他一向重視四川特別是重慶經濟建設,對工廠遷川極表歡迎,馬上電令本省工業專家胡光鑣飛到武漢,向廠商們介紹四川的資源和設廠條件。劉湘又語氣嚴厲地電示省內各市縣的地主們,不得借故刁難遷川工廠的購地需求。

稍后,四川建設廳長何北衡赴漢,與有意入川的20多位廠商座談,懇切申述該省急需紡織、煉鋼、機器等多項行業投資,并就運輸、廠址、電力、勞工乃至政治、金融、捐稅等問題,詳細探討研究,令廠商們大為感動。

此時,官方的林繼庸也審時度勢,出面替四川“站臺”,力促企業繼續西遷。精誠所至,金石為開,況且形勢所迫,上海及武漢本地企業家們不得不當機立斷。

1942年元旦,重慶城嘉陵江南岸牛角沱的生生花園,一場名為“遷川工廠出品展覽會”的活動隆重開幕,參與廠商97家(一說200余家),前后15天里,吸引各界觀眾逾12萬人。

展會之上,可謂冠蓋云集。自國民政府主席林森以下,司法院長居正、監察院長于右任、立法院長孫科及馮玉祥、何應欽等軍政要員均親臨現場,中共駐渝代表周恩來、鄧穎超、董必武,還有美、英、蘇、澳大利亞等主要盟國駐華使節,也紛紛前來參觀祝賀。

當時,太平洋戰爭爆發不到一個月,正值日寇氣焰極度囂張,抗戰步入最艱苦歲月之際。這場遷川工廠聯合會發起的展會盛況空前,無疑能起到鼓舞民眾士氣,堅定必勝信念的作用。

山東企業內遷記

抗戰爆發后,一部分山東企業也陸續內遷。比如,周志俊將青島華新紗廠部分機件拆遷,運往上海租界,辦起信和紗廠、信孚印染廠和信義機器廠。1941年又準備到重慶設廠,但因太平洋戰爭發生未能成功。尹致中將冀魯制針廠部分設備運到上海,成立大中工業社股份有限公司。上海淪陷前,大中公司響應政府號召,將部分機器及物資運往重慶,成立大川實業股份有限公司,下轄制針、機械、石棉3個工廠。濟南陸大鐵工廠在戰火逼近之時,將103噸機件物資運達漢口,1938年1月又西遷重慶,成為后方技術比較先進的民營工廠。七七事變后,成通紗廠部分機件內遷陜西,因損失嚴重,遲至1941年方才營業生產,改名益大機器廠。

其次,國營企業內遷。1937年8月,四方機廠在副廠長顧楫等人帶領下,將刀架、車床、車輪、電動空壓氣壓縮機、電動機、鑄鋼用轉爐等設備裝載3列車,數次輾轉,運往大后方。9月,兵工署直轄4個工廠之一的濟南兵工廠奉令遷往西安,全廠3000多噸設備器材分裝11個車皮,10月運達西安。1938年3月,奉令移建重慶,生產小型彈類和擲彈筒、木柄手榴彈,是為第30兵工廠,所產手榴彈性能、質量優于同類產品。10月,山東中興煤礦720噸機件西遷。

抗戰時期工廠內遷無論是對大后方軍事工業和民用工業建設,還是對技術和管理方法的提升,均影響深遠,貢獻重大。然而,與上海工廠內遷相比,山東規模較小。究其原因,約有三點:首先,國民政府不重視。1937年9月中旬,軍事學者蔣百里致函蔣介石,認為山東濰縣等地鐵工廠很多,應設法遷移,而資源委員會在內遷工廠時未加在意。12月,青島市長沈鴻烈兩次急電工礦調整委員會:青島5家重要工廠“決定遷渝、漢、西安”,請求解決運輸問題,但是該會復電稱:“現運極繁,重要物資如煤斤等均苦無法南運。調車之爭,力與愿違,深以為愧。”其次,山東省政府漠視。例如華豐機器廠滕虎忱先后三次向山東省政府呈文,要求將設備搶運漢口,生產武器支援抗戰,以免淪落敵手,但韓復榘一心急于逃跑,無暇顧及,直到省政府撤出濟南,也沒有調撥一節車皮。最后,日軍推進過快、運輸工具不足等,是山東內遷企業數量過少的客觀原因。