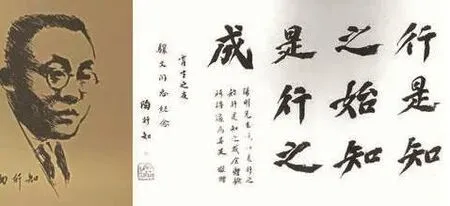

行是知之始

文/陶行知

行是知之始

文/陶行知

一、行是知之始

陽明先生說:“知是行之始,行是知之成。”我以為不對。應該是“行是知之始,知是行之成。”我們先從小孩子說起,他起初必定是燙了手才知道火是熱的,冰了手才知道雪是冷的,吃過糖才知道糖是甜的,碰過石頭才知道石頭是硬的。太陽地里曬過幾回,廚房里燒飯時去過幾回,夏天的生活嘗過幾回,才知道抽象的熱。雪菩薩做過幾次,霜風吹過幾次,冰淇淋吃過幾杯,才知道抽象的冷。白糖、紅糖、芝麻糖、甘蔗、甘草吃過幾回,才知道抽象的甜。碰著鐵、碰著銅,碰著木頭,經過好幾回,才知道抽象的硬。才燙了手又冰了臉,那么,冷與熱更能知道明白了。嘗過甘草接著吃了黃連,那么甜與苦更能知道明白了。碰著石頭之后就去拍棉花球,那么,硬與軟更能知道明白了。

凡此種種,我們都看得清楚“行是知之始,知是行之成”。佛蘭克林放了風箏才知道電氣可以由一根線從天空引到地下。瓦特燒水,看見蒸氣推動壺蓋便知道蒸氣也能推動機器。加利里翁在畢撒斜塔上將輕重不同的球落下,便知道不同輕重之球是同時落地的。在這些科學發明上,我們又可以看得出“行是知之始,知是行之成”。

《墨辯》 提出三種知識:一是親知,二是聞知,三是說知。親知是親身得來的,就是從“行”中得來的。聞知是從旁人那兒得來的,或由師友口傳,或由書本傳達,都可以歸為這一類。說知是推想出來的知識。現在一般學校里所注重的知識,只是聞知,幾乎以聞知概括一切知識,親知是幾乎完全被揮于門外。說知也被忽略,最多也不過是些從聞知里推想出來的罷了。我們拿“行是知之始”來說明知識之來源,并不是否認聞知和說知,乃是承認親知為一切知識之根本。聞知與說知必須安根于親知里面方能發生效力。

“親知”為了解“聞知”之必要條件已如上述,現再舉一例,證明“說知”也是要安根在“親知”里面的。

白鼻福爾摩斯里面有一個奇怪的案子。一位放高利貸的被人打死后,他的房里白墻上有一個血手印,大得奇怪,從手腕到中指尖有二尺八寸長。白鼻福爾摩斯一看這個奇怪手印便斷定兇手是沒有手掌的,并且與手套鋪是有關系的。他依據這個推想,果然找出住在一個手套鋪樓上的科爾斯人就是這案的兇手,所用的兇器便是掛在門口做招牌的大鐵手。他的推想力不能算小,但是假使他沒有鐵手招牌的親知,又如何推想得出來呢?

這可見聞知、說知都是安根在親知里面,便可見“行是知之始,知是行之成”。

二、活的教育

(一)要用活的人去教活的人

我們要想草木長的茂盛,就要天天去培植他,灌溉他;我們要想交個很活潑的朋友,就要我們自己也是活潑的。我的影響,要能感到他的身上;他的影響,也要在我身上,這才可以的。比如:我倆起先是不相識的,后來遇到了好幾回,在一塊兒談了一次,于是兩下的腦筋里都受了很深的影響,兩下的交情,也就日漸濃厚了。當教員的對于學生也要這樣,也要兩下都是活的,總要兩下都能發生密切的關系。

教員的一切,要影響到學生身上去;學生的一切,要影響到教員身上去。一個會場有的人好談話,有的人好笑,我們看了心下一定也會生了一種影響。比如,我一人在臺上演講,大家都坐在下面聽,我的腦筋中已經印象了很多聽講演的人;想大家的腦袋中,也會印象到了我講演的人,這也就是一種活的表現。

活的教員與活的學生,好像汽車一樣,學生比譬是車,教員比譬是車上司機器的。機器不開,車自然不動。教員對于學生,若不以活的教材去教他,他自然也就不能進步。現在的教員,不像從前了。他像把汽車上機子開了,車子在跑了。但是還有些教員,他的性子未免太急,他把車上的機器開猛了一點,車子行得太快,剛剛要想收機,忽然前面碰到了石頭或其他的人,這時就要發生很大的危險了。活的教員,正同司汽車的一般,要把眼睛向前看準了。若閉著眼睛亂開機,那就要危險極了!學生向前進,教員也要向前進,都要一同并進。若徒以學生前進,而教員不動,或者學生要進而教員反擊加以阻礙,這可謂之死的人教活的人,不能謂之活的人教活的人。

(二)拿活的東西去教活的學生

我們就比如拿一件花草來教授兒童,將這花草解剖開,研究其中的奧妙,看他是如何構造的。小孩子對于這事,覺得是很有趣味的。我們能以這種種東西去教他,不但能引起他活潑的精神,并且還可以引起他的快樂。

我們還可以拿活的環境去教他,比方沙漠本是干燥的,我們可以設法使它出水;大海有時候變成陸地;太平洋里航船到美洲,本不大便利,于是就有人開了巴拿馬運河;火車行山路不便,就會把山打個洞。這就是拿活的環境去作教育上材料的。文化進步,是沒有止境的;世界環境和物質的變化,也是沒有一定的。活的教育,就是要與時俱進。我們講活的教育,就是要隨時隨地的拿些活的東西去教那活的學生,養成活的人才。

(三)要拿活的書籍去教小孩子

書籍也有死的有活的,怎樣是活的書籍?我覺得書籍所記載的,無非是人的思想和經驗,那個人的思想、經驗要是很高尚的,與人生很有關系的,那就可算是活的書籍。若是那著書人的思想、經驗都沒有什么價值,與人沒有關系,那就是死的書籍。我們教小孩子,對于書籍的死活,就不能不慎重;所教授的書籍,要有統系的,前后都能連貫得起來,不是雜亂無章的,這才是活的教育。若只知道閉著眼睛教死書,也不顧那書適用不適用,這樣我敢說就是死的教育。

我們教授兒童的書籍,好像人家傳財產樣,普通有兩個常法子:(甲)是傳財的法子。比譬一家,他的家主不愿管事(或臨死前)了,要把家事完全推及小家主,將所有存蓄的銀錢,都要對小家主說個明白,叫他慎重。(乙)是傳產的法子。就是有本賬簿子,說我所有的產業,都登在這賬上面:那天那家主把他的后人帶到各田莊上去看,說是某田是租給某人的,某莊子是某人承租的,那塊山場是由某人保承的,某處房屋是誰租著做什么事的。這樣一件一件地指示給他看了,又與他那賬簿子再對照一下,那末,這個財產的根本,他那小家主已經明白了。這筆家私,就沒有人能夠會糊倒他占得去了。

我們辦教育的傳文化的人,也是這樣,也要把書籍像傳財產一樣,要把所教授的東西,都能使他領會得到,能連貫得起來,使小孩子的腦筋有個統系,不致混亂,這種教育才配說是活的,從前有許多講教育的,沒有統系。所以使一般學生聽了,只是囫圇吞棗,一點不能受益。這也就是死的教育,不是活的。活的教育要拿活的書籍去教。

摘自江蘇教育出版社《陶行知文集》