基于單片機的脈搏測量儀設計

肖勤+彭森

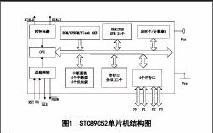

摘 要:脈搏測量儀在我們的日常生活中已經得到了非常廣泛的應用,通過觀測脈搏信號,可以對人體的健康進行檢查,通常被用于保健中心和醫院。為了提高脈搏測量儀的簡便性和精確度,本課題設計了一種基于51單片機的脈搏測量儀。系統以STC89C52單片機為核心,以光電傳感器利用單片機系統內部定時器來計算時間,由光電傳感器感應產生信號,單片機通過對信號累加得到脈搏跳動次數,時間由定時器定時而得。系統運行中可以通過觀察指示燈閃爍,若均勻閃爍說明測量值準確。系統停止運行時,能夠顯示總的脈搏次數和時間。經測試,系統工作正常,達到設計要求。本設計利用紅外光電傳感器產生脈沖信號,經過放大整形后,輸入單片機內進行相應的控制,從而測量出一分鐘內的脈搏跳動次數,快捷方便。系統可以供用戶測量當時的脈搏次數,同時還可以設定上限次數和下限次數,當測量的范圍超過設定的范圍則驅動蜂鳴器報警提醒,除此外用戶還可以設定每天鬧鐘提醒測量,時間可以自行設定,結果最終可以把采集到的脈搏信號顯示在LCD1602上。

關鍵詞:STC89C52;脈搏測量儀;LCD顯示器;光電傳感器

1 引言

脈搏測量在有脈搏時遮擋光線,無脈搏時透光強,所采用的傳感器是紅外接收二極管和紅外發射二極管。通過觀測脈搏信號,可以對人體的健康進行檢查,通常被用于保健中心和醫院。系統可以供用戶測量當時的脈搏次數,同時還可以設定上限次數和下限次數,當測量的范圍超過設定的范圍則驅動蜂鳴器報警提醒,除此外用戶還可以設定每天鬧鐘提醒測量,時間可以自行設定。

從脈搏波中提取人體的生理病理信息作為臨床診斷和治療的依據,歷來都受到中外醫學界的重視。系統以STC89C52單片機為核心,以光電傳感器利用單片機系統內部定時器來計算時間,由光電傳感器感應產生信號,單片機通過對信號累加得到脈搏跳動次數,時間由定時器定時而得。系統運行中可以通過觀察指示燈閃爍,若均勻閃爍說明測量值準確。幾乎世界上所有的民族都用過“摸脈”作為診斷疾病的手段。脈搏波所呈現出的形態(波形)、強度(波幅)、速率(波速)和節律(周期)等方面的綜合信息,在很大程度上反映出人體心血管系統中許多生理病理的血流特征,但人體的生物信號多屬于強噪聲背景下的低頻的弱信號, 脈搏波信號更是低頻微弱的非電生理信號, 必需經過放大和后級濾波以滿足采集的要求。

2 程序設計原理

軟件任務分析的內容是如何安排監控軟件和各執行模塊。整個系統軟件可分為后臺程序(背景程序)和前臺程序。后臺程序指主程序及其調用的子程序,這類程序對實時性要求不是太高,延誤幾十ms甚至幾百ms也沒關系,故通常將監控程序(鍵盤解釋程序),顯示程序和打印程序等與操作者打交道的程序放在后臺程序中執行;而前臺程序安排一些實時性要求較高的內容,如定時系統和外部中斷(如掉電中斷)。也可以將全部程序均安排在前臺,后臺程序為“使系統進入睡眠狀態”,以利于系統節電和抗干擾。

3 方案設計

系統總體設計由STC89C52、按鍵、LCD1602、光電傳感器、時鐘模塊、運放等構成,系統設有四個按鍵,可以設置上下限脈搏數,當超過范圍的時候單片機會驅動蜂鳴器發響,脈搏測量的時候需要人把手輕輕的按在光電傳感器上面,由于人脈搏跳動的時候,血液的透光性不一樣會導致接收器那邊接收的信號強弱不一樣,間接的把人脈搏信號傳回,通過運放對其進行放大、整形后連接到單片機的IO口,單片機利用外部中斷對其進行計數,最終換算成人一分鐘脈搏的跳動次數,最終顯示在液晶屏上。

4 結論

通過這次設計,我學到了不少課本上沒有的知識,也鍛煉了自己的動手能力,將以前學過的零散的知識串到一起。經過我長時間的設計及調試,本系統基本能實現基于單片機的脈搏計的所有功能。不足之處有:1.硬件的穩定性有待進一步提高2.系統人性化還不足。

我的綜合設計主要涉及硬件和軟件兩方面的內容,通過這些我的硬件和軟件開發能力都獲得了提高。首先硬件方面,基本了解了電子產品的開發流程和所要做的工作。基本掌握了Protel99SE原理圖的方法,并設計了一個單片機最小系統。通過開發板的設計和硬件搭建的過程,使我對51系單片機的接口有了更深層次的理解,熟悉了一些單片機常用的外圍電路引腳和連接方法,如LCD液晶,鍵盤等。并且我學會了分析問題解決問題的能力,加深了對所學理論知識的理解和運用。我的動手能力得到了很大的提高,創新意識得到了鍛煉。

參考文獻

[1]陳權昌.李興富.單片機原理及應用[M].廣州:華南理工大學出版社,2007

[2]李慶亮.C語言程序設計實用教程[M].北京:機械工業出版社,2005

[3]楊志忠.數字電子技術[M].北京:高等教育出版社,2003

[4]及力.Protel99SE原理圖與PCB設計教程[M].北京:北京:電子工業出版社,2007

[5]徐江海.單片機實用教程[M].北京:機械工業出版社,2006

[6]胡宴如.模擬電子技術[M].北京:高等教育出版社,2008

作者簡介

肖勤,邵陽學院魏源國際學院電子科學與技術專業學生。

通訊作者(指導老師)

彭森,邵陽學院信息工程系教師。