我國旅游閱讀的研究現狀、內涵建構與意義分析*

□文│樊燚琴

隨著旅游業的興起,旅游出版成為出版的細分市場。旅游出版市場有多大?經驗的判斷從我國旅游人數與花費的角度,得出“大市場”結論;實踐的判斷從我國旅游圖書零售市場碼洋,得出“小份額”結論。這對認知矛盾有復雜的成因,也提出了一個反思性問題。旅游對旅游圖書出版的推動力有多大?目前此領域的研究線索一般是“旅游—圖書—出版”或者“出版—圖書—旅游”。從旅游視角去分析旅游者對圖書的需要,或從營銷視角去分析旅游圖書的出版策劃,或二者的結合。但是有閱讀意愿的旅游者才是旅游圖書市場的消費群體,恰恰這一點被很多研究者漠視了。本文嘗試構建“旅游—閱讀—圖書—出版”的研究線索,把其中的閱讀簡稱為“旅游閱讀”,并對其進行初步分析。目的在于理解為什么旅游人多、出版市場卻不大,為什么旅游圖書跟著旅游體驗轉向、成效卻不理想,并試圖為“全民閱讀”提供新的研究視角。

一、我國旅游閱讀的研究現狀

圍繞“旅游閱讀”進行了文獻檢索與分析。在中國知網期刊庫以“旅游閱讀”為關鍵詞進行篇名搜索,只有1篇論文;擴展至“旅游”and(和)“閱讀”“景觀閱讀”等,數量也不多;再進一步擴展至“旅游讀物”“旅游出版”與“旅游閱讀環境”,并把檢索范圍擴展至學位論文、報刊,獲得近百篇文獻。通過進一步分析刪選后的40余篇參考文獻,歸納出3點研究現狀。

1.邊緣化

在筆者研究的40余篇文獻中只有一篇論文提到了“旅游閱讀”(徐小紅,2015),但沒有具體展開。文中兩處用到了“旅游閱讀”,“任何人只要旅游,就在進行旅游閱讀”,[1]圖書館要促進旅游閱讀。旅游就是旅游閱讀,其含義與曾祥芹“讀書、閱網、觀景”三結合中的“觀景”一詞相近,與陳宗海關于旅游景觀文化“形”“意”“背景文化”“景觀閱讀”四層次中的“景觀閱讀”近似,即用閱讀解釋旅游體驗。圖書館要通過“增設旅游文獻專柜”、設置“旅游網頁”等促進旅游閱讀,指的是促進旅游讀物閱讀。徐文通過把旅游閱讀與旅游等同,得出圖書館應該推動旅游閱讀從而推動全民閱讀的結論,并提出推廣策略。旅游閱讀充當了媒介。這種現象也存在于“觀景”與“景觀閱讀”的研究中。

2.碎片化

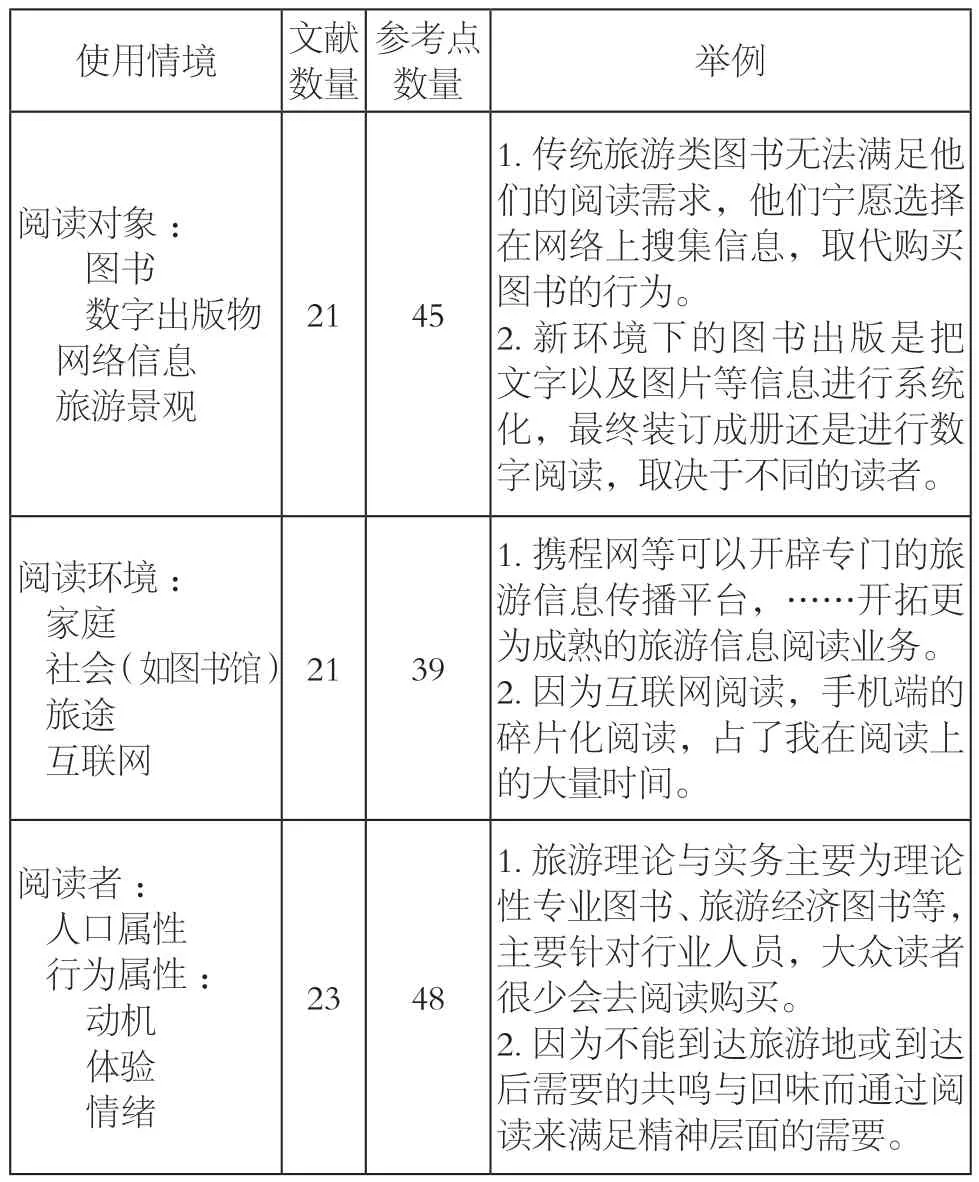

關于“旅游閱讀”的研究零散地存在于各種相關研究中。通過對“旅游出版”“旅游圖書”現狀與趨勢分析的36篇文獻以“閱讀”為搜索詞進行搜索,獲得節點文獻25篇(覆蓋率約為69.4%),參考點59個。通過質性分析方法編碼為“閱讀對象、閱讀環境與閱讀者”3個屬性,并進一步細分統計,可以發現旅游閱讀的各個因素都已經被涉及,但以碎片形式出現(如表1所示)。

表1 以“閱讀”為搜索詞的文本搜索與節點分析表

3.補償性

旅游與閱讀自古以來就關系密切,形成了豐富的經驗性表述,如“讀萬卷書,行萬里路”“紙上之旅”“天地閱覽室”等,在旅游、旅游出版、旅游圖書的研究中對旅游閱讀有碎片化分析,旅游、閱讀、出版的研究成果對于旅游閱讀也有啟發性。國內關于旅游出版與旅游讀物的研究可以追溯到1957年,中間沉寂了20多年后,1979年開始有持續觀測,2006年達到高峰后回落。新華書店的閱讀行為調查中心、開卷圖書對旅游圖書市場有年度匯報,旅游網站螞蜂窩從2014年開始發布《旅行者閱讀行為分析報告》,等等。這些分析幫助旅游閱讀形成基礎框架,其研究領域事實上已經形成。

經過對文獻的深度分析,選擇旅游動機、閱讀動機的相關理論闡釋旅游閱讀的內涵及其與旅游行為的關系;選擇在現代性視域下審視旅游閱讀邊緣化與碎片化的原因,分析旅游閱讀研究對全民閱讀、文化景觀旅游及旅游出版的意義。

二、旅游閱讀的內涵

如果按照閱讀對象來定義,旅游閱讀就是閱讀與旅游目的地相關的信息與圖書的閱讀行為。但是在旅途中閱讀一些不相關的文學作品不算嗎?如果按照閱讀環境來定義,旅游閱讀就是在旅行中的閱讀行為。但是在家里或圖書館閱讀旅游圖書不算嗎?這兩種方法建構了“旅游圖書”“途書”等細分概念,但也容易造成一些經驗性誤判。因此回到旅游閱讀本身,從行為上來建構其內涵。旅游閱讀就是旅游者的閱讀行為。但那些因故不能去旅游的人、他們的閱讀行為就不算了嗎?不閱讀的旅游者是否也存在呢?經過多方面假定、否定,最終選擇了從動機理論來定義。旅游閱讀是旅游動機作用于閱讀動機,雙重動機影響下的閱讀行為。這個定義相對來說能夠較為完整地呈現旅游閱讀的各種狀貌。

1.旅游閱讀的動機結構

旅游閱讀首先是閱讀行為,受閱讀動機制約。閱讀動機是指“由與閱讀有關的目標所引導、激發和維持的個體閱讀活動的內在心理過程和內部動力過程”,[2]可以分為內因與外因兩個層面。內因即個體內在心理過程與內部動力過程。有多種分解方式,經過比較本文采用的是《成人閱讀動機量表》中“獲取認同、追求卓越、閱讀效能、閱讀作為自我的構成”4個層次分解法。外因即個體其他需求,比如休閑、考試、學術研究、旅游等。

相對于閱讀動機內、外因的分法,旅游動機的研究采用的是“推—拉”的結構模型。“推”是“由于不平衡或緊張引起的動機因素或需求,它促使旅游愿望的產生”,“拉”是由“旅游者所擁有的有關目標屬性的知識所誘發的一種力量”,二者構成旅游動機的內因與外因。結合馬斯洛需要層次理論或艾澤歐-阿荷拉的“逃避—尋求”二分法,可以進一步分析旅游動機的內因。本文在旅游動機內因分析上采用了金井省吾的旅游動機分類法,即“社會的存在、充實和發展自我的成就、解除緊張”。

旅游者對旅游目的地相關知識的需要,是旅游動機誘發閱讀動機的核心原因。所以我們可以輕松地建構其過程。個體形成了旅游動機,成為閱讀動機的外因,誘發個體閱讀動機的內因后,產生了旅游閱讀行為。但是還存在3個問題。

閱讀行為是否可以推動旅游動機,進而推動閱讀本身?因為旅游動機的“拉”力是“旅游者所擁有的有關目標屬性的知識所誘發的一種力量”,[3]所以旅游者掌握的知識越多、契合度越高,拉力越大。在這個意義上說,閱讀行為可以推動旅游動機的產生,構成旅游動機拉力。

旅游動機對知識的強調是否必然推動閱讀行為?對于這個問題的回答要參考自我“閱讀效能”。閱讀效能指個體對自己的閱讀水平和閱讀能力的主觀評價,是班杜拉自我效能理論在閱讀領域的應用。個體的效能感越低,閱讀動機就越弱,在獲取知識時就會尋求外在幫助或替代渠道。

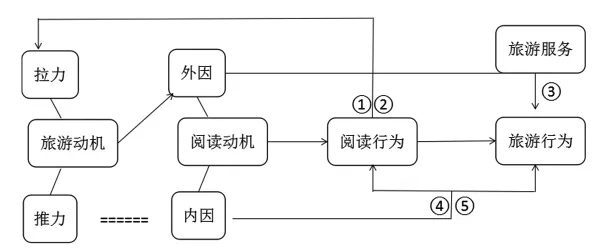

閱讀動機與旅游動機的內因上存在著重疊現象會產生什么影響?如圖1所示,如果采用馬斯洛需要層次理論來分析旅游動機與閱讀動機,可以發現二者層次與內容上的重疊性:“自我構成”與“充實自我”“追求卓越”與“發現自我的成就”“獲取認同”與“社會的存在”,意義非常接近。由此形成了二者互相補償的可能性,即閱讀可以部分實現旅游動機,旅游可以部分實現閱讀動機。

圖1 閱讀動機內因與旅游動機內驅力的比較示意圖

根據以上分析,形成了旅游閱讀的動機結構,并據此構建起旅游閱讀的5種類型(如圖2所示)。

圖2 旅游閱讀動機結構示意圖

2.旅游閱讀的五種類型

無前設的旅游動機下的閱讀行為。其理想形態是由外部力量促成的旅游行為。比如作為單位福利的療養旅游、商務旅游,抽獎獲得的旅游機會,或者突然有假期于是報個時間允許的旅游團等。特點是旅游目的地選擇具有偶然性或他因性。旅游行為本身成為“拉”力,消除緊張、逃離生活環境等成為“推”力。旅游閱讀就是個體行前或旅程中對相關知識的補充過程,來幫助他建立理解、規劃線路、享受旅程,但也包括與旅游目的地不相關的閱讀,因為這種旅游類型的群體對旅游目的地的關注度不高。

有前設的旅游動機下的閱讀行為。其理想形態是目的地指向很明確的旅游行為,觀光游、自助游、休閑游、體驗游的大部分都屬于此類。特點是通過閱讀獲得了關于旅游目的地的知識后,形成了對旅游目的地魂牽夢繞的向往。當潛藏動機獲得合適時機后,就會產生旅游行為。為了進一步對旅游行為作出規劃、設計,會圍繞旅游目的地展開更為全面、廣泛、開放式的旅游閱讀行為,形成旅游攻略,并在旅程中繼續閱讀、修正完善。

旅游動機下的輔助型閱讀行為。其理想形態是通過參加旅行團、請導游或租導覽器、參考景區導示牌而實現的旅游行為。來源于自我閱讀效能感較低的部分游客,他們產生旅游動機后不會選擇閱讀來獲取知識,而是通過其他渠道協助來完成。特點是合作的,游客的旅游動機與旅游服務機構的服務項目結合,實現游客的旅游行為。因此對旅游服務機構提出了要求,他們需要掌握知識,并能設計不同的知識單元、吸收方式。旅游專業教育、社會培訓、旅行社路線設計、導游、景區導覽設計、一部分旅游圖書與旅游網絡平臺服務項目等都可以提供輔助。

旅游動機下的替代型閱讀行為。其理想形態是個體因時間、財力、體力或旅游目的地天氣交通等原因不能成行的旅游行為。個體形成了旅游動機,但因各種原因無法實現,于是用閱讀來替代旅游。這種現象古已有之。南北朝的《宋書·宗炳傳》提到,他因“‘老疾俱至,名山恐難遍游,當澄懷觀道,臥以游之。’凡所游歷,皆圖于壁,坐臥向之”;《畫山水序》中也說,“于是閑居理氣,拂觴鳴琴,披圖幽對,坐究四荒”,此境界可追溯至莊子的“心齋”“坐忘”和“逍遙游”。

旅游動機下的合一型閱讀行為。其理想形態是把景觀當書看的旅游行為。要求旅游者對旅游目的地有較好的前理解,對自然景觀有敏銳的感悟能力,對人文景觀有深刻的洞察能力。“登山則情滿于山,觀海則意溢于海”,能從奔流的河水中感悟“逝者如斯夫”,能從前人的古跡中感嘆“念天地之悠悠”。如余秋雨在《文化苦旅》中的表述,帶著沉重的歷史文化積累去瞻仰每一個文化景觀。“心與物游”而完成個體知識體系建構、境界提升與自我實現,進而形成文學、音樂、繪畫創作的靈感。這也就是前文提到的“觀景”和“景觀閱讀”。

三、旅游閱讀的研究意義與啟發

在旅游閱讀的動機模型中可以看到旅游與閱讀之間的相互促進關系。通過閱讀可以獲得對旅游目的地的認知,從而找到契合的精神家園,形成個人旅游目的地;通過閱讀可以更深層地理解旅游景觀,獲得更為豐富的審美體驗,實現旅游的意義。通過旅游可以促進個體展開閱讀,去獲取知識提升修養。通過旅游與閱讀的結合可以促進旅游服務業發展,開發更為豐富的旅游閱讀資源。通過對旅游閱讀內涵的分析,可以發現旅游與閱讀的多重聯系,并在現代性視域下發現其研究意義,同時有助于澄清一些認知。

1.推進旅游業可持續發展,打造多層次旅游文化景觀

旅游的興起與人們不斷增加的收入以及隨之增大的生活壓力有關。日常生活充滿了工作、學業、人際、空間等方面的壓力,旅游的“異地性”很好地滿足了人們通過環境轉換疏解情緒的需求。2015年我國旅游業對國內生產總值的綜合貢獻已經達到了10.8%。景區之間的競爭日益激烈。旅游者們向何處去呢?閱讀積累的知識成為其判斷與選擇的指南。但是旅游目的地如何吸引旅游者并促其多次造訪呢?這是形成可持續的旅游發展所思考的問題。其中一個重要因素就是有多層次、遞進式的審美體驗。旅游閱讀可以成為文化景觀開發新的思考角度。只有把文化景觀理解為一本書,精心謀篇布局,才能經得起反復閱讀推敲。目前有些地方性書店已經在挖掘地方文化景觀或某類特定文化景觀的內涵,形成一定成效,甚至自身也成為旅游目的地,如誠品書局。

2.推動全民閱讀事業進步,提高閱讀者自我效能感

閱讀危機是一個多元而復雜的現象,全民閱讀也是一項長期而艱巨的事業。旅游對閱讀的反哺是推動全民閱讀的一個契機。而要實現二者之間的良性循環,要提高個體的閱讀效能感,這也是旅游市場大而旅游出版市場小的重要原因。在現代社會工具理性的影響下,閱讀功利化等現象使部分人誤解了閱讀。需要參加考試、參加競賽、去做些研究、打發時間的時候所進行的閱讀,構成了閱讀的功利性,愉悅感、認同感、卓越感、自我成就感由外在活動成績來給予,而不是閱讀本身。閱讀成為了工具,于是變得可以選擇或拋棄。在這個意義上,全民閱讀與其說是為了提高閱讀率,不如說是為了讓我們正視閱讀本身。

3.推動旅游圖書回歸閱讀,兼顧市場效益與本質規律

旅游閱讀的主要對象就是旅游圖書。在數字化出版、互聯網發展的背景下,旅游閱讀出現了很多變化。電子書、博客文章、論壇帖子都有可能成為旅游閱讀的對象。而碎片化的信息導致內容重復率很高、完整性不足、深入體驗共享很少。閱讀者在如海一般廣闊的信息中失去了方向。能不能沉靜下來做一些精品呢?旅游體驗固然是旅游出版策劃的依據,閱讀體驗可能是更為根本而穩定的。