網絡出版語境下著作權與隱私權的利益沖突與平衡*

□文│張繼文

網絡(Web)2.0時代,又稱自媒體時代,是指由用戶生成內容的互聯網作品創作的新模式時代。[1]在Web2.0模式下,生活中的每一個人都能運用電腦、手機等互聯網設備連接網絡社交平臺發布“日志”“狀態”“心情”等內容,并發表評論,而只要其所發表的內容具有“獨創性”和“可復制性”就可以成為著作權法所保護的作品。換言之,在Web2.0時代網絡出版語境下“創作者”和“消費者”的區別變得模糊,越來越多的消費者參與到作品創作中來,作品中也更是盡顯“消費者創造力”。[2]Web2.0時代的發展,不僅帶來了網絡出版形式的巨大變化,也使得著作權的保護模式與隱私權的保護范圍之間產生了嚴重的關聯和沖突。具體而言,一方面,著作權利益的享有和行使不再是職業作家的特有身份和象征,而已經擴展為互聯網領域下私人創作作品的范圍之內;另一方面,隱私權的利益享有也不單是私人秘密的絕對保護,而衍生出與個人信息保護相關聯的交叉地帶。進而言之,著作權與隱私權的利益沖突無疑將會呈現出新的形態和變化,進而需要在網絡出版語境下進行相關利益的協調與平衡。

一、著作權與隱私權之間利益沖突的新形態

關于Web2.0時代網絡出版語境下著作權與隱私權的利益沖突新形態,主要體現在因法律屬性差異所引發的著作權與隱私權之間利益沖突的風險加深,以及因時間結構演化所帶來的著作權與隱私權之間利益沖突的情形轉變兩個方面。

1.法律屬性上的分析

著作權作為知識產權的一大分支,是為保護獨創性作品的財產權利以及作者身份為主的著作人格權;隱私權則是保障個人對其私領域自主處分的一項人身權利。[3]從法律屬性上來說,財產權利和人身權利所保護的法益具有本質上的差異,故著作權與隱私權之間不應該在權利保護范圍上有交集。然而,在實踐中,很多受著作權法保護的作品涉及了創作者或者第三人的隱私,而一旦這些作品發表,則意味著作品中包含的隱私變為公知,創作者或者第三人的隱私權也就不復存在了。因而,針對包含隱私內容的作品來說,著作權的充分行使則意味著隱私權的喪失,隱私權的保障則意味著著作權的限制。誠然依據“隱私的合理期待判斷規則”,隱私的保護必須有所界限,但隱私的讓渡僅限于對公共知情權的妥協,而非對于私人著作財產權的滿足,除非為確保作品著作權的充分行使,事先獲得相關權利人的許可,即隱私權人自主放棄隱私權益,以有效避免著作權與隱私權之間的利益沖突問題。

在Web2.0時代用戶生成內容的互聯網作品“分享文化”的影響下,作品傳播速度更快、范圍更廣,用戶日常創作的“日志”“狀態”等作品中包含隱私內容的可能性較大,網絡出版后隱私暴露的風險也很大,很多人甚至認為隱私會隨著Web2.0等信息技術的發展而日漸式微。[4]誠然在Web2.0時代,人們的隱私變得越來越少,但人們對于私人生活安寧以及私人秘密不受侵犯的權利要求并不會改變和消失,反而會隨著私人隱私風險的增大而變得更加強烈。這就使得著作權與隱私權之間的利益沖突顯得十分明顯和尖銳。具體而言,網絡用戶在QQ、微信、微博等社交平臺所發布和分享的大量私人信息,不僅代表著上述個人信息在互聯網語境下的出版和發行,而且意味著網絡用戶在一定程度上對其隱私權益的忽視和放棄。但是,上述網絡用戶行為的發生和展示,僅僅代表著其預期的傳播范圍在很大程度上僅限于網絡社交的好友圈之內,如果傳播范圍被進一步擴大,無疑將會造成對其隱私權的侵犯。尤其是在當下網絡檢索工具日益完善,以及網上個人信息泛濫的情況之下,網絡用戶隱私權被侵犯的風險將會與日俱增。此外,在很多情況下網絡用戶的隱私作品不僅包含著自身的隱私,還會涉及第三人的隱私,作品在網絡環境下的飛速傳播無疑會帶來無法恢復隱私的損失。因此,在Web2.0時代網絡出版語境下,著作權與隱私權之間的緊張關系愈發嚴重。對原有的協調機制加以完善,以實現各方權利人之間利益平衡的訴求也變得愈發強烈。

2.時間結構上的探究

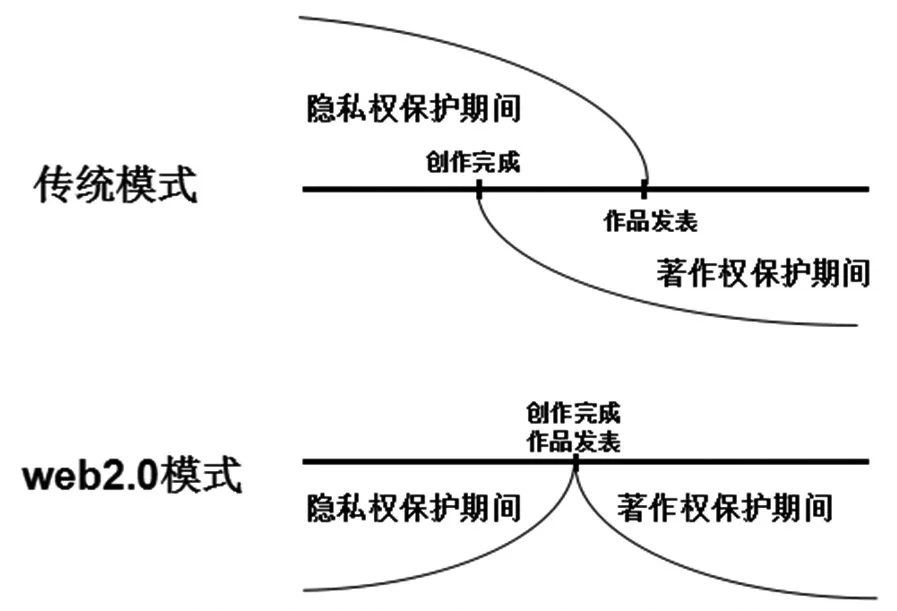

作為保護著作財產的著作權,發軔于出版商的獨占“印刷”“出版”的利益訴求,而隨著復制與傳播技術的發展,“版”或“復制(Copy)”一詞已經有了更新和更廣的含義,“版權法”也已不是“印刷”“出版”權法的意思,而是“復制”權法的意思了,即以保護精神作品的創作者的復制權為基點的法律。[5]而作為具有基本人權屬性的隱私權,最早由美國學者沃倫和布蘭代斯于1890年在《哈佛法律評論》上提出,即“獨處而不受侵擾的權利”(可以譯為“the right to be let alone”),[6]隨著傳播技術的不斷發展,Web2.0模式的日益普及,隱私權的外延也越來越豐富,個人信息也成為了其所涵蓋的內容,而究其根本而言,隱私并不是個人信息的上位概念,兩者之間是交叉關系。[7]伴隨著著作權與隱私權在時間結構上的不斷演變,Web2.0時代網絡出版語境下著作權與隱私權的沖突,相比傳統模式發生了巨大的變化,如圖1所示。

圖1 著作權與隱私權沖突的時間結構圖

在傳統模式下,作品創作完成的時間點一般要早于作品發表的時間點,在我國等大多數“著作權自動取得”的國家,著作權保護期始于作品創作完成之時,而從隱私的法律屬性來講,隱私權保護期則終止于作品發表之時,因而在作品創作完成后到發表之前,作品上就存在著著作權與隱私權的并存。而在互聯網Web2.0模式下,用戶生成的內容將會被即時發送、即時分享。作品創作完成的同時即將意味著相應的發表,也正在這一時間節點上隱私權喪失且著作權產生,并不存在權利保護期間上的重疊。從表面上看,Web2.0模式下著作權與隱私權的保護期間不存在交叉關系,兩者之間的沖突相比傳統模式應該有所減輕。然而,究其根本,權利保護期間的交替也預示著沖突發生的緩沖期的喪失,作品一旦發表,就意味著隱私權的即刻消失和著作權的即刻擁有。由此看來,權利之間的沖突并非有所減弱而是更加尖銳,Web2.0時代網絡出版語境下利益協調規則的建構需求也將會變得更加的強烈。

二、著作權與隱私權之間利益的平衡

關于Web2.0時代網絡出版語境下著作權與隱私權之間的利益再平衡,應根據著作權與隱私權之間沖突的新特點和新形態,從著作權限制層面上進行再衡量,以及從隱私權保護范疇上進行再界定,從而實現著作權與隱私權之間的利益平衡。

1.著作權限制層面的衡量

知識產權限制,即是調整不同主體利益關系的專門制度,其實質歸根到底就是如何認識基于知識產品所產生的各種利益并加以合理分配的問題。[8]為實現私人權利和公共利益之間的平衡,著作權法中規定了合理使用和法定許可等著作權限制制度。在Web2.0時代網絡出版的語境下,作品的傳播速度迅速、再造情形普遍,作品中所涉隱私受到損害的風險較大,隱私權保障的訴求也愈發強烈。在實踐中,同時作為消費者和創造者的網絡用戶,往往會援引合理使用或者法定許可等相關規定,來為其所進行的作品再造尋找合法的理由。然而,其再造行為卻常常會超越合理使用及法定許可的范疇,構成對隱私權的侵犯。因而,有必要對著作權限制規范進行再衡量,避免著作權限制制度發生異化,以及成為網絡出版語境下規避隱私權侵權責任的工具。

Web2.0模式下的網絡出版是用戶互聯網設備連接網絡社交平臺即時發布“日志”“狀態”“心情”等內容并發表評論的過程,作品的創作與傳播具有即時性,相關隱私內容也會在作品完成的同時予以公布,并在很大程度上失去隱私的屬性。但是,作品的傳播一般被限定于某一社交平臺內部的固定范圍內,用戶對于作品的發表并不意味著其對于隱私權的放棄,用戶只是在該社交平臺內部的固定范圍內讓渡其隱私,而不是同意將作品公之于眾。因此,在Web2.0時代網絡出版的語境中,作品的合理使用和法定許可使用也必須在用戶事先設定的范圍內進行,否則將侵害用戶的隱私權。如若他人想要在用戶所設定的范圍外使用其作品,則需要獲得許可,而不能直接援用合理使用和法定許可等著作權限制制度。

2.隱私權保護范疇的界定

隱私是建立在個人與世界劃分的基礎上的,但這種劃分產生權利的同時也帶來了限制。[9]在Web2.0時代網絡出版的語境下,社交平臺中用戶生成內容的作品創作模式使作品的產生與傳播都變得更加迅速,與此同時,作品中所包含的人們的隱私信息也隨之迅速擴散。一般說來,Web2.0模式下社交平臺中的網絡出版并不是全面徹底地將作品公之于眾,大多是將作品發表或分享到固定的好友圈之內,故其作品中所包含的隱私信息也只是在該范圍內失去了隱私的屬性。因而,有必要對互聯網出版語境下隱私權保護的范疇進行再界定,明確權利的效力和界限,從而使隱私權的保護能適應Web2.0時代發展的需要。

Web2.0時代同樣適用“隱私的合理期待判斷規則”所要求隱私的保護必須有所界限,即人們在一定范圍內實現其作品的網絡出版,其對于隱私權的放棄也僅限于該范圍內,權利人對該范圍外隱私權的期待是合理的,可以為社會公眾所容忍。因此,在Web2.0時代網絡出版的語境下,隱私權的保護范圍是根據作品用戶網絡出版的范圍所確定的,即用戶在社交平臺的網絡出版行為,并不意味著其對于隱私權益的完全放棄,其放棄的僅僅是其作品傳播范圍內的隱私內容,而作品傳播范圍外的隱私權益仍應獲得法律的保護。他人要想在作品傳播范圍外對該作品進行出版發行或者作品再造,則必須獲得創作該作品的網絡用戶的許可,從而實現著作權的合理轉移和隱私權的有效讓渡,進而才能有效避免著作權行使和隱私權保護之間的矛盾與沖突,從而合理推進Web2.0時代網絡出版語境下著作權與隱私權之間的利益平衡。

注釋:

[1]熊琦.Web2.0時代的著作權法:問題、爭議與應對[J].政法論壇,2014(4)

[2] [美]威廉·W. 費舍爾.說話算數——技術、法律以及娛樂的未來[M].李旭,譯.上海:上海三聯書店,2013:18-19

[3]王澤鑒.人格權法[M].北京:北京大學出版社,2013:198

[4]Ivana Stepanovi?.Modern Technology and Challenges to Protection of the Right to Privacy[J].Annals FLB - Belgrade Law Review, 2014(3)

[5]鄭成思.版權法(上)[M].北京:中國人民大學出版社,2009:17-18

[6]Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis.The Right to Privacy[J].Harvard Law Review,1890(4)

[7]張新寶.從隱私到個人信息:利益再衡量的理論與制度安排[J].中國法學,2015(3)

[8]吳漢東.試論知識產權限制的法理基礎[J].法學雜志,2012(6)

[9]Maximo Paulino, Tan Sison III. The Self as Information: The Global Limitations of the Right to Privacy[J]. Philippine Law Journal, 2010(84)