深圳市工程建設項目“多測合一”創新與實踐

黃蕾,章淑君

(深圳市規劃和自然資源調查測繪中心,廣東 深圳 518000)

0 引 言

長期以來,工程建設領域涉及的測繪業務眾多,在項目實施中存在測繪技術標準不統一,重復測繪、成果難以共享等問題,影響了工程建設項目審批進度[1-5]。為全面貫徹落實國家、部、省工程建設項目審批制度改革的工作要求,解決工程建設項目測繪服務中存在的問題,深圳市作為全國營商環境首批試點城市,在工程建設項目行政審批所涉的測繪業務推進“多測合一”改革[6-7]。深圳市印發了《關于印發市建設營商環境創新試點城市實施方案的通知》“試行分階段整合相關測繪測量事項”。具體舉措為“分階段整合規劃、土地、房產等各項測量服務,實現‘一次委托,成果共享’”[8]。

1 深圳“多測合一”發展歷程

早在1993年,深圳依托規劃、國土、房產三合一的大部制改革,率先具備了“多測合一”的組織基礎。1995年,深圳印發了《關于實行房屋建筑面積竣工復核的通知》《關于明確建筑設計報審的有關規定的通知》,確立了房建類工程建設項目竣工階段“一套成果、成果共享”的統一測繪工作模式,形成了“多測合一”的工作雛形。2006年,發布了全國第一個地方性標準《深圳經濟特區房屋建筑面積測繪技術規范》,首先在全國以地方標準的形式固化了“多測合一”的探索成果。

2017-2018年,深圳依托行政職權和房產測繪市場化改革,印發了《關于全面推進工程建設項目竣工聯合測繪改革的通知》,將工程建設項目測繪服務整合成四個階段,在竣工驗收階段實現“一次委托、一次測繪、統一審核、成果共享”。2020年,印發了《關于加強深圳市工程建設項目測繪市場監督管理的通知》和《關于印發〈深圳市工程建設項目測繪成果審核管理規定〉的通知》,在工程建設領域進一步擴大“多測合一”的范圍,并通過多舉措加強行業管理,保證測繪成果質量。

2 深圳“多測合一”實踐

經過長期以來的先行先試以及工作探索,深圳通過管理機制、技術標準和信息系統等全方位推動,建立了“多測合一——深圳模式”,從組織、技術、標準等多方面構建涵蓋工程建設項目全生命周期的測繪管理服務模式,實現了工程建設項目涉及的測繪工作“五大統一”,即統一技術標準、統一軟件平臺、統一成果審核、統一成果應用、統一管理機制。

2.1 深圳“多測合一”特點

深圳“多測合一”體制機制有別于全國其他地市,是將“整合事項、開放市場、成果共享”推行得較為徹底的城市,深圳對標國家整合測繪事項(如圖1所示)。突出特點有以下幾方面:

圖1 深圳對標國家整合測繪事項

(1)技術方面,利用地方標準規范化行業工作。《深圳經濟特區房屋建筑面積測繪技術規范》作為“多測合一”規范化的標準文件,結合“多測合一”發展不斷修訂完善,成為規劃、住建、自然資源、城市更新等政府部門涉及的測繪業務共同認定的技術綱領性文件,解決了測繪成果層面的部門差異,實現了“多測合一”成果共享應用。

(2)管理方面,法定化成果審核支持行政審批。深圳“多測合一”建立了統一的成果審核機制,法定化成果審核機構,將測繪成果審核整合到行政審批管理中,審核通過的測繪成果直接用于行政審批,在確保成果質量的基礎上,提高了行政審批效率,保障了成果匯交共享,有效地支撐了用地預審與規劃選址、土地出讓、用地規劃許可、工程規劃許可、施工許可、預售許可、用地核實、規劃條件核實、綠化核實、人防核實、消防核實、不動產登記等全業務鏈條的行政審批業務。

(3)“五統一”機制。

一是統一技術標準。《深圳經濟特區房屋建筑面積測繪技術規范》適用于建設工程規劃報建、規劃驗收、房地產開發與銷售、不動產登記、城市更新等各類房屋建筑面積指標的計算和統計。《深圳市人防工程竣工測量技術指引(試行)》的出臺形成了房建類工程建設項目“多測合一”技術規范。

二是統一軟件平臺。深圳市房產測繪自1998年起就使用統一的房產測繪軟件,目前已升級為“多測合一”業務生產與服務平臺,實現了統一成果格式、統一數據標準、統一成果共享。

三是統一成果審核。深圳市規劃和自然資源局、深圳市住房和建設局、深圳市人民防空辦公室三部門聯合發文,確立了唯一的測繪成果審核機構,并將工程建設項目測繪成果審核在深圳市權責清單系統列為行政服務事項。測繪成果審核機構建立了完善的測繪成果審核評分體系,將各類測繪產品質量問題賦予權重,對測繪成果進行評分,統計形成“一次性通過率”排名,作為事后監管的依據。

四是統一成果應用。多測合一成果在各行政審批中發揮著重要作用,服務于自然資源、住建、人防等多個行政主管部門,業務上貫穿土地出讓、規劃報建、預售許可、聯合驗收、不動產登記、城市更新等各個環節,實現了測繪成果在部門間、層級間的共享和應用。

五是統一管理機制。為深化放管服改革,深圳從2017年啟動了不動產測繪市場化改革,測繪市場全面放開,對具備相應測繪資質的測繪單位不設地域等限制。同時加強監管,深圳構建了政府主導、事業單位技術把關、相關市場主體共同參與的建設項目測繪管理機制。行政部門出臺相關政策文件,通過質量監督檢查、測繪信用管理等多項舉措規范“多測合一”市場。事業單位發揮其技術優勢,開展工程建設項目測繪成果審核,通過信息化手段提升服務效率和水平。

2.2 深圳“多測合一”成效

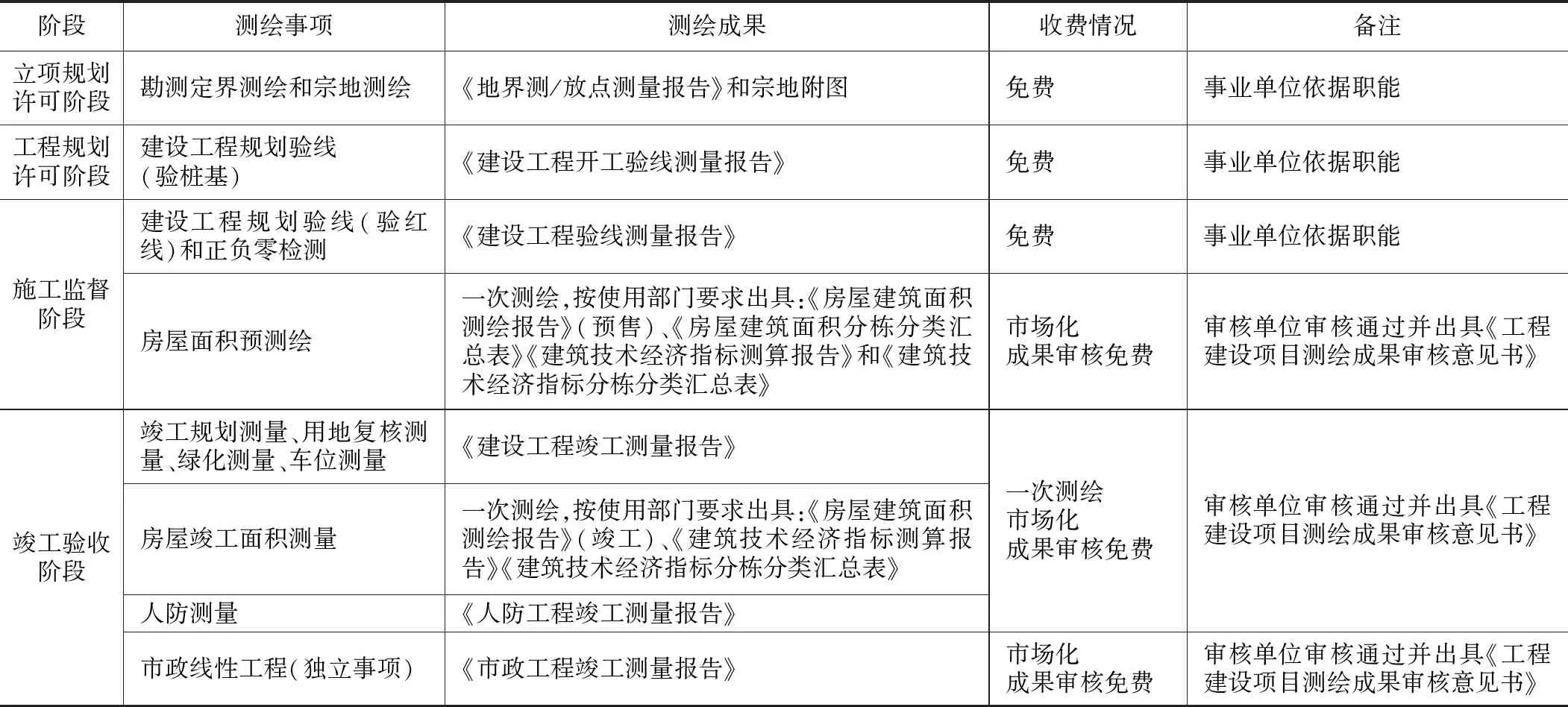

(1)精簡服務事項,降低企業成本,提高審批效率。深圳將勘測定界測繪和宗地測繪內嵌至土地使用權出讓階段,縮減了測繪環節和時限,提升了政府部門行政審批效率,提高了測繪服務水平與成果質量,降低了企業辦事成本。深圳市“多測合一”落實情況如表1所示。

表1 深圳市“多測合一”落實情況一覽表

(2)促進了測繪市場的開放和公平。2017年,為深化放管服改革,推進政府職能轉變,深圳市啟動了不動產測繪市場化改革,市場全面放開,對具備相應測繪資質的測繪單位不設地域等限制,均可無障礙參與測繪市場競爭,有效消除了行業壟斷、激發了市場主體活力。

2.3 深圳“多測合一”工作建議

深圳“多測合一”在后期工作推進中,可重點從以下方面進行深化完善。

(1)完善技術標準和工作流程,持續提升“多測合一”放管服改革。目前在房建類工程建設項目審批中,“多測合一”工作推行較為徹底,部分地下管線工程尚未全覆蓋。后續應繼續加大與行業管理部門工作需求對接,充分結合深圳工作實際,開展道路工程、園林綠化工程、管廊工程等項目對應的技術規范修編工作,滿足行業管理需求,進一步完善統一技術標準,全方位提升深圳的“多測合一”工作。

(2)深度挖掘竣工測量數據,服務于新型基礎測繪。完善基于“多測合一”的 1∶1 000對象化地形圖動態更新機制,推動“多測合一”成果標準與基于地理實體的新型基礎測繪標準相互銜接,探索基于“多測合一”的三維模型實時更新,實現“多測合一”成果在項目規劃、建設、管理全生命周期的一體化應用。

(3)將BIM技術引入“多測合一”領域,實現從建設工程開工驗線測量、預售測繪、竣工測繪等多個業務節點配合工程建設項目審批各階段實施BIM技術應用,全面推進不動產測繪從“二維”向“三維”演進,探索BIM模型數據與新型基礎測繪的融合。

3 結 語

目前深圳已經形成了多測合一的工作模式,并先后出臺了多項政策措施,為多測合一的規范化運作提供了政策保障。本文在查閱相關政策文件和對深圳“多測合一”發展歷程分析的基礎上,針對深圳市“多測合一”工作的特點,總結了“五統一”機制,介紹了整個“多測合一”工作的管理模式和技術框架,提出相關工作建議。下一步將著力繼續優化提升,深圳將根據行政管理需求進一步修訂完善“多測合一”技術標準體系,探索整合地下管線等市政線性類相關測繪事項,升級改造現有平臺系統,全方位提升深圳的“多測合一”工作。