一張彌足珍貴的拓片

陽文斌

【摘 要】新莽嘉量是王莽推行統(tǒng)一度量衡的標(biāo)準(zhǔn)器之一,它反映出西漢時期精湛的鑄造工藝及高超的科技水平。“新莽殘量”拓片出自新莽嘉量銅器,是況氏后人捐贈的況周頤先生的生前珍藏之物。本文通過這張珍貴的“新莽殘量”拓片,講述新莽嘉量的歷史意義、傳世以及拓片的流傳經(jīng)歷。

【關(guān)鍵詞】新莽嘉量 度量衡 況周頤

在桂林博物館的《漓水春秋——桂林歷史文化陳列》展廳陳列展示著一張拓片(見圖1)。拓片中央墨拓部分有篆書銘文81字,墨拓正上方有“新莽殘量”四個楷書大字,左邊題有“戊午六月蕙風(fēng)屬疆邨”,并附白文方印“朱祖謀印”。墨拓左下方兩個朱文方印分別為“況周儀收藏金石文字”“辛亥更名周頤”,右邊三方印自上而下分別為“巨來珍藏”“阮盒審定”“春歸草堂”。此張拓片為況周頤①先生的后代捐贈的況周頤先生遺物之一。

一、新莽殘量的歷史背景

“新莽殘量”拓片墨拓銘文是新莽時期著名銅器新莽嘉量上的銘文。新莽嘉量又稱新嘉量、新莽銅嘉量,是王莽為推行統(tǒng)一度量衡制度所制造出來的標(biāo)準(zhǔn)器量。公元8年,王莽稱帝,改國號為“新”。為了解決當(dāng)時的社會矛盾,王莽進(jìn)行了一系列的改革。公元9年,王莽推行了統(tǒng)一度量衡制度,命人依照大學(xué)者劉歆的考訂,制造標(biāo)準(zhǔn)度量衡器頒行天下,令“萬國永遵”。作為全國統(tǒng)一的度量衡標(biāo)準(zhǔn),并在所有標(biāo)準(zhǔn)器上刻上詔書銘文。

新莽嘉量,據(jù)《漢書·律歷志》記載“量者,龠、合、升、斗、斛也,所以量多少……其法用銅,方尺而圓其外,旁有庣焉。其上為斛,其下為斗。左耳為升,右耳為合、龠。其狀似爵,以縻爵祿。”其主體為圓柱體,外壁正面刻81字篆書書寫的詔書銘文。上部分為斛量、下部分為斗量(見圖2)。左右兩側(cè)各有一小圓柱體,左邊為升量,右邊上為合量,下為龠量。每個分量上都刻有分量的銘文。

新莽嘉量設(shè)計巧妙,測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,反映出西漢時期精湛的青銅鑄造工藝和高超的科技水平。它作為王莽推行統(tǒng)一度量衡的標(biāo)準(zhǔn)器量,也為后人研究古代的度量衡制度提供了重要的實物依據(jù)。

二、新莽嘉量的流傳

(一)新莽嘉量的傳世

新莽嘉量實物,傳光緒二十七年(1901)山西河?xùn)|某縣出土②。出土?xí)r僅存斛量周圍的一小半,寬約53.3厘米,高26.2厘米。所幸殘片上莽量81字總銘完整無缺,故疑是新莽嘉量之殘片,此殘量原歸端方③(見《陶齋吉金錄》卷四),現(xiàn)藏于國家博物館。桂林博物館所藏“新莽殘量”拓片即出自此殘片,由此可知此拓片為何擬名為“殘量”。

另有馬衡在《新嘉量考釋》中寫故宮有一完整件“1924年冬清室善后委員會點查故宮物品,得之于坤寧宮。雖已埃掩塵封,而物尤無恙。此不獨(dú)古物之幸,抑亦學(xué)術(shù)界之幸也。”此件被臺北故宮博物院珍藏,為新莽嘉量完整器形。

(二)“新莽殘量”拓片的來源

光緒三十一年(1905),端方時任兩江總督,他醉心于古玩收藏,收藏頗豐。端方收集了漢唐著名的碑帖、金石、彝器等,但他無功底審定著作。因慕?jīng)r周頤名,特聘況周頤為座上客,職名文案,專司金石考訂,并與著名的金石考據(jù)家褚德彝④共同纂審《陶齋藏金》諸拓。況周頤嗜好金石文字,凡有碑版無不羅致。端方十分器重況周頤,讓他擔(dān)任江楚編譯官書局總纂事。因此,端方在與況周頤分別時,贈“新莽殘量”拓片作為分手禮。況周頤得到“新莽殘量”拓片之后,分別鈐上自己的收藏印(況周儀收藏金石文字)、更名印(辛亥更名周頤)、審定印(阮盒審定),足以表明他對此拓片的珍視與喜愛之情。后又邀朱祖謀為其題端、鈐印。

況周頤先生去世后,此拓片被況氏后人賣出,由葉公綽買進(jìn),送交況周頤的女婿陳巨來。在況周頤先生誕辰一百二十周年之際,寄居于上海的況氏子女況又韓、況綿初、陳巨來等人,遵照其父親懷念家鄉(xiāng)的遺愿,將保存下來的30余件況周頤先生的遺物、遺稿、藏書等,捐贈給桂林文博部門,“新莽殘量”拓片就是其中之一。

三、拓片的解說與鑒賞

(一)銘文釋義

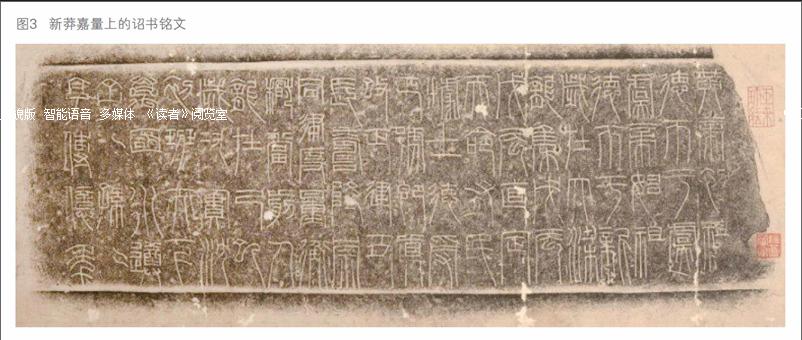

“新莽殘量”拓片的墨拓部分銘文為小篆字體,字體延續(xù)秦小篆風(fēng)格,筆畫爽勁而略呈弧形,主體結(jié)構(gòu)方扁,文字轉(zhuǎn)折處強(qiáng)調(diào)方整。下垂筆畫以夸張方式拖長,整體結(jié)構(gòu)顯得規(guī)整而又不失險峻,挺拔俊美,生動有趣(見圖3)。其文字如下:

黃帝初祖,德幣于虞。虞帝始祖,德幣于新。歲在大梁,龍集戊辰。戊辰直定,天命有民。據(jù)土德受,正號既真。改正建丑,長壽隆崇。同律度量衡,稽當(dāng)前人。龍在己巳,歲次實沉。初班天下,萬國永遵。子子孫孫,享傳億年。

大意為:

黃帝是我的初祖,他的美德匯集到虞帝。虞帝是我的先祖,他的美德又輾轉(zhuǎn)匯集到了新朝。戊辰年(公元八年)歲星(木星)運(yùn)行到了大梁之次,北斗星的斗柄正指向蒼龍星系。天下安定,上天命我繼承漢代的天下,擁有所有的臣民,于是建立國號,即真天子位。以建丑之月作為歲首,社稷長壽興隆。制定統(tǒng)一的度量衡標(biāo)準(zhǔn),考察精細(xì)且合乎前人的制度,在歲星運(yùn)行到實沉之次的己巳年(新朝始建國元年,公元9年),把新朝的度量衡制度詔告天下,令各郡國遵照執(zhí)行。讓子孫后世,享有天下,而傳之于億年萬代。

王莽在詔書中宣揚(yáng)“君權(quán)天授”的思想,試圖通過改制穩(wěn)定政權(quán)。通過制定統(tǒng)一的度量衡標(biāo)準(zhǔn),體現(xiàn)他順天而為繼承漢代的天下,從而達(dá)到對國家的長久統(tǒng)治。

(二)題端及鈐印

拓片上部分有朱祖謀⑤的題端及印:“新莽殘量”“戊午六月蕙風(fēng)屬疆邨”“朱祖謀印”。況周頤以才學(xué)自負(fù),且性情孤傲清高,能得況周頤的邀請為拓片題端,可見朱祖謀才華橫溢,令人佩服。據(jù)王鵬運(yùn)《強(qiáng)邨詞》序云“昨況夔笙渡江見訪,出大集共讀之,以目空一世之況舍人,讀至《梅州送春》《人境廬話舊》諸作,亦復(fù)降心低首。”王鵬運(yùn)眼里的況周頤有點“目空一切”,只有讀到朱祖謀的詞時才心服口服。

拓片右邊鈐“巨來珍藏”印,此印出自20世紀(jì)杰出的篆刻家、著名書畫家、詩人陳巨來⑥。陳巨來是況周頤的女婿,他學(xué)詩曾得到過況周頤的指點,以篆刻技藝揚(yáng)名海內(nèi)外,被譽(yù)為“三百年來第一人”,葉恭綽、張大千、溥心畬等著名書畫家、收藏家都爭著請他刻印。況氏后人將“新莽殘量”拓片賣出后,購入拓片的葉恭綽遂將此拓片送交于陳巨來。陳巨來得此拓片亦感慨頗多,遂在拓片上鈐上自己的珍藏印。

四、結(jié)語

這張“新莽殘量”拓片幾經(jīng)輾轉(zhuǎn),如今珍藏于桂林博物館,并在桂林博物館新館開館之時,于《漓水春秋——桂林歷史文化陳列》展中與眾人見面。我們可以從拓片中看到王莽統(tǒng)一度量衡的歷史見證,也能夠從拓片中讀到幾位名人之間的歷史淵源。一張拓片,是歷史的微縮,也是歷史的凝聚,值得我們深入地發(fā)掘與研究。

注釋:

①況周頤(1859—1926),原名周儀,后因避宣統(tǒng)帝溥儀諱,改名周頤,字夔生,號蕓臺、阮盒、阮庵、阮陶,晚年號蕙風(fēng)詞隱。廣西臨桂(今桂林)人,是晚清四大詞人之一。著有《蕙風(fēng)詞》《蕙風(fēng)詞話》。

②馬衡《隋書·律歷志十五等尺》云“聞系清末時孟津所出。”《新嘉量考釋》云“1901年,山西河?xùn)|某縣出一殘器。”

③端方(1861—1911),托忒克氏,字午橋,號句齋,滿洲正白旗人。著有《陶齋吉金錄》等。

④褚德彝(1871—1942),近代篆刻家、考古家,著有《金石學(xué)續(xù)錄》《竹人錄續(xù)》《松窗遺印》等。

⑤朱祖謀(1857—1931),原名朱孝臧,字藿生,號漚尹,又號彊村,浙江吳興人。光緒九年(1883年)進(jìn)士,官至禮部右侍郎。工倚聲,為晚清四大詞家之一。著有《疆村詞》。

⑥陳巨來(1904—1984),原名斝,字巨來,號墑齋,別署安持、石鶴居士等,浙江平湖乍浦鎮(zhèn)人。著有《安持精舍印話》。

參考文獻(xiàn):

[1]中華書局編輯部.歷代天文律歷等志匯編[M].北京:中華書局,1976.

[2]馬衡.新嘉量考釋[J].故宮博物院,1936.

[3]馬衡,傅振倫.凡將齋金石叢稿[M].北京:中華書局,197(1).7.

[4]趙平.桂林軼事[M].北京:民族出版社.2006.