一件漢代陶百花燈盆的再修復

戚軍超

【摘 要】河南博物院所藏的漢代陶百花燈盆主要病害情況為斷裂成十幾塊,斷裂塊的斷碴處有黏膠和泥土殘留。經拼對發現盆底殘缺一塊不規則形近似梯形(平行兩邊長分別約為6.2厘米、10.8厘米,另兩邊約為8.8厘米、7.2厘米),口沿處殘缺為近似三角形(兩短邊分別約為6.2厘米、3.6厘米,最長邊為盆口沿最外邊圓弧,圓弧長度約10厘米)。為使該器物得以穩定的保存且滿足陳列展覽的需求,對該器物進行了清理、加固、粘接、補配、隨形、批縫、打磨、著色等步驟的修復工作。

【關鍵詞】百花燈盆 陶器 彩陶 再修復

一、文物概況

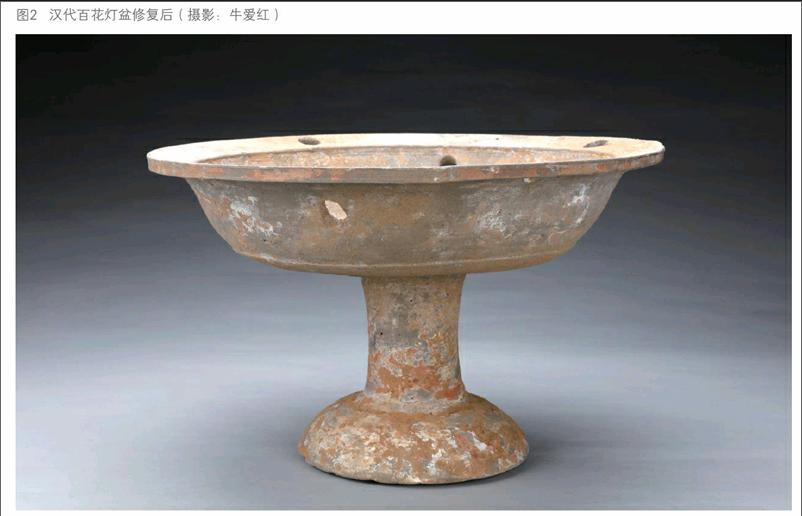

百花燈盆,漢代,征集于河南省偃師市。明器,官宦之家的陪葬品,二級文物,現藏于河南博物院。

此件百花燈盆為彩陶,陶器本體的顏色為灰色,器物的大部分灰色胎質表面上覆蓋著一層白色涂料,白色涂料之上是一層淡土紅色的顏料。但該器物大部分面積的淡土紅色顏料已經消失,顏料只在底座圓柄下半部、底座最下部球體面和外圓弧最窄口沿上有部分呈現。最外層為一層附土,并覆蓋該器物30%的面積。

二、文物病害情況

這件文物領取時斷裂為12塊,發掘時修復過,碎塊的斷碴處多有膠料拌泥土的殘留物。經拼對發現盆底殘缺一塊不規則形近似梯形(平行兩邊分別約為6.2厘米、10.8厘米,另外兩邊約為8.8厘米、7.2厘米),口沿處殘缺一塊為近似三角形(兩短邊分別約為6.2厘米、3.6厘米,最長邊為盆口沿最外邊圓弧,圓弧長度約10厘米),現需重新補配及修復(見圖1)。

三、文物修復步驟

(一)清理

清理原發掘修復時所用的膠料和泥土,所用的工具為角刀、手術刀、平刀、自制竹刀、鑷子。首先用醫用不同型號的大、中、小號手術刀,將原發掘修復時所用的膠料進行認真的清理。對于泥土的清理采用角刀、手術刀、平刀、自制竹刀、鑷子,清理后使所有殘缺面露出文物本體的淡青灰色為止。

在清除原遺留膠料和泥土的過程中需小心謹慎,不可在清除的部位上留下任何刀痕以免對文物造成二次損害。徹底清除原黏膠和泥土是為了使粘接修復后的器物能夠嚴絲合縫,不致因原膠料和泥土清除不凈而出現高低不平,使粘接后的器物錯位及走形。

(二)加固

對殘缺的斷碴面用桃膠進行加固,滴加桃膠時盡量將桃膠滴加在斷碴面中間位置,使桃膠向兩邊流淌,要避免桃膠流到斷碴面之外的陶器本體上。斷碴面用桃膠加固是為了使斷碴面的硬度和強度有一定的加強與提高,與粘接時所使用粘接劑的硬度和強度相適應,避免因粘接劑的硬度和強度過大,文物易從斷碴面粘接處斷開。

(三)粘接

粘接所用的粘接劑為環氧樹脂E44和聚酰胺樹脂650,環氧樹脂和聚酰胺樹脂按1:1的體積比調兌好后,根據陶器本體淡青灰色,需在環氧樹脂和聚酰胺樹脂的混合物中加入相應的礦物顏料并調均勻。加入礦物顏料的原因是由于環氧樹脂和聚酰胺樹脂的混合物顏色為土白色,加入顏料使調好的粘接劑基本呈現淡青灰色。

在粘接之前,首先利用這些陶器斷片進行拼對研究。經過拼對試驗和仔細觀察,先挑選三大塊帶著口沿的陶片倒置在一塊平面石板上,平面石板的作用是確保粘接后三塊陶片的口沿在同一個水平面上。三大塊帶著口沿的陶片進行環氧樹脂粘接,在其拼對的縫隙里添加經加熱的混有顏料的環氧樹脂粘合劑,在殘片縫隙外下部用膠布固定薄塑料條,以防未固化的環氧樹脂粘合劑流到斷碴面之外的文物表面,避免污染文物和膠液的流失。待24小時環氧樹脂徹底固化后,三大塊帶著口沿的陶片粘接牢固,按拼對試驗拼對其他斷裂塊的拼對位置,通過以上步驟對剩下的所有殘片一一進行粘接,使該器物成形,為下一步的補配做準備。

(四)補配

對殘缺一塊不規則形近似梯形和一塊近似三角形的兩個部位進行補配,根據實物缺口的形狀和大小,將石膏調為糊狀并用雙頭不銹鋼挑刀進行批抹,填補缺口位置,待石膏徹底干透后,在上面涂加一層桃膠,使桃膠的有機大分子滲透到石膏分子之間,增加殘缺補配處石膏的強度和硬度。

(五)隨形

對補配的部位進行打磨隨形,隨形的工具為四種不同型號的耐水砂紙(150、180、240、360號)、手術刀和小銼刀,針對所有的補配部位,進行隨形打磨直到補配的石膏與周圍文物本體的高低、弧度、坡度、大小與厚度一致為止。

(六)批縫

環氧樹脂粘接彩陶碎塊后,因為陶器好多地方的壁厚約為7毫米,有部分縫隙環氧樹脂尚未填滿填平。對接縫有空隙的地方,用無水乙醇泡制漆片的稀料加礦物顏料批縫填實,待其干后,對不平處再進行填批,待其充分干透。

(七)打磨

首先用150、180、240和360四種不同型號的耐水砂紙依型號按由小到大順序依次對石膏補配部位進行打磨,針對粘接碎塊縫隙中流出的固化環氧樹脂,根據需要用韓國產打磨機加不同型號的磨頭并結合各種不同形狀的小鋼銼進行打磨、整容,磨制到縫隙中環氧樹脂粘合劑高度與兩邊文物本體的高度水平,觸摸不硌手為止。

(八)著色

無水乙醇泡制漆片的稀料,根據需要添加礦物顏料調成與文物本體外觀一致的灰色稀液,用牙刷和毛筆彈、涂的方法對石膏補配部位、批縫部位及環氧樹脂混和物進行著色,待其稀液干燥。

(九)拓色

在所有著色部位用油畫筆涂抹一層薄的灰色稀液,在稀液濕潤有粘接力時,用脫脂棉沾夾白色顏料在濕的稀料上拓色。待白色顏料固定在著色部位干燥后,再用棉簽蘸取用稀料混和礦物顏料調成的淡土紅色稀液在所有的補配部位進行星星點點的拓拍,待其干燥固化。

(十)拍制

利用透明桃膠和現有土質進行調制,先將桃膠用水稀釋成稀狀,向里面加入現有的細土,先在白紙上進行試驗,待干燥后的顏色與文物最外層附土的顏色基本接近后,才能使用。用疊加成4、5層的白色紗布蘸取增加透明桃膠的土水混和物,在所有拓色部位進行拍制(淡土紅色處除外),使拓色部位的色彩與實物渾然一體。

經過一天的時間,待拍制泥土中的水份揮發完全干燥后,即代表此件文物所有的修復步驟完畢。

一件斷裂為多塊、有殘缺的陶器,經修復后恢復了其原本的面貌。修復后經測量文物通高為25.8厘米,上部口沿圓外直徑39厘米,下部口沿圓內直徑32厘米,下部底座圓外直徑18.4厘米,底座圓內直徑14.4厘米(見圖2)。