寧化蘇區教育工作初考

曾秀秀

【摘 要】中國無產階級革命的勝利與中央蘇區寧化所做出的貢獻密不可分。寧化人民的斗爭意識及光輝的歷史史實,與當年蘇區政府重視教育積極地在人民群眾中播撒革命的火種是分不開的。中國無產階級革命的勝利充分證明了抓好教育培養人才是堅持斗爭、鞏固政權、發展生產、壯大革命力量并取得革命勝利的重要保證。

【關鍵詞】中央蘇區 教育工作 革命勝利

1930年前后的寧化地區被毛澤東同志稱之為“路隘林深苔滑”的地方。因經濟落后,交通閉塞,百姓生活貧困,去正規學堂讀書識字的人不多,稱得上有文化的人更是稀少,大多數人都是文盲。閩西蘇維埃政府成立后,深感抓好教育培養人才是堅持斗爭、鞏固政權、發展生產、壯大革命力量并取得革命勝利的重要保證。1930年8月,閩西蘇維埃政府文化教育委員會制定了《目前,文化工作總計劃》,明確提出了教育方針,指出“(1)養成革命環境中所需革命工作的干部人才。(2)社會教育普遍而深入地提高群眾的階級覺悟、政治水平和文化程度。(3)兒童教育,凡6~11歲的兒童享受小學教育的權利和義務,以養成智力和勞力均衡的發展為原則,學習與勞動統一的教育之前途。在閩西蘇維埃政府文化教育委員會的領導下創造了多種嶄新的教育組織形式,提高工農群眾及其子女和廣大干部的文化水平。”這個方針明確了當時蘇區教育的目標和任務,為蘇區教育發展指明了方向。

1932年2月22日,中央人民政府委員會發出19號訓令,指出“政府在百般節省經濟和艱苦創造的情況下,來開辦各項學校,各級政府各群眾團體及直接辦學人員均應當深刻了解教育的重大意義”。毛澤東同志在二蘇大報告中教育全黨和各級蘇維埃領導要充分認識文化教育建設的意義,為蘇維埃政權的鞏固和發展,為動員民眾一切力量加入偉大的革命戰爭,為著創造革命的新后代,蘇維埃必須實行文化教育改革,解除反動統治階級加于工農群眾精神上的桎梏,創造新的蘇維埃文化。中央的訓令和毛澤東在二蘇大的報告,使全黨和各級蘇維埃政府進一步提高了對教育重大意義的認識,增強了對蘇區教育事業的使命感和責任感。

一、新型的干部教育

1930年7月寧化西南半縣暴動后,中央寧化特區委選派張奇才、張啟南、張清慶、張清城等同志到龍巖參加軍政干校學習。1931年冬縣蘇區政府針對區鄉多數工農干部沒有文化,文件通知看不懂的實際情況,大力興辦識字班、午讀班。1932年春淮陽區大王鄉辦了一個以貧農團干部為主的午讀班,根據需要學習識字,一直辦了兩個月。1933年夏寧化縣蘇維埃政府創辦了教育干部培訓班,自編教材,分期分批培訓各部門干部和各種專門人才。1933年秋開展的查田運動是一項政策性很強的工作,根據中央指示舉辦了為期一個月的短期培訓班。參加這次培訓的基層干部達100多人,學習結束后,這些學員回鄉很好地開展了查田運動。

東方軍首次入閩,解放了泉上、明溪、清流、將樂、沙縣后,急缺大量干部,中央人民委員會第46次會議決定派工作團到新區去開辦蘇維埃訓練班,決定第一期征調350人。當時寧化選調了不少干部參加學習并調泉上、清流、明溪等地工作。此外,中央還在各縣、區、地方部隊中選調干部到中央黨校和部門舉辦的學校讀書,提高干部素質。

二、系統的兒童教育

寧化的兒童教育隨著蘇維埃政權的建立和鞏固逐步發展起來。首先在曹坊、淮土、禾口創建列寧小學(見圖1),隨后在縣城和其他區鄉創建立。據不完全統計,寧化當時有列寧小學200所,入學兒童6~15歲,多數列寧小學分一、二年級,個別比較大的中心區域學校有分三個年級,學生多的100多人,少的30人左右。工農子弟有優先享受教育的權利,紅屬子弟免費學習。有些學校除地、富、反子女外,均實行免費入學。寧化淮陽區列寧小學辦得比較出色,被譽為模范學校,上杭的才溪、洪田區有100多名師生代表到該校參觀。

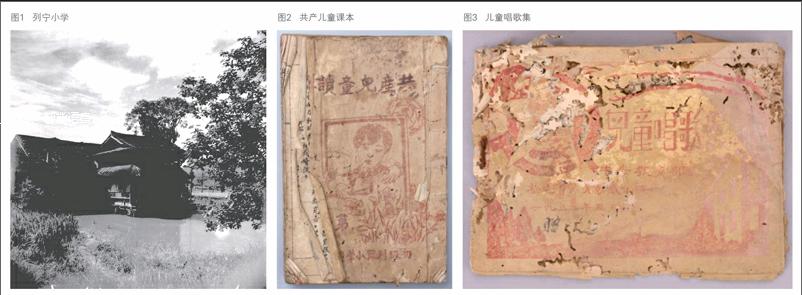

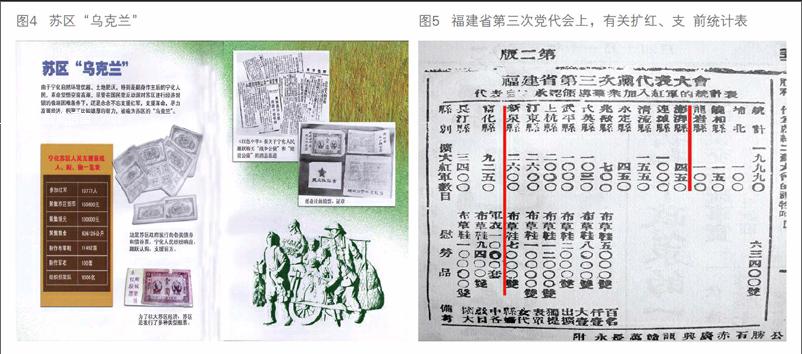

列寧小學的課程設置有國語、算術、常識、體育、勞作、游藝、寫作等。課程安排為上午三節,下午三節,語算為主。常識課每周兩至三節,勞作每周兩節,體育、游藝每周各一節,下午上課前有一節寫字課。教材課本有《共產兒童課本》1至6冊(見圖2)、《列寧小學國語》1至3冊、《蘇維埃公民》《兒童唱歌課》(見圖3)等。據大王鄉列寧小學教師王榮裕回憶,大王鄉列寧小學課本均不收費都是上面發下來的,學校還自編鄉土教材,以本地地名、動植物名、器物名為主要內容,進行識字教育。學校校舍多數是利用祠堂廟宇,把祠堂牌匾的反面油漆后作為黑板使用,教學用品如粉筆、紙張由鄉蘇提供,課桌椅由學生自帶。教師生活上與縣區干部待遇一樣,發給伙食費或派勞動幫助家中耕田,不少教師只盡義務,不計報酬,干得很起勁。學校也實行假期制度,有寒暑假和農忙假,農忙假根據各地大忙季節而定。鳳山大王列寧小學根據茶山多的特點,春天播種時、秋天采油茶籽時放農忙假,農忙假期學生都參加農事活動。

學校貫徹黨的教育方針“以共產主義的精神來教育廣大勞苦民眾,使文化教育為革命戰爭與階級斗爭服務,使教育與勞動聯系起來”(毛澤東在二蘇大報告)。注重參加社會活動與階級斗爭,為革命戰爭服務。當時學校的社會活動很多,有出“宣傳抗日”“反圍剿”“擴大紅軍”“支援前線”的校內外宣傳欄;幫助區鄉中心工作,站崗放哨,檢舉揭發壞人壞事;重大節日紀念和歡送新兵入伍等活動。

三、廣泛的社會教育

寧化地處偏遠山區,農村文化教育比較落后,文盲甚多。蘇維埃政府成立后廣大工農政治上翻了身,生活上有所改善,也希望提高文化水平。縣蘇維埃政府即使在革命斗爭緊張的形勢下,也不忘重視社會群眾文化的教育建設,廣泛組織俱樂部、識字班、婦女下午班、午讀班、夜讀班、識字組、還有識字牌、送字上門等多種形式的識字運動。1933年寧化成立圖書館、講讀所、體育場各一所。工會、少先隊、女工農婦代表會也辦識字班,共青團從中央到地方都積極協助有關部門開展教育活動。在寧化城關俱樂部,共青團組織開展了唱歌、讀報、講演、文藝等多種文化活動和識字教育。廣大農村和各教育場所廣泛開展了唱革命歌曲、新編山歌、寫革命標語、畫革命漫畫等活動。

1934年寧化全縣人口13萬,有1.37萬人參加紅軍,后來為革命犧牲的烈士達6000多人。寧化還為中華蘇維埃中央臨時政府提供了“千擔紙、萬擔糧”等有力的后勤保障,被譽為中央蘇區的“烏克蘭”(見圖4、圖5)。這些光輝的歷史史實與當年蘇區政府在黨的領導下重視教育,積極在人民群眾中播撒革命火種是分不開的。

參考文獻:

[1]中共寧化縣委黨史研究室.寧化革命斗爭史[M].北京:北京燕山出版社,2001.