消費社會語境下“90后”大學生對紅色的情感體驗探析

李 理,胡杏子

(安徽新華學院 文化與新聞傳播學院,安徽 合肥 230088)

消費社會語境下“90后”大學生對紅色的情感體驗探析

李 理,胡杏子

(安徽新華學院 文化與新聞傳播學院,安徽 合肥 230088)

每種顏色都能使人產生特定的情感體驗或喚起某種特定的心理聯想,紅色是三原色之一,具有強烈的張力,對中國人而言具有特殊的意義。本文通過問卷調查法獲取“90后”大學生對紅色的情感體驗和心理聯想特征,并嘗試在消費社會的語境下探析“90后”大學生對紅色的情感體驗和心理聯想特征形成的深層原因。

紅色;情感體驗;心理聯想;消費社會;“90后”大學生

紅色是色彩學中純度最高和飽和度最高的一種顏色,帶有一種強烈的張力和濃烈的情感表達。對中國人而言,紅色是一種獨特的色彩,承載了太多的內涵與積淀,也承載著復雜的情感反映[1]374。筆者通過調查“90后”大學生對紅色的情感體驗與心理聯想,探析在當今的消費社會之下年輕一代對紅色情感的體驗特征,并嘗試探析其產生的深層原因。

一、消費社會語境下“90后”大學生認知環境

人們對顏色的情感體驗和心理聯想源自先天遺傳和后天環境的共同影響。實驗心理學研究發現,被試對不同顏色刺激會產生不同的反應,被試在紅色刺激下會出現獨特的心理效應。這種心理效應可以概括為,紅色與心理意義形成的聯結會在特定的情境中誘發心理狀態的改變,從而影響個體的心理與行為[2]。也就是說,后天的環境有可能改變個人或群體對顏色的情感感知,反過來講,特定群體對顏色的感知也能夠在一定程度上反映出他們所處的環境特征。“90后”大學生對紅色的情感體驗和心理聯想,除了受先天遺傳的影響之外,也受后天環境的影響,他們的認知環境深深地打上了消費社會的烙印。

對于消費社會的概念,不同的學者界定頗為不同,其中最具代表性的是讓·鮑德里亞對消費社會的描述:“我們處在消費控制著整個生活的境地。”也就是說,當消費及消費相關的事物控制著人們的認知與行為時,我們便處在消費社會之中。張衛良認為大眾消費是“消費社會”興起的主要標志,“消費社會”概念不是一種形而上學的建構,而是一種實實在在的大眾生活。當代社會已經進入消費社會是一個不爭的事實[3]。“90后”大學生的認知環境具有明顯的消費社會特征,具體表現在經濟環境、文化環境和信息環境三個方面。

(一)物質消費的極度豐盛

“90后”大學生成長的時代,中國經濟總量高速增長,市場經濟體制得到確立,消費之物、服務和物質財富不斷增長。“90后”大學生的認知建立在物質消費極度豐盛的經濟環境之上,生活中的需求幾乎都可以通過消費來實現。

(二)文化和符號消費的多元沖擊

改革開放以來,中國呈現出文化的全球化與本土化的沖突及融合的特點,文化環境更加多元化和通俗化。對“90后”大學生而言,中國傳統文化的影響歷久彌新,外來文化的滲透也來勢洶洶。他們一邊追逐欣賞美劇,一邊津津樂道春晚;一邊玩“cosplay”,一邊欣賞昆曲。中外文化的交融在“90后”大學生的認知世界中呈現出多極沖突而又和諧共存的景象。另外,隨文化而來的是符號對“90后”大學生的深刻影響,品牌名稱、形象代稱等符號化的象征對“90后”大學生認知和消費的評判標準和價值架構產生了越來越深刻的影響。

(三)信息消費的虛擬環境構筑

“90后”大學生所處的信息環境的變化體現在兩個方面:一是信息傳播途徑,特別是網絡技術和電子技術的發展,讓網絡成為“90后”大學生認知世界的重要途徑之一;二是信息傳播方式,大眾傳媒空前繁榮,信息傳播方式豐盛多樣,“90后”大學生被傳媒產品和傳媒信息所包圍。網絡技術和大眾傳媒共同構筑的信息環境,成為“90后”大學生獲取信息和接觸世界的直接環境,也成為“90后”大學生價值體系形成和認知事物的主要源頭,直接影響了他們的社會認知和行為模式。但是,由大眾媒介構筑的信息環境是一種建立在自我編碼規則之上的虛擬環境,而非真實環境。

綜上所述,“90后”大學生的認知環境具有明顯的消費社會特征,即物質消費極度豐盛、文化和符號多元沖擊和信息消費構筑的虛擬環境。

二、“90后”大學生對紅色的情感體驗特征和心理聯想

為探析“90后”大學生對紅色的情感體驗和心理聯想,筆者采用問卷調查法開展調查,共收回問卷150份,其中120份為有效問卷。問卷為開放式,分為兩個部分,分別寫出3個對紅色的情感體驗及聯想對象。在調查時,受訪者需要根據第一感受進行回答,問卷的填寫順序需要與聯想的先后順序一致。

(一)情感體驗特征分析

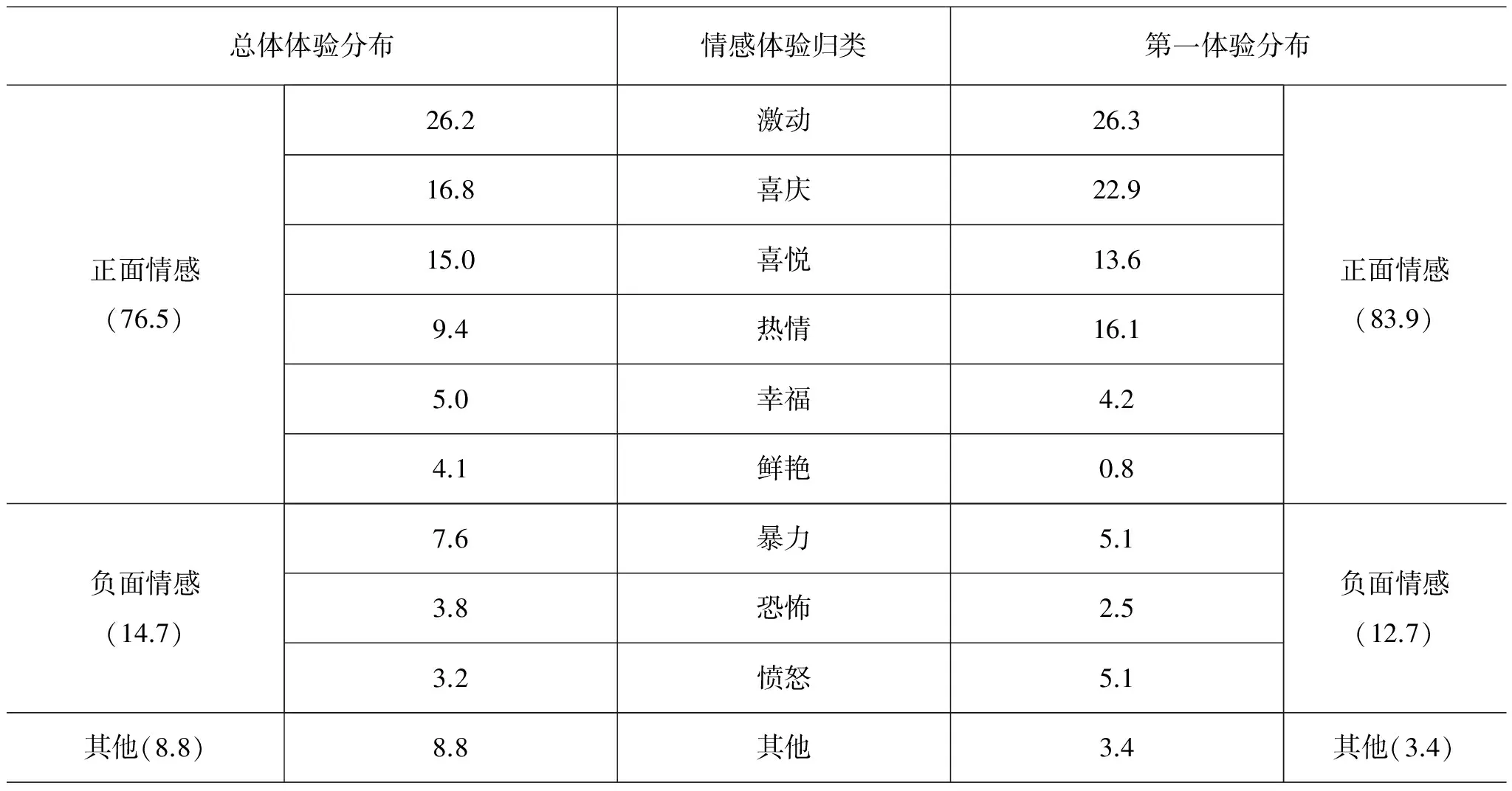

通過問卷調查共獲得關于紅色的情感體驗詞語346個。為了對“90后”大學生的情感體驗有更直觀的分析,筆者對346個體驗詞匯進行了歸納分類,根據情感詞匯出現的頻次高低及內涵差異,將情感體驗分為喜悅、激動、喜慶、鮮艷、暴力、恐怖、憤怒、熱情、幸福和其他等十個類別。通過分析,“90后”大學生對紅色的情感體驗的總體分布與第一體驗分布情況如表1所示。

表1 “90后”大學生對紅色情感體驗的總體分布與第一體驗分布情況(單位:%)

“90后”大學生的情感體驗主要有以下特征:

第一,正面情緒體驗占主導。不管是第一情感體驗,還是總體情感體驗,正面的情感感知均占絕對主導地位,分別達到83.9%和76.5%。在正面的總體情感體驗中,激動、喜慶的情感體驗最為普遍,分別占26.3%、16.8%。在第一情感聯想中,這一特征更為明顯,喜悅和激動的體驗聯想占到近五成。

第二,對紅色的負面情緒體驗不可忽視。在“90后”大學生對紅色的情緒體驗中,負面情緒在總體體驗和第一體驗中均超過十個百分點,特別是在總體情緒體驗中關于暴力、恐怖和憤怒的情緒體驗占總體體驗的14.7%。20世紀90年代,我國心理學家馬謀超曾開展針對青年的顏色與情感體驗和心理聯想方面的調查研究,結果表明,在當時的情境中青年對紅色的負面情感體驗集中在危險、不安等方面,占8.2%[1]375-376。從縱向對比來看,青年對紅色的負面情緒體驗有上升態勢。

第三,第一情感體驗更為集中、明確。“90后”大學生對紅色的第一情緒體驗與總體情感體驗分布相似,但是第一體驗更為集中、明確,總體情緒體驗相對分散。一方面,在對紅色的第一體驗中未歸納的其他情感僅占3.4%,而在總體情緒體驗中其他類占到8.8%。另一方面,對紅色的第一情緒體驗中激動、喜慶、喜悅和熱情等4種情感占總體情緒分布的78.9%。

數據分析表明,“90后”大學生對紅色的第一情感體驗一致性較高,且正面情感占據主導地位,情緒感受中“激動”占第一位。通過縱向對比發現,青年對紅色的負面情感體驗占據著不容忽視的地位。

(二)心理聯想分析

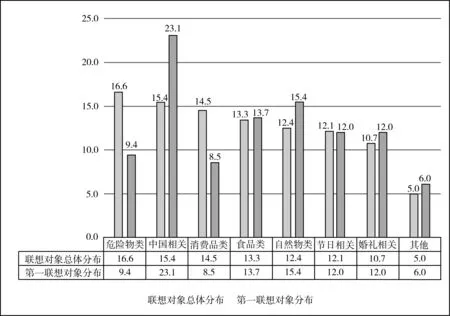

通過問卷調查共獲得關于紅色的心理聯想對象詞語345個。為了對“90后”大學生的紅色聯想對象開展更系統的分析,筆者對345個聯想詞匯進行了歸納分類,根據情感詞匯出現的頻次高低及內涵差異,將情感體驗分為中國相關、婚禮相關、節日相關、食品類、消費品類、危險物類、自然物類和其他等8個類別,并對其分布情況進行了統計分析,具體數據見圖1。通過分析,筆者發現“90后”大學生對紅色的聯想對象呈現如下特征。

圖1 90后對紅色聯想對象的總體分布與第一聯想對象分布對比圖(單位:%)

第一,紅色的第一聯想中與中國相關的事物占據首要位置,占23.1%。在對受眾的聯想對象進行分類時,中國相關的聯想對象包括紅旗、紅領巾、中國館和國慶等,主要體現了紅色政治意義與國家意義。在“90后”大學生對紅色的第一聯想中,中國相關聯想超出第二聯想近10個百分點,這表明紅色是中國的象征色仍扎根在大多數“90后”大學生心中。從傳播層面而言,用紅色作為愛國主義教育的主色調或用紅色來尋求“90后”大學生對國家的認同感是可以引發共鳴的。

第二,聯想對象的總體分布中聯想對象相對集中且分布均衡。“90后”大學生對紅色的聯想對象的總體分布中聯想比例最高的是危險物類,占16.6%;聯想比例最低的是婚禮相關類,占10.7%;七大類聯想對象之間的頻次相差不大。這表明,90后大學生對紅色的聯想對象相對固定,政治意義、傳統文化、日常生活、自然、消費和媒介等認知源對紅色的影響相對均衡。

第三,“90后”大學生對紅色聯想對象的總體分布中危險物類占第一位,占比為16.6%。“90后”大學生對紅色的聯想對象中危險物類的聯想包括血、火、戰爭、打架等。可以說,“90后”大學生的認知環境的改變造就了這一特征。

第四,對于紅色的聯想對象的新特點不容忽視。在總體分布中,七大類聯想對象按照所占比例從高到低的排序分別是危險物類、中國相關、消費品類、食品類、自然物類、節日相關和婚禮相關等。這一排序體現出“90后”大學生對紅色聯想對象的三個新特點:其一,危險物類聯想位列第一;其二,消費品類位列第三,包括物質消費品和文化消費品等;其三,基于中國傳統文化的節日類聯想和婚禮類聯想位列最后兩位。這些特點表明,在某種程度上傳媒環境對“90后”大學生的認知影響已經超越了傳統文化與政治的影響。

“90后”大學生對紅色的心理聯想總體分布相對集中、均衡,第一心理聯想中與中國相關的事物占據首要位置,但在總體聯想中危險物類占第一位,且心理聯想呈現出一些新特點,消費品類的心理聯想超過了中國傳統文化類的心理聯想。

三、消費社會語境下“90后”大學生對紅色的情感體驗和心理聯想形成的原因

在消費社會的語境下成長起來的“90后”大學生,對紅色的情感體驗和心理聯想呈現出新特征。筆者將從三個方面深入探析消費社會語境下的認知環境對“90后”大學生對紅色的情感體驗和心理聯想產生了怎樣的影響。

學者張一兵在《消費社會》的代譯序中總結了鮑德里亞所描述的消費社會的三個最重要觀點:一是由暗示意義鏈與符碼控制構成的消費意識形態;二是由廣告及其大眾媒介構筑的他者欲望;三是在消費的同一性中的真實之死。從認知過程的角度可以解讀為:消費社會語境中,包括廣告在內的各種媒介構成了消費者的認知源,媒介和消費品構筑了整個社會的暗示意義鏈,符碼控制體系控制了人們的認知體系,而認知的結果便是社會的“真實之死”。“90后”大學生對紅色的情感體驗的形成原因有著消費社會的烙印,這種烙印體現在消費社會控制著“90后”大學生的認知源,深刻影響著他們的認知體系。

第一,大眾媒介建構了“90后”大學生的認知源和認知環境。當信息洶涌而來包裹著生活時,人們對世界的認知不再建立在自我經歷與經驗之上,而是來自大眾媒介的傳播與建構。值得注意的是,大眾傳媒傳播和建構的世界不管多么接近現實,根本上仍然是建立在技術要素以及某種強加意義的編碼規則之上的抽象而協調的信息重構。復雜而豐盛的大眾傳媒體系以其龐大的信息之網取代了真實的世界。正如博爾斯坦在其作品《形象》中所談及的世界,既不是產自一種變化的、矛盾的、真實經歷的事件、歷史、文化、思想,而是產自編碼規則要素及媒介技術操作的贗象[4]。

大眾媒介成為處于信息時代的“90后”大學生認知世界的最主要信息源,造成了“90后”大學生對世界的認知更多地建立在大眾媒介的編碼規則之上。從這一點出發,“90后”大學生對紅色的心理聯想對象中消費品類的聯想位列第三便可以得到理解,大眾媒介特別是廣告傳播的物質消費品和文化消費品在“90后”大學生的認知體系中占據重要位置,具體表現在經常被提及的聯想對象中包括唇膏、口紅、F1賽車等。

第二,豐富繁盛的大眾媒介產品包括廣告、影視劇、網絡游戲等直接構成了消費社會下的認知體系,體現在“90后”大學生對紅色的認知細節中。鮑德里亞認為廣告構造了一個消費的總體性,構筑了一個消費認知的總體性。廣告作為大眾傳媒中適應性最廣泛的媒介產品,直接影響了“90后”大學生對紅色的聯想對象,如對于紅色,有受訪者聯想到某些具體的品牌,如法拉利。

除廣告之外,影視劇和網絡游戲等也深刻影響著“90后”大學生對社會的認知,這種影響體現在消費者沉浸在某個影視劇或某個網絡游戲的編碼規則之中時,在一定時間內會直接影響其情感體驗和心理聯想,如某位受訪者對紅色的聯想對象包括《行尸走肉》《血族》《筆仙》等影視作品,另一位受訪者談到紅色時聯想到魔幻電視劇《花千骨》中的“花千骨變妖后”。

第三,消費社會語境下的大眾傳媒編碼規則構筑了某些特定的擬態環境特征,如消費社會對暴力社會的關注和構筑。鮑德里亞認為,“消費社會既是平靜的社會,也是暴力的社會”,“‘平靜的’日常生活持續地吸收著被消費了的暴力、‘暗示的’暴力:社會新聞、謀殺、革命、核戰或細菌戰的威脅:這些都是大眾傳媒中關于悲慘景象的內容。”也就是說,大眾傳媒對暴力的建構和消費在一定程度上影響了人們對暴力的認知和理解,有時候甚至為某些編碼的深度卷入者提供了“暴力范式”。

消費社會的“暴力”環境對“90后”大學生產生了深刻的影響,具體體現在“90后”大學生對紅色心理聯想的總體分布中,危險物類高居第一位,血、火、戰爭、打架等均為危險物類的聯想。大眾傳播中的新聞、影視劇、網絡游戲等對暴力的建構無形中將紅色與危險物建立起密切的聯系,從而影響了“90后”大學生對紅色的心理聯想,也影響了他們對暴力的認知和判別。

四、結語

“90后”大學生對紅色的情感體驗和心理聯想既有傳承,又有新特征。傳承體現在“90后”大學生對紅色的情感體驗和聯想對象中,中國元素的身影依然占據重要地位,包括中國節日、婚禮相關等傳統文化類等飽含中國特征的聯想與情感等。新特征體現了消費社會對“90后”大學生的影響,消費與大眾傳媒無孔不入地滲入“90后”大學生的生活,直接影響了他們的情感認知與價值觀,在顏色的深層次聯想中暴力、恐怖、危險因素、品牌與消費等元素越來越多地搶占他們的認知區域,影響了他們的情感體驗和心理聯想。

[1]黃合水.廣告心理學[M].廈門:廈門大學出版社,2010.

[2]張騰霄,韓布新.紅色的心理效應:現象與機制研究述評[J].心理科學進展.2013(3):398-406.

[3]張衛良.20世紀西方社會關于“消費社會”的討論[J].國外社會科學,2004(5):35-40.

[4]鮑德里亞消費社會[M].劉成富,譯.南京:南京大學出版社,2014:177.

2017-01-09

2014年安徽省大學生創新訓練項目“90后群體顏色感知與情緒體驗的對應研究”(AH201412216007)。

李理(1988- ),女,助教,碩士研究生,從事廣告心理學、品牌傳播學研究。

B842

A

2095-7602(2017)07-0024-05