輔導員隊伍建設與發展機制的研究

姚曉波+李志銳

一、 輔導員隊伍目前現狀

1.基本情況

目前輔導員隊伍的年齡分布及從事年限都呈現出中間大兩頭小的特點,學歷主要為碩士,而職稱則基本集中在中級,占比78%,同時參與調查的輔導員中有達到71%的人會選擇通過繼續提升自己的學歷(學位)來提升自身的專業素養及專業研究能力,以期實現職稱上的晉升。

2.工作學習情況

目前輔導員所帶學生人數普遍偏多,這是輔導員行業的通病。帶班人數在200人以上的占87%以上,按照教育部的要求,輔導員與學生的配備比例不能低于1∶200,現實情況和規定相差很遠。從認識上來看,體現出輔導員工作的典型特征——瑣碎而繁雜,從對具體分管的工作選擇來看,70%的人認為除了黨建、獎助貸、心理、就業等分管的工作之外,還做了其他工作,87%的人認為自己的大部分精力花在日常管理和分管的工作,反而對于輔導員核心工作——思想引領,只有19%的人認同。

3.認知感受

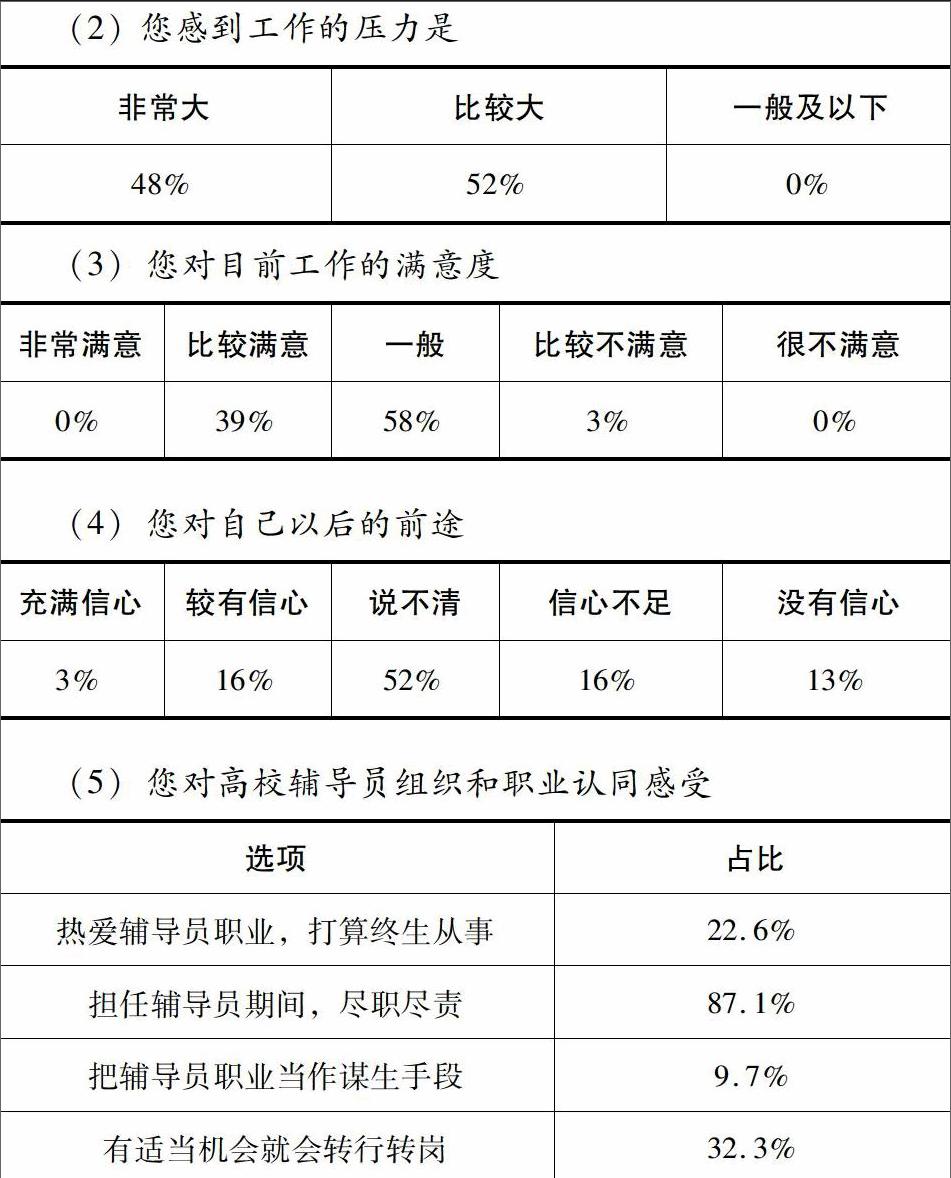

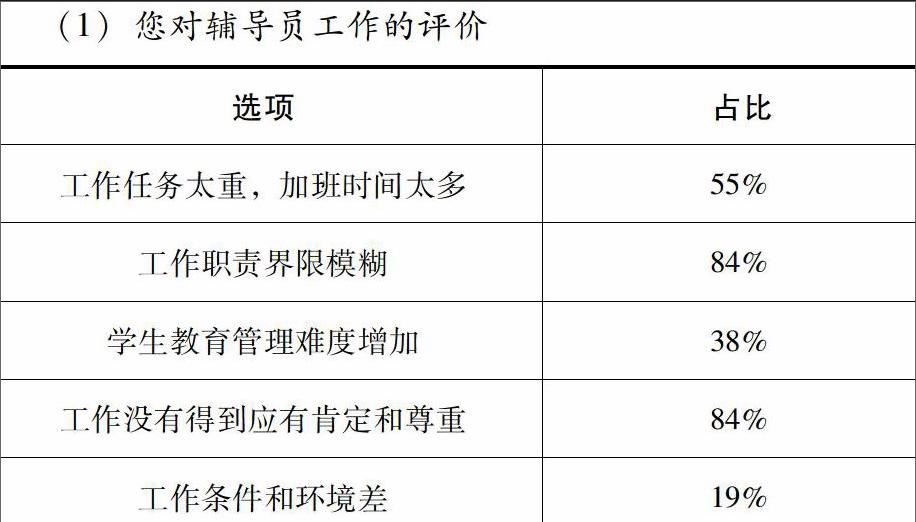

(1)您對輔導員工作的評價

輔導員隊伍對現在工作的認知感受程度是較低的。首先,從工作壓力來看,所有的人都覺得工作有壓力,無一人覺得壓力小或無壓力。其次,從工作滿意度來看,大多數人感覺一般,占比高達58%,從對前途的信心來看,仍然是大多數人感覺一般,占比51.6%。再次,從對工作的認同度來看,87%的人選擇“擔任輔導員期間,盡職盡責”,這是一個模棱兩可的選擇,沒有表明面向未來的任何想法,說明有相當一部分輔導員處于觀望狀態,對自己的職業沒有較好的規劃,沒有明確的認識和想法,或者說很多輔導員對這份職業失去信心,這份職業沒有讓他們看到希望,但在現有的崗位上,仍具有相當的責任心。

二、 輔導員隊伍建設存在問題

基于對輔導員隊伍目前現狀分析,輔導員隊伍建設仍然存在著比較突出的問題:

1.崗位職責不明確,輔導員工作壓力大

輔導員的崗位職責不明確是目前輔導員隊伍建設中存在的普遍現象。首先,輔導員是高校學生價值引領者,主要體現在思想政治教育過程中的政治引領、道德引領和文化引領,這與《普通高等學校輔導員隊伍建設規定》中輔導員的崗位職責界定是一致的。現實的問題是輔導員不僅要完成這些分內的工作,還要完成眾多“分外工作”,而這些工作大多是事務性的工作,花費了輔導員的大部門時間和精力,造成了輔導員價值引領與實際工作內容之間的錯位。其次,輔導員和班導師之間的職責定位不夠明確,因為都是從事德育工作,開展大學生思想政治教育的骨干力量,但是在各自工作的職責和側重點上,應該加以區別,目前輔導員和班導師之間職責和關系比較模糊。

2.職業發展途徑不清晰,輔導員職務職稱晉升壓力大

輔導員具有教師和管理干部的雙重身份,這也決定了他們的主要發展途徑是以專業技術職稱或管理干部的身份發展與晉升,但是現實的問題是輔導員的職業化發展出現瓶頸。由于高校輔導員大部分時間是在處理大學生日常教育管理和服務的繁雜工作,少有時間顧及自身專業知識的學習和積累,自身沒有多少高水平的學術文章和研究課題,而這些指標在高校專業技術職稱評審時是不可或缺的,使得輔導員在職稱評審時處于劣勢,取得高級職稱更是難上加難。此外,目前很多高校輔導員是無行政職級的,有個別高校為輔導員設置了科級行政職級,還有個別高校則是享受科級待遇而沒有行政職級,相對來講,輔導員的職務晉升空間是很有限的。面對這樣進退兩難的境地,不少輔導員對自己的職業發展比較迷茫,職業的歸屬感不強,從而影響輔導員的隊伍的穩定發展。

3.社會認同度較低,對自身工作認知感受度不高

輔導員具有教師和管理干部的雙重身份,然而由于輔導員工作的特點并不直接為學生授課,也非學校專職行政管理干部,社會支持系統內在認同高校教師身份時往往少有涵括輔導員的,出現了明明具有雙重身份的高校輔導員在社會支持系統里面身份尷尬的局面。同時,由于高校在執行輔導員隊伍建設政策時,尚存在著不確定性和模糊性,使得輔導員在職業發展中找不到自己的位置,對個人職業前景產生迷茫和困惑,對自身工作的認知感受度不高。

4.政策不完善,輔導員隊伍建設機制有待改進

長期以來,國內高校的核心競爭力和優勢主要體現在科研和教學實力上,教學和科研是學校中心工作的重中之重。雖然從2000年以后,國家出臺了很多針對高校輔導員專業化發展的綱領性文件,提供了政策保障。但目前仍有很多高校在輔導員隊伍的建設上處于“重使用輕建設”,側重于維護校園穩定,學生安全管理,處理突發事件等方面,對于輔導員的第一要求就是把學生管好不出事,并未將優化輔導員隊伍結構、提升輔導員專業素質能力等系列問題作為比較重要的問題來思考解決,輔導員隊伍建設與發展機制不完善。

三、 輔導員隊伍建設的建議和對策

鑒于輔導員隊伍建設的特殊性,課題組成員在進行深入細致研究的基礎上,向學校建議:

1.堅持“下不松口、上不封口”的兩口論

在進入高校這個大門時,考察對象是按照“職業化、專業化、專家化”申請輔導員崗位,因此學校也按照輔導員的標準來考察申請人員,對于那些想先進大門,再進小門的“曲線救國”者,則堅決予以堵死,做到“下不松口”。在輔導員隊伍的管理實際操作中,對于表現優秀,工作需要調整到行政崗位的輔導員予以支持;對于考上博士研究生,專業對口的輔導員,待畢業后確因工作需要,可以申請做專職教師,做到“上不封口”。堅持“兩口論”觀點,既可以保持輔導員隊伍相對穩定,也可有效解決輔導員隊伍建設中存在的職業發展途徑不清晰問題。

2.防止輔導員的職業倦怠,職業化與年輕化并重

在課題組進行調查中發現許多輔導員都有職業倦怠的現象。所謂職業倦怠指個體在工作重壓下產生的身心疲勞與耗竭的狀態。輔導員年輕時對工作一般都充滿激情,和大學生年齡相近很容易溝通,深受大學生喜愛。但是隨著年齡增長,結婚生子,孩子的教育,父母贍養等一系列問題的出現,輔導員容易進入職業倦怠期。如何解決輔導員的職業倦怠問題,實現“三化”并驅,學校需在“充分考慮輔導員職業化和年輕化并重”認識的基礎上,加強制度建設和完善,防止“代溝”現象的出現。我們設想,在學校政策的支持下,輔導員在做到10-15年的時間,如果崗位需要、自己申請、考核合格可以申請轉崗,定能有效緩解輔導員長期壓力下而產生的情感、 態度和行為的衰竭狀態。

3.完善輔導員專業技術職稱評定標準

按照文件規定“輔導員具有教師和管理干部的雙重身份”,在我們的調查中,輔導員非常看中這句話。既然輔導員是教師,就非常看重職稱評審。但是教師的標準是課堂上教書育人,主責在課堂教學。輔導員雖然是教師,主責在課余學生管理。在職稱評審仍然非常注重高水平的學術文章和研究課題的情況下,輔導員在專業技術職稱評審上仍處于一定的劣勢,取得高級職稱更難。我們設想,如果制訂一套輔導員專業技術職稱評審辦法,設定符合輔導員工作實際的評審標準,當然也需要管理方面的論文和學術水平,這樣可有效提升輔導員專業技術職稱評審的針對性與通過率,那么就不需要再科級、處級輔導員這樣“行政化”的方式。總之,輔導員評審職稱非常有利輔導員隊伍思想穩定,制訂完善輔導員職稱評審系統標準是大勢所趨,改革必然。

4.輔導員隊伍的來源需要多樣化

在輔導員隊伍管理上,我們一度過于強調“思想政治教育和心理輔導專業”畢業生,上級文件也是這么要求的,他們也確實在學生管理中發揮著重要的作用。但是,隨著專業建設的推進,它的局限性就表現出來了,在和學生的對話和交流中,缺少“專業氣息”,顯得“不接地氣”。在我們黨歷史上,黨和國家領導人江澤民、胡錦濤等都擔任過政治輔導員,他們都是理工科出生,他們的輔導員工作一樣做的很優秀。因此,應根據專業需求,招一些不乏政治素質好,專業技能硬、組織能力強、專業相近的畢業生擔任輔導員,對于輔導員隊伍專業發展和“話語權”更具有積極意義,這樣的輔導員也更受學生歡迎。

5.科學處理輔導員與班導師之間的關系

一個時期以來學校倡導班導師制,鼓勵高職稱、校領導、中層干部擔任班導師,班導師主要責任是導人生、導專業、導就業。從客觀效果來看,效果不十分理想。從調查中也了解到,由校領導、中層干部、高職稱人員擔任,他們大多是會議多,事務多,下班級比較少,學生多數不認識班導師,大量的工作落在輔導員身上,所以輔導員普遍感覺累。我們建議導師制一定要堅持,它是全員育人的一個環節,但是我們是否可以試行“二級導師制”,即一級導師,或叫年級導師、專業導師,主要由領導、中層干部、高職稱人員擔任,他們的責任是對輔導員進行工作方法的指導,對學生的專業、就業進行指導,可在新生入學教育、期中專業教育、就業形式的分析等方面給學生提供幫助;二級導師可由中級職稱或青年教師擔任,他們經常深入學生,了解學生思想狀況,便于深入細致的思想政治工作,這樣既可以解決青年教師專業技術職稱評審關于班主任或班導師的需求,又可以減輕輔導員工作的壓力。

總之,輔導員隊伍的建設對于學校發展至關重要,甚至可以說和專業建設是同等重要,需要各方面予以高度關注。習近平總書記講:“青年的價值取向決定了未來整個社會的價值取向,而青年又處在價值觀形成和確立的時期,抓好這一時期的價值觀養成十分重要。這就像穿衣服扣扣子一樣,如果第一粒扣子扣錯扣了,剩余的扣子都會扣錯。人生的扣子從一開始就要扣好。”輔導員正是教會大學生“扣扣子”的人,所以廣大青年學生年要落實“勤學、修德、明辨、篤實”的指示精神,就需要一支好的輔導員隊伍。