前言

李靜濤

盧溝橋上,石獅子依然靜默不語,就像80年前一樣。但是,它們想必不會忘記80年前發生的一切,正如我們從未忘記。

1937年7月7日,日本士兵志村菊次郎因為缺乏經驗而走失。這個“意外”給了日本人期待已久的借口。第二天凌晨,日軍開始進攻宛平城。

“盧溝橋即爾等之墳墓,應與橋共存亡,不得后退!”這是中國在盧溝橋的守軍——國民革命軍第29軍司令部給前線士兵的命令。寥寥數語,盡顯將士們保家衛國的決心,以及忍無可忍的情緒。因為之前的6年,他們已經忍了太多。

今天,我們紀念“七七事變”。因為在這之后,國共開始了第二次合作,兄弟并肩,全民奮起,最終在8年后贏得了偉大的勝利。今天,我們不再僅僅紀念這8年,因為在這之前,為了這片土地免遭蹂躪,已經有太多人灑下了熱血。

十四年抗戰中,共產黨員楊靖宇帶領游擊隊在白山黑水間與日軍作戰;東北軍將領馬占山“抱與城偕亡”之決心,鏖戰嫩江大橋;十九路軍在多有掣肘的情況下,血戰上海灘……所有的這一切,都不應被我們遺忘。

今年1月,教育部決定將教材中“八年抗戰”改為“十四年抗戰”。實際上,“十四年抗戰”的概念早已有人提出,也早已被人們所接受、默認:每逢“九一八事變”紀念日,全國各地都會鳴響防空警報;中國人民抗日戰爭紀念館的廣場上,高14米的國旗桿,也象征著中國人民十四年抗戰的歷程……

“為何要明確提出十四年抗戰的概念?因為我們不能忘記前6年里,在蔣介石‘攘外必先安內政策下,奮起抗爭的人們,他們的條件更為艱苦;因為從十四年抗戰這個更廣闊、更完整的視角看去,我們才能真正地理解在漫長、復雜的戰爭中,每個投身其中的人為何會做這般選擇,有那般表現。”中山大學近代中國研究中心原副主任林家有說道。

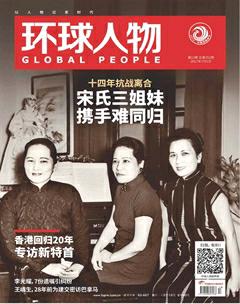

戰爭是復雜的,戰爭中的人亦然。十四年抗戰中,眾多人物登場,其中宋氏三姐妹——宋靄齡、宋慶齡、宋美齡無疑具有特殊意義。不同的價值觀和相同的民族情左右著她們,由此而生的悲歡離合,恰恰反映了抗日民族統一戰線的艱難與不易、輝煌與榮光。個體命運從來都是宏大歷史的縮影,宋氏三姐妹在十四年抗戰中的人生故事,飽含著歷史性的思考。