1938—1945 共國難易,同勝利難

鄭心儀

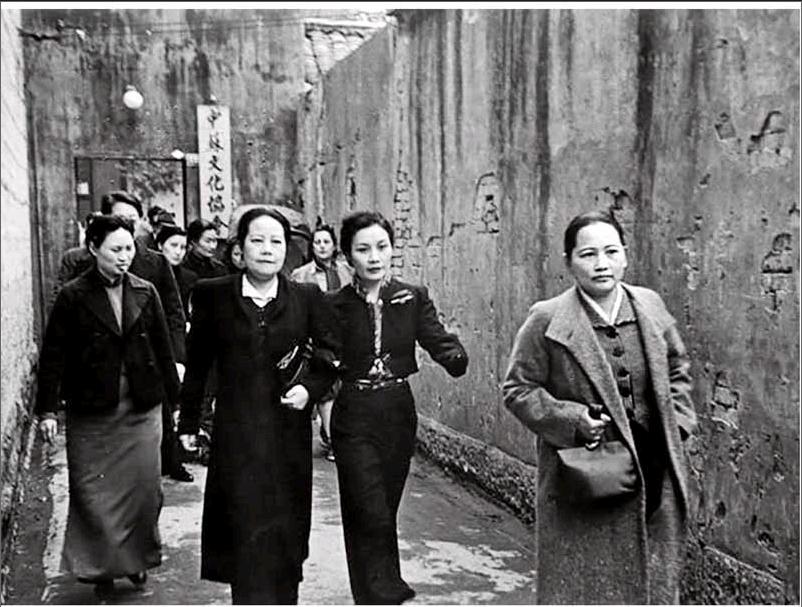

1940年3月的一天,香港,宋氏三姐妹一起出現在一家飯店中。在美國作家項美麗筆下,這次露面引起了轟動,人們從四面八方趕來,“頃刻間舞廳有點像溫布爾登市的人群一樣擁擠”,每個人“好像貓頭鷹把脖子伸得長長的”,緊緊盯著她們。三姐妹靠墻坐著,“舉止文靜而衣著華麗的”是孔夫人宋靄齡,“穿著黑色衣服、頭發光澤、兩眼露出愉快神情的”是孫夫人宋慶齡,“新近康復而容光煥發的”是蔣夫人宋美齡。這是三姐妹在抗戰開始近10年后的首次集體亮相。

“當時汪偽政府在南京成立,中國的分裂成為國內外關注的焦點。建立更廣泛的統一戰線變得十分必要,姐妹三人因此再次走到一起,開啟了自政治上分道揚鑣后最密切、最溫馨的一段歲月。”羅敏告訴《環球人物》記者,“但這樣的親密僅是曇花一現。當她們的政治分野到了需要選擇的時候,分崩離析就無可挽回。在抗戰的最后幾年,姐妹三人的分合恰是中國政治形勢的折射。”

攜手

淪陷前的香港,是一個國際化港口,免于戰火紛擾,又能連通國際社會和中國大陸。姐妹三人不約而同地選擇來到這里,繼續抗日救亡工作。

最早來到香港的是宋慶齡。1937年12月,她在日軍攻占上海后轉移至此。不久武漢失守,宋靄齡也撤到了香港。1940年春節過后,宋美齡因治病從重慶來到香港,住進了宋靄齡家中。沒多久,宋慶齡也搬了過來。這次團聚,三姐妹只是回憶親情、閑話家常,并一起開展抗日救亡運動。在林家有看來,國家抗日的形勢越是危急,宋氏三姐妹越能放下階級、政治立場的分歧,走到一起,“因為愛國主義是她們的共同基礎,對于堅持抗日,她們的態度始終是一致的”。

在飯店露面后數天,三姐妹又身穿中式旗袍,出席了一個集會,宣布成立宋美齡領導的全國性組織“傷兵之友”的香港分社。三姐妹都發表了講話,表現出了異乎尋常的團結之意。

首先發言的宋美齡贊揚宋慶齡“通過保衛中國同盟(以下簡稱保盟)和中國工業合作協會(以下簡稱‘工合)為救助戰爭災胞所做的工作”,提出由保盟對“傷兵之友”香港分社的財物賬目進行審計。她的講話贏得了長久的掌聲,因為此前國民政府對保盟和“工合”采取回避態度。緊接著發言的宋慶齡熱情地回應,提出香港分社應由組織才能卓越的大姐宋靄齡擔任主席。最后發言的宋靄齡并未多談自己的付出,只是稱贊兩個妹妹對抗戰的貢獻,表示今后要多做工作。

對“傷兵之友”活動的積極參與,是三姐妹在整個抗戰時期政治上最融洽的表現之一。這種融洽延續的產物,是她們在3月31日聯袂踏上了前往陪都重慶和四川省會成都的征途。

在長達7個星期的旅行中,宋氏三姐妹同出同歸,以女性特有的堅韌,不知疲倦地行走在孤兒院、醫院、工廠、學校、機關,以及遭日本轟炸的災區。大量照片記錄下了她們的身影:在集會上鼓舞士氣;在防空洞的燭光下擠在一起商討形勢;像母親一般擁抱著孤兒,把臉貼著他們的臉;小心翼翼又保持風度地走過一片被轟炸過的廢墟……一位外國記者感慨道:“我們知道,在中國的這種旅行,人們要住當地的伙鋪,挨臭蟲咬、蚊子叮。你當然認為,例如孔夫人(宋靄齡),她是受不了的……但是她卻能吃苦耐勞。她們姐妹全都吃苦耐勞。她們在這次最艱苦的旅行之后,在成都的一次空襲中還露出了笑容,可想而知她們是人們心目中出類拔萃的人物……”

1940年4月,美國全國廣播公司邀請三姐妹發表廣播演說,向美國播出。她們分別用英語呼喚國際社會的支持:“成千上萬的和平居民喪失了他們最后的一點東西,流離失所,無家可歸。”“當我向美國講話時,我感到并且深知,我正在向真正同情中國的朋友們講話。”“我所說的話,是要請一切愛好自由的人們知道中國應該立刻得到正義的援助。”“太平洋和世界的未來歷史必然會變樣,因為中國的四萬萬五千萬人已經拿起武器,為自己的自由、為你們和全人類而戰斗。”廣播演說后的第二天,紐約州立大學就有上千名學生上街游行,聲援中國人民的抗戰。

“一邊是柔弱的女性形象,另一邊是堅持抗戰的決不妥協。宋氏三姐妹正是通過這種強烈的反差,給國際社會造成了巨大沖擊。再加上三個人的特殊身份,都具有一定的國際影響力,這就讓她們的行動不只代表自己,不只局限于國內,而是成為一種國際形象的樹立,一種國家軟實力的呈現。”羅敏如此解釋。

這些行走在硝煙中的婉約身影,構成了抗戰期間宋氏三姐妹親密情感與團結行動的最高潮。

離心

宋慶齡的摯友愛潑斯坦在《宋慶齡:20世紀的偉大女性》中寫道:“盡管(三姐妹的川渝之行)是一件積極的事情,但它沒有改變蔣介石和宋氏親屬一個長期的愿望,那就是把宋慶齡變成他們的政權的裝飾品,從而使她不再成為他們已經拋棄的革命事業的支持者和象征。”

在一次宴會上,蔣介石對宋慶齡格外殷勤,不僅親自夾菜,還不時小聲說幾句關切的話語,以示親密。但宋慶齡在發言時仍提出兩點希望:一是希望國民大會盡早召開,二是希望憲政盡早實施。這兩點都是當時中國共產黨為了實現人民民主努力推動的大事。

在隨后國民黨中央通訊社的報道中,蔣介石的出席被大肆渲染,宋慶齡的講話只字未提。宋美齡看了報道后大為惱火,痛罵中央通訊社,反而宋慶齡并未計較,還是抱著鞏固統一戰線、促進全國抗戰的愿望,繼續作鼓舞士氣的工作。不過,蔣介石的小動作的確讓宋慶齡想起了姐妹親情之外某些不和諧的東西。“我按照姐姐和妹妹的愿望到重慶來了,但這里并不是我生活的地方。香港有更有益的工作等待著我,不像在這里,當展品。”話雖委婉,傳遞的意思卻清晰明了。

宋慶齡心中“更有益的工作”是指通過由她一手創立的保盟,向中國戰地提供救濟和援助,特別是援助在敵后開辟游擊區的中共。當時,中共領導的部隊屬于統一戰線,但蔣介石心懷鬼胎,明里暗里阻撓中共部隊的軍需供應。“宋慶齡籌備物資支援中共,這個大家都很熟悉,另外一個重要支持,就是對外宣傳中國共產黨的抗戰。因為當時中國共產黨除了面臨物資的匱乏,還有國民黨的新聞封鎖。”羅敏說。

利用香港這個國際化舞臺,宋慶齡不遺余力地宣揚中國共產黨的抗戰活動。她與美國駐華助理海軍武官卡爾遜進行了一次長談,并因“沉靜中顯得很美麗”“心中充滿了對人類的愛”,給卡爾遜留下深刻印象。談話一結束,他就寫了一份報告呈遞給美國總統羅斯福。“她(宋慶齡)認為中國共產黨是孫博士三民主義的真正的擁護者……她也認為——同我談過話的大多數外國人也這樣看——八路軍所創造的進行抗戰的模式是唯一能使中國取勝的模式……”

幾乎在每一次公開講話中,宋慶齡都不忘指出,最需要援助的是中國的游擊隊戰士們,因為“在中國的最大部分的日軍不是在前線上跟我們的國軍作戰,而是在徒費氣力,鎮壓成千成萬的、在所謂占領區內長成的游擊隊伍所組成的人民軍隊”“這些英雄們不僅是用老式的步槍、有限的彈藥、土制的手榴彈、鐮刀、刀劍、棍子和拳頭,在跟具有各種現代戰爭的技術裝備的敵人作戰……他們不僅為著中國的解放而斗爭,而且也為著全世界的自由和民主而斗爭”。在一份美國聯邦調查局的密報中,宋慶齡被形容為“一個住在中國的中國共產黨女黨員”。

這些行為和言論自然令蔣介石很不滿。“雖然沒有明確的史料記載宋美齡的反應,但不難推測,她好不容易與二姐修復了關系,此時夾在其中,日子并不好過。但在民族大義面前,姐妹間還是盡量放下矛盾,攜手抗日。1940年5月回香港時,宋慶齡是‘謝絕了大姐和小妹的極力挽留。雖然離開了重慶,但是大家一同為抗日出力,姐妹間的關系表面上還算融洽。”

殊途

皖南事變的發生,使得三姐妹盡力維持的關系受到了巨大沖擊。1940年底,正值抗戰進入最困難的時期,蔣介石指使何應欽、白崇禧以國民政府軍事委員會正、副總參謀長的名義致電八路軍和新四軍,要求黃河以南的八路軍、新四軍1個月內開赴黃河以北。中共顧全大局,表示了讓步,答應將駐扎在皖南的新四軍先開赴到長江以北。然而,蔣介石對中共的讓步置之不理,命令上官云相等人“解決”皖南的新四軍。1941年1月,北上途中的新四軍遭到國民黨8萬多人的突襲,損失慘重,軍長葉挺被俘,副軍長項英犧牲。皖南事變震驚了世界,中國又一次走到了內戰的邊緣。

皖南事變發生后,蔣介石嚴密封鎖新聞消息,并誣蔑新四軍是“叛軍”。宋慶齡聞訊很快做出反應,聯合何香凝、柳亞子等人,起草了一封致蔣介石的公開信:“國人既惶惶深憂兄弟鬩墻之重見今日,友邦亦竊竊私議中國之勢難保持。”蔣介石深知這封公開信發表的結果,緊急命人扣下,不準發表。最終,宋慶齡以釋放葉挺為條件,答應不發表公開信。蔣介石這才松了一口氣。

事變發生時,宋美齡恰好在香港,那一次足足待了4個月。這與抗戰期間,她前三次到香港只待一個月左右,形成了鮮明的反差。有學者認為,宋美齡對蔣介石的做法不滿,對宋慶齡深感內疚,以滯港不歸的方式,宣泄自己的情緒。

1941年底太平洋戰爭的爆發,為宋氏姐妹緩和關系提供了一個契機。由于香港被日軍侵占,宋慶齡退到重慶,再次與姐妹重聚。起初,她不得不暫住在姐姐靄齡家中——這也是國民黨當局的要求。親人雖在身邊,但家卻不再是舒適的家,而是“鍍金的、嚴實的‘籠子”。“在這個‘籠子里她不能自由地做她想做的事、見她要見的朋友”愛潑斯坦說。

有一次孔家舉辦圣誕聚會。快到半夜時,蔣介石姍姍來遲,所有人都站起來迎接他。宋慶齡踟躇了一下,從椅子上抬起半個身子,然后就又坐下了。這一幕被在場的一個外國人看見,忍不住感慨:“這是一種在政治上很有分寸的表示。”

為了擺脫這種束縛,宋慶齡花了將近一年時間,才逐漸形成一個自己的活動空間。這種“籠子”也非宋慶齡獨有。1942年,美國總統羅斯福的特使威爾基來華。作為到那時為止訪問戰時中國的最顯赫的美國要人,國民黨政府以極高規格接待,宋美齡親自安排他的日程,并且盡可能地把他“包攬”下來,不讓他有機會受到任何來自中共的影響。宋慶齡后來在給朋友的一封信中道出了自己的無奈:“我在幾個場合見到他,但始終沒有辦法同他單獨談話……他的日程是別人給安排的,所以他沒有時間去見他想見的人。”

在這一時期,宋氏三姐妹共同參加了一些官方活動,但一起露面的次數明顯減少。“姐妹表面上的團結維持住了,但再不是抗戰前期的通力合作。此后,她們被迫各行其道,宋美齡投身于戰事外交,1942年訪美大獲成功;宋慶齡從事保盟的救濟工作,支持中共的抗戰。到了抗戰后期,形勢漸趨明朗,她們姐妹的政治分歧隨著國共分歧的加劇而凸顯。我們再看不到宋美齡公開稱贊二姐的救濟工作,宋慶齡也在很多事情上對小妹頗有微詞。”尚明軒感慨道。林家有則認為,自皖南事變到宋氏三姐妹在重慶相聚的這段時間,她們的關系不算和諧,只能說是“回光返照”。

1944年夏天,宋美齡被皮膚病所苦,同姐姐宋靄齡一起去里約熱內盧度假,后又前往紐約求醫,直到1945年抗戰勝利前夕才回國。這一時期,宋氏三姐妹中只有宋慶齡留在國內,繼續工作,并時不時地公開表達對蔣介石的不滿。

1945年8月15日,日本宣布無條件投降,中國經過14年的浴血奮斗,終于取得了抗日戰爭的勝利。此后幾個月,是舉國同慶之時,也是三姐妹最終分道之時:宋慶齡多次和到重慶參加談判的毛澤東、周恩來會面,討論勝利后的局勢和中國的未來;宋美齡則隨蔣介石到處做勝利視察,享受當下的榮光;宋靄齡離開政治前臺,退回幕后,盤算著如何再幫家族大撈一筆……1945年12月,宋慶齡離開重慶,返回上海,繼續支持民主進步力量;宋靄齡退歸孔家,宋美齡則在第二年隨蔣介石回到南京。姐妹再次分別,漸行漸遠。

幾十年后,曾在國民政府擔任軍事委員會委員長侍從室電話監聽員的王正元,回憶了一個故事:抗戰期間,宋氏三姐妹同在重慶的最后幾年,宋美齡有一次打電話給宋子文,語氣非常尖厲。“你關照他們(戴笠等人)一下,不準在阿姊(宋慶齡)那里胡來。如果我聽到有什么,我是決不答應的!”對此,羅敏感慨道:“終其一生,宋氏三姐妹的親情都沒什么問題,只不過一直處在政治的陰影之下。十四年抗戰中,她們曾攜手,同仇敵愾,構成了戰火中一道獨特的風景。然而,姐妹親情最終抵不過時代風云,天各一方、老死未能相見的結局,又何嘗不是那一段歷史的寫照?”