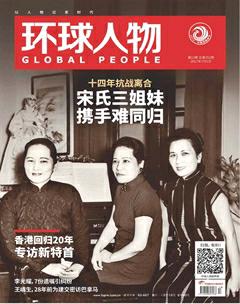

梅峰:一個“靜水深流”的電影人

他當老師講《外國電影史》,

做編劇獲戛納大獎,

首次執(zhí)導捧回金馬獎

浙江湖州人,1998年畢業(yè)于北京電影學院,現(xiàn)任北京電影學院文學系副教授。同時擔任編劇,代表作品有《浮城謎事》《春風沉醉的夜晚》,2016年首次執(zhí)導電影《不成問題的問題》,獲得第五十三屆金馬獎最佳男主角與最佳改編劇本兩項大獎。

編劇梅峰早已是各大電影節(jié)的常客。最近參加頒獎典禮,他換了個身份——導演。2016年11月,梅峰首次執(zhí)導的電影《不成問題的問題》,入圍亞洲最有分量的電影節(jié)——第二十九屆東京國際電影節(jié)主競賽單元,又被提名華語影壇很有影響力的獎項——第五十三屆金馬獎最佳男主角與最佳改編劇本。

第一次入圍,梅峰帶著團隊飛到東京,與大獎擦身而過;第二次提名,梅峰沒能到場,卻滿載而歸——斬獲最佳改編劇本,男主角范偉也捧回了金馬“影帝”。

“倒也不意外,我覺得這起碼是個不差的電影。”說這話的時候,離得獎已經(jīng)過去了幾個月,梅峰端正地坐在記者的鏡頭前,語速不急不緩,聲音很有磁性。這很符合范偉對他的評價:“梅峰導演是個靜水深流的人。”

“大尺度”的執(zhí)導方式

梅峰剛決定要拍電影,身邊有人調侃他:“好好的編劇不想干,又當導演去了。”

梅峰當編劇的時候,腦子里常有這樣的閃念:“如果這片子我來拍,會拍成什么樣子?”但梅峰決定嘗試做導演,最初是因為北京電影學院的項目。2014年,北京電影學院推出“導演合伙人計劃”,鼓勵青年教師去拍片子,并且提供一筆有限的資金。在北影文學系任教的梅峰往上報了《不成問題的問題》。項目通過后,他自己同時擔任編劇與導演,又拉來了圈子里的同學老友,主創(chuàng)團隊算是成了。

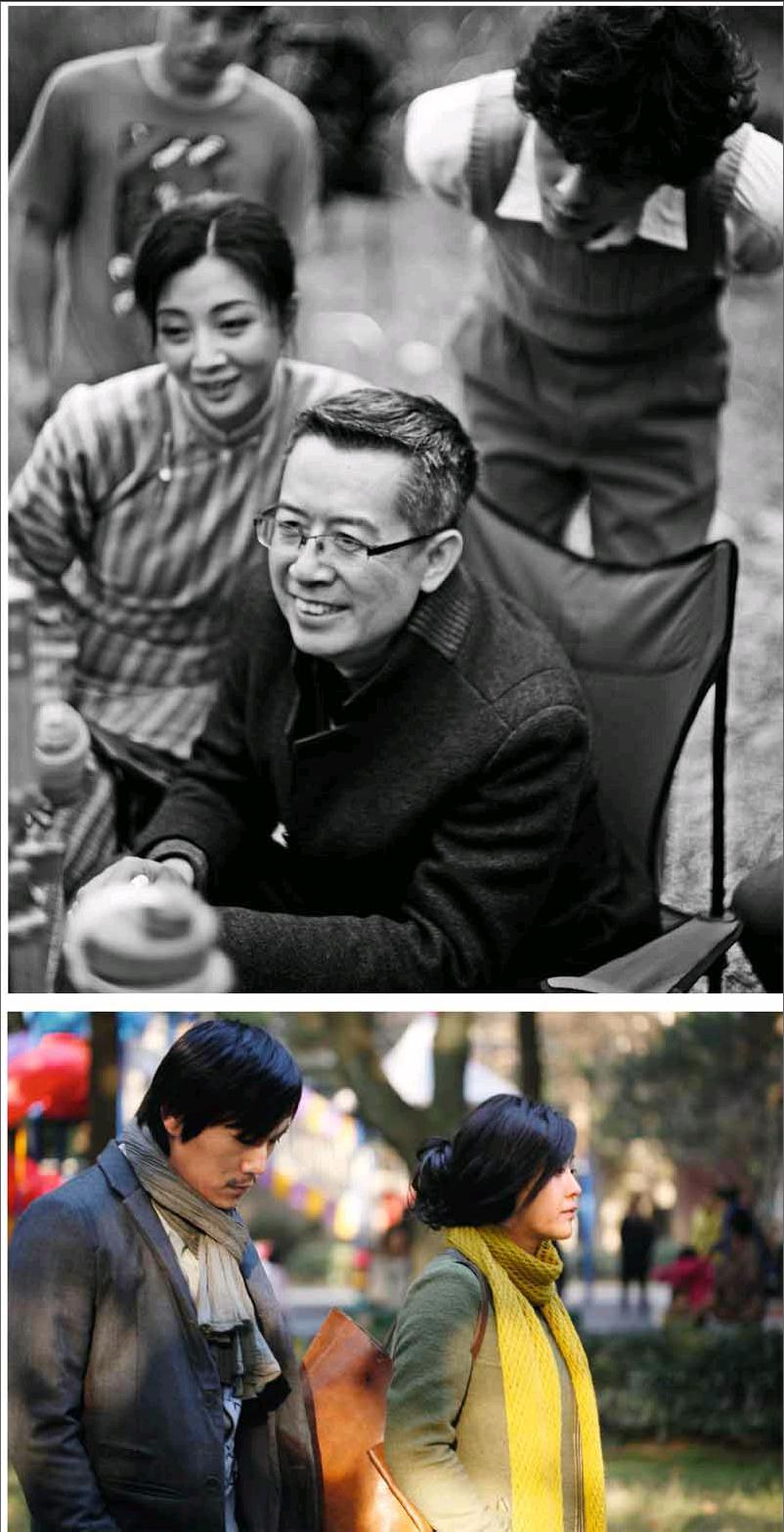

《不成問題的問題》改編自老舍先生創(chuàng)作于1943年的小說。梅峰說,很久前在老舍文集中讀到這篇不起眼的短篇時,就特別喜歡,因為這段發(fā)生在抗戰(zhàn)時期的故事,能與現(xiàn)實契合。故事以重慶的一座農(nóng)場為背景,農(nóng)場主任丁務源做事八面玲瓏,對董事溜須拍馬,管理員工左右逢源,但就是辦不成事,提高不了農(nóng)場產(chǎn)量;來農(nóng)場混吃混住的秦妙齋不學無術、夸夸其談,是個舊時代的偽文藝青年;唯一一個實干家、留學博士尤大興,滿心抱負到了農(nóng)場成了新主任,最后卻被丁務源不動聲色地趕走了。在臨時中央政府所在地重慶,看似物產(chǎn)豐富的農(nóng)場,成了人人中飽私囊的地方。

梅峰先是花了一年時間打磨劇本。他很早就想到邀請范偉出演丁務源。“這個角色圓潤卻不那么讓人討厭,范偉老師特別合適。”但他最初也有顧慮,“范偉是一線演員,而我們畢竟只是一部小成本電影”。盡管如此,團隊最后還是找到了范偉的經(jīng)紀人。經(jīng)紀人給范偉遞劇本時,抹掉了編劇“梅峰和黃石(梅峰學生)”的名字。沒想到,范偉拿到劇本后,一口氣讀完了,興奮地抓起電話,打給經(jīng)紀人:“這到底是誰的本子?”他太喜歡這個故事了,“現(xiàn)在很少能讀到這樣諷刺的作品”。

范偉見到他后,卻發(fā)現(xiàn)身為編劇和導演的梅峰,和故事風格截然相反。“他比較含蓄,其實跟我挺像的,是個‘有話不好意思說的人。”開機前,兩人只見過一面。當時,范偉只是看了本子,還沒有答復到底演不演。但見面后,梅峰不問:范老師你來嗎?范偉也沒有說客套話:這么好的本子真開心能加入。兩個初次見面的人一坐下來,直截了當聊起了劇本,又聊起了中國電影。

等正式開拍,在片場梅峰也是如此。和很多導演不同,本職是大學老師的梅峰卻一點不愛說戲,他認為這樣才好讓演員有足夠的發(fā)揮空間。

有一場戲梅峰印象很深,范偉要表演丁務源聽到新主任將來取代自己時的反應,這個心情很復雜,梅峰讓范偉直接按自己的想法詮釋。有一條范偉這樣演:先是喝點小酒,在微醺中泡著腳,突然聽到消息,雙腳從洗腳盆里往外一抬,兩腿一盤坐到床上,跟著仰倒?jié)L了一圈,但又沒掉到地上——心里一驚,卻要故作鎮(zhèn)定,該表現(xiàn)的出來了,其他的都收住了,很微妙,分寸剛好。梅峰一看,笑著說:“范老師,這條挺好。”

飾演秦妙齋的張超是個新人。拍到他的戲,梅峰也說的少,一般都是張超追著問:“導演我這么演行嗎?”

這樣“大尺度”的執(zhí)導方式,梅峰成了片場的“好脾氣先生”。“我第一次執(zhí)導,在片場時刻想著一步都不能錯。但演員其實很脆弱,跟他們發(fā)脾氣不是好的解決方式。記得有場戲,一個只有一句臺詞的群演老卡殼,意識到問題后他自己就嚇得哆嗦了,我發(fā)火能有什么用呢?如果真對某個鏡頭不滿意,我會婉轉地表達自己的想法,‘上一條挺好的,下一條我們再換一種方式試試?這種溝通看起來耽誤時間,但能讓人舒服,很多時候,舒服的環(huán)境更能激發(fā)人的創(chuàng)造力,其實是更有效率的。制片方最開始安排了45天的拍攝時間,我們只用了36天就全拍完了,出來的效果也很好。”

梅峰自己也喜歡這樣舒服的環(huán)境。“就像你們(指記者)進屋,我就該倒茶遞水。大家都放松一點,別弄得事還沒開始干,氣氛就開始緊張了。”

“人與人之間更多的是閑聊”

在《不成問題的問題》之前,人們說起梅峰,總是跟婁燁聯(lián)系在一起的。婁燁是中國內地第六代導演代表人物,代表作品《浮城謎事》《春風沉醉的夜晚》,編劇都是梅峰。也是憑借這些電影,梅峰在電影圈里嶄露頭角,成為炙手可熱的劇本創(chuàng)作人。

梅峰說,沒有婁燁,自己可能一個劇本都不會寫。1998年,婁燁已經(jīng)小有名氣,梅峰還在學校準備畢業(yè)論文。在中央戲劇學院青年導演論壇上,兩個人閑聊起來。婁燁問梅峰:“你的世界電影史論文寫什么?”“《古典好萊塢的窺視癖》。”看了一遍梅峰的論文,婁燁特別興奮,“這可以拍個電影啊。我有個項目想了很久,你要不要參與?”梅峰應下。2002年5月,他參與完成人生中第一個劇本,這就是后來入圍第五十六屆戛納國際電影節(jié)最高獎金棕櫚獎的《紫蝴蝶》。

梅峰記得,他交最后一稿時,和婁燁約在北京小西天電影資料館門口的小餐館吃飯。那天見面,兩個人很有默契地擊了個掌,坐下開始侃天侃地。“婁燁和我都好酒,大家都說,電影圈全是酒鬼。我總覺得,大多數(shù)時候,正經(jīng)事兒是幾句話就說完了的,人與人之間更多的是閑聊。”

2007年,在寫《春風沉醉的夜晚》時,梅峰想到了歐洲寫實主義電影的代表人物——法國導演侯麥,他很喜歡侯麥,“故事簡單平實到讓你有種‘根本不值得一看的感覺,心里卻不自覺泛起了漣漪”。這個時候,婁燁給他發(fā)了一封郵件,講的是中國古典繪畫技巧白描十八法。“中國古典文學常用白描手法。《水滸傳》《紅樓夢》,多是人與人之間的故事,不像很多西方文學,沒有大篇幅的心理描寫。這叫白描。婁導跟我說,我們干脆也做個類似的東西。”于是,梅峰將西方的寫實主義和中國古典白描,雜糅到了這部講述四男兩女感情糾葛的電影劇本里。2009年,他憑借此片獲得第六十二屆戛納國際電影節(jié)最佳編劇獎。

10年后,梅峰用同樣的方法拍《不成問題的問題》。籌備期間,他和婁燁又喝了一次。導演前輩婁燁鼓勵他:“別把困難當回事。”后來,梅峰大膽地把電影設置成一部黑白片——為了還原上世紀40年代的風貌,靠近最傳統(tǒng)的“中國電影美學”。“我們做準備的時候,一遍一遍看《萬家燈火》《小城之春》,那個年代最優(yōu)秀的作品,從來不是模仿好萊塢的,不會一上來就給你強烈的沖擊。”

片子剪好后,梅峰看了幾遍,他自己最喜歡的鏡頭之一是:農(nóng)場新主任尤大興的夫人明霞(殷桃飾)“受賄”,收了員工送的一籃雞蛋,瞞著丈夫偷偷藏了起來。明霞挎著雞蛋籃子進屋,撩開門簾,慢慢坐下,假裝納著鞋底,偷瞄了一眼背對著她的尤大興,慌忙把籃子藏進一口大缸里,籃子蓋子“咔嚓”一聲蓋上了,她震了一下,捂了捂胸口,故作鎮(zhèn)定繞到尤大興面前聽他講國家大事,聽不明白又繞回床頭坐了一會兒。“一連串的小動作,你能窺視到他們的婚姻狀態(tài)——明明是不同道路上的兩個人,卻在那個時代里被生綁在一起,這種微妙讓人感慨。”

諷刺,是暗含著的諷刺;批評,是帶著悲憫之心的批評。看得懂的人,會淺淺地會心一笑,心有戚戚焉。

市場歸市場,創(chuàng)作歸創(chuàng)作

梅峰以編劇成名,但他不喜歡被貼上這個標簽,“我學電影、教電影20多年,主業(yè)是教書,其他的只是愛好。”

1998年,梅峰從北京電影學院畢業(yè),留校擔任老師,開設《外國電影史》等課程。或許正因如此,無論是寫本子,還是拍片子,梅峰的作品都被深深打上“學院派”的烙印。

見過梅峰的人也覺得,“儒雅”這個詞特別適合他。“老天爺給什么,我就接著。但我覺得,自己頂多是個安靜一點的人,安靜一點的人并不意味著沒有生活的激情。”

他將自己的工作室設置成小型影院,一部電影、一杯濃茶,悠然自得一整天。“好多朋友過來,說梅老師你這布置得好簡單,跟一般的公司不一樣。我說我哪能辦公司啊。”

更多時候,梅峰沉迷于 “電影史”的世界里。他很少關注國內院線新片,而是喜歡回顧老電影。“我評不出心目中的‘年度前十‘影史前十,隨便翻翻電影史,好片子太多太多了。”“放在電影史里看,好的電影應該是文化構建的一部分,它們讓你在觀察、判斷社會的時候,有自己的立場。”

前兩天,梅峰又把德國導演弗里茨·朗的舊作《兇手》翻出來看。一戰(zhàn)以后,歐洲特別是德國,彌漫著濃厚的反思氣氛,在這個思潮下,涌現(xiàn)了一大批作家、導演和藝術家,他們用象征和隱喻的手法,對人性中復雜和陰暗的東西進行揭示,弗里茨·朗就是其中的代表之一。梅峰對記者說:“《兇手》拍攝于1931年,正是德國經(jīng)濟蕭條、社會動蕩的時期。這個社會背景,使電影中連環(huán)殺手的故事具有了象征意義,讓觀眾有了多樣性的解讀。”這部電影也直接影響了近期國內多部受到好評的罪案片。

“有人比較中西方的電影差距,問我西方電影怎么就比中國電影好了?我覺得,不能這樣做比較,每個文化系統(tǒng)里都有優(yōu)秀的作品,籠統(tǒng)地比較沒什么意義。如果說非要向他們學點什么,可能首先是要保證最基本的電影品質。

“但中國的電影業(yè)現(xiàn)狀,好像確實有越來越多的‘爆米花電影受到市場和資本青睞?”記者問。

“沒錯,這是現(xiàn)實。但市場歸市場,創(chuàng)作歸創(chuàng)作,商業(yè)和藝術永遠是兩條不同的路。在市場中,票房的收益、觀眾的喜好與評價是一個系統(tǒng)。在這個系統(tǒng)里,電影是被消費的,一下線就消失了。所以有人說,電影成了制造文化垃圾的工具。但是還有另一條路、另一個系統(tǒng),人們以美學形式、介入社會的獨特角度來確定作品的位置。這也是我一直追求的東西。”