城市公園中空間設計與植物配置的探討

——以建陽人民公園為例

鄧招余

(福建省林業勘察設計院 福建福州 350001)

城市公園中空間設計與植物配置的探討

——以建陽人民公園為例

鄧招余

(福建省林業勘察設計院 福建福州 350001)

城市公園是一座城市中市民必不可少的活動場所,它不但要求環境優良,布景合理,還應該具備承接人類日常活動休閑的功能。因此植物的配置和空間的設計在公園設計中起到了重要的作用。本文結合建陽人民公園的景觀設計對公園的空間設計和植物配置進行了簡要的分析,在設計上依托自然資源、人文資源和現狀條件等打造一個生態與景觀并存、文化與自然并行、特色與鄉土并融的城市居民游憩、觀景、休閑、康體的城市公園。

城市公園;空間設計;植物配置;人民公園

城市公園作為一條銜接城市、居民、綠地的重要紐帶,通過對城市公園綠地的“精雕細琢”,改善城市以及周邊的生態環境、景觀環境、社會環境,為城市增添靚麗風景線,為居民提供“稱心如意”的活動場所。

1 項目概況

建陽區坐落于福建省北部,西區生態城規劃區位于建陽區中心城區西北部,人民公園就在西區生態園的東南角,毗鄰考亭——中國朱子文化園,處于麻陽溪、長安路、人民西路、理學街的環繞之中。人民公園憑借頗豐的自然資源、人文資源(古老閩北文化、建盞文化、建本文化、理學文化等),成為市民必不可少的活動場所。

2 設計理念及構思

2.1 設計理念

堅持以人本的基本原則,滿足了市民對接近自然、休閑娛樂的要求;以景觀生態理論為出發點,打造了一個以生態園林為框架,人與自然和諧發展的生態圈;以美學理論為基本指導,建設了一個極具建陽特色、民族文化風格濃郁的人文公園;以可持續發展原則為基調,力求創建一個融合旅游業、特色產業為主打的經濟型園林,為建陽的經濟建設起到良好的帶動作用。

2.2 設計定位

人民公園作為轉換空間,介于商業、住宅、行政區,通過合理的景觀設計,營造出集觀賞、休憩、駐足、交流、散步、運動于一體;功能性和美學性相得無間的城市公園。

2.3 設計構思

人民公園結合了現狀地區的地形地貌,利用水體、小品設施、廣場、植物、景觀構筑等要素巧妙地結合,充分考慮各景觀要素搭配的合理性、科學性,營造獨特的內外環境和整體價值,使公園產生更高的歸屬感。

“天開”和“人作”——“天開”指的是現狀地形高差較大,長條形地塊,在規劃設計中,最大程度的保留原有特點,保持其自然生態感;“人作”表現在重點應用植物、階梯、構筑物進行空間的“整容”,弱化視覺疲勞,使其更加靈動,具有更加觀賞效果。

“大動”和“小靜”——“大動”指的是人民公園在規劃設計上,創造一定大尺度的空間如“古邑潭陽”的太極音樂噴泉廣場等,滿足游客動態觀賞需求;“小靜”則展現在一些比較細小靜謐的空間,增設一些亭、植物、小品等較具有趣味性和觀賞性的“零件”,適應靜觀需求,做到“步移景異、動靜相宜”。

“生態”和“文化”——“生態”,即人民公園的設計,不僅展現巨大的生態性如巧用現狀條件,減少“大手術”,增添綠化、景觀性,呈現較大生態性;“文化”展示即在生態設計基礎上,增加當地文化(建本、閩北、理學文化)要素,提升公園靈魂更具有內涵。

“松蘿共倚”和“一枝獨秀”——“松蘿共倚”指人民公園地處兩側商業地產的“夾縫”間,作為重要的紐帶和轉換空間。周邊商業地產主要為簡歐式風格,其風格血液也輸送到人民公園的設計上,設計以大氣、軸線、對稱為主要骨架,與周邊交相輝映,兩側利用高大喬木作為綠色屏障,相互分離,相互聯系;“一枝獨秀”指人民公園在融入周邊環境的前提下,仍具有自己的設計特色,如文化特色、景觀特色、綠化特色、空間特色等,不應銜接而黯然失色。

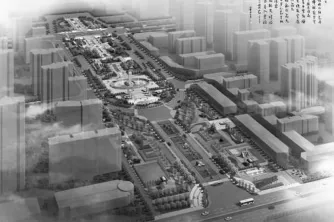

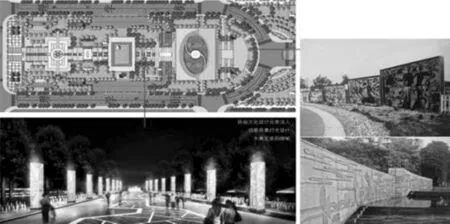

人民公園的建設將公共園林建設的理論與實踐相結合,充分展示人民公園的獨具一格(圖1)。

圖1 鳥瞰效果圖

3 規劃結構和功能分區

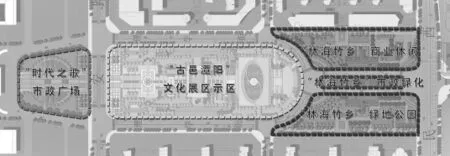

人民公園主要分為“竹海林鄉”、“古邑潭陽”、“時代之音”三大部分(圖2)。其中“竹海林鄉”是整個布景的序曲部分,意在展示建陽竹海的獨特魅力。

3.1 序曲——“竹海林鄉”

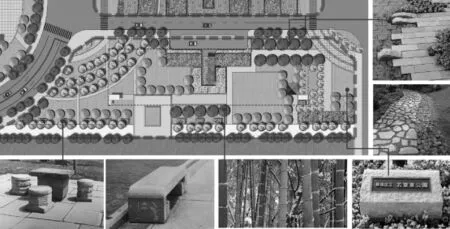

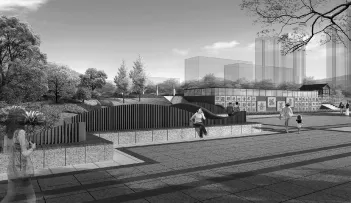

主要包括入口過街通道、景觀跌水、童心樂園、商業步行街、休閑廣場等設施,以小徑涼亭、竹林倩影、疊級花池等自然景觀為主,大量的植物配置營造出了季節分明的“竹海林鄉”景觀(圖3~4)。

圖2 規劃結構圖

圖3 “竹海林鄉”細節設計圖

圖4 過街通道效果圖

3.2 高潮——“古邑潭陽”

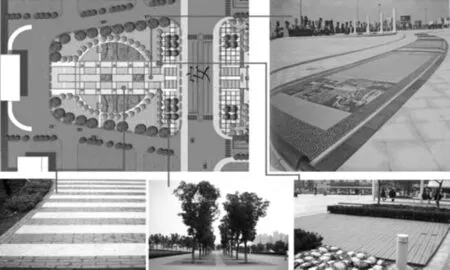

此處設計了大量的人文景觀,施工工藝繁雜,浮雕景墻、音樂噴泉、主題石碑、閩北廊橋和涼亭等都各具特色。前廣場是活動集散空間,太極音樂噴泉和刻字主題石碑是這里的標志。中部是安靜的休閑觀賞空間,以獨具閩北風格的亭、廊橋、景墻為主要建筑,展示出了人民公園豐富的人文文化景觀;第三部分是動態觀賞區,在這里設置了建盞建茶等特色展示觀賞區,將建陽的地域特色和地方產業充分展現在游人面前(圖5~6)。

圖5 “古邑潭陽”細節設計圖

圖6 廣場局部效果圖

3.3 綜述——“時代之歌”

用三塊主題地雕來預示建陽的“過去”、“現代”和“未來”,第一塊地雕主題為“國書之府”、“南閩故里”,寓意著建陽曾有著輝煌的文化底蘊;第二塊地雕主題為“嘉禾之鄉”、“竹海林鄉”,寓意著建陽飛速發展的現在;第三塊是留白地雕,預示著建陽充滿機遇的未來。廣場兩端的樹陣、水景相互映襯,與行政大樓相輔相成,為略顯單一的行政大樓平添一抹活力(圖7)。

圖7 “時代之歌”細節設計圖

4 空間設計

4.1 把握空間尺度

在空間規劃上,人民公園按照橫向空間尺度原則將園林由南向北劃分為南北跨度的三大景區——“竹海林鄉”主題商業廣場、“古邑潭陽”主題文化廣場和“時代之音”主題市政廣場;縱向空間尺度原則體現在了觀賞景物的最佳視點上,人民廣場利用線性景觀與景觀縱向尺度的地高差變化,充分向游客展示出廣場階梯狀分布的多層次空間設計。

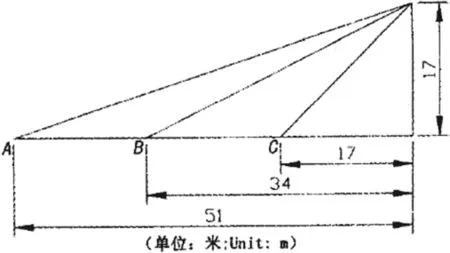

以“古邑潭陽”主題石碑為例,石碑利用人民觀賞視角的變化,營造出了不同角度產生不同心理感受的效果。雕塑距入口廣場的距離約為51m,游人從入口處到接近雕塑的過程中就能對主題雕塑產生3種不同效果的空間感受:當游客位于A點入口時,其為仰視角度為18°,游人更容易全面觀覽雕塑與周邊設景;當游客來到B點時其仰視角度為27°,游客可以將觀賞主體變為雕塑的構設和細節;當游客處于C點時,仰視角度到達45°,游客可以對雕塑的各種局部花紋和構圖盡收眼底(圖8)。

圖8

4.2 以小見大原則

人民公園在空間設計上充分秉持設計原則中的以小見大原則,以人體工程學和視覺尺度景觀設計為出發點,利用地理現狀和綠地規劃充分的展示了公園的各個景觀景點。

從地形方面來說,人民公園的借用地勢高差,設計應用階梯式形式處理高差,增加設計空間感,力求打造出具有豐富層次感的綠色生態園林。從總體規劃上來說,人民公園運用了中國傳統的造園手法,將突出人與自然的和諧統一原則與平面構成理念相融合,體現出了朱子的古老哲學思想,營造出了一個生態與歷史內涵合二為一的自然空間。景觀設計部分一方面采用對稱式構圖,強調景觀的凝聚性,另一方面以中心線為主要步道,利用現狀鋪裝和水景輔助增加景物的延續感。

5 種植設計

5.1 遵循低維護原則

在自然景觀上,園林植物較多的選用了具有本地特色的竹類、常綠闊葉植物、灌木、地被花卉。其中以突出“竹海林鄉”主題的綠地廣場中,大量種植了本地的橄欖竹、唐竹、少穗竹等,并搭配種植梅花、針葉樹木。地表用花卉組合(黑心菊、波斯菊、虞美人等)來營造公園氛圍,凸顯出公園的層次景觀。這些植物夏天樹木能遮擋烈日,地被能儲存雨水量,多降低灌溉用水,好維護好修剪大大降低了公園后期用于植物維護所需的費用。

5.2 遵循生態原則

園林植物對于公園乃至城市建設不僅具有美學效益,同時還具有強大的生態效益。其生態效益在人民公園建設中占據不可或缺的地位,增加了公園及其周邊的空氣濕度、釋放出大量氧氣,而且在公園空間造景中起到飽滿空間、給空間增加生命力的作用。因此,利用好植物的生態型原理,對植物的種類進行合理選擇和精心管理,提高植物的存活率、提升景物的綠色品質。建陽人民公園在植被配置上結合當地情況,因地制宜,多采用了適合本地氣候節氣的本土植被,如松樹、毛竹、灌木,常綠闊葉植物等。

5.3 遵循動態原則

植物配置的動態原則指的是根據植物的季相變化因地、因時、因景制宜。不同的植物在不同的時間和地點因環境的不同可產生與之相應的動態變化。人民公園在遵循植物配置動態原則的基礎上,合理的配置常綠、落葉、色彩植物,使得整個公園的各個角落在不同的時間、空間上能表現出多變化、多方位、多層次的效果,展示公園植物的變化多端的動態美。

5.4 遵循形式美原則

形式美原則不僅展現在植物形態的美,同時還要兼具的是喬木、灌木、地被三者在數量、比例、色澤、規格等合理搭配產生的豐富層級、豐富視覺感受的形式美。人民公園在進行設計時主軸線采用和兩側采用外在形態優美的高大喬木展現其獨特氣質,同時在其他細節部位用大小喬木、灌木、地被三者相輔相成,構成恰如其分的林冠線、林緣線和季相變化。

5.5 遵循整體性原則

整體性原則需要考慮到公園內部結構的整體性、設計形式的整體性和公園景觀與生態功能間的整體性。人民公園在設計中,植物配置遵循公園整體設計風格。

5.6 遵循功能性原則

公園植物配置應該與公園的各個功能區的性質和各景觀節點的特征相符合。如在“竹海林鄉”的童心樂園,其植物可以采用色彩較為豐富的,同時不能有刺、濃重氣味、易過敏、有毒等的植物。

6 空間設計與植物設計

6.1 通過植物設計營造獨特空間設計

一般來說,在植物的配置過程中應根據植物的外形大小來進行組合來提高空間上的觀賞性。在人民廣場的植物配置時,設計大型喬木作為開闊空間和顯示主題的主體,運用小喬木、灌木以及地被作為次要構件進行完善,同時利用不同植物季相變化、色調變化進行增色,使其產生獨特的景觀視感、觸感、嗅感、聽感。

6.2 植物設計豐富空間設計

植物配置在城市公園的規劃中,并不是獨立存在的,還需要對城市公園中的其他元素進行綜合考慮,使植物要素與其他要素相輔相成、協調統一,做到統籌兼顧、宏觀考慮、多樣統一,給人們營造出一個溫馨舒適,適合娛樂休閑的生活場地。比如,在對植物和周邊建筑物進行統一協調布景時,公園的植物配置與建筑配置要兼顧到實用性和觀賞性,使其二者相輔相成、互相滲透,通過植物的高低錯落將建筑襯托的更具生機;由于公園的地形具有高低起伏的特點,亦可以通過植物的運用來調節使之達到空間上的平衡感,地勢低洼的地方可以種植高大的植物,使地平面在視覺上與其他地方處于同一水平線上,烘托出協調統一的藝術氛圍;也可以在地勢較高的地方獨立種植一株具有特色的樹木,用視覺差強調其突出性。

在公園空間的布局過程中,應以能突出公園景觀的植物為主體,對其他植物進行合理的規劃和布局,實現公園植被景觀和空間設計的最優配置。

7 結語

城市公園是一個城市發展的產物,是一座城市生態環境和人文文化的體現,是城市居民不可缺少的活動場所。城市公園在人類生活中的所占比重越來越大,公園的植物配置和空間設計應根據現有條件合理布局,適當選擇植被,體現植物本土化、少維護、季相變化、層次豐富、五彩繽紛的特點,形成“竹海林鄉”主題商業廣場、“古邑潭陽”主題文化廣場和“時代之歌”主題市政廣場,對空間全局充分把握,向市民展示出廣場階梯狀分布的多層次空間,營造出一個功能豐富、景色宜人的空間環境。

[1]李韻平.公園綠地植物景觀空間研究[D].浙江農林大學,2014.

[2]李宏星.公園綠地植物造景初探[D].西北農林科技大學,2006.

[3]耿國奇,孫玉寶,王麗娜,等.論園林植物在公園景觀空間的設計[J].新農村(黑龍江),2016(24):63~64.

[4]呂瑛,羅文婧.公園設計中關于空間設計及植物配置的探討[J].江西建材,2015(8):215~216.

[5]沈繼輝.論公園綠化的植物配置原則及方法[J].赤子(上中旬),2014(23):317.

S688

A

1005-7897(2017)12-0092-03

2017-6-9