應(yīng)用創(chuàng)新型IT人才的“產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同培養(yǎng)

沈華+張明武

摘 要:針對(duì)近年來日益突出的人才培養(yǎng)與市場(chǎng)需求脫節(jié)嚴(yán)重,人才競(jìng)爭(zhēng)力不足,行業(yè)人才缺口大和結(jié)構(gòu)性失衡問題,文章從“產(chǎn)學(xué)研用”4個(gè)方面探討高校應(yīng)用創(chuàng)新型IT人才的培養(yǎng)問題,提出一種“產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同培養(yǎng)應(yīng)用創(chuàng)新型IT人才的方案。

關(guān)鍵詞:產(chǎn)學(xué)研用;協(xié)同培養(yǎng);應(yīng)用創(chuàng)新型IT人才

文章編號(hào):1672-5913(2017)07-0027-03

中圖分類號(hào):G642

0 引 言

當(dāng)前,信息技術(shù)和信息產(chǎn)業(yè)已成為世界各國的發(fā)展戰(zhàn)略[1]。《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010—2020年)》明確提出,高等教育要突出培養(yǎng)創(chuàng)新型科技人才,要注重培養(yǎng)一線應(yīng)用創(chuàng)新人才[1]。應(yīng)用創(chuàng)新型IT人才應(yīng)該對(duì)新知識(shí)、新技術(shù)高度敏感,擁有探索新知識(shí)、新技術(shù)的意識(shí)和決心,具有突出的科技應(yīng)用能力、良好的創(chuàng)新思維和技術(shù)能力。

實(shí)現(xiàn)應(yīng)用創(chuàng)新型IT人才的培養(yǎng)目標(biāo),“產(chǎn)學(xué)研用”是不錯(cuò)的切入點(diǎn)。“產(chǎn)”和“用”強(qiáng)調(diào)的是社會(huì)實(shí)踐,“學(xué)”和“研”強(qiáng)調(diào)的是理論學(xué)習(xí)和研究。深入企業(yè)發(fā)現(xiàn)企業(yè)的人才需求、技術(shù)需求、存在的問題,將學(xué)習(xí)和研究得到的創(chuàng)新型解決方案應(yīng)用于實(shí)踐解決實(shí)際問題。可見,以實(shí)踐、理論和創(chuàng)新相結(jié)合的教育模式恰好契合信息社會(huì)的發(fā)展要求。

1 方案框架

遵循應(yīng)用創(chuàng)新型IT人才培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)IT行業(yè)和學(xué)科發(fā)展特征,以扎實(shí)理論基礎(chǔ),強(qiáng)化實(shí)踐能力、創(chuàng)新能力為核心,應(yīng)用創(chuàng)新型IT人才的“產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同培養(yǎng)方案必須做到以下幾點(diǎn):①對(duì)傳統(tǒng)專業(yè)課程體系結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,使其適合培養(yǎng)應(yīng)用創(chuàng)新型IT人才;②大力改進(jìn)傳統(tǒng)的專業(yè)課程考核方式,克服傳統(tǒng)考核方式只重理論知識(shí)忽視實(shí)踐能力的弊端;③打破傳統(tǒng)的專業(yè)課程實(shí)踐教學(xué)模式,在豐富校內(nèi)實(shí)踐教學(xué)方式的同時(shí),有針對(duì)性地將實(shí)踐教學(xué)擴(kuò)展到校外。因此,我們提出的方案主要包括優(yōu)化課程體系結(jié)構(gòu)、新型專業(yè)課程教學(xué)模式、新型實(shí)踐教學(xué)模式3個(gè)方面的內(nèi)容。方案框架如圖1所示。

優(yōu)化課程體系的主要任務(wù)是根據(jù)市場(chǎng)需求解決“教什么”“學(xué)什么”的問題;新型專業(yè)課教學(xué)模式的主要任務(wù)是為了符合市場(chǎng)對(duì)人才的需要解決“怎么教”“怎么學(xué)”的問題;新型實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式的主要任務(wù)是為了與市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)平滑銜接解決“怎么用”的問題。

優(yōu)化課程體系為方案的其他兩個(gè)方面明確了方向,它相當(dāng)于軟件開發(fā)的需求分析階段和概要設(shè)計(jì)階段。新型專業(yè)課教學(xué)模式需要針對(duì)每門課程的特點(diǎn)設(shè)計(jì)具體的教學(xué)方案和手段,相當(dāng)于軟件開發(fā)中對(duì)每個(gè)功能模塊的詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。新型實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式需要對(duì)學(xué)生熟練應(yīng)用每門課程的知識(shí)解決特定問題能力的訓(xùn)練,同時(shí)還需要對(duì)學(xué)生靈活應(yīng)用多門課程的知識(shí)解決綜合性問題能力的訓(xùn)練,相當(dāng)于軟件開發(fā)中對(duì)每個(gè)功能模塊進(jìn)行測(cè)試的階段和集成多個(gè)功能模塊并進(jìn)行綜合測(cè)試的階段。

2 方案描述

借鑒一個(gè)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的軟件的開發(fā)過程,人才“產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同培養(yǎng)的思路具體內(nèi)容可以做如下闡述。

1)優(yōu)化課程體系結(jié)構(gòu)。

為了適應(yīng)培養(yǎng)應(yīng)用創(chuàng)新型IT人才的培養(yǎng)目標(biāo),需要對(duì)現(xiàn)有信息技術(shù)專業(yè)課程體系結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后的課程體系應(yīng)體現(xiàn)出對(duì)學(xué)生實(shí)踐能力、創(chuàng)新能力、就業(yè)能力和創(chuàng)業(yè)能力的培養(yǎng)。為了達(dá)到上述優(yōu)化目標(biāo),我們采用以下優(yōu)化原則:注重知識(shí)結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)性、知識(shí)點(diǎn)覆蓋面的完整性;課程的知識(shí)內(nèi)容與能力培養(yǎng)的銜接;教學(xué)內(nèi)容與行業(yè)主題需求的有效銜接;注重課程體系和教學(xué)內(nèi)容的針對(duì)性和實(shí)用性;教學(xué)過程實(shí)現(xiàn)課堂教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)的有機(jī)結(jié)合;選修課的設(shè)置應(yīng)緊跟企業(yè)應(yīng)用需求、專業(yè)發(fā)展方向和技術(shù)前沿。我們利用科學(xué)知識(shí)圖譜(mapping knowledge domain)[2-3]進(jìn)行課程體系結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,結(jié)合學(xué)科特點(diǎn)、優(yōu)化原則,構(gòu)建突出學(xué)習(xí)曲線和思維方法的科學(xué)知識(shí)圖譜。科學(xué)知識(shí)圖譜包括課程領(lǐng)域、發(fā)展歷史、現(xiàn)狀和未來趨勢(shì)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)知識(shí)點(diǎn)、先修與后續(xù)關(guān)系、實(shí)踐環(huán)節(jié)等。

2)新型專業(yè)課程教學(xué)模式。

隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的快速發(fā)展,應(yīng)借助大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)信息專業(yè)課程開展分層教學(xué)并豐富教學(xué)評(píng)價(jià)。這種教學(xué)模式主要包括以下兩個(gè)特點(diǎn):

(1)對(duì)各年級(jí)學(xué)生進(jìn)行聚類分組。課程教學(xué)質(zhì)量是高校教育質(zhì)量的基石,也是提高高校教育質(zhì)量的重要抓手[4]。合適的教學(xué)方法在課程教學(xué)中扮演著重要角色,甚至是課程教學(xué)的靈魂[4]。通過問卷調(diào)查、歷史成績數(shù)據(jù)等多種形式獲得多項(xiàng)數(shù)據(jù),對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理,統(tǒng)計(jì)獲取學(xué)生的知識(shí)點(diǎn)能力信息。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)學(xué)生進(jìn)行分組,聚類分組可以較好地區(qū)分不同層次的學(xué)生,對(duì)不同層次采用不同的教學(xué)進(jìn)度、教學(xué)方法,實(shí)現(xiàn)個(gè)性化教學(xué)、針對(duì)性教學(xué)。

(2)多維度評(píng)價(jià)機(jī)制。傳統(tǒng)的評(píng)價(jià)機(jī)制是課程學(xué)習(xí)結(jié)束后,根據(jù)考試大綱制訂考試內(nèi)容,對(duì)學(xué)生進(jìn)行評(píng)價(jià)。這種固定的評(píng)價(jià)方式不利于學(xué)生平時(shí)的知識(shí)積累,其信度較低。我們建立短周期、多層次的知識(shí)點(diǎn)評(píng)價(jià)機(jī)制,使學(xué)生能夠在學(xué)習(xí)之后,通過知識(shí)點(diǎn)評(píng)價(jià)迅速發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)中的不足、查漏補(bǔ)缺,以及總結(jié)學(xué)習(xí)過的知識(shí)點(diǎn),及時(shí)消化吸收。我們采用的技術(shù)手段是奇異值分解。奇異值分解[5]是一種分析、簡化數(shù)據(jù)集的技術(shù),它在損失很少信息的前提下把多指標(biāo)轉(zhuǎn)化為幾個(gè)綜合指標(biāo),用它們代替原始變量的絕大部分信息,并保證彼此之間互不相關(guān)、互不重疊。奇異值分解在研究指標(biāo)眾多、關(guān)系復(fù)雜的問題時(shí),既不需要量綱一致,也不需要對(duì)指標(biāo)進(jìn)行賦權(quán)或重要性排列,而是通過提取主成分這一關(guān)鍵方法來進(jìn)行得分計(jì)算。因此,奇異值分解應(yīng)用到多知識(shí)點(diǎn)評(píng)價(jià)機(jī)制是可行的。

3)新型實(shí)踐教學(xué)模式。

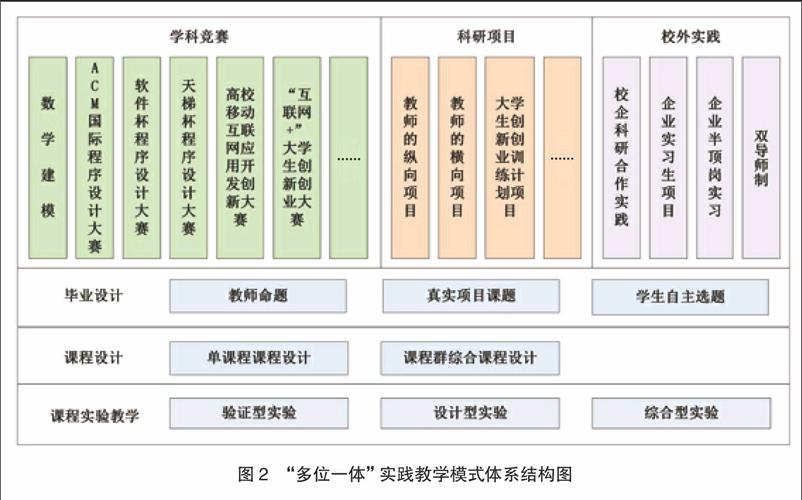

為了突出“產(chǎn)學(xué)研用”的培養(yǎng)理念,需要對(duì)現(xiàn)有的實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)進(jìn)行改革,突出企業(yè)的參與度、科研項(xiàng)目的融入度和學(xué)生的“學(xué)以致用”,擬構(gòu)建一個(gè)“多位一體”的實(shí)踐教學(xué)新模式,其體系結(jié)構(gòu)如圖2所示。

在圖2所示的體系結(jié)構(gòu)中保留了傳統(tǒng)實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)的“課程實(shí)驗(yàn)教學(xué)”“課程設(shè)計(jì)”和“畢業(yè)設(shè)計(jì)”。傳統(tǒng)的課程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)往往指的是某門課程單獨(dú)的課程設(shè)計(jì),我們?cè)谶@里增加了一個(gè)基于課程群的綜合性課程設(shè)計(jì)。這3個(gè)實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)主要是培養(yǎng)學(xué)生的操作能力、編程能力、設(shè)計(jì)能力、開發(fā)能力和綜合應(yīng)用能力。在此基礎(chǔ)上,我們?cè)O(shè)計(jì)了“學(xué)科競(jìng)賽”“科研項(xiàng)目”和“校外實(shí)踐”環(huán)節(jié)。“學(xué)科競(jìng)賽”和“科研項(xiàng)目”兩個(gè)教學(xué)環(huán)節(jié)主要是培養(yǎng)學(xué)生的綜合應(yīng)用能力、創(chuàng)新實(shí)踐能力、自學(xué)能力、溝通能力、協(xié)作能力、表達(dá)能力。“校外實(shí)踐”環(huán)節(jié)主要是培養(yǎng)學(xué)生的綜合應(yīng)用能力、設(shè)計(jì)與開發(fā)能力、工程能力、自學(xué)能力、組織與協(xié)調(diào)能力、人際交往能力、溝通能力和抗壓能力。

3 已開展的前期工作

我校關(guān)于“產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同培養(yǎng)應(yīng)用創(chuàng)新型IT人才的全面改革還處在起步階段,在某些IT課程建設(shè)中已開展了前期工作,取得一些建設(shè)成果。例如,我們對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)課程的教學(xué)模式和實(shí)踐教學(xué)模式做了初步探索。在新型教學(xué)模式方面,我們嘗試實(shí)例法[6]、圖示法[7]、問題驅(qū)動(dòng)法[8]、以“計(jì)算思維”為中心的教學(xué)方法[9]等多種教學(xué)方法在數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)課程教學(xué)過程中的運(yùn)用,探討數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)課程的應(yīng)用教學(xué)模式[10];在新型實(shí)踐教學(xué)模式方面,基于近幾年實(shí)踐教學(xué)改革的經(jīng)驗(yàn)給出了一種課內(nèi)實(shí)踐教學(xué)方案[11]。在上述兩方面的建設(shè)成果基礎(chǔ)上,我們給出了數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建方法[12]并探討MOOC在課程教學(xué)過程的應(yīng)用[13]。

4 結(jié) 語

在信息技術(shù)高速發(fā)展和普適應(yīng)用的大背景下,面向我校“721”本科人才培養(yǎng)目標(biāo),結(jié)合信息技術(shù)專業(yè)特點(diǎn),我們提出了一種“產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同培養(yǎng)應(yīng)用創(chuàng)新型IT人才的培養(yǎng)模式;在現(xiàn)有IT課程建設(shè)成果基礎(chǔ)上,基于提出的“產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同培養(yǎng)模式,構(gòu)建了相應(yīng)的課程體系改革方案、教學(xué)模式改革方案和實(shí)踐教學(xué)模式改革方案。該培養(yǎng)模式可以應(yīng)用于信息專業(yè)、計(jì)算機(jī)專業(yè)課程的教學(xué)過程、實(shí)驗(yàn)過程,可以讓信息專業(yè)、計(jì)算機(jī)專業(yè)師生直接受益。

參考文獻(xiàn):

[1] 彭昱忠, 元昌安, 潘穎, 等. 地方院校“產(chǎn)學(xué)研用”一體化應(yīng)用創(chuàng)新型IT人才培養(yǎng)的探究與實(shí)踐[J]. 計(jì)算機(jī)教育, 2016(4): 95-99.

[2] 陸星家, 王玉金, 劉林林. 大數(shù)據(jù)背景下的計(jì)算機(jī)課程分層教學(xué)研究[J]. 計(jì)算機(jī)教育, 2016(5): 52-55.

[3] 陳悅, 劉則淵, 陳勁, 等. 科學(xué)知識(shí)圖譜的發(fā)展歷程[J].科學(xué)學(xué)研究, 2008, 26(3): 449-460.

[4] 何欽銘. 通過MOOC/SPOC課程推動(dòng)課程教學(xué)方法的根本變革[J].計(jì)算機(jī)教育, 2016(1): 10-11.

[5] 郭亞軍, 易平濤. 基于奇異值分解的多評(píng)價(jià)結(jié)論集結(jié)方法[J]. 東北大學(xué)學(xué)報(bào): 自然科學(xué)版, 2007, 28(2): 278-281.

[6] 沈華. 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)入門教學(xué)中的實(shí)例法[J]. 計(jì)算機(jī)教育, 2013(24): 64-66.

[7] 沈華, 陳卓. 圖示法在數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)教學(xué)中的應(yīng)用[J]. 科教文匯, 2013(11上): 75-76.

[8] 沈華. 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)存儲(chǔ)映射的問題驅(qū)動(dòng)教學(xué)方法[J]. 計(jì)算機(jī)教育, 2015(19): 60-63.

[9] 沈華, 張明武. 以“計(jì)算思維”為中心的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)教學(xué)方法探討[J]. 計(jì)算機(jī)教育, 2016(10): 145-148.

[10] 沈華, 張明武, 謝海濤. 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)課程應(yīng)用教學(xué)模式探討[J]. 計(jì)算機(jī)教育, 2016(5): 59-62.

[11] 沈華. 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)課內(nèi)實(shí)踐教學(xué)方案[J]. 實(shí)驗(yàn)室研究與探索. 2013, 32(10): 396-400.

[12] 沈華, 陳卓. 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建[J]. 教育教學(xué)論壇, 2016(36): 191-192.

[13] 沈華, 張明武, 徐慧. 基于MOOC的大學(xué)計(jì)算機(jī)課程新型教學(xué)模式的探討[J]. 計(jì)算機(jī)教育, 2016(1): 124-127 .

(編輯:郭田珍)

- 計(jì)算機(jī)教育的其它文章

- 以計(jì)算思維為切入點(diǎn)的遞歸算法教學(xué)改革

- 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)物聯(lián)網(wǎng)學(xué)科方向的知識(shí)體系與課程群規(guī)劃

- 網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)人才的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育模式研究

- “雙一流”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)的計(jì)算機(jī)學(xué)科協(xié)同創(chuàng)新培養(yǎng)體系

- 地方院校信息工程類專業(yè)校企互動(dòng)協(xié)同創(chuàng)新探討

- 清華大學(xué)計(jì)算機(jī)輔修專業(yè)人才培養(yǎng)實(shí)踐