誰能從無底價拍賣中“撿漏”

吳昌碩、程十發、劉海粟等書畫名家的作品于2017年7月18~20日集中亮相上海國拍中國當代藝術家書畫精品專場拍賣會,其中,無底價拍賣的作品達到20多件。

近幾年,無底價拍賣成為藝術品拍賣市場的熱詞。不論拍賣行還是買家,都開始關注無底價拍賣。拍賣行希望通過這種低門檻形式吸引更多的藏家關注和參與;而對自己眼光有信心的買家,則抱著“撿漏”的心態參加競拍,希望遇到傳說中的“大漏兒”。

無底價拍賣真的是雙贏嗎?怎樣的藏家才能從中獲利?

先搞清楚底價和起拍價的區別

閆麗麗(拍賣師)

在拍賣中有幾種不同的價格:底價,起拍價,加價幅度和成交價。與最近興起的無底價拍賣關系比較緊密的是底價和起拍價,這兩者之間是有區別的。

0元起拍、1元起拍、100元起拍,這里的價格是起拍價。低起拍價容易吸引收藏者投入到競拍活動中,但如果最終叫價未達到事先設置的底價,那拍賣師就不會落槌,拍品就會流拍。一般來說,起拍價在拍賣時公布,而底價則可能保密,由拍品所有者與拍賣行事先協商而定。

在無底價拍賣中,起拍價一般設置得也較低。這與普通拍賣中,將起拍價設置低于底價的思路相同:即通過降低門檻吸引更多的投資者的注意,人群效應有利于最終成交價格的抬升,也能增加每場拍賣的人氣。

不同之處在于,在無底價拍賣中,高于起拍價有人叫價就能成交;而在普通拍賣中,低起拍可能僅僅是個噱頭,因為還有流拍設置存在。這就是無底價拍賣更吸引投資者的原因。

2017年在某拍賣公司的一場小型拍賣中,無底價的拍品既有拍出500元“白菜價”的,也有拍出幾萬元的成交品。當時一組清琺華彩文房和一個民國礬紅開光八仙凈水器,都以500元成交。而在武漢一場無底價拍賣會上,所有拍品在短短3小時內全部拍出,成交價共70余萬元。其中最貴的一件古玩是一尊明代“無量壽佛”,成交價7萬多元。

這說明,無底價拍賣中并非所有的拍品都會以低價格成交。一件拍品吸引的投資者越多,大家對它的認可越一致,它的成交價就會越高。而投資價值不太明確的藏品,往往會以極低的價格成交。

這就是考驗投資眼力和經驗的時候,如果想價值最大化,當然是購買小眾藏品最好,當然得不償失的風險也更大。

“撿漏場”中天價頻出

燕子(騰訊藏寶圖專業撰稿人)

隨著無底價拍賣的興起,關于它的討論也越來越多。有人認為,無底價拍賣是“撿漏”的好時機。這確實是不少參加無底價拍賣的買家的愿望,也是促成這類拍賣受歡迎的群眾心理基礎。雖然很多競拍者試圖“撿”,但總體而言,“漏”是可遇不可求的。

因為人氣的聚集,一些名家作品也開始加入無底價拍賣的行列,這讓熟悉市場和相應拍品表現的買家興奮不已。比如,油畫家張曉剛的早期作品《女人體》,在2008年拍賣會時,曾以16.8萬元的拍價成交,而在2012年的無底價拍賣會上,這幅畫以10萬元的落槌價易主。

當場參與無底價拍賣的姜國芳、宋永平、陳文波、沈曉彤等一些年輕藝術家的作品也均在低于市場價許多的情況下被買家競走。2009年的一次無底價拍賣會上,玉雕大師翁偉民的一件翡翠作品以8000元成交,當時它的市場價格應該不低于3萬至5萬元。

但是,傳說中的“撿漏”有這么容易嗎?縱觀近幾年的無底價拍賣會,可以發現,一些從0元起拍的拍品也屢屢被拍出天價。

事實上,同樣的藝術品在參加無底價拍賣時反而更容易拍出高價。這是因為,無底價拍賣會的場次明顯多于有底價拍賣會,場次多了,參與人數就多,拍品價格便在不知不覺中被抬高。

例如2012年4月的無底價拍賣會上,陳鑒如款的《竹林大士出山圖》從1000元起拍,以1150萬元成交;同年8月,八大山人款的《荷塘雙鵪》以339.25萬元成交;上海泓盛的紙雜文獻專場上,倪瓚款《樂圃林居圖》100元起拍,以575萬元成交。這樣的成交價格,遠遠超出一些中低端競買者的心理預期和經濟能力。

所以,無底價拍賣不能與低成交價畫上等號,有意愿參與的投資者需做好準備。

沒有瑕疵擔保,一切靠自己

潘雪(藝術品經營者)

世界上大多數的拍賣行都奉行一條不成文慣例:對藝術品、古董及普通舊貨可以不保證其品質,即不擔保瑕疵,而以買家各自的眼光為準。

藝術品的真假區分往往都是相對的,即公認某件作品是真的,是指其真實率或許達到了百分之九十以上,趨近于真。拍賣行不是拍賣品的主人,而文物藝術品的品質參差不齊、千變萬化,拍賣行無法真正了解拍品的內在質量,如果作出保真承諾,有時反而會被認為是在愚弄買家。

無底價拍賣在辨別藝術品真偽方面尤其考驗買家個人的能力。不少參與者可能會有這樣的想法,既然采取無底價,那么拍品說不定是有問題的便宜貨或者偽劣品。

此前在無底價拍場中取得優異成績的陳鑒如款《竹林大士出山圖》和倪瓚款《樂圃林居圖》,都有自己的克隆版本。前者的同名之作藏于遼寧省博物館,后者的同名之作在2007年北京保利曾經拍出過671萬元的高價。李逵和李鬼,分不清哪個是真跡,哪個是仿作。

我國拍賣法參考國際相關法規和國際慣例經驗并結合本國古玩舊貨的特點制定,第61條規定當拍賣企業無法確認拍品真偽及瑕疵時,可以聲明不承擔相關擔保責任。這樣的聲明免責是合理的,準確反映出文物藝術品和拍賣經營的特點。

與有底價拍賣相比,無底價拍賣所受限制小,更加開放和自由,但拍賣公司相應地也更無暇考證藝術品的真偽,若競買人眼力不夠,或對藝術品了解不多,被“坑”的情況也隨時會發生。

無底價拍賣也有“托兒”

劉毅(藝術品投資者)

前幾年,無底價拍賣時常出現于一些小拍賣公司或者大拍賣公司的四季拍賣專場中,主要被應用于一些中低檔藏品,如郵幣、工藝品,以及一些非著名藝術家的作品等。因為成交價格適中,這種方式成為喜歡藝術品的普通買家或收藏界新人可貴的“練眼”機會。

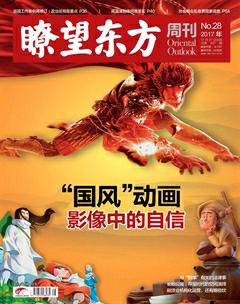

而現在,無底價拍賣越來越多地在大拍賣行中現身。2017年7月,吳昌碩、程十發、劉海粟、賀天健、李石壺、楊善深等書畫名家的作品集中亮相上海國拍中國當代藝術家書畫精品專場拍賣會。本屆拍賣會拍品達102件,其中八成左右的拍品起拍價均在5萬元以下,無底價拍賣的作品達到20多件。

業界驚呼:中國當代藝術正在扛起“無底價”大旗。有些作品1000元就落槌,比潘家園的地攤貨都便宜!在名家之作上撿到“大漏兒”是每個參與無底價拍賣人的愿望。

新入門的投資者需要注意的是無底價拍賣中的“托兒”。參展的商家或是拍品的擁有者,在有些拍賣場次中會擁有號牌,在拍賣過程中參與舉牌,不到他們的心理價位就繼續舉牌,寧愿自己回購藏品。

有賣家“保駕護航”的無底價拍品,實際上已經喪失了無底價的意義。不過,通過這種形式可以吸引更多投資者的關注,當現場其他舉牌者給出的價格沒有達到預期時,賣家有主動權將價格一直抬到心理底價。這種拍品實際上不存在“撿漏”的可能。

另一種情形更為糟糕。即賣家明知道拍品有瑕疵或者作偽,通過自己控制的幾個號牌,輪流抬高價格,營造出“搶拍”的假象,從而吸引不熟悉市場和拍品背景的投資者入局,讓“接盤俠”蒙受重大損失。

總之,在藝術品拍賣市場,最重要的是提高個人的藝術鑒賞水平,至于撿“大漏”,往往只是美夢而已。