基于語塊整體性和韻律特征的口語流利性探究

李紅菱

(沈陽航空航天大學 外國語學院,遼寧 沈陽 110136)

語言學論壇

基于語塊整體性和韻律特征的口語流利性探究

李紅菱

(沈陽航空航天大學 外國語學院,遼寧 沈陽 110136)

口語流利性是檢測和衡量英語學習者語言運用能力的重要指標。影響口語流利性的因素很多,其中較為重要的是語塊的運用。語塊具有整體性和韻律性特征,便于大腦存儲和提取,因而能夠減少交際中語言組織的時間,提高語言輸出效率。通過實施基于語料庫的語塊教學模式,探討語塊與口語表達流利性的關系,可以得出如下結論:基于語料庫的語塊教學模式能夠有效培養學習者的語塊意識,提高其語塊運用的能力,從而實現口語表達的流利性、準確性和地道性。

口語流利性;時間指標;語料庫

長期以來,在教學大綱的指導下,大學英語教學在口語能力的培養方面進行了積極的探索和改革,并取得了一定的成就。但在二語或外語學習環境缺失的情況下,許多英語學習者缺少使用目標語的機會。在諸多因素的影響下,無法對口語進行全方位的訓練和檢測,因此造成“啞巴英語”和“中式英語”現象,即口語交際時,無話可說或詞不達意,語句被不斷地停頓和重復肢解,缺少流利性和連貫性,嚴重影響交際雙方的理解與交流。我國大學英語教學大綱明確規定,大學英語的教學目標是“培養學生的英語綜合應用能力,特別是聽說能力,使他們在今后學習、工作和社會交往中能用英語有效地進行交際”[1]。作為交際能力的重要體現和衡量英語學習者語言運用能力的重要指標,口語流利性不僅能夠在很大程度上反映學習者對目標語的掌握程度,也直接關系到人與人之間言語交際的成敗。

一、口語流利性的界定

在二語習得領域,研究者從不同的視角出發對口語流利性進行了闡釋,因此呈現出概念多元化的現象。理查德(Richards.J.C)等人認為流利作為交際能力的一個水平,應該包括自如地寫出或說出語言的能力或者說出連續話語而不會產生理解困難或交際失敗的能力[2]。菲爾默(C.J.Fillmore)認為語言的流利性應該體現在如下四個方面:用話語填滿時間的能力、以緊湊的、合理的、語意密集的句子說話的能力、在不同的語境中說出恰當的語句的能力以及在語言的使用中有創造和想象的能力。概括來說,即語言的流暢性、正確性、靈活性和創造性[3]。國內學者張文忠則認為,二語流利性是流暢、連貫地表達思想的能力,是可被接受的第二語言變體[4]。他主張將流暢性、連貫性和語言可接受性作為口語流利性的檢測標準,得到國內諸多學者的認可。

二、語塊對英語口語流利性的作用

語塊,也被稱為“詞匯短語”“程式語”“多詞語塊”“預制語塊”等,其定義因研究角度不同而呈現多元化的界定。盡管眾說紛紜,但學術界對其總體范疇和框架的闡述還是基本一致的。概括來說,語塊主要指兩個或多個連貫或不連貫的單詞構成的具有完整意義或明確功能的語言組合體。語塊具有結構相對固定、整體預制和易于提取三大特點。按照結構和功能通常可以分成四種類型:1.固定短語,即形式、意義不發生任何變化的固定詞組,如for example,on time;2.搭配短語,指形式、意義半固定,內部可存在一定語義槽的詞語,如goclimbing/swimming,be good at math/playing football;3.固定句型,指形式和意義基本固定的諺語、警句、交際套語和社交公式語等,如Haste makes waste.How doyou do?4.句子框架,指能夠為整個句子提供基本框架,可根據需要填入相應的短語或從句,具有較強的可變性的句式結構,如Itissaid that…,I thinkthat…。可見,語塊是介于習語與自由搭配之間的半固定搭配,既表示意義又表示結構,因此一旦某個詞匯序列以比較穩定的結構頻繁出現并具有特定的語用功能和意義,就會被當作約定俗成的語塊使用。

作為一種完整的語義單位,語塊的切分與歸類是完全建立在概念和意義基礎之上的,因此除了結構上相對固定之外,語塊具有明顯的整體性和韻律性特征。語塊能夠被整體存儲和提取,因此交際時無須根據語法規則生成和分析。如果大腦中存儲了較多形式豐富、功能多樣的語塊,在口語表達過程中,就能夠將較小的語塊嵌套進大的語塊內部或與其他語塊構成組合關系,這樣能大大降低大腦處理語言的費力程度,減輕大腦的編碼壓力和記憶負擔,提高語言提取的效率,較好地實現社會交互功能。

口語流利性指標與語塊運用密切相關。語塊強化能在一定程度上對流利性的時間指標產生積極影響。英國語言學家納廷革(Nattinger)和德卡里科(DeCarrio)指出,語言表達的流利程度并非在于語法規則的多少,而是取決于詞塊量的大小,因此強調互動對話過程中語塊的習得[5]。斯凱恩(Skehan)認為,話語流利產出的一個重要前提就是語言知識提取的自動化或語言知識的程序化。語塊作為一種產出策略,能增強話語流利性[6]。近些年,國內對于語塊的研究也取得了較大突破。王立非等提出語塊知識和語塊運用的研究有可能成為“改變外語教學費時、低效現狀的突破口”[7]。戚焱、夏研究了背誦詞塊對學習者口語產出的影響及程度,結果證明詞塊背誦對學習者口語能力的提高大有裨益[8]。原萍、郭粉絨則通過跟蹤調查的方式,對某外語類院校12名英語專業二年級學生在兩個不同階段的口語語料進行了分析,從而驗證了語塊個數、語塊運用頻度與二語口語流利性之間存在的正相關性[9]。國內絕大多數對于語塊的研究側重于描述學習者的語塊使用特點以及與語言輸出的相關性。本研究擬將非英語專業學生作為受試,考察基于語料庫的任務驅動型語塊習得模式對口語流利性的影響,拓寬語塊研究的內容和范圍,為大學英語教學提供新的思路與視角。

三、實驗研究

(一)研究設計

本研究旨在考察語塊習得與口語流利性的關系,具體包括實施基于語料庫的任務驅動型語塊習得模式是否會帶來口語流利性時間指標的變化?口語產出中語塊的數目和運用頻度是否有顯著增加?兩者之間有何關系?研究選取沈陽航空航天大學非英語專業2016級的兩個A級班各40名學生作為受試對象進行教學。實驗開始前,分別對實驗班和對照班的學生進行口語測試,即前測。之后進行歷時兩個學期的教學實驗。實驗結束后,再次對兩個班級進行口語測試即后測。兩次口語語料的采集時間分別為大一入學初期及大一學年結束。受試內容為圖片陳述,兩次選擇的圖片均來自大學英語四級同次考試的寫作題目,難度相當以確保效度和標準的統一。每次錄音前給學生3分鐘準備時間,陳述內容限制在2分鐘之內。語料采集在多媒體語音教室電腦自動錄制而成,以聲波文件的形式保存。之后分別在兩個班級隨機選取30名學生的錄音,利用音頻制作軟件CoolEditPro 2.1將兩次錄音材料轉寫為文字文本并整理出每個文本中的相關數據,包括使用語塊的數量、所占字數及語塊的使用頻度等。

(二)研究過程

實驗班采用以“任務為驅動、語塊為主線、語料庫為工具、自主學習為手段、教師為主導、學生為主體”為基本特征的語塊教學模式。實驗班教學主要是通過任務前教師的教學設計、任務中學生的自主探索和任務后師生的共同評價來完成。基本步驟如下:1.讓學生在熟悉課文內容的基礎上自己標注出每單元課文中出現的語塊。2.教師根據文中語塊設計英譯漢或漢譯英的練習以強化學生對語塊的深入了解。3.教師依據文章內容設計若干問題,要求學生參照相應的語塊進行回答。4.教師將核心詞匯布置給學生,要求其根據各自的任務進行發現式自主學習:登錄美國當代英語語料庫,分析查找到的語料,選取具有代表性的例句,概括詞語的搭配特點并總結出相應的使用規律。5.學生在課堂以PPT文稿形式展示學習成果,教師及其他小組成員對其進行評價,對于錯誤的概括和歸納,及時予以糾正;同時引導學生按照不同的語義場對語塊進行分類,如交際應酬語、語篇標識語、話語起始語等,以便使學生能夠根據不同的交際話題和場景選擇相應的語塊群,實現對整體篇章的有效控制。6.教師和學生共同完成對單元主題的拓展和深化,例如,采用頭腦風暴的方式進一步擴充與主題內容相關的語塊和表達。鼓勵學生盡可能地在語言交流中運用各種語塊來組織話語,表達思想。最終通過復述、演講、辯論、采訪等多種訓練方式對語塊進行強化訓練以達到知識的內化。實驗班課堂活動主要以語塊為主線,強調提高學生的語塊意識,注重培養學生識別、記憶和使用語塊的能力。對照班則采用傳統的教學模式。教師按照常規的教學方法,以詞匯講解為主要內容,通過對語言點的闡述和操練實現學生對重點詞匯或詞組的掌握。對照班的課堂教學并不突出相關詞塊的標識和記憶,學生只關注單詞的詞性及義項,并按照要求完成教材每一單元后面相應的詞匯練習,之后根據教師的講解進行檢查核對。

(三)研究結果

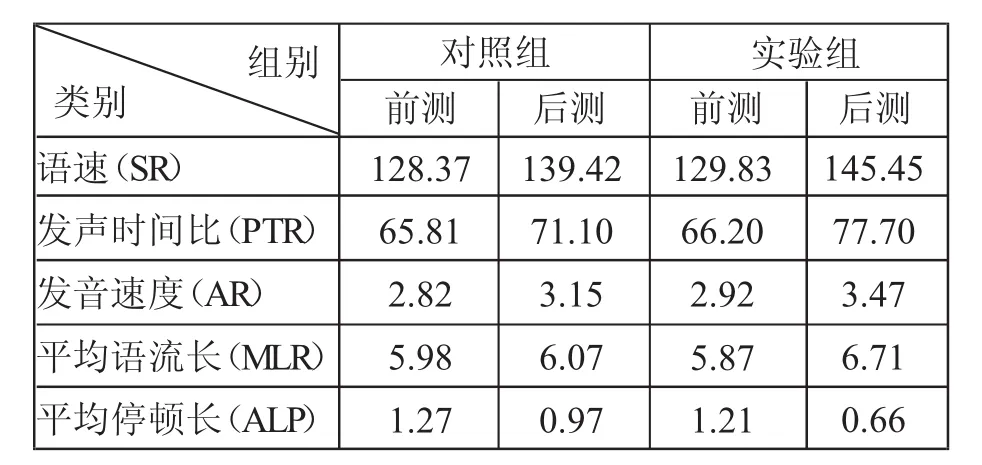

如上所述,時間指標是語言表達流利性的重要標志。為了研究實施基于語料庫的語塊教學模式之后實驗班的口語表達是否比對照班更加流利,本研究首先利用cooledit軟件對實驗班與對照班在前測與后測中的5個時間指標分別進行了統計和比較。

表1 口語流利性比較表

從表1可以看出,經過兩個學期以語塊為主線、語料庫為工具的自主學習之后,實驗組在口語流利性的5項指標上都發生了一定程度的變化。在后測口語表達中,實驗組的語速達到了145.45,明顯快于前測中 129.83的語速,與對照組139.42的語速相比,也具有較大的優勢,說明實驗組學習者每分鐘產生的音節數明顯多于對照班。兩次測試中試驗組的發聲時間比由原來的66.20提高到77.70,增加了11.5,平均語流有所加長,平均停頓長也進一步下降。與對照組相比,實驗組在這4項指標上提高的幅度也更為顯著,進一步表明實驗組口語表達時內容更加充實,而停頓和重復則相對減少。

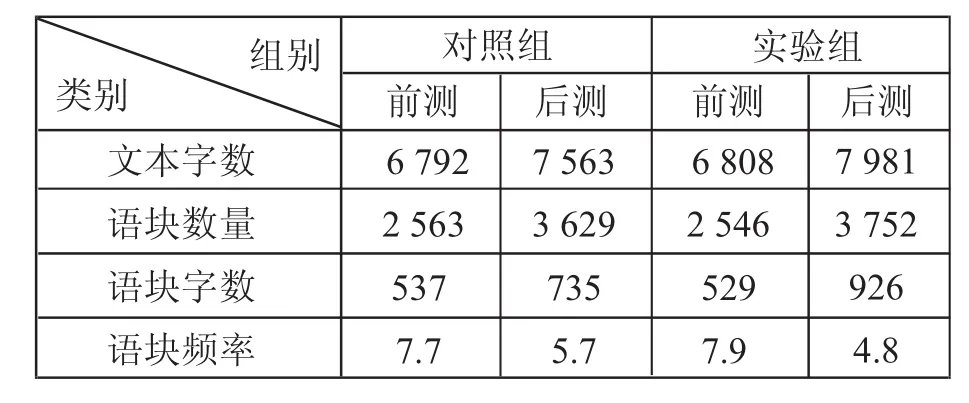

為了明確口語流利性的提高是否與語塊的運用密切相關,本研究進一步統計了由受試對象口語表述轉化而來的文本字數及與語塊相關的數據。

表2 口語表述比較表

如表2所示,無論是實驗組還是對照組,經過兩個學期的教學,學生每分鐘講述的詞匯量均有所增長。實驗組所有學生口語表達的文本字數從6 808增加到7 981,增加了1 173,遠遠高于對照組771的增加數量。此外,對照組兩次測試語塊數量增加了1 066個,而實驗組則達到了1 206個。在語塊頻率指標上,控制組和實驗組前測的語塊頻率相當,分別為7.7和7.9。而在后測中,實驗組的語塊頻率為4.8,說明幾乎每五個單詞就存在一個詞塊。相比前測中每8個單詞使用一個語塊的頻率,頻率指數大幅下降了3.1,證明學生使用詞塊比以前更為頻繁。而控制組后測詞塊的頻率為5.7,雖然也有所提高,但是幅度相對較小。

基于對以上兩組數據的分析可以得出如下結論:語塊個數、語塊運用頻度與二語口語流利性之間存在一定相關性,基于語料庫的語塊口語教學模式能夠增強語塊的運用能力進而促進口語表達的流利性。研究表明:語塊是二語學習者話語表達過程中具有創造性的基礎。在基于語料庫的語塊口語教學模式下,經過一段時期有意識的語塊訓練,學習者語塊運用數量增加,語塊使用頻率提高,在一定程度上能夠創造性地運用已經掌握的語塊來生成新的話語,不僅使用語句更長,結構上也更加富于變化。語料庫自主發現模式下學習者的語塊儲備不僅數量大,而且符合真實語境,這種動態的存儲方式更加有助于增強用話語填充時間的能力,減少用于言語計劃的時間,使口語表達更加流利、準確、地道。相對于實驗班的學習者,傳統教學模式下的學習者雖然也能創造性地使用一些符合語法規則的語塊,但表達上卻顯得更加僵硬,不自然。

語塊具有韻律性和整體性的特點,在語言表達時提取大腦記憶庫中現成的語塊無疑將會大大減少編碼時間,從而提高語言輸出速度,達到口語表達的流利性。對語塊進行系統的強化記憶符合語言運用規律及人類的認知規律,因此,在大學英語教學中引入基于語料庫的語塊教學模式不僅能夠拓寬語言學習的思路,也為語言技能的提高,特別是口語表達能力的提高提供行之有效的方法。在進行語塊教學時,教師要注意設計口語話題的趣味性、實用性,以激發學生語言運用的靈活性和創造性,切忌對語塊死記硬背,不求甚解。此外,鑒于語塊具有韻律性,如果在教學中將語塊產出與語調節奏訓練相結合將會取得更好的效果。當然,這方面還需要進一步進行理論探討和實證研究。總而言之,語塊的記憶和儲存是一個較長的過程,只有堅持不懈地累積和運用才能為口語流利性的提高奠定良好基礎。

[1]教育部高等教育司.大學英語課程教學要求[M].上海:上海外語教育出版社,2007:1.

[2]Richards,J.C.,Rogers,T.S.Approaches and methods in language teaching[M].Cambridge:Cambridge UniversityPress,2001:201-242.

[3]Fillmore,C.J.On fluency:Perspectives on fluency[M].Ann Arbor:UniversityofMichigan Press,1979:43-60.

[4]張文忠.第二語言口語流利性發展的理論模式[J].現代外語,1999(2):205-217.

[5]NattingerJR,DeCarrioJS.LexicalPhrasesand LanguageTeaching[M].Oxford:Oxford UniversityPress,1992:113-133.

[6]Skehan P.Aframework for the implementation oftask-based instruction[J].Applied Linguistics,1996(17):38-62.

[7]王立非,陳香蘭.語言語塊教學與研究在中國的進展——“首屆全國語言語塊教學與研究學術研討會”綜述[J].外國語,2009(6):90-94.

[9]原萍,郭粉絨.語塊與二語口語流利性的相關性研究[J].外語界,2010(1):54-62.

Oral Fluency Based on the Unity and Prosodic Features of Lexical Chunks

Li Hongling

(College ofForeign Studies,ShenyangAerospace University,ShenyangLiaoning110136)

Oral fluency is one of the most important indexes to test and measure an English learner’s capability of language application.Among the elements exerting influence on oral fluency,lexical chunk plays an important role. Characterized by unity and prosody,lexical chunks can facilitate the process of information storage and extraction in brain,thus decreasing the time for language organization and increasing the efficiency of language output in communication.The corpus-based experimental studyis conducted toinvestigate the impact ofthe acquisition oflexical chunks on oral fluency.Findings from the oral tests show that this model is more effective in raising the learners’awareness of lexical chunks and promoting the learners’autonomy in chunk’s application.With the number and frequency of chunks used increasing,Learners can spend less time on language planning,meanwhile improve the language output,and finallyachieve more fluent,accurate and natural communication.

oral fluency;time index;corpus

H 08

A

1674-5450(2017)04-0143-04

【責任編輯:趙 踐 責任校對:詹 麗】

2016-02-28

遼寧省教育廳人文社會科學一般項目(W2015314)

李紅菱,女(滿族),遼寧葫蘆島人,沈陽航空航天大學副教授,外國語言學及應用語言學碩士,主要從事外語教育研究。