高職信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)生自我管理能力實(shí)證研究

薛慧麗+郭孔生+邵孟良

摘 要:目前大多數(shù)企業(yè)都面臨轉(zhuǎn)型升級(jí),在企業(yè)出現(xiàn)“用工難”的同時(shí),學(xué)生則出現(xiàn)了“就業(yè)難”的結(jié)構(gòu)性矛盾,表現(xiàn)得最明顯、最突出的領(lǐng)域是技術(shù)含量高、更新?lián)Q代快的信息領(lǐng)域。只有緊緊圍繞“復(fù)合型、創(chuàng)新型、發(fā)展型”(簡(jiǎn)稱(chēng)為“CID”)三維培養(yǎng)目標(biāo),順應(yīng)高職院校管理體制和管理模式改革的發(fā)展趨勢(shì),緊緊抓住“培養(yǎng)積極的學(xué)習(xí)態(tài)度”、“構(gòu)建健康和諧的人際關(guān)系”、“擁有強(qiáng)烈的成功欲望”、“給予學(xué)生參與管理的機(jī)會(huì)”四個(gè)關(guān)鍵因素進(jìn)行,才能有效破解這個(gè)“兩難”問(wèn)題。

關(guān)鍵詞:高職信息類(lèi)專(zhuān)業(yè);自我管理能力;“CID”三維培養(yǎng)模式

作者簡(jiǎn)介:薛慧麗(1976-),女,河南漯河人,廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院講師,研究方向?yàn)橹悄苄畔⑻幚怼⒃朴?jì)算;郭孔生(1975-),男,廣西岑溪人,廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院副教授,研究方向?yàn)槿宋慕逃簧勖狭迹?972-),男,廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院副教授,研究方向?yàn)樾畔⑾到y(tǒng)開(kāi)發(fā)。

基金項(xiàng)目:廣東省高等教育學(xué)會(huì)高職高專(zhuān)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)委員會(huì)項(xiàng)目“云學(xué)分銀行的核心技術(shù)研究”(編號(hào):GDYJSKT16-07),主持人:薛慧麗;廣東省高等職業(yè)技術(shù)教育研究會(huì)項(xiàng)目“基于云計(jì)算的學(xué)分銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究”(編號(hào):GDGZ15Y134),主持人:薛慧麗;廣東省質(zhì)量工程項(xiàng)目“社會(huì)服務(wù)引領(lǐng)的高職理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)改革研究與實(shí)踐——以信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)為例”(編號(hào):GDJG2015201),主持人:邵孟良;廣州南陽(yáng)理工職業(yè)學(xué)院校級(jí)項(xiàng)目“軟件技術(shù)專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)方案頂層設(shè)計(jì)研究”(編號(hào):nyjg2016009)。主持人:邵孟良。

中圖分類(lèi)號(hào):G715 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1001-7518(2017)17-0049-07

中國(guó)職業(yè)教育的拓荒者啟蒙者、中國(guó)職業(yè)技術(shù)教育學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)俞仲文教授曾經(jīng)對(duì)高職教育的發(fā)展進(jìn)行了這樣的劃分:在上世紀(jì)90年代初,以深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院為代表的我國(guó)早期的高職院校是自身發(fā)展的1.0版,他們最早回答了什么是高職以及在中國(guó)的具體條件下如何去辦高職的問(wèn)題;從2003年起,隨著高職評(píng)估和示范校建設(shè)的開(kāi)展,我國(guó)高職院校大規(guī)模地進(jìn)行了校企合作、工學(xué)結(jié)合的系統(tǒng)化的實(shí)踐,成為高職院校的2.0版;而今,高職教育迎來(lái)了3.0版的時(shí)代。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)和加速全球化背景下,要直面經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及全球化的新要求:培養(yǎng)復(fù)合(Compound talents)、創(chuàng)新(Innovative talents)、發(fā)展(Developing talents)“三型”高素質(zhì)技術(shù)技能人才[1]。

一、高職學(xué)生在就業(yè)過(guò)程中遇到的“兩難”問(wèn)題及關(guān)鍵因素分析

近年來(lái),在珠江三角洲乃至全國(guó)的高職學(xué)生就業(yè)的時(shí)候,都會(huì)碰到一個(gè)讓他們疑惑的“兩難”問(wèn)題,一方面是企業(yè)出現(xiàn)了“用工難”,企業(yè)經(jīng)常都在打招聘廣告,可是就是找不到人;另一方面,高職院校學(xué)生出現(xiàn)了“就業(yè)難”,學(xué)生畢業(yè)后發(fā)現(xiàn)自己總是很難找到合適的工作,特別是在目前的大多數(shù)企業(yè)都面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)渡時(shí)期。在這樣的一種背景之下,企業(yè)“用工難”和學(xué)生“就業(yè)難”的這個(gè)結(jié)構(gòu)性矛盾,表現(xiàn)得最明顯、最突出的領(lǐng)域是技術(shù)含量高、更新?lián)Q代快的信息領(lǐng)域。

這“兩難”問(wèn)題到底如何化解?其關(guān)鍵因素是什么?本研究認(rèn)為:化解“兩難”問(wèn)題的關(guān)鍵性因素就是培養(yǎng)大批復(fù)合型、創(chuàng)新型、發(fā)展型的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。目前,因?yàn)槠髽I(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及經(jīng)濟(jì)全球化的新趨勢(shì),很多相關(guān)產(chǎn)業(yè)正由勞動(dòng)密集型向技術(shù)或知識(shí)密集型轉(zhuǎn)變,所以現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)規(guī)劃對(duì)高職教育提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)——要培養(yǎng)大批復(fù)合型、創(chuàng)新型、發(fā)展型的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。從培養(yǎng)一般的操作技能型人才到培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)技能型人才,即培養(yǎng)既有一定的技術(shù)運(yùn)用和革新能力,又有很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)技能的“灰領(lǐng)”人才,這其實(shí)就是化解“兩難”問(wèn)題的關(guān)鍵性方法。

要實(shí)現(xiàn)“培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)技能型人才”這一目標(biāo),就需要圍繞具備“復(fù)合型、創(chuàng)新型、發(fā)展型”這三個(gè)關(guān)鍵性特征要素,制定新的人才培養(yǎng)方案和課程體系。“用工難”主要是指招聘高素質(zhì)技術(shù)技能型人才“難”,是招聘具備“復(fù)合型、創(chuàng)新型、發(fā)展型”的高素質(zhì)技術(shù)技能人才“難”。“就業(yè)難”主要是指“一般的操作技能型人才”在就業(yè)時(shí)遇到的“難”,是不具備復(fù)合型、創(chuàng)新型、發(fā)展型高素質(zhì)技術(shù)技能的人才在就業(yè)時(shí)遇到的“難”。

“培養(yǎng)復(fù)合型、創(chuàng)新型、發(fā)展型高素質(zhì)技術(shù)技能人才”這個(gè)新時(shí)代的極具挑戰(zhàn)意義的培養(yǎng)目標(biāo),其實(shí)就是當(dāng)前高職教育、特別是技術(shù)含量高、更新?lián)Q代快的信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育培養(yǎng)目標(biāo)。為了研究如何才能更好實(shí)現(xiàn)這樣一個(gè)極具挑戰(zhàn)性的目標(biāo),“‘CID三維培養(yǎng)模式研究”課題組在近一年來(lái)開(kāi)展了較為深入的研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)要在學(xué)生基礎(chǔ)普遍較差的高職院校破解這個(gè)“兩難”問(wèn)題,緊緊圍繞“復(fù)合型、創(chuàng)新型、發(fā)展型”這個(gè)培養(yǎng)目標(biāo)與關(guān)鍵因素,不斷提高學(xué)生自我管理的能力與培養(yǎng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)的習(xí)慣是一條行之有效的途徑。

二、推行學(xué)生自我管理——破解“兩難”問(wèn)題的有效手段

(一)推行學(xué)生自我管理的必要性

現(xiàn)代心理學(xué)認(rèn)為,學(xué)生的學(xué)習(xí)不是一個(gè)被動(dòng)的吸收過(guò)程,而是以已有的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)的構(gòu)建新知識(shí)的過(guò)程,通過(guò)學(xué)生積極努力的探索而產(chǎn)生“新的結(jié)果”[2]。沒(méi)有改革就沒(méi)有出路;沒(méi)有尊重就沒(méi)有發(fā)展;沒(méi)有學(xué)生的自我管理,就沒(méi)有學(xué)生的獨(dú)立自主;沒(méi)有學(xué)生對(duì)新知識(shí)的主動(dòng)探索,就沒(méi)有學(xué)生的創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)新精神。只有通過(guò)學(xué)生的自我管理,才能培養(yǎng)他們自立、自主、自信、自強(qiáng)的精神,只有充分尊重學(xué)生的主體地位,才能培養(yǎng)他們的主體意識(shí)、自我意識(shí)和自我調(diào)節(jié)能力,只有把教育的“選擇權(quán)”還給學(xué)生,才能最大限度地激發(fā)學(xué)生創(chuàng)造的動(dòng)機(jī)和發(fā)揮學(xué)生創(chuàng)造的潛質(zhì)。

德國(guó)著名哲學(xué)家、柏林大學(xué)校長(zhǎng)費(fèi)希特認(rèn)為:“教育必須培養(yǎng)人的自我決定能力,而不是要培養(yǎng)人去適應(yīng)傳統(tǒng)的世界的能力不是首先要去傳授知識(shí)和技能,而是要去喚醒學(xué)生的力量,培養(yǎng)他們自我學(xué)習(xí)的主動(dòng)性、抽象的歸納力和理解力,以便能使他們?cè)谀壳盁o(wú)法預(yù)料的種種未來(lái)局勢(shì)中,自己作出有意義的選擇。[3]”所以,在高職信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)生中大力推行自我管理的理念,積極培養(yǎng)學(xué)生的自主性、積極性、創(chuàng)造性和主觀能動(dòng)性,就成了高技術(shù)技能人才“CID”三維培養(yǎng)模式研究的重點(diǎn),而這一重點(diǎn)絕對(duì)不是學(xué)生在被動(dòng)管理的情景下能完成的,其最主要的途徑一定是通過(guò)學(xué)生的自我管理實(shí)現(xiàn)的。那種依靠老師指令才能進(jìn)行的被動(dòng)式管理,是沒(méi)有辦法讓學(xué)生的自我管理能力得到提高的。學(xué)生自我管理能力的缺失,表現(xiàn)在日常生活與學(xué)習(xí)中,就是缺乏自主性、積極性、創(chuàng)造性和主觀能動(dòng)性,往往還會(huì)因?yàn)榭刂颇芰Σ疃a(chǎn)生各種各樣不同程度的問(wèn)題行為。如果學(xué)生學(xué)會(huì)了自我管理,那就意味著學(xué)生的自主性強(qiáng)、積極性高、擁有主觀能動(dòng)性和創(chuàng)新精神,這是學(xué)生成長(zhǎng)過(guò)程中必須培養(yǎng)的重要素質(zhì)。只有學(xué)生學(xué)會(huì)了自我管理,他們的自主性、他們的自立精神,他們的獨(dú)立人格,他們的個(gè)性發(fā)展,他們的綜合素質(zhì),才有可能實(shí)現(xiàn)和諧統(tǒng)一、全面發(fā)展。

(二)學(xué)生自我管理的四個(gè)關(guān)鍵因素的實(shí)證研究

一般認(rèn)為,自我管理能力強(qiáng)的學(xué)生都善于管理自己的健康、時(shí)間、金錢(qián)以及處理好自己的人際關(guān)系,并且具有較強(qiáng)的“主人翁”意識(shí),平時(shí)積極參與各種社團(tuán)的活動(dòng)。學(xué)習(xí)習(xí)慣好的學(xué)生則擁有明確的學(xué)習(xí)目標(biāo)、端正的學(xué)習(xí)態(tài)度、濃厚的學(xué)習(xí)興趣、科學(xué)的學(xué)習(xí)方法。自我管理能力強(qiáng)的學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣就好,同時(shí),學(xué)習(xí)習(xí)慣好的學(xué)生自我管理能力也強(qiáng),兩者是相輔相成的關(guān)系。課題組采用高職學(xué)生自我管理能力調(diào)查問(wèn)卷,對(duì)高職信息類(lèi)學(xué)生在學(xué)習(xí)自我管理、生活自我管理、提升自我管理、參與自我管理等方面進(jìn)行調(diào)查,然后用SPSS18.0進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)了影響學(xué)生自我管理能力提升的起決定作用的關(guān)鍵因素有四個(gè):分別是學(xué)習(xí)態(tài)度、人際關(guān)系、成功欲望、管理興趣。

1.調(diào)研基本要素概況。在這次調(diào)查中,課題組隨機(jī)抽取了筆者所在學(xué)院信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)大一、大二、大三這三個(gè)年級(jí)的共260名學(xué)生進(jìn)行調(diào)查,問(wèn)卷收回后,剔除無(wú)效問(wèn)卷,有效問(wèn)卷為243份。其中男生146人,女生97人;獨(dú)生子女40人,非獨(dú)生子女203人;大一81人,大二85人,大三57人;學(xué)院社團(tuán)或協(xié)會(huì)人員162人,非學(xué)校社團(tuán)或協(xié)會(huì)人員81人。所采用的“高職學(xué)生自我管理能力的調(diào)查問(wèn)卷”主要包括學(xué)習(xí)自我管理、生活自我管理、提升自我管理、參與自我管理等四個(gè)部分,共52個(gè)項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)自我管理的因子均有明確表述,要求被試者在5點(diǎn)量表(極不符合、較不符合、一般符合、基本符合、非常符合)上作相應(yīng)評(píng)價(jià)。

首先是對(duì)這次調(diào)查問(wèn)卷的統(tǒng)計(jì)結(jié)果用SPSS軟件進(jìn)行整體分析,其KMO值為0.857,指標(biāo)統(tǒng)計(jì)量大于0.80,呈現(xiàn)“良好”標(biāo)準(zhǔn),表示變量間有共同因素存在,變量適合進(jìn)行因素分析。此外,Bartlett's球形檢驗(yàn)的X2值為6820.344,自由度為1225,達(dá)到0.05顯著性水平。此處的顯著性概率值p=0.000<0.05,拒絕虛無(wú)假設(shè),也表明總體相關(guān)矩陣間有共同因素存在,變量適合進(jìn)行因素分析。如果KMO值愈接近1,表示整體數(shù)據(jù)愈適合進(jìn)行因素分析,而個(gè)別題項(xiàng)的MSA值愈接近1,則表示個(gè)別題項(xiàng)愈適合進(jìn)行因素分析,經(jīng)過(guò)反映像相關(guān)矩陣分析,發(fā)現(xiàn)個(gè)別題項(xiàng)的MSA值最小是0.632,所有題項(xiàng)的MSA值均>0.50,表示所有個(gè)別題項(xiàng)都適合投入于因素分析程序中。

其次是采用主成份分析&轉(zhuǎn)軸法對(duì)“高職學(xué)生自我管理能力的調(diào)查問(wèn)卷”的學(xué)習(xí)自我管理、生活自我管理、提升自我管理、參與自我管理等四組數(shù)據(jù)逐一進(jìn)行分析,刪除了萃取后共同度小于0.200的共同性甚低的因子,所保留的41個(gè)項(xiàng)目負(fù)荷均大于0.40。

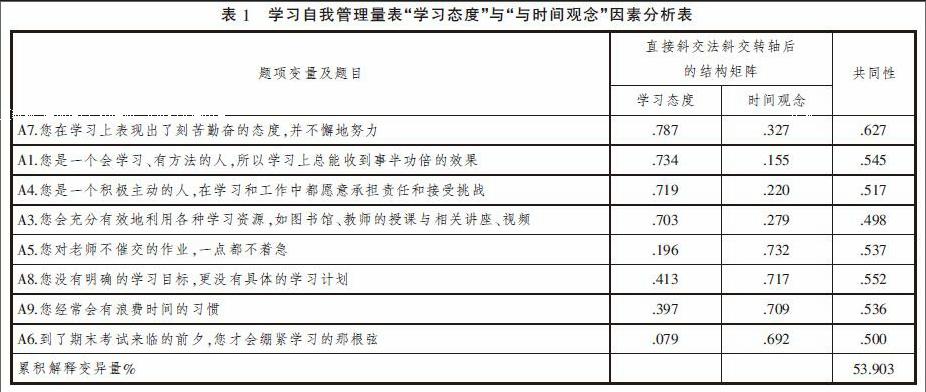

2.高職學(xué)生學(xué)習(xí)自我管理問(wèn)卷分析。對(duì)學(xué)習(xí)自我管理問(wèn)卷分析結(jié)果表明,KMO值為0.812,Bartlett's球形檢驗(yàn)的X2值為776.478,自由度為28,達(dá)到0.05顯著性水平,顯著性概率值p=0.000<0.05,拒絕虛無(wú)假設(shè),也表明總體相關(guān)矩陣間有共同因素存在,變量適合進(jìn)行因素分析。采用了主成份分析&轉(zhuǎn)軸法進(jìn)行分析,刪除了萃取后共同度小于0.200的共同性甚低的因子,最后共提取兩個(gè)因子,累計(jì)方差貢獻(xiàn)率為53.903%。所保留的8個(gè)因子負(fù)荷均大于0.40,見(jiàn)表1。

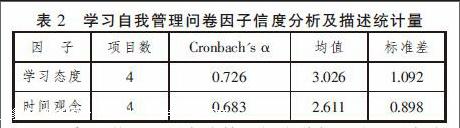

據(jù)學(xué)習(xí)自我管理問(wèn)卷兩個(gè)因子所含內(nèi)容,將因子1命名為學(xué)習(xí)態(tài)度,因子2命名為時(shí)間觀念。統(tǒng)計(jì)分析表明,兩個(gè)因子均具有較好的內(nèi)部一致性,就高職學(xué)生自我管理能力而言,最重要的因子是學(xué)習(xí)態(tài)度,其次是時(shí)間觀念,見(jiàn)表2。

3.高職學(xué)生生活自我管理問(wèn)卷分析。對(duì)生活自我管理問(wèn)卷分析結(jié)果表明,KMO值為0.737,Bartlett's球形檢驗(yàn)的X2值為1262.932,自由度為78,達(dá)到0.05顯著性水平,顯著性概率值p=0.000<0.05,拒絕虛無(wú)假設(shè),也表明總體相關(guān)矩陣間有共同因素存在,變量適合進(jìn)行因素分析。采用了主成份分析&轉(zhuǎn)軸法進(jìn)行分析,刪除了萃取后共同度小于0.200的共同性甚低的因子,最后共提取三個(gè)因子,累計(jì)方差貢獻(xiàn)率為50.280%。所保留的13個(gè)因子負(fù)荷均大于0.40,見(jiàn)表3。

據(jù)生活自我管理問(wèn)卷三個(gè)因子所含內(nèi)容,將因子1命名為心理特點(diǎn),因子2命名為人際關(guān)系,因子3命名為金錢(qián)管理。統(tǒng)計(jì)分析表明,除金錢(qián)管理這外因子外,其他兩個(gè)因子均具有可以接受的內(nèi)部一致性,就高職學(xué)生自我管理能力而言,最重要的因子是人際關(guān)系,其次是心理特點(diǎn),見(jiàn)表4。

4.高職學(xué)生提升自我管理問(wèn)卷分析。對(duì)提升自我管理問(wèn)卷分析結(jié)果表明,KMO值為0.871,Bartlett's球形檢驗(yàn)的X2值為1245.673,自由度為55,達(dá)到0.05顯著性水平,顯著性概率值p=0.000<0.05,拒絕虛無(wú)假設(shè),表明總體相關(guān)矩陣間有共同因素存在,變量適合進(jìn)行因素分析。采用了主成份分析&轉(zhuǎn)軸法進(jìn)行分析,刪除了萃取后共同度小于0.200的共同性甚低的因子,最后共提取三個(gè)因子,累計(jì)方差貢獻(xiàn)率為55.871%。所保留的11個(gè)因子負(fù)荷均大于0.40,見(jiàn)表5。

據(jù)提升自我管理問(wèn)卷三個(gè)因子所含內(nèi)容,將因子1命名為人格特點(diǎn),因子2命名為成功欲望,因子3命名為未來(lái)意識(shí)。統(tǒng)計(jì)分析表明,三個(gè)因子均具有可以接受的內(nèi)部一致性,就高職學(xué)生自我管理能力而言,最重要的因子是未來(lái)意識(shí),其次是人格特點(diǎn),見(jiàn)表6。

5.高職學(xué)生參與自我管理問(wèn)卷分析。對(duì)參與自我管理問(wèn)卷分析結(jié)果表明,KMO值為0.875,Bartlett's球形檢驗(yàn)的X2值為734.133,自由度為36,達(dá)到0.05顯著性水平,顯著性概率值p=0.000<0.05,拒絕虛無(wú)假設(shè),也表明總體相關(guān)矩陣間有共同因素存在,變量適合進(jìn)行因素分析。采用了主成份分析&轉(zhuǎn)軸法進(jìn)行分析,刪除了萃取后共同度小于0.200的共同性甚低的因子,最后共提取三個(gè)因子,累計(jì)方差貢獻(xiàn)率為58.891%。所保留的9個(gè)因子負(fù)荷均大于0.40,見(jiàn)表7。

據(jù)參與自我管理問(wèn)卷三個(gè)因子所含內(nèi)容,將因子1命名為管理興趣,因子2命名為管理取向,因子3命名為管理意見(jiàn)。統(tǒng)計(jì)分析表明,三個(gè)因子均具有可以較好的內(nèi)部一致性,就高職學(xué)生自我管理能力而言,最重要的因子是管理取向,其次是管理興趣,見(jiàn)表8。

再次是驗(yàn)證假設(shè),這次研究的假設(shè)是參加學(xué)校社團(tuán)或協(xié)會(huì)的學(xué)生的自我管理能力要比不參加學(xué)校社團(tuán)或協(xié)會(huì)的學(xué)生的自我管理能力強(qiáng),并具有顯著差異,相關(guān)分組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表9。

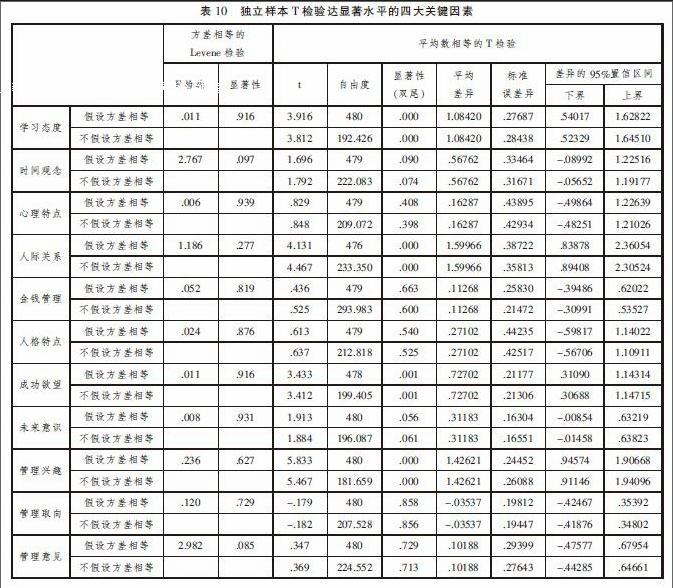

就學(xué)習(xí)態(tài)度依變量而言,參加社團(tuán)學(xué)生的平均數(shù)(M=13.8237)高于沒(méi)有參加社團(tuán)的(M=12.7395);就時(shí)間觀念依變量而言,參加社團(tuán)學(xué)生的平均數(shù)(M=12.0718)高于沒(méi)有參加社團(tuán)的(M=11.5042);就心理特點(diǎn)依變量而言,參加社團(tuán)學(xué)生的平均數(shù)(M=15.0193)高于沒(méi)有參加社團(tuán)的(M=14.6555);就人際關(guān)系依變量而言,參加社團(tuán)學(xué)生的平均數(shù)(M=17.9610)高于沒(méi)有參加社團(tuán)的(M=16.3613);從表9中可以看出,除了管理取向這個(gè)依變量,其他各依變量統(tǒng)計(jì)的結(jié)果均是參加社團(tuán)學(xué)生的平均數(shù)高于沒(méi)有參加社團(tuán)的。但是這種組別間平均數(shù)高低的差異,必須經(jīng)過(guò)T檢驗(yàn)才能確知其差異值是否達(dá)到顯著,若T檢驗(yàn)的結(jié)果的統(tǒng)計(jì)量未達(dá)到顯著水平,這種差異是沒(méi)有意義的,因?yàn)樗赡苁浅闃诱`差或偶然造成的,所以還必須經(jīng)過(guò)T檢驗(yàn)才能下最終結(jié)論。獨(dú)立T檢驗(yàn)的相關(guān)結(jié)果,見(jiàn)表10。

從表10中的Levene法的F檢驗(yàn)結(jié)果中可以看到,顯著性p最小值為0.085,均大于0.05,未達(dá)0.05顯著性水平,應(yīng)接受虛無(wú)假設(shè),表示應(yīng)將兩組方差視為相等,所以T檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)要看第一行假設(shè)方差相等中的數(shù)值。從表中T檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)可以看到,顯著性(雙尾)p值小于0.05達(dá)到顯著水平的組別有學(xué)習(xí)態(tài)度(0.000)、人際關(guān)系(0.000)、成功欲望(0.001)、管理興趣(0.000)四個(gè)組別。而時(shí)間觀念、心理特點(diǎn)、金錢(qián)管理、人格特點(diǎn)、未來(lái)意識(shí)、管理取向、管理意見(jiàn)等七個(gè)組別都沒(méi)達(dá)到顯著水平。由此可知,影響高職學(xué)生自我管理提升的關(guān)鍵因素主要有學(xué)習(xí)態(tài)度、人際關(guān)系、成功欲望、管理興趣等四個(gè)。

三、抓住四大關(guān)鍵因素積極推進(jìn)學(xué)生自我管理,破解“兩難”問(wèn)題的研究成效

高職教育迎來(lái)了3.0版的時(shí)代,如何才能更有效地培養(yǎng)復(fù)合型、創(chuàng)新型、發(fā)展型高素質(zhì)技術(shù)技能人才,如何才能更好地實(shí)現(xiàn)這個(gè)培養(yǎng)目標(biāo),其有效的途徑是什么,課題組正按照這次問(wèn)卷調(diào)查與統(tǒng)計(jì)分析得出的、影響高職學(xué)生自我管理提升的學(xué)習(xí)態(tài)度、人際關(guān)系、成功欲望、管理興趣等四個(gè)關(guān)鍵因素,提升學(xué)生自我管理能力,積極推進(jìn)“CID”三維培養(yǎng)模式研究,全面提高破解“兩難”問(wèn)題的成效。

1.學(xué)生積極學(xué)習(xí)態(tài)度的培養(yǎng)。課題組目前主要通過(guò)“真實(shí)項(xiàng)目”的開(kāi)發(fā)實(shí)踐,培養(yǎng)“卓越軟件高技術(shù)技能人才團(tuán)隊(duì)”的實(shí)踐能力與應(yīng)用水平,并隨著學(xué)生參與項(xiàng)目的技術(shù)含量提高與主動(dòng)解決問(wèn)題能力的提升,實(shí)現(xiàn)具有“三型”(復(fù)合、創(chuàng)新、發(fā)展)的高技術(shù)技能人才的“CID”三維培養(yǎng)目標(biāo)。

2.健康和諧人際關(guān)系的構(gòu)建。人際關(guān)系是社會(huì)生活的中心課題。高職院校是高等教育的重要組成部分,同時(shí)也是傳播和諧文化,培育和諧社會(huì)建設(shè)者的重要基地[4]。本課題組在完成專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)傳授與職業(yè)技能的培養(yǎng)的同時(shí),還根據(jù)學(xué)生的基礎(chǔ)與專(zhuān)業(yè)的方向,成立相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì),組織學(xué)生積極參與技術(shù)研發(fā)與社會(huì)服務(wù)。在專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)里我們完成了特色培養(yǎng),同學(xué)們也實(shí)現(xiàn)了專(zhuān)長(zhǎng)發(fā)展,更重要的是同學(xué)們?cè)趫F(tuán)隊(duì)里學(xué)會(huì)團(tuán)結(jié)一致,學(xué)習(xí)面對(duì)困難,學(xué)會(huì)互相幫助,同時(shí)也學(xué)會(huì)如何構(gòu)建健康和諧的人際關(guān)系。

3.讓每個(gè)學(xué)生在項(xiàng)目實(shí)踐中找到更強(qiáng)烈的成功欲望。本課題組將持續(xù)不斷地努力拓寬項(xiàng)目的來(lái)源,提升項(xiàng)目的技術(shù)含量,爭(zhēng)取把企業(yè)最真實(shí)的項(xiàng)目拿回來(lái)給學(xué)生做。讓學(xué)生在項(xiàng)目實(shí)踐中學(xué)習(xí),讓學(xué)生在項(xiàng)目實(shí)踐中提高,讓學(xué)生在項(xiàng)目實(shí)踐中體驗(yàn)成功的樂(lè)趣,讓學(xué)生在項(xiàng)目實(shí)踐中找到更強(qiáng)烈的成功欲望。讓學(xué)生在項(xiàng)目實(shí)踐中產(chǎn)生積極的突破傳統(tǒng)動(dòng)機(jī)。

4.順應(yīng)學(xué)生的管理興趣,讓學(xué)生擁有更多參與管理的機(jī)會(huì)。早在20世紀(jì)的90年代,聯(lián)合國(guó)在《21世紀(jì)的高等教育:展望和行動(dòng)世界宣言》中就曾明確指出“國(guó)家和高等院校的決策者應(yīng)把學(xué)生及其需要作為關(guān)心的重點(diǎn),并應(yīng)將他們視為高等教育改革的主要參與負(fù)責(zé)人的受益者[5]”。“學(xué)生參與式管理”一定會(huì)成為全世界高等學(xué)校、高職院校管理體制和管理模式改革的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。這次問(wèn)卷調(diào)查中發(fā)現(xiàn),學(xué)生在參與管理方面的興趣非常突出,他們非常樂(lè)意參加到學(xué)校管理或項(xiàng)目管理中來(lái),他們覺(jué)得參加自己感興趣的團(tuán)體,可以交到很多志同道合的朋友,在這個(gè)團(tuán)體中他們覺(jué)得自己的管理能力、組織能力、協(xié)調(diào)能力、交往能力都得到了很大提升。根據(jù)學(xué)生的基礎(chǔ)與專(zhuān)業(yè)的方向而成立的專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì),不但是一個(gè)專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的團(tuán)體,而且是一個(gè)可以讓學(xué)生參與管理的團(tuán)隊(duì)。這是積極推進(jìn)學(xué)生自我管理,破解“兩難”問(wèn)題的重中之中。

綜上所述,抓住學(xué)習(xí)態(tài)度、人際關(guān)系、成功欲望、管理興趣四大關(guān)鍵因素,順應(yīng)高職院校管理體制和管理模式改革的發(fā)展趨勢(shì),積極推進(jìn)學(xué)生自我管理,提升學(xué)生自我管理能力,進(jìn)而培養(yǎng)學(xué)生積極的學(xué)習(xí)態(tài)度,構(gòu)建健康和諧的人際關(guān)系,讓每個(gè)學(xué)生在項(xiàng)目實(shí)踐中找到更強(qiáng)烈的成功欲望,順應(yīng)學(xué)生的管理興趣,讓學(xué)生擁有更多參與管理的機(jī)會(huì),最終達(dá)到國(guó)家與當(dāng)代職業(yè)教育復(fù)合型、創(chuàng)新型、發(fā)展型高素質(zhì)技術(shù)技能人才的培養(yǎng)目標(biāo),就可以順利破解企業(yè)“用工難”和學(xué)生“就業(yè)難”的這個(gè)結(jié)構(gòu)性矛盾。

參考文獻(xiàn):

[1]俞仲文.時(shí)代呼喚高職教育3.0版[N].中國(guó)青年報(bào),2013-01-14.

[2]王海升.論中國(guó)社會(huì)文化背景下的大學(xué)人文教育[J].教育與職業(yè),2005(27):13-15.

[3]袁勇,楊毅.論現(xiàn)代管理理念與提高教學(xué)質(zhì)量[J].沈陽(yáng)建筑大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2007(3):375-377.

[4]謝征宇,王靜,洪妮.高職院校學(xué)生人際關(guān)系現(xiàn)狀調(diào)查與分析[J].中國(guó)職業(yè)技術(shù)教育,2008(23):34-36.

[5]趙中建.全球教育發(fā)展的研究熱點(diǎn):90年代來(lái)自聯(lián)合國(guó)教科文組織的報(bào)告[M].北京:教育科學(xué)出版社,2003.

責(zé)任編輯 時(shí)紅兵