互聯網與農業結構轉型升級的協整效應研究

——以江蘇省為例

杜晨浩,馬衡雨,余德貴

(1.南京農業大學經濟管理學院,江蘇 南京210095;2.南京農業大學農村信息化工程技術研究中心,江蘇 南京 210095)

互聯網與農業結構轉型升級的協整效應研究

——以江蘇省為例

杜晨浩1,馬衡雨2,余德貴2

(1.南京農業大學經濟管理學院,江蘇 南京210095;2.南京農業大學農村信息化工程技術研究中心,江蘇 南京 210095)

以江蘇省為例,建立衡量互聯網發展的指標體系,通過構建計量經濟回歸模型,實證分析了江蘇省互聯網發展與農業結構轉型升級的協整效應。結果表明:互聯網發展對農業產業發展及結構調整有著顯著影響,江蘇省應針對不同區域有側重的提高互聯網發展水平,以適應不同區域的農業產業發展模式。

互聯網發展;農業結構變化;JJ協整;江蘇

近年來,我國農業發展已取得巨大成績,相關產業體系和經營管理模式日趨完善,為經濟社會持續健康發展提供了有力支撐。江蘇省現代農業發展已經進入“新常態”,然而進一步發展面臨著新的問題:農產品滯銷嚴重、農業轉型升級乏力、資源環境“硬約束”加劇,江蘇省農業增效與農民增收遇到了新的“瓶頸”,迫切需要轉變農業發展方式,優化農業產業結構。李克強總理在2015年政府工作報告中首次提出了“互聯網+”戰略,農業互聯網將成為優化農業產業結構、提高農業生產與經營管理效率的主要手段,這為“新常態”下區域農業發展升級和供給側結構性改革創造了新的驅動力和機遇。

中國互聯網產業隨著經濟的發展而發展,取得了巨大的進步,在推動經濟社會發展及轉型中起到了至關重要的作用[1]。根據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)的統計數據,中國網民規模及互聯網普及率均超過世界平均水平,其中網民規模全球第一,截至2015年12月,中國網民總數達到6.88億,是世界上網民數量最多的國家。當前江蘇互聯網基礎資源設施完善,互聯網普及率高且應用廣泛。

互聯網產業作為新興產業,其發展時間相對較短,關于互聯網產業的研究也較少,甚至還沒有系統的關于互聯網產業分類的相關研究[2]。在互聯網發展水平的研究中,俞立平[3]建立了衡量我國互聯網發展水平的指標體系,并確定了各指標的權重;王青華等[4]統計分析了全國各省份互聯網發展與該地區經濟發展水平的關聯度,發現區域經濟發展水平越高,該地區的網絡發展水平也越高;謝印成等[5]實證分析了我國互聯網發展對經濟增長的影響;何菊香等[6]基于29個省市的面板數據實證分析了互聯網產業發展的影響因素,并得出中國互聯網產業的發展水平具有明顯的地域差異。從研究結果來看,學者們大都認為互聯網的發展對區域經濟發展有著顯著影響,且這種影響是存在區域差異的。此外,就影響互聯網發展水平的因素目前仍未形成統一的衡量標準。因此,筆者擬從農業產業結構優化的角度,建立互聯網發展指標體系,并構建計量經濟模型探索互聯網發展對農業產業結構的促進作用;并且在互聯網的背景下,針對蘇南、蘇中、蘇北的農業產業現狀,對構建江蘇省不同區域的農業發展模式提供相關建議。

1 研究區域概況

2015年江蘇省農業生產平穩,糧食總產實現“十二連增”,全年總產量達3 561.3萬t,比2014年增長2.0%;林牧漁業總體穩定,全年造林面積4.1萬hm2,比2014年下降30%;全年豬牛羊禽肉產量359.2萬t,比2014年下降2.7%;水產品總產量522.1萬t,比2014年增長0.6%。農林牧漁業產值占農業總產值的比重分別為52.94%、1.84%、17.95%和21.58%。從地區來看,蘇南現代化建設示范區引領帶動作用逐步顯現,蘇中融合發展、特色發展加快推進,蘇北大部分指標增幅繼續高于全省平均水平,蘇中、蘇北經濟總量對全省的貢獻率達46.2%,比2014年提高1.4個百分點。

互聯網發展方面,截至2015年底,江蘇省網民規模為4 416萬人,與2014年相比增長142萬人,增長了3.3個百分點;互聯網普及率為55.5%,比2014年增長了1.7個百分點,比全國平均水平高5.2個百分點;光纜線路總長度為251.2萬km,位居全國第一;互聯網省際出口帶寬為13 590 G,位居全國第二,同比增長60.8%;互聯網寬帶接入端口總數為3 572萬個,位居全國第二;移動電話基站數為32.5萬個,位居全國第三(數據來源《2015年江蘇省互聯網發展狀況報告》)。綜合來看,江蘇省互聯網發展水平較高,基礎設施資源豐富,互聯網普及率高,且互聯網在經濟社會中的應用逐步加強。

2 材料與方法

2.1 數據來源

文章所用的互聯網上網人數的數據來源于《中國統計年鑒》(2003~2014);信息傳輸、軟件和信息技術服務業總產值的數據來源于《江蘇統計年鑒》(2003~2014)。江蘇省農林牧漁服務業產值與剩余農業總產值的數據來源于《江蘇統計年鑒》,蔬菜園藝產值的數據來源于《中國農村統計年鑒》。

2.2 互聯網與農業結構變化的驅動模型

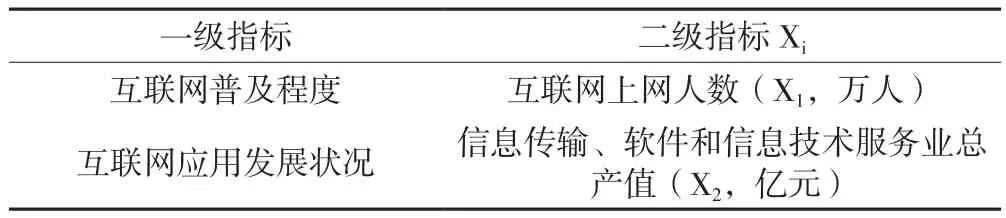

2.2.1 互聯網發展指標體系 結合現有的研究成果,綜合中國互聯網絡信息中心(CNNIC)及相關統計年鑒中發布的互聯網相關指標數據,并考慮數據的可獲得性和指標的科學性、共線性,最終選用了江蘇省互聯網上網人數及信息傳輸、軟件和信息技術服務業總產值作為衡量互聯網發展水平的指標,見表1。互聯網上網人數是衡量互聯網普及程度的指標,也能一定程度反映互聯網發展的基礎設施水平;根據梅特卡夫定律,網絡的價值是隨著用戶數量的平方數增加而增加的,因此該指標對于反映互聯網發展水平具有重要意義。而信息傳輸、軟件和信息技術服務業總產值則能衡量互聯網的應用水平及其相關產業的發展狀況,一定程度上能反映出互聯網的綜合應用發展情況。

表1 互聯網發展指標體系

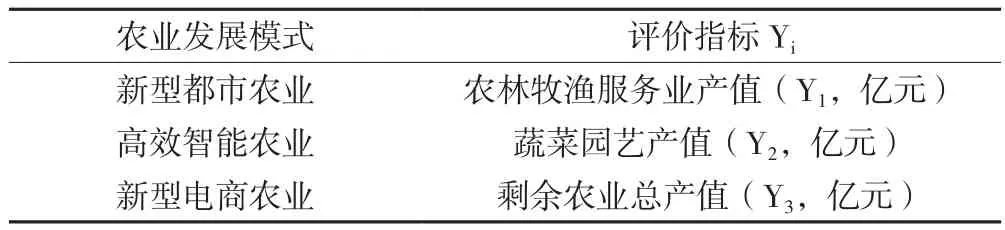

2.2.2 農業發展模式指標體系結合具體的研究對象及內容,該文中農業發展模式主要是新型都市農業、高效智能農業及新型電商農業3種現代農業發展模式。如表2所示,新型都市農業是緊密依托并服務于都市的農業,兼具經濟社會及生態功能,主要為以南京、蘇州、無錫、常州等都市的市場需求為導向,為其提供一系列服務,并涉及到農產品加工業等,選用“農林牧漁服務業產值”作為評價指標;高效智能農業主要指設施農業,包括設施養殖、設施園藝及蔬菜產業,該文選用“蔬菜園藝和畜牧業產值”作為評價指標;新型電商農業選擇農業總產值中除以上指標外的“剩余農業總產值”評價指標,一定程度上反映了農產品的生產規模和交易規模。

表2 農業發展模式指標體系

2.2.3 互聯網對于農業結構變化的協整模型 研究建立了多元回歸模型,采用Johansen- Juselius檢驗法(JJ檢驗法)對因變量與自變量之間的協整關系進行檢驗分析,建立以下時間序列回歸模型:

式中,LNY1表示農林牧漁業服務業產值的自然對數變量,LNY2表示蔬菜園藝產值的自然對數變量;LNY3表示剩余農業總產值的對數變量;LNX1表示互聯網上網人數的自然對數變量;LNX2表示信息傳輸、軟件和信息技術服務業總產值的自然對數變量;α和β分別表示常數項和變量回歸系數,β同時也表示互聯網對于產業發展的效應彈性,ε表示隨機誤差項。

3 結果與分析

3.1 變量相關性分析

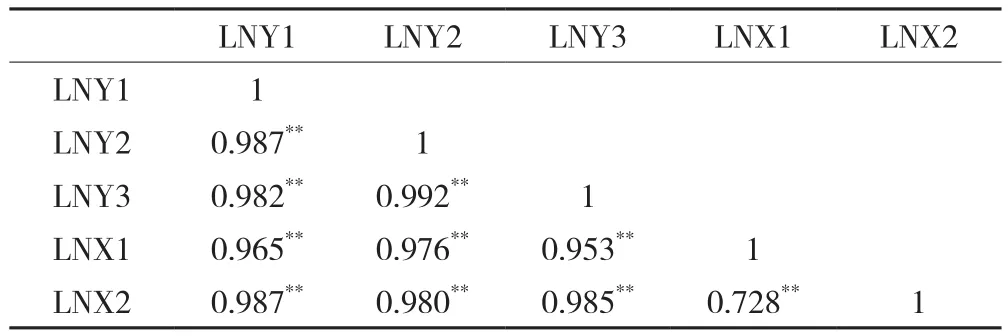

選取江蘇省2003~2014年農林牧漁服務業產值(Y1)、蔬菜園藝產值(Y2)和剩余農業總產值(Y3)的數據,建立時間序列數據的協整模型,從互聯網上網人數(X1)和信息傳輸、軟件和信息技術服務業總產值(X2)兩個方面分析互聯網發展水平對江蘇省農林牧漁業的影響。由于各變量數值較大,為消除異方差的影響,故對各變量進行自然對數處理后再納入回歸模型。文章運用Eviews8.0進行實證分析,各描述性統計分析結果如表3所示,變量之間的相關性分析如表4所示。

表3 變量描述性統計

表4 相關性分析結果

由表4相關性分析結果可知,互聯網上網人數和信息傳輸、軟件和信息技術服務業總產值與江蘇省農林牧漁服務業、蔬菜園藝產業及剩余農業總產值均呈現出顯著的正相關關系,相關系數均在0.95以上,為高度相關,說明江蘇省互聯網發展水平的提升能夠有效地促進農林牧漁服務業、蔬菜園藝產業和農業的發展。同時,互聯網上網人數與信息傳輸、軟件和信息技術服務業總產值之間的相關系數為0.728,根據共線性判斷標準,若自變量之間的相關系數小于0.8,則表明自變量之間不存在多重共線性,由此可知互聯網上網人數與信息傳輸、軟件和信息技術服務業總產值不存在多重共線性,為此可以進一步進行協整分析。

3.2 JJ協整檢驗

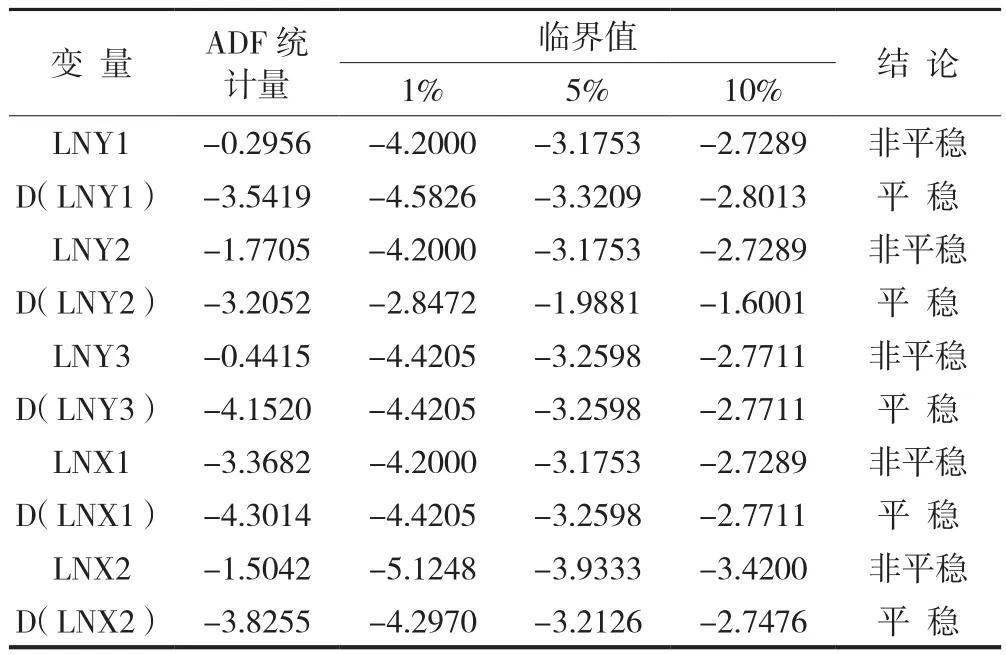

為避免出現偽回歸現象,首先對各變量進行平穩性檢驗,平穩性檢驗的方法包括ADF檢驗和非參數PP法,該研究采用較為常見的ADF檢驗對變量的平穩性進行檢驗,檢驗結果如表5所示。

表5 ADF檢驗結果

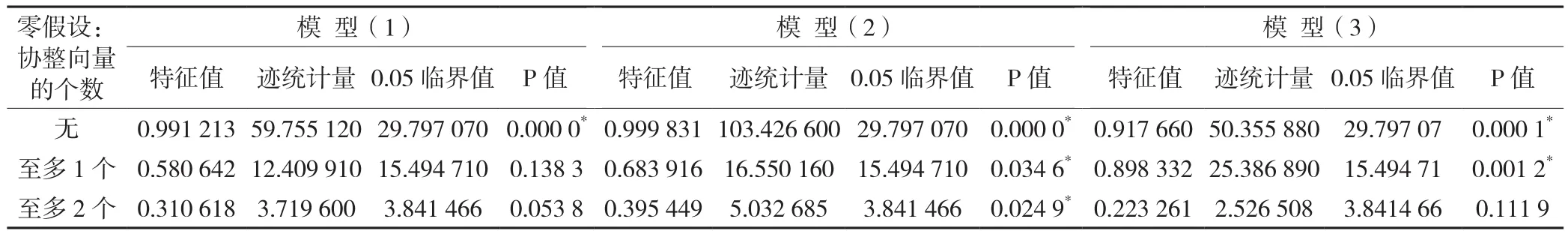

由表5的平穩性檢驗結果可知,各變量的原始序列均沒有通過平穩性檢驗,但所有變量的一階差分序列在5%水平上均通過了平穩性檢驗,即均為一階單整,可進一步進行協整檢驗。檢驗結果如表6所示。由各個模型JJ檢驗結果可知,3個模型的自變量與因變量在“不存在協整關系”上的顯著性概率P值小于0.05,拒絕“不存在協整關系”的假設,模型(1)存在一個協整關系,模型(2)存在3個協整關系,模型(3)存在2個協整關系。

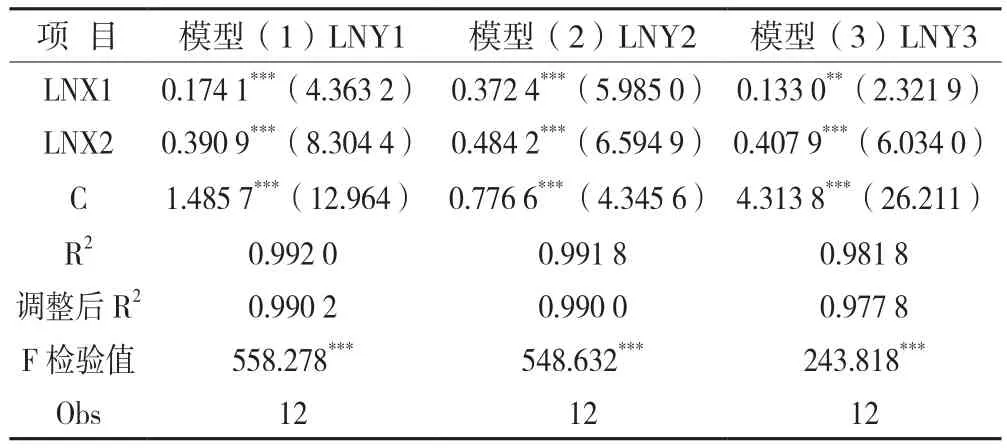

JJ協整檢驗顯示3個模型的自變量與因變量之間均存在協整關系,進一步對解釋變量與被解釋變量進行OLS回歸,回歸分析結果如表7所示。

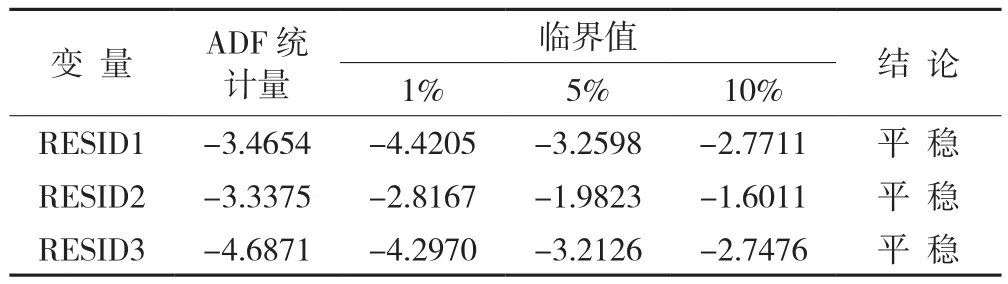

進一步,對各個方程的殘差序列進行平穩性檢驗,如表8所示,各個方程的殘差均在5%顯著性水平上通過ADF檢驗。這表明各回歸方程殘差序列平穩,即自變量與各個因變量之間的長期均衡關系成立。

表6 各模型的協整檢驗結果

表7 各變量的 OLS回歸結果

表8 方程殘差序列平穩性檢驗

3.3 小 結

由回歸結果可知,互聯網上網人數與農林牧漁服務業產值、蔬菜園藝產值和剩余農業總產值均呈現出顯著的正相關關系,且均在1%或5%的顯著性水平上通過了T假設檢驗,即互聯網上網人數每上升一個百分點,江蘇省農林牧漁服務業產值、蔬菜園藝產值和剩余農業總產值分別上升0.174 1、0.372 4、0.133 0個百分點,說明互聯網上網人數的增長對江蘇省農林牧漁服務業產值、蔬菜園藝產值和剩余農業總產值均具有顯著的正向影響作用,且對蔬菜園藝產值的影響程度要高于對農林牧漁服務業產值和剩余農業總產值的影響程度。

信息傳輸、軟件和信息技術服務業總產值與江蘇省農林牧漁服務業產值、蔬菜園藝產值和剩余農業總產值均呈現出顯著的正相關關系,且均在1%顯著性水平上通過了T假設檢驗,即信息傳輸、軟件和信息技術服務業總產值每上升一個百分點,江蘇省農林牧漁服務業產值、蔬菜園藝產值和剩余農業總產值分別上升0.390 9、0.484 2、0.407 9個百分點,說明信息傳輸、軟件和信息技術服務業的發展對江蘇省農林牧漁服務業產值、蔬菜園藝產值和剩余農業總產值均具有顯著的正向影響作用,信息傳輸、軟件和信息技術服務業總產值同樣對蔬菜園藝產值的影響程度要高于對農林牧漁服務業產值和剩余農業總產值的影響程度。

實證分析結果也印證了前文的理論分析,互聯網對于農業結構的調整、農業發展模式的創新驅動主要是由于互聯網的發展能帶來農業生產技術創新,并能提高農產品交易效率、改善農業生態環境。因此,互聯網的發展會促進農業技術進步與創新、優化資源配置效率、擴大設施裝備應用面積、提高生產效率,并能推動農產品產銷對接平臺的建設,降低交易成本,從而促進農業產業發展,實現“互聯網+農業”的深度融合。

從農業產業來看,由于模型中的參數β也表示互聯網對于產業發展的效應彈性,從回歸結果可以看出,江蘇省互聯網發展水平的提升對于農業產業的發展具有顯著的促進作用,特別是對于以蔬菜園藝產業為主要內容的高效設施農業具有較大作用。因此,不同地區在選擇農業產業發展模式時,可以根據模型中的參數β來確定,并考慮到各區域的社會經濟發展狀況以及資源稟賦,最終得出最佳發展途徑。

4 討 論

根據2015年度《江蘇省互聯網發展狀況報告》可知,2015年蘇南地區互聯網普及率為60.8%,備案網站數占比67.62%;蘇中地區互聯網普及率為52.2%,備案網站數占比15.14%;蘇北地區互聯網普及率為51.4%,備案網站數占比17.49%。因此,在互聯網發展水平方面,不難看出蘇南地區水平最高,蘇中與蘇北差距不大。

在農業產業發展方面,蘇南地區農業現代化程度較高,主要面臨著資源環境約束問題;蘇中地區農業發展主要面臨著科技投入較低,設施化裝備不足等問題;蘇北地區農業發展主要面臨著農產品銷售不暢等問題。

綜合前文互聯網發展對相關產業影響的實證分析與蘇南、蘇中、蘇北地區農業發展的問題所在,在農業產業結構調整方面,江蘇省應針對不同區域推動落實農業農村信息化基礎設施建設,實現信息進村入戶;并啟動具有特色的“互聯網+農業”行動計劃,真正實現“互聯網+”促進農業升級、助推“一三產融合”發展;創新農產品電子商務模式,保障農產品安全和溯源;制定大數據戰略,推進農業管理數字化。

考慮到區域間互聯網發展水平的差異,結合蘇南、蘇中及蘇北的自然資源及社會經濟條件,建議不同地區要根據自身的優勢與不足發展不同模式的農業。

蘇南地區應該發展新型都市農業,以緩解該地區資源環境的壓力,形成面向“互聯網+農業功能”的農業多功能型服務體系。不僅要實現都市農業的經濟功能,更要加大力度發展都市農業的社會功能、生態功能及休閑文化功能。因此,蘇南地區應進一步提高互聯網的應用水平,真正實現“互聯網+”與都市農業多功能的融合。

蘇中地區應該發展高效智能農業。蘇中地區在農業產業結構調整的過程中,應該研究面向“互聯網+生產管理”的調整戰略,真正地將“互聯網+”同農業生產的各個環節相融合,加大科技投入,提高設施裝備水平,實現農業發展的信息化、智能化、高效化。

因此,該地區應提高互聯網的基礎設施建設水平,這是實現農業智能化的重要物質基礎。

蘇北地區應該實施新型電商農業發展模式。與蘇南和蘇中地區相比,蘇北地區的農業在地區GDP中所占比重更大。但由于區域經濟社會發展的限制,蘇北地區農產品面臨滯銷的壓力。因此,在“互聯網+”的背景下,該地區應研究面向“互聯網+產品市場”的農業全產業鏈重構途徑,通過互聯網打開農產品市場的大門。該地區應加強互聯網的普及,并提高互聯網的應用水平,以加快農產品電商的發展。

[1] 崔 柏. 我國互聯網發展現狀及趨勢研究[J]. 信息與電腦(理論版),2010,(11):86-87.

[2] 張 勇. 互聯網發展對中國經濟增長的影響研究[D]. 合肥:安徽大學,2014.

[3] 俞立平. 中國互聯網發展水平測度指標體系研究[J]. 中國流通經濟,2005,(12):32-34.

[4] 王青華,陳 棣. 我國互聯網發展水平的地區差異分析——兼析數字鴻溝與經濟鴻溝的數量關系[J]. 統計教育,2006,(4):15-17.

[5] 謝印成,高 杰.互聯網發展對中國經濟增長影響的實證研究[J].經濟問題,2015,(7):58-61,105.

[6] 何菊香,賴世茜,廖小偉. 互聯網產業發展影響因素的實證分析[J].管理評論,2015,(1):138-147.

(責任編輯:成 平)

Cointegration Effect of Internet and Agricultural Structure Transformation and Upgrading—Taking Jiangsu Province as an Example

DU Chen-hao1,MA Heng-yu2,YU De-gui2

(1. College of Economics and Management, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, PRC; 2. Engineering Research Center for Rural Information Technology, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, PRC)

In this paper, it takes Jiangsu Province as an example to identify the target data of the development of Internet. Then it makes an empirical analysis of the cointegration effect of agricultural transformation and upgrading in Jiangsu Province by constructing econometric regression model. The regression results show that the development of the Internet has a significant impact on the development and adjustment of the agricultural industry. Thus, it is concluded that Jiangsu should have different focuses on different regions in improving the development level of Internet so as to explore the agricultural development models in different regions.

internet; agricultural structure change; JJ cointegration; Jiangsu Province

F124.3

:A

:1006-060X(2017)06-0107-04

10.16498/j.cnki.hnnykx.2017.006.031

2017-04-17

中央高校業務費專項(SKZK2015008);江蘇省社科應用研究精品工程(SKPT2016039);國家大學生創新訓練計劃項目(201610307082);江蘇省重點研發科技計劃(BE2016302)

杜晨浩(1992-),男,江蘇南京市人,碩士研究生,主要從事區域發展和互聯網經濟研究。

余德貴