少數民族旅游地居民對社區關愛的多維度感知

——基于青海海晏部分旅游社區的質性研究

王立磊,胥興安

(1.山東青年政治學院 經濟管理學院,濟南 250014;2.山東師范大學 商學院,濟南 250014)

?

少數民族旅游地居民對社區關愛的多維度感知

——基于青海海晏部分旅游社區的質性研究

王立磊1,胥興安2

(1.山東青年政治學院 經濟管理學院,濟南 250014;2.山東師范大學 商學院,濟南 250014)

關愛是人類最樸素的情感狀態,少數民族旅游社區需要得到更多關愛。少數民族旅游地居民感知到來自社區的關愛存在經濟關愛、制度關愛和關系關愛三個維度,其中,經濟關愛包括旅游收益、涉旅用地補償、涉旅企業補貼、就業機會和客源共享;制度關愛包括政策制度、決策參與、意見反饋渠道、旅游組織的規范化等;關系關愛包括社區居民互動、社區培訓、社區居民相互認同等。少數民族地區發展旅游業,要充分保證居民能享受來自社區的經濟關愛、制度關愛和關系關愛,確保社區居民能公平地參與到旅游發展中,盡量提前消除發展旅游業帶來的負面影響,促進當地旅游業健康可持續發展。

少數民族旅游地;社區關愛;感知;海晏縣

對少數民族旅游區而言,旅游開發是一把“雙刃劍”。一方面,旅游開發帶動少數民族地區經濟發展,使社區居民參與到旅游發展中,實現旅游就業和脫貧致富,進而提高生活水平和增強民族文化自豪感。另一方面,旅游開發也可能會帶來諸如社區居民與游客間和社區居民間沖突矛盾加劇,擴大貧富差距,改變社會結構,增加生活成本等消極影響。尤其是這些消極因素使社區居民產生痛苦感,對社區居民心理及人際關系產生重要影響,引致居民心理失衡[1],也會對社區居民參與旅游發展的熱情產生了影響。

然而,學界對少數民族旅游地居民的這種痛苦感缺乏必要的認識和回應,不能幫助他們有效應對。雖然部分學者已從居民感知[2]或社會排斥[3]角度,探究旅游發展給社區居民帶來的痛苦感。Ross研究表明,旅游發展讓社區居民感知到與其他居民的友誼遭到了一定程度的削弱[2];郭華和甘巧林研究發現,具有挫折感或痛苦感的社區居民,會從經濟排斥、政治排斥、文化排斥等多個維度來感知自身“被排斥”狀況[3]。但少有研究者從情感或情緒角度探索如何消除或減輕社區居民的痛苦感,進而使其持續參與旅游發展,而關愛就是其中一種重要的情感研究視角。

一 文獻綜述

關愛(compassion)一詞源自拉丁語,意思是“隨之痛苦”。關愛是一個過程,既存在感受的成分,也存在行為的成分。個體層面的關愛是個體注意到他人痛苦,對其情況進行評估,產生對他人痛苦的共情感受,進而對痛苦有所回應的過程[4]。組織層面的關愛不僅僅限于兩個個體間的互動,而是擴展為一種群體概念。組織關愛是指一個群體共同對成員痛苦產生注意、評估、共情和回應的過程[5]。其實,現實中的關愛不僅僅是組織成員具有痛苦感時才具有的一種行為回應過程,更應該表現為在組織成員未產生痛苦感之前的主動行為反應。作為組織中的“人性時刻”,關愛常常會帶來積極的態度和行為,讓組織中成員間具有融洽的關系,在組織中獲得歸屬感與支持感,進而提高組織成員的幸福感[6]。

以往組織關愛的研究,主要從組織關愛過程、組織關愛的影響因素、組織關愛的影響效應、組織關愛的測量著手。Kanov等[5]和Frost等認為,組織關愛是集體化方式運作的過程,且涉及合法化、傳播和協作3個關鍵要素[7]843-866。影響組織關愛的因素主要有組織成員之間的關系質量[8]、組織文化[5]和組織領導者[9-10]。組織關愛的影響效應主要表現為:一方面,關愛可以幫助組織成員快速地走出困境[11],產生積極的情緒[12];另一方面,關愛可以增強組織支持感[6]、承諾感和歸屬感[13]。組織關愛測量方面,Lilius等認為組織關愛來自同事、上級領導和工作三個方面的關愛頻率[6];Dutton等認為組織關愛能力存在范圍、速度、規模和專門化4個指標[10]。

綜上,第一,以往研究對組織關愛的維度探討不夠深入;第二,尤其是現有的組織關愛的維度研究,主要從組織關愛測量角度展開,尚缺乏組織關愛感知內容探討,更缺少相對松散的旅游社區關愛感知內容的深入剖析。為此,本文嘗試將組織行為學中的關愛納入到旅游研究的視野,通過青海省海晏縣部分旅游社區的質性研究,重點探討少數民族旅游地開發中居民對社區關愛的感知維度,以社區關愛作為概念工具,對有效消除旅游開發可能帶來的消極影響加以系統闡釋。

二 研究案例

海晏縣位于青海省東北部,中國最大的咸水湖——青海湖北畔,隸屬海北藏族自治州,是一個以牧為主,農牧結合的多民族聚集地。海晏縣總面積4853.08平方公里,平均海拔3000米以上。現轄4鄉2鎮29個行政村,總人口3.6萬人,有漢族、藏族、蒙古族、回族、土族等9個民族,少數民族人口占全縣總人口的48%。海晏生態地位突出,處在青海湖流域生態保護區,是黃河重要支流——湟水河的發源地,是省會西寧重要的水源涵養地和青海省重要的生態屏障。海晏文化旅游資源優勢突出,是“環青海湖風光和體育旅游圈”、“青藏鐵路世界屋脊旅游帶”的重要組成部分,也是環青海湖國際公路自行車賽的重要賽段。境內有草原、湖泊、沙漠、河流,自然風光壯美,名勝古跡眾多,景觀多樣性和差異性突出,有聞名遐邇的青海湖,西部歌王王洛賓創作《在那美麗的地方》的金銀灘草原,集沙地、湖泊、濕地為一體的青海湖沙島,有俗稱“西海第一神泉”的熱水溫泉,有西漢文化遺跡——西海郡古城遺址、虎符石匱文物,明代建造的黃教寺院白佛寺,全國核武器研制基地——原子城,以及古老淳樸的藏族、蒙古族民俗風情等人文景觀,縣內多元文化交匯、多元民族交融,是青海省重要的紅色教育基地和旅游目的地。近年來,海晏縣大力發展鄉村旅游,營造全民參與發展的良好氛圍,按照“一鄉一品”的發展思路,挖掘民俗文化、特色旅游資源,加快鄉村旅游發展步伐,以旅游業帶動第三產業發展和農牧民增收。目前,海晏縣內牧民或居民不再單單靠放牧或耕種作為主要生計,同時開始廣泛參與旅游發展,形成了多個獨具特色的旅游社區,在旅游社區探索發展中特別重視對居民的關愛。考慮到海晏縣旅游社區更多是游牧民族社區,社區居民相對分散,因此選擇多個旅游社區展開案例研究。

三 研究方法及數據來源

(一)研究方法

由于本研究旨在了解少數民族旅游地居民對社區關愛的多維度感知,且目前國內外對此尚未形成成熟的理論基礎和相關成果,量化研究方法無法進行,因此本研究采用質性研究方法,主要利用扎根理論(Ground Theory)這種探索性研究方法。扎根理論是一種質性的研究方法,最早由Glaser和Strauss提出,之后Strauss和Corbin進一步完善,其主要宗旨是在二手定性資料的基礎上構建理論模型。扎根理論是一種自下而上建構實質理論的方法,它在系統收集資料的基礎上,尋找反映現象的核心構念,并通過這些構念之間的聯系建構相關理論[14]。扎根理論方法忠于原始材料,能夠很好地將建構的理論與實際聯系起來。扎根理論的核心在于資料收集和分析過程,資料分析稱為編碼,這一過程綜合運用演繹法和歸納法,并且資料收集和分析是同時進行、連續循環的[15]。扎根理論注重從現實資料中提升理論,通過對現實資料的深入分析并對此進行自下而上的濃縮,逐漸形成理論框架,即是一個歸納的過程。扎根理論與一般理論不同,它從現實資料入手進行歸納分析,而不對研究者自身事先設定的假設進行邏輯演繹。因此,運用扎根理論時,務必要追溯其原始資料,并以經驗事實作為依據。

(二)數據來源

課題組成員于2015年11月-2016年1月追蹤多個旅游社區展開調查研究,已經與海晏縣負責旅游相關工作的縣領導、旅游社區居民(或牧民,以下統稱居民)、旅游企業從業者、本土旅游規劃師等進行深入交流,搜集了充足的二手資料,包括旅游規劃說明書、政府工作報告、調查報告、旅游統計數據及互聯網資料等。基于“旅游社區關愛”主題的重點調研時間為2015年11月15日至12月3日期間,在田野調查基礎上以扎根理論為方法論框架,通過對海晏縣部分旅游社區的居民進行深度訪談,展開質性研究。

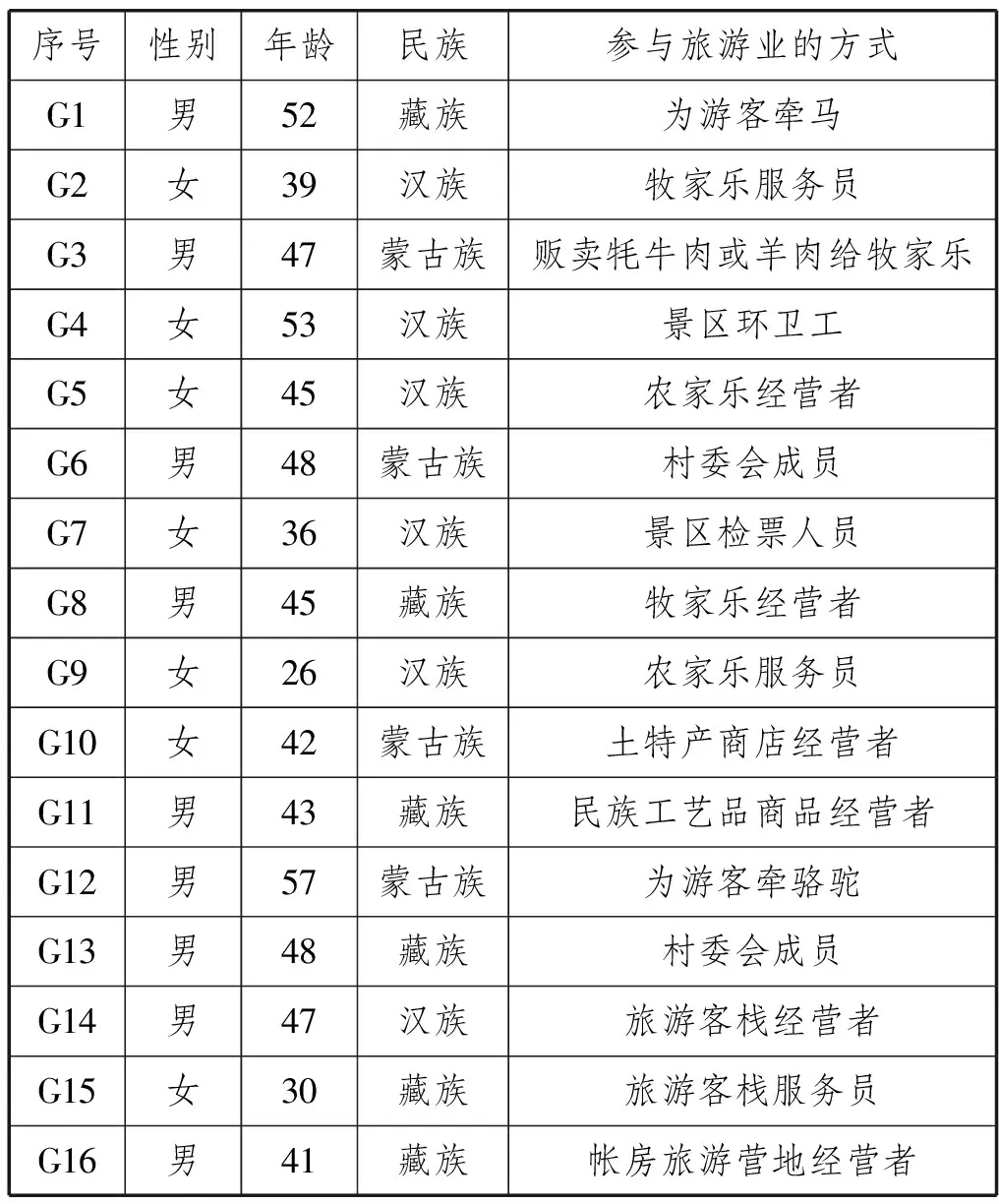

深度訪談是非常基本的具有指向性的談話[16]34-37。對于扎根理論研究,要設計一些開放性問題,然后把訪談問題聚焦,使研究對象能夠引發問題的細致討論[14]。因此,在調查研究和理論分析基礎上,最終確定訪談的3個主要問題:(1)您認為您受到村委會(社區管委會)相關人員或其他牧民居民的照顧、關懷或是關心的程度如何?(2)村委會(社區管委會)相關人員或其他牧民居民,是從哪些方面對您進行照顧、關懷或是關心的?(尤其是心中有擔憂或痛苦時)。(3)描述一下海晏發展旅游業以來您的生活狀況。考慮到社區關愛主題很大程度與旅游發展帶來的痛苦感相關聯,本研究依托弱連帶的社會人際網絡,通過遠房親戚或朋友引薦的間接方式,聯系海晏縣部分旅游社區的16個居民進行深度訪談①,要求被訪者毫不保留地談談自己的境遇和感知。同時,為了較全面的了解旅游社區居民對社區關愛的感知,盡可能挑選社會階層不同、參與旅游業方式不同的居民作為樣本(見表1)。整個訪談過程由1名研究助理進行紙筆記錄,記錄每名被試對以上3個主要問題的談話,并整理為文本材料,以備后期進行扎根理論分析。

表1.調研對象的構成情況

四 研究過程

(一)社區關愛感知的總體狀況分析

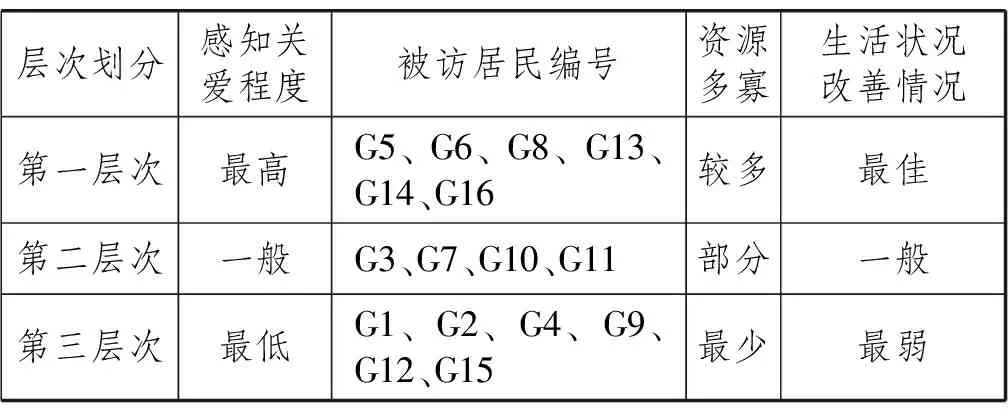

本研究將(1)作為衡量社區關愛總體感知的關鍵問題。在被問及問題(1)時,感知到的社區關愛程度分為三個層次:第一層次(G5、G6、G8、G13、G14、G16)被訪居民感知到來自社區關愛最高;第二層次(G3、G7、G10、G11)社區居民感知到來自社區的關愛程度一般;第三層次(G1、G2、G4、G9、G12、G15)社區居民感知到的關愛程度最弱。第一層次社區居民往往掌握了較多的權力資源或經濟資源,屬于行政型或精英型社區人員;第二層次社區居民掌握了部分經濟資源,屬于中產階層的社區人員;第三層次掌握資源較少,屬于社區中的底層人員。因此,居民的社區關愛感知與其掌握的資源的豐富程度具有相關關系,資源掌握越少,社區關愛的感知程度越低。同時發現,在被問及問題(3)時,所有被訪居民均表示旅游業發展的確一定程度上改善了他們的生活狀況,但不同層次的被訪居民在生活改善的程度方面也存在一定的差異,掌握資源越多的居民,感知到生活狀況的改善程度也相應越高,參見表2。

表2.社區關愛感知的總體狀況

(二)社區關愛的感知維度分析

扎根理論的資料分析分為開放編碼、主軸編碼和選擇編碼三個步驟。持續比較和理論取樣是扎根理論應用過程中最重要的原則,目的是保證研究具有較高的效度[17]。扎根理論中數據搜集和理論形成是一個互動的過程,是一個“搜集數據—構建理論—重新收集數據—完善理論”不斷循環的過程。

1.開放編碼

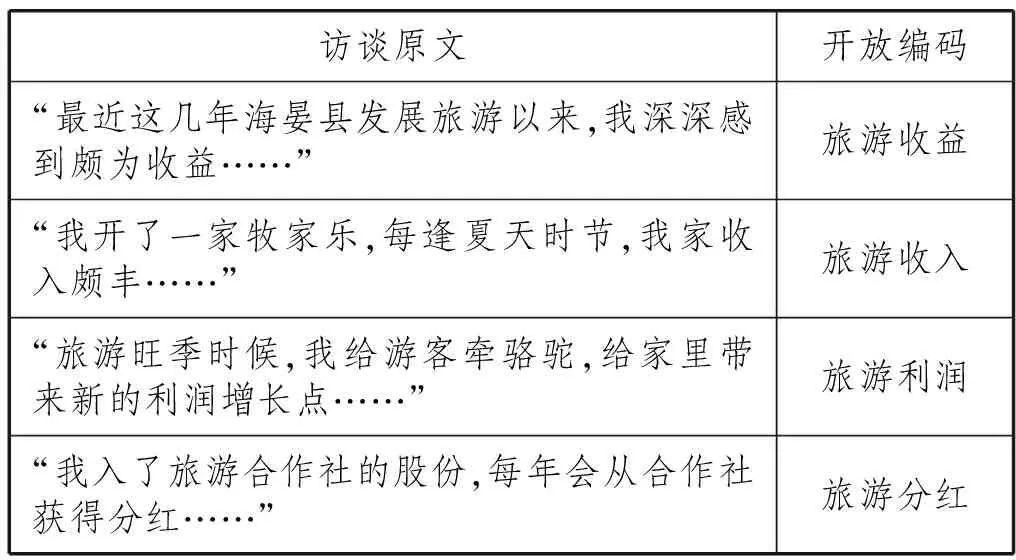

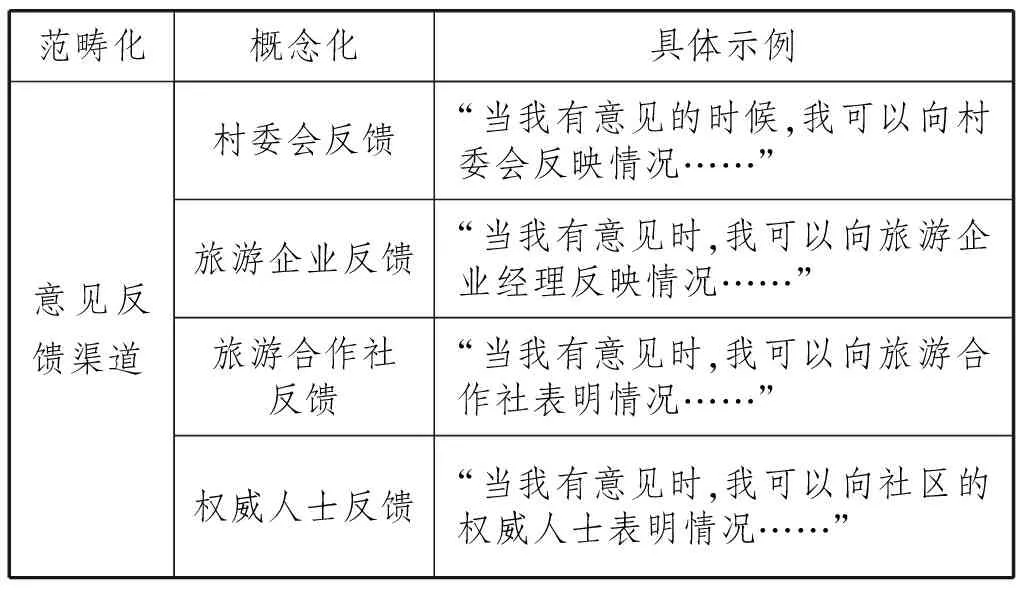

開發編碼是一個將搜集的資料打亂、比較、抽取概念然后重新建構的過程[14]。其目的是對所搜集的資料進行詞組和語句編碼,分析資料中呈現的類屬,并賦予類屬以概念,從而確定類屬的維度。本研究對原始的深度訪談資料進行了開放編碼,經過三輪的篩選與比對,最終確定90條語句,為下一步的主軸編碼提供了依據和基礎。以表3為例,抽取“旅游收益”、“旅游收入”、“旅游利潤”、“旅游分紅”等開放性編碼概念。

表3.開放編碼示例

2.主軸編碼

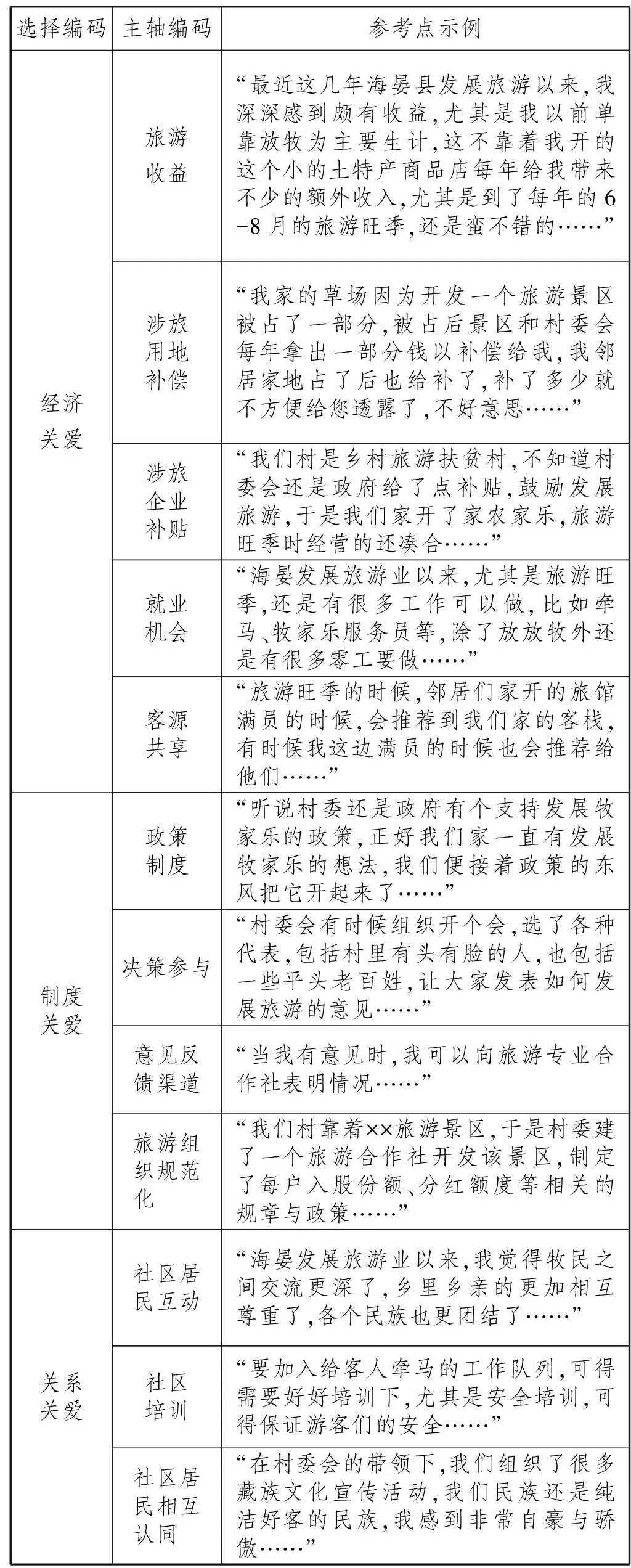

主軸編碼是將開放編碼進行不斷比較分析,同時將其聚類和合并,使其更具有理論性、方向性并能發現和建構各個概念之間關系的過程。通過進一步分析開放編碼中的90條語句,依據其內在邏輯和聯系將其范疇化并賦予概念(見表4和表5),進而形成了12個獨立的類屬,具體包括旅游收益、涉旅用地補償、涉旅企業補貼、就業機會、客源共享、政策制度、決策參與、意見反饋渠道、旅游組織的規范化、社區居民互動、社區培訓、社區居民相互認同。

表4.主軸編碼示例

3.選擇編碼

選擇編碼是在主軸編碼的基礎上,在所有已賦予概念的類屬中,經過進一步分析和歸并后選擇一個核心類屬的過程。在對所有主軸編碼進行全面系統梳理和演繹的基礎上,經合并和聚類分析,最后將其歸納為3個核心屬類,即社區關愛的感知維度:經濟關愛感知維度、制度關愛感知維度和關系關愛感知維度(見表5)。

4.理論飽和度檢驗

考慮到質性研究的信度、效度、理論飽和度和道德倫理問題在學界廣受爭議,為驗證以上研究結論的理論飽和度,研究者兩周后又與海晏縣其他旅游社區5位居民進行了訪談。在新一輪的訪談過程中,與以上開放編碼、主軸編碼、選擇編碼的范疇重復出現,且未發現新的范疇與維度,因此本研究通過飽和度檢驗。以一條記錄為例來說明檢驗過程:

作為“自駕車天堂”的青海省的確很火,海晏乘勢發展旅游也很火,政府大力宣傳鼓勵參與旅游發展,無論是政府補貼還是一些其他政策,確實讓咱這些平頭老百姓得到了實實在在的好處,而且一些企業在介入旅游發展中政策制度也正規化,總體上政府在打“親民牌”,老百姓通過發展旅游致富,各個鄰里之間也和諧了很多。

從中抽取的概念:“政策制度”、“規范化”等范疇化為“制度關愛”;“補貼”、“實實在在好處”等最終范疇化為“經濟關愛”;“親民牌”、“鄰里和諧”等最終范疇化為“關系關愛”。

表5.選擇編碼、主軸編碼及參考點示例

五 研究發現

通過以上研究發現,少數民族旅游地居民均能感知到來自社區的關愛,其感知維度包括經濟關愛維度、制度關愛維度和關系關愛維度。

(一)經濟關愛

經濟關愛主要表現為少數民族旅游地居民能享受到發展旅游業所帶來的實際的物質層面的收益,其具體感知因子包括旅游收益、涉旅用地補償、涉旅企業補貼、就業機會和客源共享。在訪談中,尤其涉及到涉旅用地補償的問題,被訪居民都會談到草場補貼問題,居民均表示已在發展旅游接待或將要開展旅游接待業務。《海晏縣草原生態保護補獎機制績效管理試點工作方案》(晏政〔2015〕89號)中提到,自2011年實施草原生態保護補助獎勵機制,全縣劃定禁牧面積208.64萬畝,草畜平衡面積239.72萬畝,完成減畜任務21.71萬個羊單位,種植多年生牧草6萬畝、一年生牧草3.6萬畝,發放補獎資金總額達到10659.48萬元。該文件明確指出,要探索建立扶持后續產業發展的政策措施,積極支持牧民發展特色文化產業、生態旅游、民間手工藝產品制作等后續旅游產業,加大牧民旅游培訓轉移力度,增加牧民收入。同時,海晏縣政府積極開展鄉村旅游扶貧開發項目,截止2015年1月,全縣4個村被評為鄉村旅游扶貧村,164戶貧困戶獲扶持建檔立卡,通過旅游扶貧項目開設41家店(主要包括農牧家樂、家庭賓館、當地土特產及旅游紀念品零售店),人均增收達1000余元。因此,海晏縣各少數民族旅游地社區居民從旅游發展中得到了實惠,感知到了來自社區旅游發展的經濟關愛。

(二)制度關愛

制度關愛主要表現為少數民族旅游地居民能感受到在旅游發展過程中程序化、民主化和規范化層面的關懷,其具體感知因子包括政策制度、決策參與、意見反饋渠道、旅游組織的規范化等。近年來,海晏縣認真貫徹青海省扶貧開發局、青海省旅游局《關于進一步核實鄉村旅游扶貧重點村的通知》(青扶辦青政辦〔2015〕10號)文件精神,建立了一系列的關于旅游開發模式、社區參與旅游等相關制度與政策,按照“村兩委+專業合作社(公司、協會)+貧困戶”的運行模式,以“精準扶貧、限期脫貧”的原則,以增加建檔立卡貧困戶收入為核心,積極引導打造了特色鮮明旅游扶貧項目(如生態果蔬采摘、扶貧/野生動物保護驛站、家庭賓館、攝影基地、鄉村度假等),并以分工、傭人傭工、直接參與經營等方式,逐步建立“項目帶動、市場運作、利益均享、企農互利”的長效扶貧機制,從而擴大了就業機會,促進了貧困群眾脫貧致富,推進了鄉村旅游業發展,加快了新牧區建設步伐。同時,我們在訪談過程中發現,××景區在開發與運營中,就組建旅游專業合作社事宜,曾多次召集全村代表就股份、分紅、管理、運營、開發力度等相關問題進行民主化討論,可見少數民族旅游地居民的確感知到了這種來自社區制度層面的關心與支持。

(三)關系關愛

關系關愛主要表現為少數民族旅游地居民感知到能融入到一定的社會關系中,并未發生邊緣化,其具體感知因子包括社區居民互動、社區培訓、社區居民相互認同等。海晏縣少數民族以游牧民族為主,居住相對分散,以放牧為生計的居民自海晏發展旅游業以來,開始有意識地增強交流和互動,居民之間關系變得更加親密。例如,2015年7月,海晏縣舉行了文化旅游節暨第十四屆民族運動會,把文化旅游節辦成展現海晏新形象、提升海晏知名度,推動海晏文化體育旅游融合發展的盛會,營造了團結互助的人際關系,為創建全國民族團結進步示范縣做出榜樣,更讓海晏縣社區居民感受到了關系層面的關愛。此外,我們在采訪過程中,部分外來企業到海晏進行旅游投資時,都會深入居民或牧民家中了解情況,充分尊重當地宗教信仰,旅游開發前非常謹慎,旅游開發后更加尊重少數民族的民族歸屬感。通過這種謹慎開發與引入,增進了社區居民之間的民族認同感和個人身份認同感。因此,海晏縣民族旅游社區居民感受到了來自社區的關系層面的關愛。

六 結論討論

(一)研究結論與建議

1.掌握資源不同的旅游地社區居民對社區關愛感知程度會存在差異,需加大對資源掌握較少居民的關愛力度

研究發現,少數民族旅游地社區居民會感知到來自社區的關愛,但掌握資源不同的社區居民對社區關愛的感知程度會存在差異,由此導致其生活狀況改善的感知差異。為此,需要進一步加大對資源掌握較少居民的關愛力度,減少發展旅游可能帶來的不平衡感,促進少數民族旅游社區的和諧發展。

2.旅游地居民感知到的社區關愛具有多維性,要保證社區居民享受來自社區的關愛、參與旅游發展成果的共享

研究發現,少數民族旅游地居民感知到來自社區的關愛具有經濟關愛、制度關愛和關系關愛三個維度。其中,經濟關愛主要表現為少數民族旅游地居民能享受到發展旅游業所帶來的實際的物質層面的收益,具體包括旅游收益、涉旅用地補償、涉旅企業補貼、就業機會和客源共享;制度關愛主要表現為少數民族旅游地居民能感受到在旅游發展過程中程序化、民主化和規范化層面的關懷,其具體感知因子又包括政策制度、決策參與、意見反饋渠道、旅游組織的規范化等;關系關愛主要表現為少數民族旅游地居民感知到能融入到一定的社會關系中,并未發生邊緣化,其具體感知因子又包括社區居民互動、社區培訓、社區居民相互認同等。因此,少數民族地區發展旅游業,要充分保證居民能享受來自社區的經濟關愛、制度關愛和關系關愛,確保社區居民能公平地參與到旅游發展中,盡量提前消除發展旅游業帶來的負面影響,促進當地旅游業健康可持續發展。

(二)理論貢獻

以組織行為學中的關愛為概念工具對少數民族旅游社區進行研究是一個有益的嘗試。一方面,該研究進一步豐富了旅游對社區居民影響相關研究,具體體現在應對居民間友誼削弱[2]和居民“被排斥”[3]等問題上,本文提供了一種全新的情感視角。另一方面,目前組織關愛維度研究仍以關愛測量為主,即現有研究更關注“關愛程度如何”,對“關愛什么”問題缺乏關注,本文以旅游社區這種組織為例,探究社區對居民關愛的內容及類型,進一步拓展和深化了組織關愛的相關研究。

(三)不足及展望

本文以少數民族旅游地居民為調查對象展開研究,而且海晏縣旅游發展處于初級階段,缺乏其他相對成熟旅游地居民的調查研究,未來應該針對后者展開研究。本文僅關注了旅游地社區居民感知關愛的維度,缺乏旅游社區關愛的影響因素和影響效果的相關研究,未來應該關注社區關愛的前因(如社區組織結構),更應該重點關注社區關愛的后果(居民參與旅游發展、居民公平感知、居民的社區認同感等)。

注釋:

① Lincoln和Guba(1985)建議,深度訪談法要求的基本樣本數量為至少大于12。

[1]劉旺,吳雪.少數民族地區社區旅游參與的微觀機制研究——以丹巴縣甲居藏寨為例[J].四川師范大學學報(社會科學版),2008,(2):140-144.

[2]ROSS G F. Resident Perceptions of the Impact of Tourism on an Australian city[J].JournalofTravelResearch, 1992,(3):13-17.

[3]郭華,甘巧林.鄉村旅游社區居民社會排斥的多維度感知——江西婺源李坑村案例的質化研究[J].旅游學刊,2011,(8):87-94.

[4]ATKINS P, PARKER S. Understanding Individual Compassion in Organizations: The Role of Appraisals and Psychological Flexibility[J].AcademyofManagementReview, 2012,(4):524-546.

[5]KANOV J M, MAITLIS S, WORLINE M C, et al. Compassion in Organizational Life[J].AmericanBehavioralScientist, 2004,(6):808-827.

[6]LILIUS M J, WORLINE M C, MAITLIS S, et al. The Contours and Consequences of Compassion at Work[J].JournalofOrganizationalBehavior, 2008,(2):193-218.

[7]FROST P J, DUTTON J E, MAITLIS S, et al. Seeing Organizations Differently: Three Lenses on Compassion[M]//HARDC, CLEGG S, LAWRENCET, NORD W.(Eds.).HandbookofOrganizationStudies. 2nd ed. London: Sage, 2006.

[8]MILLER K I. Compassionate Communication in the Workplace: Exploring Processes of Noticing, Connecting, and Responding[J].JournalofAppliedCommunicationResearch, 2007,(3),223-245.

[9]DELBECQ A L. Organizational Compassion: A litmus Test for a Spiritually Centered University Culture[J].JournalofManagement,SpiritualityandReligion, 2010,(3):241-249.

[10]DUTTON J E, WORLINE M C, FROST P J, et al. Explaining Compassion Organizing[J].AdministrativeScienceQuarterly, 2006,(1): 59-96.

[11]HAZEN M A. Grief and the Workplace[J].TheAcademyofManagementPerspectives, 2008,(3):78-86.

[12]MADDEN L T, DUCHON D, MADDEN T M, et al. Emergent Organizational Capacity for Compassion[J].AcademyofManagementReview, 2012,(4):689-708.

[13]POWLEY E H. Reclaiming Resilience and Safety: Resilience Activation in the Critical Period of Crisis[J].HumanRelations, 2009,(9):1289-1326.

[14]陳向明.社會科學中的定性研究方法[J].中國社會科學, 1996,(7):108.

[15]STRAUSS A, CORBIN J. Grounded Theory Methodology[J].Handbookofqualitativeresearch, 1994,(17):273-285.

[16]LOFLAND J, LOFLAND L H.AnalyzingSocialSettings[M]. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 2006.

[17]王璐,高鵬.扎根理論及其在管理學研究中的應用問題探討[J].外國經濟與管理, 2010,(12):10-18.

[責任編輯:鐘秋波]

2016-12-10

本研究受國家自然科學基金青年項目“渠道邊界人員間情感關系對機會主義行為的影響”(71602102)、“‘關系’視角下顧客群體性抱怨的心理機制及服務補救研究”(71602104),山東省社科規劃項目“大學生網絡消費特征、成因、影響及引導策略研究”(16DQSJ02),山東省社科聯人文社科項目年度課題“山東省農民工市民化問題及對策研究”(16-ZZ-GL-15),山東青年政治學院2016年度科研項目重點項目“支付方式對大學生網絡消費意愿的影響機制研究”(SQ2016ZD03)資助。

王立磊(1985—),女,河北石家莊人,管理學博士,山東青年政治學院經濟管理學院講師,研究方向為市場營銷; 胥興安(1983—),男,山東萊蕪人,管理學博士,山東師范大學商學院講師、碩士生導師,研究方向為旅游管理。

F592.744

A

1000-5315(2017)04-0080-07