德州民歌的地域特色及傳承*

段 文馮曙輝

(1.德州學院音樂學院,山東 德州 253023;2.德州市文化局,山東 德州 253012)

德州民歌的地域特色及傳承*

段 文1馮曙輝2

(1.德州學院音樂學院,山東 德州 253023;2.德州市文化局,山東 德州 253012)

德州民歌受地理環(huán)境的影響逐步形成了不同風格的兩大區(qū)域,并具有優(yōu)美抒情和豪爽粗獷的地域特色。當前,德州民歌的傳承面臨嚴峻的形勢和問題。要想解決這些問題,必須從歷史傳承、政府支持、社會普及及高校教育等幾個層面,探索德州民歌傳承的新模式。

德州民歌;地域特色;傳承

音樂真實地反映了各個歷史時期廣大人民群眾的現(xiàn)實生活,民歌也不例外,它是各個歷史時期勞動人民現(xiàn)實生活的真實寫照。德州民歌在人們的日常生活和勞動節(jié)奏中誕生,也在不斷的勞動過程中發(fā)展和演變,并深深地打上了各個歷史發(fā)展時期的歷史印記。隨著歷史的發(fā)展,德州民歌經(jīng)過歷史的沉淀和積累逐漸形成了自己的風格和特色,成為我國民歌大家庭的重要組成部分。長期以來,德州的廣大人民群眾在現(xiàn)實生活和抵抗大自然災(zāi)害的斗爭中,形成了勤勞勇敢、善良、憨厚樸實的性格,這在民間音樂和舞蹈中都有充分地體現(xiàn),是德州人民性格的縮影和寫照。

一、德州民歌概述及兩大區(qū)域風格的形成

德州民歌與其他地域的民歌一樣,有著悠久的歷史傳統(tǒng)和廣泛的群眾基礎(chǔ),它緊密伴隨著各個歷史時期歷史前進的步伐,與德州地區(qū)人民的現(xiàn)實生活同呼吸、共命運,真實深刻地反映著廣大人民群眾的生產(chǎn)生活和精神風貌。

(一)德州民歌概述

德州民歌題材多樣、內(nèi)容豐富,按不同類別分有:運河號子、勞動號子、風俗民情歌曲、歷史題材歌曲、以及寺廟音樂歌曲等。民歌是歷史發(fā)展的產(chǎn)物,在特定的歷史時期民歌又反過來對歷史的發(fā)展起到一定的推動作用。特別是在抗日戰(zhàn)爭和解放戰(zhàn)爭時期,隨著革命思想的傳播,人民覺悟的提高,也促進了革命文化的發(fā)展。同時,革命文化的發(fā)展對當時轟轟烈烈的人民戰(zhàn)爭也起到了一定的推動作用,這是近代革命民歌產(chǎn)生和發(fā)展的歷史背景。當時一些民間歌手對歌詞進行再創(chuàng)作,在老的歌曲旋律上賦予新的歷史內(nèi)容,使其具有強烈的時代感,例如武城的《扒鐵道》、《藏糧船》;夏津的《打夏津》;陵縣的《打漢奸》;臨邑的《八路軍打日本》、《烈士英名天下?lián)P》等都是在轟轟烈烈的抗日戰(zhàn)爭中產(chǎn)生,并對當時的抗日軍民的戰(zhàn)斗情緒起到了一定的鼓舞作用,從某種意義上講也是對民歌的一種發(fā)展和傳承。

20世紀六十年代和七十年代末期,德州市文化主管部門曾兩次組織部分音樂工作者深入到縣(市)、公社(鄉(xiāng)鎮(zhèn))對全地區(qū)的民間音樂進行挖掘和整理,并取得了一定的成績,共挖掘和整理出各種形式和題材民歌共計1825首,并油印了一本《德州民歌曲集》,作為內(nèi)部資料提供給全市的音樂工作者以及廣大音樂愛好者學習研究。其后,在前期德州民歌大挖掘、大整理的基礎(chǔ)上,一部分音樂工作者對德州民歌進行了改編和創(chuàng)作,賦予了德州民歌以新的思想內(nèi)涵,從內(nèi)容到形式上都發(fā)生了深刻變化。如武城的《唱秧歌》“過去唱秧歌苦淚多,淚水流成河,今天咱們唱秧歌,人也美來水也樂”。又如《堿場李村變了樣》、《計劃生育好》、《四季花開》《暖小豬》分別從不同的側(cè)面表達了廣大勞動人民對美好生活的期待向往,歌頌了家鄉(xiāng)的新變化。進入21世紀后,隨著改革開放的不斷深入,新的民歌形式也不斷產(chǎn)生,如說唱《今年過年俺請你》,嗩吶二重奏《秧歌情》、《巧女錦繡》不僅使德州民歌出現(xiàn)了新的形式,而且還將德州民歌融入到傳統(tǒng)民族器樂曲中,使德州民歌以新的形式得以展現(xiàn),進一步豐富了德州民歌的內(nèi)容。

(二)德州民歌獨具特色的兩個區(qū)域

德州,古稱安德,簡稱德,位于山東省西北部、黃河下游沖積平原,是山東省的西北大門。處于環(huán)渤海經(jīng)濟圈、京津冀經(jīng)濟圈、山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)以及黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)交匯區(qū)域。京杭大運河有140多公里流經(jīng)境內(nèi),歷史上曾是重要的漕運通道,現(xiàn)如今已定位為京津冀協(xié)同發(fā)展示范城市。德州下轄十一個縣(市):德城區(qū)、武城縣、平原縣、夏津縣、禹城縣、齊河縣、臨邑縣、陵城區(qū)、寧津縣、樂陵市、慶云縣。全地區(qū)地域面積為10356平方公里,人口586.13萬。因受地理環(huán)境和歷史條件的影響,德州很自然的形成了經(jīng)濟基礎(chǔ)較好的西南地區(qū)和經(jīng)濟條件較差的東北地區(qū)。經(jīng)濟發(fā)展決定著各種文化現(xiàn)象的發(fā)展脈絡(luò)和走向,推動和制約著各種文化現(xiàn)象的發(fā)展。從全市的民歌布局和發(fā)展軌跡看,很自然地形成了獨具風格特點的西南和東北兩個區(qū)域。

德州西南區(qū)域:西鄰運河,南臨黃河,津浦鐵路從德州以由北向東南方向穿過,這一帶屬于交通比較發(fā)達、生產(chǎn)力和經(jīng)濟條件都比較好的地區(qū),主要包括德城區(qū)、平原、武城、夏津、禹城、齊河等縣市。由于這一地區(qū)地處運河東岸,自古以來通過京杭大運河,這一南北交通大動脈與外地通商交往較多,以致商賈云集經(jīng)濟較為發(fā)達。這一帶的民歌在發(fā)展與形成的過程中,一是受運河號子影響較重。當時的運輸以商船為主,特別是逆向行駛時,需要纖夫沿岸牽引商船逆流而上,纖夫們?yōu)榧幸恢率褂美w的力量和宣泄勞動的疲憊,自我創(chuàng)作了一大批雖比較凌亂但也能反映一定內(nèi)容的纖夫小曲,也就是我們說的運河號子。正是這種運河號子對這一帶的民歌特點形成的影響是比較深遠的。二是受外來民歌的影響。由于這一帶在地理位置上與河北相鄰,再加上交通比較發(fā)達,與外地聯(lián)系的信息量也較大,因此,受河北民歌的影響和外來民歌的影響也就是自然而然的事情了。所以這一帶民歌內(nèi)容比較豐富,音樂風格優(yōu)美、舒展、典雅、細膩、抒情。在多種題材的民歌中以抒情歡快的旋律較多。比如:《唱秧歌》《藏糧船》(武城),《降香》《放風箏》(德城區(qū)),《小四輩上工》(平原)等都比較抒情;《插花鞋》《十字花》《一字對花》(德城區(qū)),《四季花開》《王大娘喂雞》《對花》《暖小豬》(夏津)等都比較歡快活潑;而《盼五更》《聽房》《王小趕腳》(夏津)等又是以詼諧幽默、風趣、為其主要特點。

德州東北區(qū)域:由于遠離交通大動脈京杭大運河和津浦鐵路,屬于交通較閉塞、生產(chǎn)力、經(jīng)濟基礎(chǔ)相對而言較為落后的地區(qū),包括臨邑、陵城區(qū)、寧津、樂陵、慶云等縣市。這一地區(qū)鹽堿澇洼地多,土地貧瘠,交通又比較閉塞,生產(chǎn)力不夠發(fā)達,受外來影響較少,使這一帶的民歌能夠保持自己獨特的風格。而解放前這一帶的勞動人民長期受著地主、封建統(tǒng)治階級的壓迫和剝削過著較為貧困的生活,都有苦大仇深的痛苦記憶,這也為后來發(fā)展老革命根據(jù)地提供了客觀有利條件。隨著革命形勢的不斷發(fā)展,一些民間歌手,在老民歌旋律的基礎(chǔ)上創(chuàng)作了新的歌詞,使傳統(tǒng)的民歌又增添了時代的特色,一大批民歌都打上了老革命根據(jù)地的印記。如:《打漢奸》、《擁軍小唱》(陵城區(qū))、《八路軍打日本》《烈士英名天下?lián)P》(臨邑)、《光榮燈》(寧津)等不僅具有革命民歌的時代特色,也保留了粗獷豪放的風格,這就是這一帶民歌能夠在傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上發(fā)展到現(xiàn)在并保持一定獨特風格的歷史原因。

二、德州民歌的地域特色

德州民歌在山東民歌中占有重要位置和具有一定的影響力分,因為它長期以來在伴隨歷史發(fā)展的進程中,逐步形成了自己獨特的風格,具有一定的地方特色—那就是濃厚的德州味。我們說德州西南區(qū)域民歌在旋律上的特點是優(yōu)美抒情;東北區(qū)域民歌在旋律上的特點是粗獷豪放。那么,他們各自在民歌的唱法上、感情的表達上還有沒有不同之處呢?

(一)德州西南區(qū)域民歌在唱法上的不同特點

1.顫音唱法的獨特運用

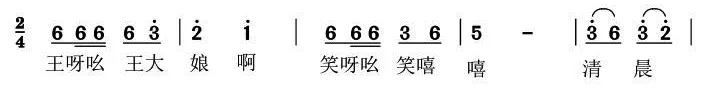

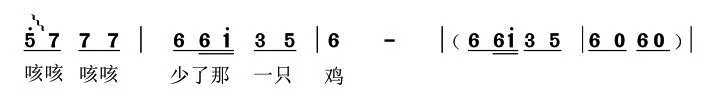

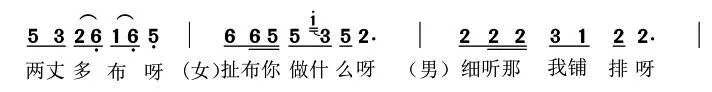

這在運河號子中是一種獨特的唱法。以武城民歌《唱秧歌》為例,它開頭的第一小節(jié)就運用了具有地方特色的顫音,這是魯北秧歌中一種富有特色的唱法,形成了一種獨特的風格:

這里展現(xiàn)的是男女青年隔河對歌的情景,演唱自由而遼闊、羽調(diào)式明亮的屬音3的延長加之具有地方特色的高音區(qū)顫音的唱法,形成了向?qū)Π逗瓦h方高歌的感覺,塑造出晴空萬里流水潺潺、桃花紅似火、百花開滿園的大好春光的音樂形象。

2.真假聲結(jié)合的唱法

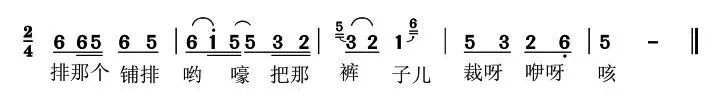

比較典型的有《盼五更》《計劃生育好》等,現(xiàn)以《盼五更》為例:

這種真假聲結(jié)合的唱法也是德州民歌中富于特色的唱法,尤其是當年夏津縣老民歌手宋興木的演唱,真假聲結(jié)合圓潤自然、不顯痕跡、并結(jié)合使用下滑音的演唱,更增加了幽默感具有濃厚的地方色彩。這在德州民歌的唱法中是別具一格的。

3.襯詞、襯腔的運用

襯詞、襯腔的運用對優(yōu)美抒情、輕巧歡快等情緒的表達有獨到之處,獨具特色。如:《一字對花》:

這里的襯詞、襯腔唱法都有獨到之處,在其他民歌中是很少見到的。每句襯詞的落音都是屬音,加強了音樂旋律的推動力,使旋律不斷往前運行。最后結(jié)束在主音上,演唱速度較快有一氣呵成的感覺;用當?shù)馗枋值囊痪湓捴v:“秋天吃甜梨,嘎嘣脆”。

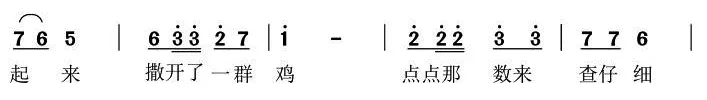

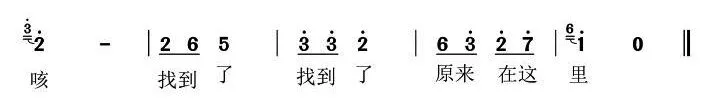

有些新民歌在整理改變過程中,還借鑒了一些戲曲的表現(xiàn)手法,加以推陳出新,使新民歌更加活潑新穎,富于時代氣息。如:《王大娘喂雞》

以上樂譜中14—18小節(jié),都是作者運用戲曲旋律及表現(xiàn)手法,使民歌和地方戲曲加以融合,讓人耳目一新的感覺,這是一種值得肯定的現(xiàn)象。

從調(diào)式上看,德州西南區(qū)域民歌多數(shù)是徽調(diào)式和宮調(diào)式,也有少量的羽調(diào)式,如武城的大小秧歌。

(二)德州東北區(qū)域民歌在唱法上的不同特點

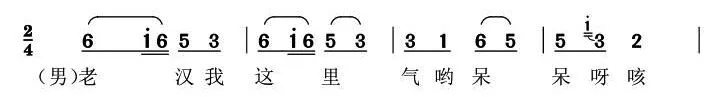

1.感情淳厚、質(zhì)樸。旋律個性突出,形象鮮明,語言生動活潑,曲調(diào)非常口語化,充分表現(xiàn)了當?shù)厝嗣窈┖駱銓嵉男愿瘛H纾骸恫脝窝潯烽_頭重復(fù)手法的使用、頻繁大跳的旋律線條、前后倚音的使用及襯詞的巧妙發(fā)揮都更加形象地突出了當?shù)厝嗣翊肢E豪放的性格特點。

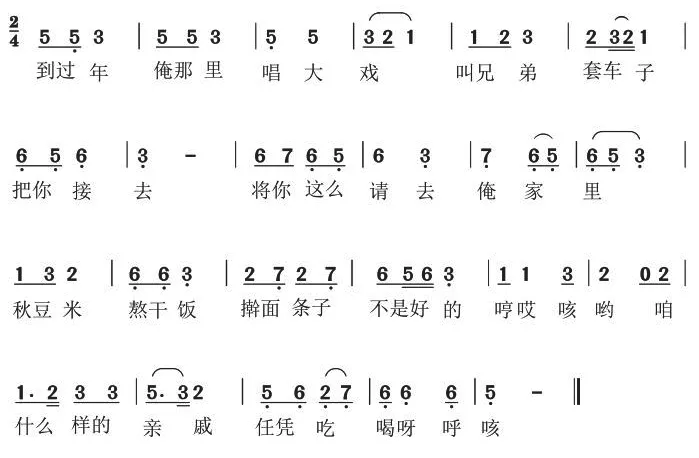

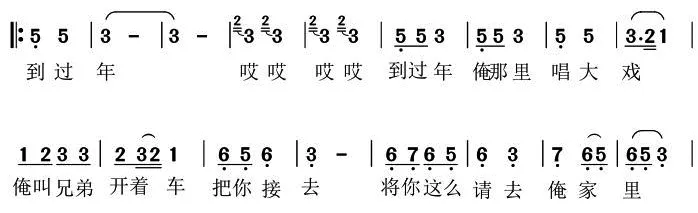

2.氣質(zhì)爽快、開朗。這一帶的民歌在句式上基本上是以上下句的基本句式,在旋律運行上采用六、七度和八度大跳進行,有氣勢、有沖力,給人以爽快開朗之感,充分體現(xiàn)了當?shù)厝嗣袂趧凇⒂赂摇皂g不拔的斗爭精神、和豪爽強悍的性格。如《唱大戲》

在樂曲結(jié)尾部分,五聲音節(jié)下行的旋律在這一帶的民歌中出現(xiàn)較多,展現(xiàn)了勞動人民在舊社會哀痛、深沉的情緒,加上襯詞、襯腔的運用更加重了這種深沉感,是魯北人民長期以來苦難生活的真實寫照。

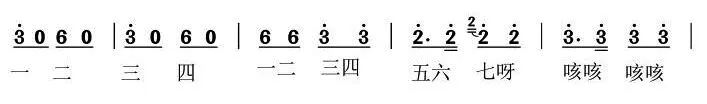

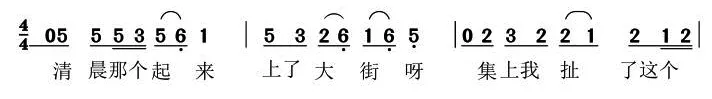

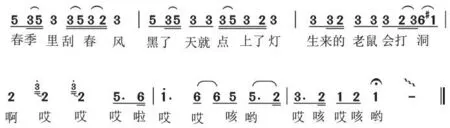

3.格調(diào)幽默、風趣。如《大實話》《裁單褲》《小貨郎》《選女婿》《會親家》等,以《大實話》為例:

從歌詞上來說唱的內(nèi)容全是現(xiàn)實生活中人們?nèi)藗兂=佑|到的一些自然現(xiàn)象,內(nèi)容真實的不能在真實,實在的不能在實在,讓人聽后不禁忍俊不住會心一笑,當時,人們就拿這種大實話來進行自嘲、自樂、實是幽默、風趣的獨此一家。

曲調(diào)樸實口語化,旋律進行多級進,第四小節(jié)運用了富有特點的八度音程大跳,突出展現(xiàn)了魯西北人民熱情、豪爽、詼諧、幽默的性格特點。在唱法上使用真假聲相結(jié)合,下滑音唱法以及襯詞、襯腔的運用,更增加了這種幽默感,同時使鄉(xiāng)土氣息也更加濃郁。

4.這一帶的民歌還有一個顯著特點就是故事性強,許多民歌都有一些生動的故事情節(jié),演唱起來扣人心弦,深受群眾的喜聞樂見。

三、關(guān)于德州民歌的傳承問題

民歌的傳承是一個嚴肅而重要的課題。從目前掌握的資料情況看,德州民歌的傳承面臨嚴峻的形勢和問題。突出展現(xiàn)在:一是大量錄音資料和書面資料丟失,現(xiàn)存資料不及以挖掘整理資料的四分之一。二是由于大量資料的丟失民歌傳承的傳遞鏈隨時可能發(fā)生斷裂,而且一旦傳遞鏈條斷裂,繼承就無從談起。三是一些青年沉迷于爵士樂和通俗音樂,對老祖宗給我們的富有中華民族特色能夠屹立于世界音樂舞臺的傳統(tǒng)民族音樂、民間音樂不屑一顧無人問津。四是一些音樂工作者、研究者、創(chuàng)作者不在深厚的民間音樂土壤里吸取養(yǎng)分而一味迎合現(xiàn)代時尚的音樂欣賞口味,偏離了音樂研究創(chuàng)作的主方向、主航道、而逐步淡漠我們深厚的傳統(tǒng)文化底蘊,等同于自廢武功。五是文化部門對德州民歌傳承問題的重要性認識不夠,工作上、行動上重視程度嚴重不足,導(dǎo)致民歌傳承問題的矛盾繼續(xù)存在和發(fā)展。

從以上列出的民歌傳承工作當中存在的問題來看,問題是十分嚴重的,那么我們究竟怎樣做才能克服這些問題,解決這些問題,使我們的民歌傳承工作行進在一個正常軌道中呢?我們還是從我們曾經(jīng)走過的足跡中,在挖掘整理保護的歷史記憶中尋找答案吧。

(一)各個歷史時期民間歌手對歌詞內(nèi)容的再創(chuàng)作,賦予老民歌以新的生命力和時代感

解放前,從事音樂工作人員較少,從事搜集和整理民間歌曲的音樂工作者就更少,致使一些老民歌沒有能夠遺傳下來;這時候一些老民歌手,出于對民間歌曲的愛好,在老民歌旋律的基礎(chǔ)上重新填詞,使老民歌煥發(fā)了新的生命力,并得以保存下來;如抗日戰(zhàn)爭時期,打東洋》(德城區(qū))《八路軍來到大門庭》(武城)《勸郎抗戰(zhàn)》(夏津),解放戰(zhàn)爭時期,《送郎參軍》(平原)《努力生產(chǎn)為解放》(武城)《擁軍小唱》(陵縣)社會主義建設(shè)時期,《翻身歌》(武城)《上識字班》(齊河)《大姑娘上學堂》(齊河)等。

通過這些老民歌手的再創(chuàng)作,使大量民歌繼續(xù)保存下來,進一步豐富了民間歌曲內(nèi)容。從這一點中不難看出對民歌的挖掘整理固然重要,對民歌的再創(chuàng)作使其不斷擁有新的內(nèi)涵,同時與戲曲、傳統(tǒng)民族器樂融合,使其具有更廣泛的生存空間,和更強大的影響力同等重要。這就需要組織一批音樂工作者,全身心的投入到對民間音樂的學習研究和創(chuàng)作中去,從而保證這一戰(zhàn)略舉措的貫徹實施。

(二)20世紀六十年代、七十年代末兩次德州民歌的挖掘和整理

1960年至64年期間,當時的文化主管部門組織了部分音樂工作者,深入到縣(市)對德州民歌進行挖掘與整理,并取得了一定的成績,但在十年浩劫中,民歌的大挖掘、大整理工作遭受嚴重干擾和破壞,不得不中途停頓下來,一些挖掘整理過的資料,特別是一部分寶貴的音響資料大部分遺失。這是民歌大挖掘大整理工作的巨大損失,多少寶貴的民間音樂素材被永遠的埋滅了,德州民歌的系統(tǒng)性、完整性完全成了過去和歷史,留給我們的是一部千瘡百孔、支離破碎的德州民歌發(fā)展史。

1979年國家文化部、中國音樂家協(xié)會發(fā)布了《關(guān)于收集、整理我國民族音樂遺產(chǎn)規(guī)劃》,在地(市)、縣,社(鄉(xiāng))各級領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持下,各級文化業(yè)務(wù)部門分別做了一些組織考察和整理工作。特別是各縣(市)、社(鄉(xiāng))文化館、站的同志,在充分發(fā)動群眾進行普查摸底的基礎(chǔ)上,深入許多社(鄉(xiāng))隊尋訪民間歌手,有計劃、有步驟地進行錄音、記譜和文字資料的整理等,做了大量深入細致的工作。在此過程中,得到許多基層組織和民間歌手的熱情支持,為民歌挖掘、整理工作提供了很多便利條件。通過這次民歌挖掘整理工作,共挖掘整理出各種形式和題材的民歌1825首,從中篩選出了422首,1980年油印《德州地區(qū)民間歌曲集》,使部分民歌的文字資料得以保存,可遺憾的是,大部分錄音資料由于保存不當而失效和遺失,令人惋惜。

德州民歌的檔案管理工作,是事關(guān)德州民歌傳承的重要工作,目前我們還沒有建立起一套完整的、建全的管理體制,管理方法、手段也很落后,應(yīng)當引起文化主管部門的高度重視,加強這方面的管理工作。

(三)德州民歌的改編和創(chuàng)作

第二次德州民歌大挖掘大整理工作過后,德州文化主管部門組織音樂工作者開展對德州民歌的改編和創(chuàng)作工作,掀起了德州民歌改編創(chuàng)作的高潮,并出版了一本《德州地區(qū)民歌及創(chuàng)作歌曲選》的油印小冊子,提供給廣大音樂工作者和愛好者學習、研究和參考。遺憾的是這些創(chuàng)編和創(chuàng)作的歌曲,在后來并沒有得到廣泛的宣傳和傳播,沒有能夠形成足夠的影響力而引領(lǐng)德州民歌的創(chuàng)作沿著這一方向闊步前行,但是總是有了寶貴的嘗試和實踐。

進入21世紀后,有的音樂工作者開始嘗試把德州民歌融入傳統(tǒng)的民族器樂領(lǐng)域。如:根據(jù)武城民歌《唱秧歌》改編創(chuàng)作的嗩吶二重奏《秧歌情》,根據(jù)德城區(qū)民歌《巧女繡花》改變的嗩吶獨奏《巧女錦繡》,根據(jù)運河號子改編創(chuàng)作的笛子獨奏《纖夫情》,根據(jù)德州民歌的音樂元素創(chuàng)作的民族器樂曲《樂潤長河》,以德城區(qū)民歌《紡線線》為素材創(chuàng)作的舞蹈音樂《回門》等,都從不同的角度運用不同的創(chuàng)作手法來把德州民歌的音樂思想、音樂元素、滲透、融入到民族器樂里,從而擴大了德州民歌的感染力、影響力。

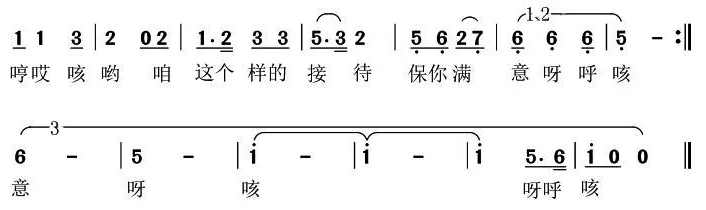

也有的音樂工作者,為豐富德州民歌的演唱方法和內(nèi)容,嘗試以說唱的方式來使德州民歌趕上時代脈搏和節(jié)奏,如根據(jù)齊河民歌《唱大戲》改編的以說唱為主要形式的《今年過年俺請你》,以說唱的方式向人們展示了現(xiàn)代幸福生活那種天翻地覆的變化;

(白)1、德州扒雞香香的, 小棗西瓜甜甜地;

撅腚豆腐羊腸子, 讓你吃的美美地;

2、有別墅、住單間, 空調(diào)開得暖暖地;

電視電話樣樣有, WIF上網(wǎng)咔咔地;

3、要旅游、有汽車, 奔馳寶馬杠杠地;

駕駛技術(shù)你放心, 油門一踩嗖嗖地;

改編從吃、住、行三個方面,向人們展示了現(xiàn)代生活與過去相比所發(fā)生的巨大變化,并運用說唱的展現(xiàn)手法,增加了民歌的現(xiàn)代感、時尚感,特別是快節(jié)奏的道白,使樂曲更加歡快熱烈,體現(xiàn)了主人公的現(xiàn)代生活的幸福感、自豪感。雖然變化不大,卻使樂曲具有強烈的時代氣息,更利于觀眾接受。

(四)德州民歌的非遺保護和高校傳承與傳播

隨著我國保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)政策的頒布,德州民歌得到了前所未有的發(fā)展機遇。武城民歌《唱秧歌》是山東省首批列入省級“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”保護對象的作品;德州索莊民歌《十美圖放風箏》是德州市非物質(zhì)遺產(chǎn)保護作品,同時,也被列為德州市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)瀕危保護品種。2012年,夏津縣三首民歌《王大娘喂雞》、《繡花曲》、《四季花開》入選教育部審定的2012版初中音樂教材七年級上冊第六單元“齊魯鄉(xiāng)情”部分。2015年8月《夏津民歌集》正式出版發(fā)行,并于2016年在夏津縣政府的大力支持下,成功舉辦了夏津民歌專場音樂會。

德州學院音樂學院自2010年起開始探索將德州民歌逐步納入教學體系,開設(shè)了《德州民間音樂概論》課程,由解淑紅、段文、李德敬三位老師分別教授德州民歌、器樂和說唱戲曲,并多次成功舉辦了以“挖掘地方音樂文化價值,展示德州地域音樂風采”為主題的“特色課程德州地域音樂理論教學舞臺實踐音樂會”。其中豐富多彩、形式多樣的民歌部分是演出的主體和亮點之一。這是音樂學院不斷加強教學模式改革,首次提出將課堂教學與舞臺實踐相結(jié)合的新型理論教學模式,將地域音樂這門理論課程舞臺化的有益探索和嘗試。現(xiàn)如今,《唱秧歌》、《看大戲》、《四季花開》、《德州民歌聯(lián)唱》等德州民歌經(jīng)過多年的教學和藝術(shù)實踐,已經(jīng)成為音樂學院師生舞臺上的常見曲目。2016年,音樂學院申請了服務(wù)地方的立項課題,以德州民歌講座和學生展示相結(jié)合的方式在中小學進行宣傳普及。同時,發(fā)揮電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)等傳播優(yōu)勢來加大德州民歌的影響力,使更多的群眾了解和認識德州民歌。

四、結(jié)語

德州民歌經(jīng)過歷史的沉淀和積累逐漸形成了自己的風格和特色,這種風格特色的形成與德州地理位置、經(jīng)濟文化及歷史傳承有著密切的聯(lián)系。德州民歌的繼承與發(fā)展,要從歷史傳承、政府支持、社會普及及高校教育等各個層面入手,密切合作,不斷積極探索德州民歌傳承與發(fā)展的新模式。■

[1] 德州地區(qū)民間歌曲集.山東省德州地區(qū)藝術(shù)館,1980.

[2] 于紅.德州地域民歌研究[J].大舞臺,2012,09.

山東社科論壇專項課題《山東省民間音樂文化傳承創(chuàng)新與實踐模式研究》研究成果(16-ZX-LT-20)

段文,德州學院音樂學院教授,主要從事中國音樂史學及民族音樂學的教學與研究;馮署輝,原德州市文化局副局長,山東省民族管弦協(xié)會副秘書長。