宜春禪宗音樂的發展與傳播*

彭晶蔣帆

(1.江西應用科技學院,江西 南昌 330100;2.宜春學院,江西 宜春 336000)

宜春禪宗音樂的發展與傳播*

彭晶1蔣帆2

(1.江西應用科技學院,江西 南昌 330100;2.宜春學院,江西 宜春 336000)

禪宗在中國的產生與發展,具有深刻的歷史和社會根源,是世界上最靈活,最具世俗性的宗教。宜春自古就是禪宗文化勝地,禪宗資源相當集中。宜春禪宗音樂作為禪宗文化的一部分,開發挖掘宜春本土禪宗音樂,讓具有極大潛質的音樂文化形式得到傳承與發揚,能讓更多人在禪音樂中凈化心靈,消減煩惱,獲得身心健康。音聲為禪,是一種應時應機的生活禪法。

宜春;禪宗音樂;傳播

一、宜春禪宗音樂的發展淵源

佛教自兩漢由印度傳入中國,在漫長的歲月中,逐漸與中國傳統思想文化相融合,最終出現了中國化佛教宗派——禪宗。佛教音樂最早是由西域胡人或天竺僧人來華弘法時,將梵唄在華傳播,具有濃郁的異國情調。《摩訶兜勒》是傳入中國記入史料的第一首的佛教音樂。三國時,梵唄難以漢化的矛盾日趨尖銳,曹植開創了佛曲漢化的先河。曹植依據《瑞應本起》創作的《太子頌》,震撼釋壇,在當時產生了很大影響。南北朝的梁武帝蕭衍將敘述佛法的樂曲定為宮廷的雅樂,使佛教廣泛流傳,隋代視梁朝的十部正樂為“華夏正聲”,佛教音樂流行于上層貴族中。佛教音樂開始與中國傳統音樂相互融合,形成了悠揚典雅的風格。我國的佛教音樂伴隨著佛教的發展,經過眾多的高僧和樂人的的華化逐漸形成。

六祖慧能以后,禪宗大為興盛,慧能的兩個高徒青原行思與南岳懷讓的弟子們繼續發揚光大,廣結佛緣,使宜春在南宋時期成為當時禪宗最為興旺發達的地區之一。青原系和南岳系下又進一步演化出“五家七宗”,所謂“一花五葉”,禪宗成為中國佛教最具影響力的宗派。禪師世界上最具宗教性的思想體系,可以是一種哲學、思維方式或者生活態度。禪宗是世界上所有宗教中最世俗的宗教。世界上大部分宗教都是把感情重心和目光投向來世,執著追求,以獲得解脫。而禪宗認為,人性之中本有佛性,生活即是修行,不需要刻意追求解脫,日常生活也是修行的理論。開啟了中國藝術家們從另外的角度去思考和認識事物、表現事物的方法。馬祖道一是宜春禪宗的發韌者,在南岳懷讓禪師處悟道后,到江西開山立派,創建“洪州宗”。馬祖之后,宜春成為禪林的風水寶地。馬祖的高徒百丈懷海長期在靖安、奉新弘法,始創禪林清規而安天下禪林,弘揚佛法成為眾多禪林門派的始祖。禪宗音樂作為禪宗文化重要的組成部分,一直伴隨著禪宗的發展。

在大乘的佛法中,對于音樂是非常重視的。音樂與禪非常相似,不立文字,如人飲水,冷暖自知,屬于離卻形式與概念。公案是禪宗傳播的最常用手段,是根據學禪人的不同生活基礎與因緣,因勢利導,循循善誘,可以在其中體會很多,但一言難盡,不同的人體會也不盡相同。這種超越了世俗認識和事物表面現象,如同音樂一樣,不可言說。音樂也是如此,通過感官讓人獲得認識,但是卻無法傳遞給其他人。同一首樂曲或旋律,不同的聽眾感受往往不同。同一個人,在不同的環境、情緒下聆聽同一首作品,感受也會有差異性。音樂與禪宗的修道一樣,不可言說,屬于個人體驗,透過事物的表象,直達事物的本質。弘法是為了將佛法傳播、宣揚出去。這可以分為兩種:一是知識的傳授;二是音樂的感化。說教方式當然是重要的,但相對于歌唱和贊詠來說,不能直接引發情感共鳴。說教的方式沒有歌唱與贊詠的感化力來得快。佛教徒把音樂視為弘揚佛法的利器。高僧慧皎認為,佛教音樂的目的只有兩個,一是贊佛功能,二是喧唱法理,開導眾心。

二、宜春禪宗音樂的特色

佛教音樂在普度眾生的方面,有眾多優勢,它可以讓聽眾陶冶性情,修養身心,佛曲的贊唄、偈通過莊嚴、肅穆而節奏緩慢的哀婉旋律起到澄清雜念、凈潔心靈的作用,同時在宣傳佛法上有及其重要的價值。音聲為禪,是一種應時應機的生活禪法。“梵音海潮音,勝彼世間音”,佛教音樂作為一種宗教的文化形式,在長期的傳播發展過程中,形成了“悠、和、淡、雅”的獨特風格。

宜春禪宗音樂從內容和形式上可分為兩累:第一類是法事音樂亦稱為廟堂音樂,給佛、菩薩、餓鬼等非現實對象聽的;第二類是民間佛樂,給現實對象的人聽的。第一類音樂在舉行各種儀規中使用,有贊、偈、咒、誦等各種形式,多半是念唱,緣起與梵唄。源遠流長,主要由師徒口傳心授,各盡其妙,很難用曲譜完全記載下來。這類音樂悠揚典雅、含蓄幽微,由于寺院的保守性和其在各項法事的特殊性,保留了中國古典音樂的特征。各類經咒的念誦及稱頌佛號的轉讀類音樂則旋律性不強,常以一個旋律短句作鏈式反復,有六句八句之分。佛教樂譜多采用工尺譜和宋俗字譜相似的譜式。在寺院的宗教性活動中,會加入樂器,但是主要使用敲擊樂器,具有靜穆的效果。常以木魚,磬為主,配以鈴、鈸、云鑼等,在有些法事中,也會加入管樂器。

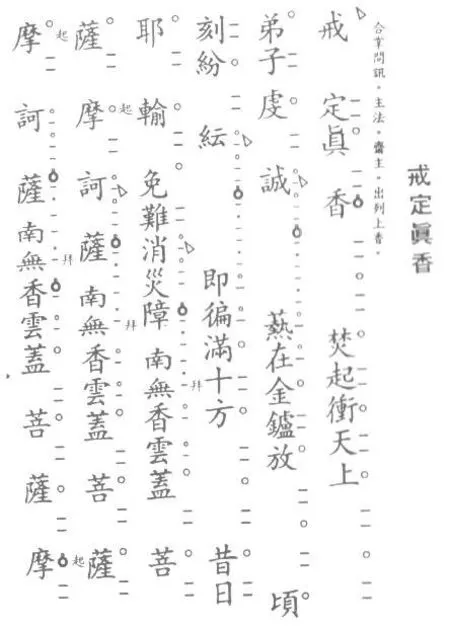

譜例1是佛曲贊唄“八大贊”中的一首,于法事拈香時唱。但不同的寺院、或同一寺院不同時間、不同人演唱時音區和音域會有差異性。雖然出自同一藍本,局部曲調、音區、音域的差異性都是在流傳中逐漸形成的。

第二類是佛教音樂與各地的民間音樂融為一體,吸收的地方音樂元素,呈現出多姿多彩的狀態。世俗的佛樂以樂器為主。宜春禪宗音樂在民間的流傳,影響最大的,莫過于印肅普庵禪師的《普庵咒》。普庵是中國南宋禪宗僧人,臨濟第十三代法嗣,咒語也叫真言,是指真言不需的語言,普庵咒是中國僧人對佛教真言的唯一貢獻。普庵咒在佛教徒的誦念中,以它滔滔不絕音聲和規整、往復的節奏,形成了一種獨特的旋律,超過了普通的音樂對聽眾心里的影響。普庵咒誦念時鮮明的節奏感和音樂性,提供了走出佛門發展成完整的器樂曲的因緣。正是因為普庵咒將宗教性與音樂性獨特的融

譜例1合,對傳統音樂產生了深遠的影響,它的變體及同名異曲廣泛存在于傳統音樂的各個領域。《普庵咒》作為一個曲牌,在后來的佛教寺院音樂、宮廷音樂、琵琶獨奏、吹打樂、弋陽腔、昆曲、絲竹樂等各種音樂形式中運用和傳唱。

古琴曲《普庵咒》,又名《釋談章》,樂譜最早見于明末的《三教同聲》,有學者認為,該琴曲是宋、明時期,佛、儒、道三教融合的文化背景下產生的。在歷代的流傳中有多個版本,琴譜的樂曲結構基本相同。樂曲由三個部分組成,類似于西方曲式中的復三部結構。第一部分是樂曲的“佛頭”;第二部分是由引子和兩個不同主題曲調交替組成;第三部分是樂曲的“佛尾”。

三、禪宗音樂的傳播

禪宗音樂以其“悠、和、淡、雅”為特征的獨特風格,在傳播上有很大的潛力,由于中國傳統音樂文化受到了西方強勢文化的壓力,大眾傳媒對于流行音樂的推崇,人們對禪宗音樂充滿了神秘與陌生感。目前,禪宗音樂的傳播是緩慢的,研究禪樂的的專家和學者相對比較少,沒有專業的隊伍。禪樂的的推廣和普及主要在寺院,相關發行不系統,層次不齊。因此,禪樂在宣傳和普及上應受到重視。筆者覺得應從以各的方面進行考慮。

(一)在禪宗音樂的傳播中,加強對活動的保護,能促使音樂有效的傳承。禪宗音樂的現場傳播生動而鮮活,這種零距離面對面的交流使禪宗音樂的傳播更為便捷,聽眾能從感官上獲得更好認知。因此,給禪宗音樂的展示搭建平臺,受到大眾的關注,能禪宗音樂的傳播營造良好的環境和氛圍。給禪宗音樂的展示搭建平臺,受到大眾的關注。例如2016年慈化禪寺建寺850周年古琴音樂會在宜春禪都文化博覽園梵唄音樂廳隆重舉行。2014宜春第八屆月亮文化旅游節“五葉東方·禪月靜修”閉幕式禪音樂會在宜春禪博園隆重上演。音樂會通過《人情淡始長》《歡暢走一程》《春光照心田》《禪心如月》《禪境宜春》等富有哲理的音樂,充分詮釋了禪文化與人生息息相關的道理。宜春的月亮文化節也已連續舉辦了十屆,在“禪宗圣地“的打造過程中發揮著重要的作用。

(二)培養傳統傳播管理人才,可以說是一個重要而迫切的問題。因為音樂院校往往分工過細,又很少有專業人士涉獵管理領域。禪宗音樂悠揚典雅、含蓄幽微,很難用曲譜完全記載下來,寺院音樂的傳播主要由師徒口傳心授。因此,存在著差異性,流派較多。禪宗音樂的形式和內容相對復雜,如果沒有專門的管理人才,非常不利于禪宗音樂的傳播。僅寺院及文化部門重視整理是不夠系統和完善的,迫切需要專門的人才進行管理,才能更好地傳承下去。因此在高等院校音樂學專業的中,音樂傳播的人才的培養,就顯得日趨重要了。宜春禪宗音樂的傳播可以宜春學院為依托,設置傳播音樂鏈條中的相關應用性和理論性學科,培養專業的人才,讓宜春的禪宗音樂更好地傳播與發展。

(三)傳統音樂乘上當代媒體的快車也是一種趨勢,為傳播與豐富宜春的禪宗音樂提供了廣闊的空間。這種集合了多種傳播媒介的全方面立體式全面傳播,必然對禪宗音樂的發展產生深遠影響。聽眾通過互聯網可以欣賞和了解禪宗音樂,彌補了學校傳統音樂教育的不足,為忙于生活節奏的人們提供了便利。同時多媒體的宣傳,有利于建立相關的資料數據庫,將禪宗音樂進行全面和系統的數字化記錄。

在多元文化并存的當今,推動宜春的禪宗音樂的發展與廣泛傳播是一個值得探討的方向。只有讓禪宗音樂的走向社會、大眾了解禪宗音樂,才能領悟“梵音海潮音,勝彼世間音”的境界,達到利樂眾生、明心見性之目的。■

[1] 田青.宗教音樂卷·佛教、基督教宗教、少數民族宗教音樂[J].人民音樂學院出版社,2005.

[2] 田青.禪與樂[M].文化藝術出版社,2012.

江西省藝術科學規劃項目《新媒體時代宜春禪宗音樂的發展與傳播》階段性研究成果(YG2016262)

彭晶(1986-),女,江西泰和人,江西應用科技學院講師,碩士,主要研究方向:作曲技術理論;蔣帆(1984-),男,山東淄博人,宜春學院講師,碩士,主要研究方向:鋼琴。